A petra è l'arburu. Campà è dì l’Isula cun puesia

Antulugia trilingue (Corsu - Francese - Rumeno) di a puesia corsa cuntempuranea da u 1970 à oghje

Contrairement au stéréotype de « rêveur », le poète est avant tout un questionneur. Il est cette conscience et cette voix qui se dresse, qui s’interroge, qui nous aide à « voir » et à comprendre la réalité du monde qui nous entoure. Terre du chant, la Corse contient dans son patrimoine immatériel, la voix, vive, vibrante, du poète, homme et femme confondus, qui raconte sa quête ontologique à travers la langue des ancêtres. « Fils » de sa langue, le poète est le porte-parole de la voix ancestrale du peuple. Et c’est avec l’esprit de l’amour pour leur île natale que les poètes corses d’aujourd’hui nous invitent à réfléchir au rôle essentiel de la langue dans le processus identitaire. À travers des archétypes tels l’arbre et la pierre, le je poétique, parvient à affirmer son appartenance consubstantielle à l’espace insulaire. Alter ego des poètes, l’arbre et la pierre symbolisent à la fois l’enracinement dans la terre qui les a vus naître et la résistance millénaire de l’Esprit corse, c’est-à-dire la façon particulière, unique, du peuple corse d’être au monde.

I. La poésie en Corse de 1970 à nos jours

Depuis le début des années 1970 et jusqu’à la fin des années 90, la Corse connaît une reviviscence culturelle qui porte le nom de « Riacquistu ». Une génération de jeunes gens (des linguistes, des écrivains, des éditeurs, des professeurs, des artistes et des musiciens), connue sous le nom de «Generazione di u 70», revendique le droit de se réapproprier le patrimoine du passé, « d’éveiller » la langue de leurs ancêtres et de libérer le potentiel créatif du peuple corse. Groupés autour de la revue littéraire Rigiru, les jeunes militants culturels rédigent un programme en trois parties inhérentes :

-L’indiatura : l’engagement à concevoir un projet de soutien à promotion de l’identité du peuple corse

-Le riacquistu : la récupération et la réhabilitation des éléments définitoires de la culture traditionnelle

-L’inghjennatura : le serment de créer des œuvres originales

II. Poètes d’expression corse

Engagés corps et âme dans ce mouvement identitaire, des écrivains comme Ghacumu Thiers, Ghjacumu Fusina, Ghjacumu Biancarelli, Ghjuvan Ghjaseppiu Franchi, Rinatu Coti, Patrizia Gattaceca, Lucia Santucci, affirment leur volonté d’écrire, de penser, de rêver en langue corse. Et à l'instar de ces grandes personnalités du Riacquistu, d’autres poètes, tels Norbert Paganelli, Patriziu Croce, André Nobili, Petru Leca, se mettent à écrire leurs livres en corse.

Aux alentours de l’année 2000, une nouvelle génération de poètes continue à légitimer l’usage écrit de la langue du peuple corse. Parmi eux, on cite Marcu Biancarelli, Stefanu Cesari, Alanu di Meglio, Pasquale Ottavi, Paul Miniconi, François-Marie Lanfranchi (dit Ceccè), Saveriu Valentini, Sonia Moretti, Stefanu Pergola, Pierre-Dominique Sammarcelli, Niculau Sorba, Francescu Viangalli, Petru Santu-Menozzi, Marianghjula Antonetti-Orsoni, Petru Canon, Fiora Guerrini.

III. Poètes d’expression française

Cependant, il y a un grand nombre d’auteurs qui, tout en restant profondément attachés à leur île, ils composent leurs œuvres poétiques en français. C’est le cas de : Jacques Lovichi, Marie-Jean Vinciguerra, Marie-Paule Lavezzi, Marie-Ange Sebasti, Angèle Paoli, Élisabeth Paccioni-Chessa, Colomba Loviconi, Marie-Michelle Leandri, Carine Adolfini-Bianconi, Anne-Xavier Albertini, Éliane Aubert-Colombani, Cathy Borie, Marianne Costa, Danièle Maoudj, Anne-Marguerite Milleliri, Doris Natali, Philippe Ottavy, Isabelle Pellegrini-Alentour, Francesca Weber Zucconi.

IV. Six poètes corses témoignent sur leur travail de « chanteurs » d’arbres et de pierres

Stefanu Cesari : une poétique de l’Ineffable

Poète, professeur de langue corse et traducteur, Stefanu Cesari (né en 1973) écrit en français et en corse. Il a reçu d'importants prix littéraires en Corse, parmi lesquels on cite : Prix des lecteurs de Corse (2009), Prix Don Joseph Morellini (2013) et Prix Louis Guillaume (2020). Ses recueils de poésie : Mémoire de la Nuit/Mimoria di a Notti, Éditions Albiana, 2002 ; Forme Animale/A Lingua 'lla Bestia, Éditions A Fior di Carta, 2008 ; Genitori, Éditions Les Presses Littéraires, 2010 ; Le Moindre Geste/U Minimu Gestu, Éditions Colonna, 2012 ; Prière pour le troupeau/ Prighera par l'armenti, Éditions Les Cahiers de l'approche, 2018 ; Bartolomeo in Cristu, Éditions Éoliennes, 2019 ; Peuple d'un printemps/ Pòpulu d'una branata, Éditions Éoliennes, 2021 ; Soleil en maisons, Éditions Éoliennes, 2024. Bien qu’il utilise des métaphores et des symboles spécifiques à l’île, Stefanu Cesari exprime des expériences humaines universelles : l’enfance, la communion avec la nature de sa terre natale, l’amour pour l’être aimé, l’amour pour la langue et les traditions de ses ancêtres, la mort, etc. Les poèmes en prose de son recueil bilingue (corse-français) Bartolomeo in Cristu (Éditions Éoliennes, Bastia, 2018) sont réunis sous le titre « ’Ssu paesu Tù trà un àrburi vivu unu mortu/Toi ce pays entre un arbre vivant, un arbre mort ». Ainsi, selon la géographie subtile de sa poésie, « terre des hêtres » et « pays de l’enfance », la Corse s’étend entre un arbre vivant et un arbre mort ; image qui suggère que la vie est synonyme de voyage, de mouvement, entre notre monde et le monde de l’au-delà. Dans le poème « Petra di Fiumu » du recueil Forme animale / A lingua ’lla bestia (Éditions A fior di carta, Barrettali, 2008), le poète compare sa vie à la vie d’un fleuve. Émanation de l’âme limpide du poète, la parole poétique nous fait plonger aux tréfonds de l’Être : « socu una acqua chi faci a strada / à rivesciu » (p.89). Il considère que vivre c’est faire un chemin inverse vers les origines, vers la Source de la vie. Connecté « u centru veru di a vita », le je lyrique est conscient de son voyage à l’envers vers ce lieu-sans-lieu qu’est la transcendance : « hè cuss ch’è no marchjemu senza sapè indè ch’è n’andemu, si faci in sè a strada inversa (Bartolomeo in Cristu, p. 96). Sans savoir où il va, il se laisse guider par « u segnu universali, i sanni bianchi » (ibidem). Tout comme Rimbaud, Stefanu Cesari se fait « voyant », son corps, son âme, son entendement, tout en lui se met en harmonie avec la nature de son île. Si dans le poème « Petra di Fiumu » le je s’identifie au « courant » d’eau, à la « pierre », il entend « pousser l’herbe », dans le poème « Fandovia », du même recueil, il épie le « passage de l’Innommé », c’est-à-dire cette voix silencieuse à travers laquelle tout être est en communication avec le Soi universel - la source immortelle de l’existence : « l’arcu elletricu di u linguagiu / suspendu / pustià a traccia di l’innuminà » (p.33).

La prière accompagne ce cheminement ontologique, à rebours vers la transcendance, elle élargie les portes de la perception du poète, en rendant sa conscience encore plus limpide : « prigà ad ugni arburi / ch’idda chitessi a brusgiatura / ch’iddu battissi -u cori- / sin’ à l’ultimu cantonu / à traspariscia », « prier à chaque arbre que la brûlure cesse / que notre cœur batte / jusqu’à la révélation de l’ultime rocher / transparent ». La poésie est donc pour Stefanu Cesari une voie spirituelle, un chemin d’éveil. En utilisant les paroles de sa langue maternelle, il dit ses ravissements, ses joies intérieures, il communique avec l’esprits des pierres, des arbres, des animaux. Son écriture est solaire, et son langage est celui de l’Âme du monde. Émissaire de l’«Innommé», de l’Ineffable, le poète a le pouvoir de nous conduire vers le sacré, ce « rocher ultime », cette « pierre de tous les possibles », c’est-à-dire le vide plein de toutes les possibilités : « a petra di tutti / i pussibuli / a chjavi di tè » (le poème « A chjavi di tè », du recueil Mimoria di a notti, Éditions Albiana, Ajaccio, 2003, p. 63). D’une surprenante fraîcheur, ses poèmes exhalent l’odeur de l’Ineffable, de l’Indicible, leur beauté vibrante vient d’une part, du regard neutre, candide de l’enfant d’autrefois, que l’auteur a su garder - frai, vif, innocent - en lui, et d’une autre part d’une profonde contemplation. Attentif à tous les aspects de la vie, ainsi qu’aux « signes » parsemés par l’Esprit en son fulgurant passage, Stefanu Cesari semble pratiquer une sorte de non-agir, qui le fait agir au mieux et sans rien attendre en retour (la popularité, la reconnaissance de ses contemporains ou autres vanités). Émerveillé par la pureté, les scintillations, les mouvements d’âme de cette poésie verdoyante, le lecteur se sent enrichi, régénéré, transfiguré.

Vidéo du séminaire "Stefanu Cesari, une poétique de l'ineffable" (28 mars 2024), droits réservés

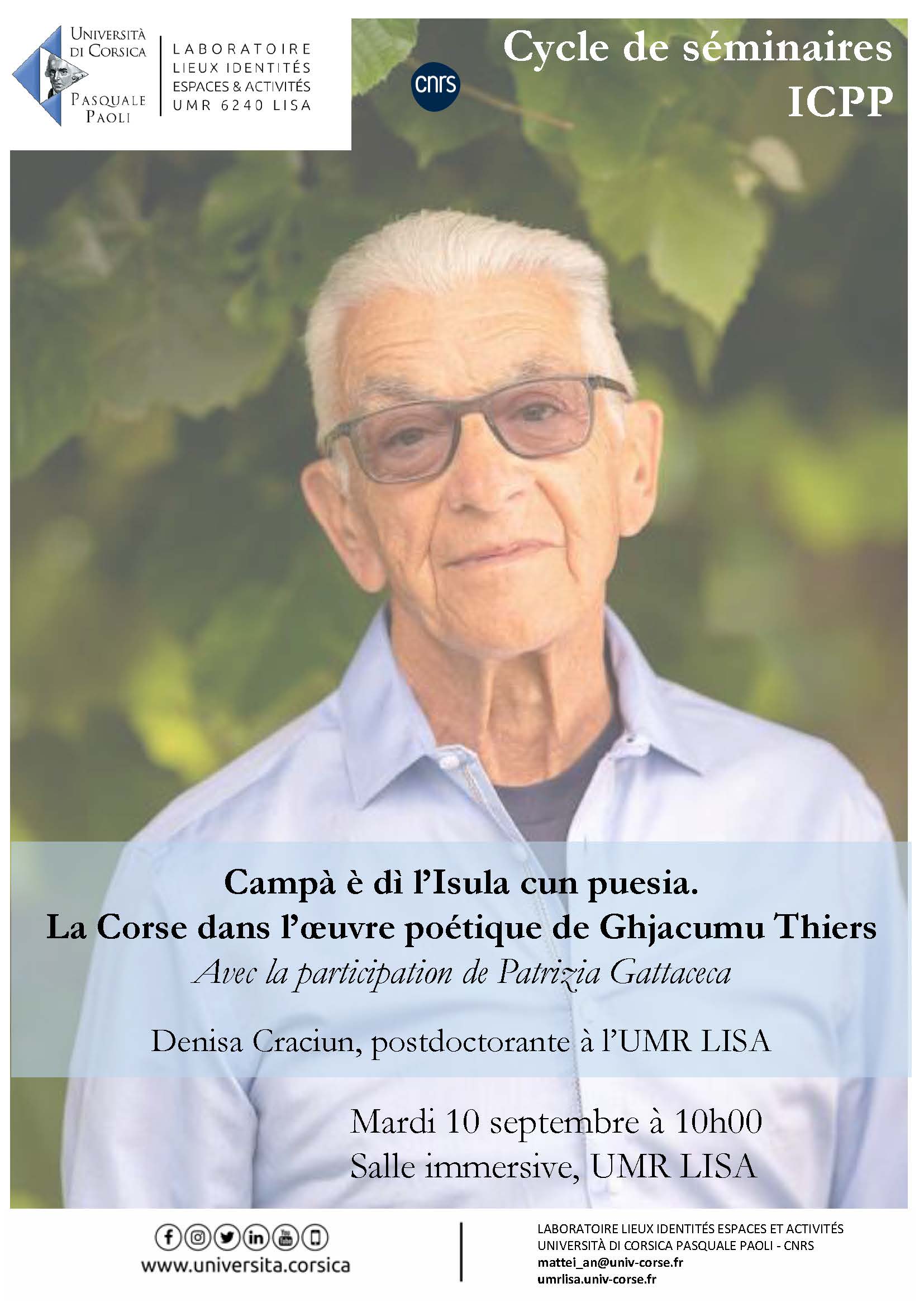

Campà è dì l’Isula cun puesia. La Corse dans l’œuvre poétique de Ghjacumu Thiers

L’écrivain le plus complexe des représentants du Riacquistu (mouvement de réappropriation culturelle et linguistique de la Corse des années 1970-1980), Ghjacumu Thiers dit, dans ses poèmes, l’amour pour son île natale, en renouant inlassablement le dialogue entre le présent et le passé, en dénonçant les images identitaires figées et en s’interrogeant sur la destinée du peuple corse, qui, tyrannisé par les innombrables invasions au fil des millénaires, fut (et continue de l’être) assoiffé de liberté. Identifié au « Soleil » de sa nation, le poète souhaite partager la prise de conscience sur cette « voix » qui « appelle et appelle » depuis la nuit du temps sur la rive tyrrhénienne, sans cesse « balayée par les orages » (« Chì chjama chjama/Nant'à a sponda spettinata », le poème « Una sorte da scrive », du recueil L’Arretta bianca, Albiana, Ajaccio, 2006, p. 79). Solaire, lyrique, méditerranéenne, sa poésie retranscrit les dits de cet autre je évoqué par Rimbaud, qui est, en fait, notre réelle, notre véritable et ultime, nature: le Soi. Guidé par cette voix, par cette instance transcendante, l’auteur de L’Arretta bianca regarde, d’une façon panoramique et autoscopique, le chemin de la vie, la sienne, ainsi que celle de i so ghjenti/aienti (« è u mo sguardu/ l’andatu u seguita », le poème « Andati », p.19), le chemin sinueux de ces hommes et femmes, qui portent en eux, dans leur âme et dans leurs corps, tel un brin de lumière, l’Esprit corse, qui se manifeste (probablement depuis l’époque de la « dame de Bonifacio ») à travers la langue. « Chant » (dans les poèmes « U tappettu », « Gravette », « Sacre ») et « sérénade » au temps de l’amour (dans le poème « Ciò ch'ella dice a voce », op. cit., p. 92), la langue est perçue, dans d’autres circonstances, comme étant rude comme la pierre des labeurs des gens (« isse voce eranu petra/griviglie di u stentu/ suchju di l’ogliu fine », ibidem ) ou blessante comme une pierre lancée, et parfois elle, la langue, peut devenir aussi acérée que le tranchant d’un couteau ou d’une épée: « Torre tamante/E parolle sò petre/In i posti di e bugie/Si era po arricummandatu/U pastore cù tutti i so santi/Tutti/È si ne passa à stracciapace/In i tanghi di issa voce cultella » (le poème « Torre tamante », ibid., p. 102). Renvoyant évidemment aux tours génoises, les « torre tamante/catasti di petre stupite» (tours titaniques/tas de pierres hébétés) représentent l’oppresseur et les vestiges de son occupation. Adepte du plurilinguisme, de la tolérance et de la paix au sein de l’Île, Ghjacumu Thiers n’hésite pas cependant à prendre la parole pour dire la vérité toute crue. Étouffée dans le passé par les « ronces » des langues envahissantes (l’italien, l’arabe, le catalan, l’anglais, le français), à peine sortie de la diglossie, la langue corse poursuit sa voie vers l’épanouissement - les nombreuses productions littéraires contemporaines d’expression corse attestent de cette réalité de l’essor de l’Isula, toujours polyphonique, toujours magique.

Vidéo du séminaire "Campà è dì l'isula cun puesia. La Corse dans l'oeuvre poétique de Ghjacumu Thiers" (10 septembre 2024), droits réservés

Alanu di Meglio, le poète fou d’amour pour l’Île-femme-déesse

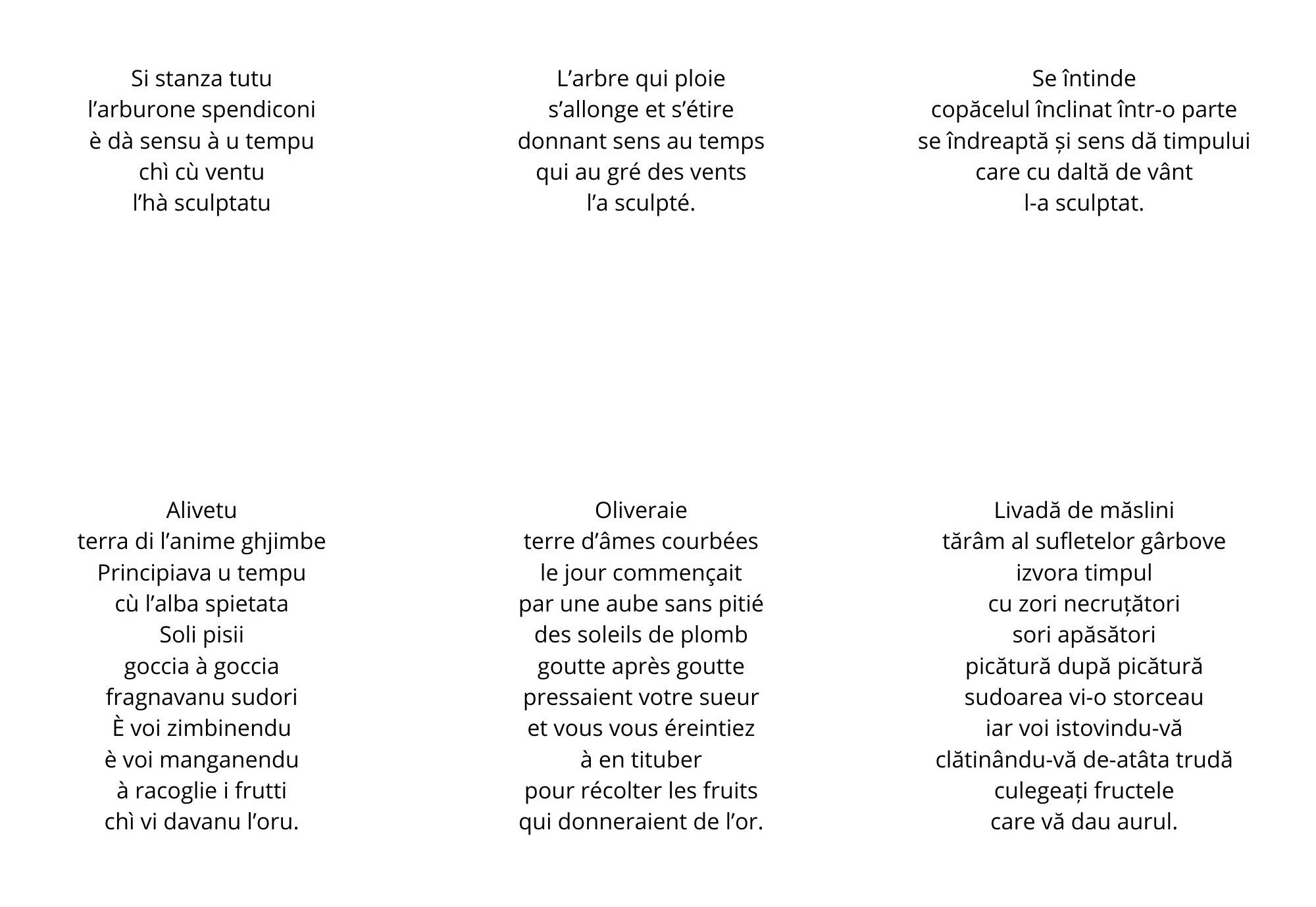

Migraturi (Albiana,2004), Vaghjimi spizzati (Albiana,2009), Sintimi di sponda (Albiana,2015) sont les trois recueils de poèmes où Alanu di Meglio, professeur émérite de l’Université de Corse, poète, prosateur et parolier, déclare son amour-fou pour la Corse, cette île personnifiée, cette île-femme-déesse, cette déité à la fois personnelle et transpersonnelle. Dans un quatrième recueil collectif, Parolli in biancu è neru (Le Bord de l’eau, 2016, en collaboration avec un autre poète, Norbert Paganelli, et un artiste, le photographe Francescu Ferrara), brûlé d’amour, d’un amour qui l’aide à se recueillir, à voir plus clair en soi, et donc un amour qui signifie connaissance et alchimie intérieure, Alanu di Meglio continue la célébration, les louanges à la beauté de l’Isula. On discerne dans sa poétique une exaltation et une transmutation de l’être, qui s’exprime en termes de relations amoureuses entre l’amant humain et sa divine Bien-Aimée. Chants d’un cœur amoureux et douloureux, hymnes à l’amour et au souvenir des êtres chers passés dans l’au-delà, ses poèmes peignent le mouvement de la vie, racontent sa « brûlure », ses sonorités, ses couleurs, ses odeurs. Groupés par thèmes, les poèmes s’organisent comme une sorte de périple initiatique dans la dimension féminine de l’île, un cheminement tout au long de ses rivages, de ses côtes, de ses ports, un voyage ponctué de haltes parmi les habitants de ses cités et d’incursions imaginaires dans le monde des créatures des profondeurs de la mer ou celles des altitudes. Composé en cinq parties (« L’Isula », « Piscadori », « À cori migratu », « Testi mori », « L’Altru »), le recueil Migraturi nous fait changer constamment la perspective, son auteur souhaite qu’on s’approprie sa perception de l’île, vue en tant qu’être vivant et en tant que milieu, environnement, espace, de vie. Elle, l’Île, se révèle tantôt dans le rêve, tantôt dans le quotidien du poète, Elle est le vin et l’ivresse : « L’alloppiu di u t’abbracciu/fù stu rivazu/chetu/o viulentu/chὶ mi cullarava di sciuma/è mi strignia di sali…/Ma ancu par stuppammi in faccia/par veda i to amanti novi/andà è vena nantu à i to costi marturiati,/firmariu » (p. 19). Certes, ces vers parlent d’ardeur, de l’intensité du désir, du vertige qui saisit le passionné, mais, à nos yeux, l’amour dont il est question ici c’est un amour dépossédant, anéantissant. Et oui, Alanu di Meglio sait que ce n’est qu’au croisement des voies de la poésie et de l’amour, qu’on peut comprendre ce que signifie l’anéantissement ontologique : « Essa solu una farfalla/chὶ svulatighja nantu à i passi persi/o un’acqua branili/chὶ si svapurighja/à u caldu di una stampa di memoria/di brasgia… » (p.38). Ce n’est qu’en dépassant le stade dit « du miroir » (Mirassi/Lascià sdrughja u spechju/senza sbrisgiulallu… », p. 39), que l’esprit, libéré de l’illusion du moi, accédera à des niveaux élevés de conscience (« Ed eccumi à aspittà/ i marosuli più alti à belli », ibidem), qu’il arrivera à s’identifier aux éléments constitutifs du corps de l’île : « papillon », « eau printanière », « menhir » (« Eccumi stantara », Vaghjimi spizzati, p. 44), c’est-à-dire pierre, minéral vivant, gardien de la mémoire du lieu (« A mimoria/ hè u sangu di a petra, Vaghjimi spizzati, p. 11). Il pourra « vivre » la vie de ces nombreux arbres qui peuplent l’île, s’épanouir comme un « cerisier » (« ci lucia un chjarisgiu », Migraturi, p. 41) ou comme un « oranger » (« Prestu sarani l’aranci/in u verdi di i so fogli », Vaghjimi spizzati, p. 59) ou bien s’attrister comme un « olivier » sous la pluie (« Piovi./Sὸ neri i fusti di l’alivi/trosci di malincunia », id. p. 42). Mais, il ne se laissera ni abattre par la tristesse ou « noyer sous des pleurs » (Mὶ mὶ…/chὶ s’hè sgrignata a porta/di a mimoria. A pudiu spalancà/entra/è annigammi/di pienti inzuccarati », Migraturi, p. 56). Conscient de son savoir-faire, de son don de reconfigurer la réalité, de la remodeler par l’immense puissance de l’écriture, le poète choisit de prend le calame, ce « rai de lumière » qu’on lui tend (« Inveci/ l’aghju lasciata sgrignata/è cù a riga di luci data/aghju scrittu », ibidem), il le prend et il se met à écrire. « In fatti ùn mi socu mai dumandata da chὶ scria in puisia. Aghju cercu solu à sbugiardà u bughju », disait le poète dans « Arti puetica », texte publié dans A filetta/La fougère. Onze poètes corses contemporains (Éditions Phi, Luxembourg, 2005, pp. 244-245). En effet, il écrit pour « démentir les ténèbres », pour chasser le brouillard de la mémoire, et c’est seulement grâce à cette lumière intérieure de l’âme, qu’il arrivera à rendre l’unicité de la beauté, la vivacité et la musicalité de la langue corse. Et, il continuera à écrire, parce que son Île, il l’aime à la folie, éperdument, et parce qu’aimer c’est être vivant.

Vidéo du séminaire "Alanu Di Meglio, le poète Fou d'amour pour l'Ile-Femme-Déesse" (1er octobre 2024), droits réservés

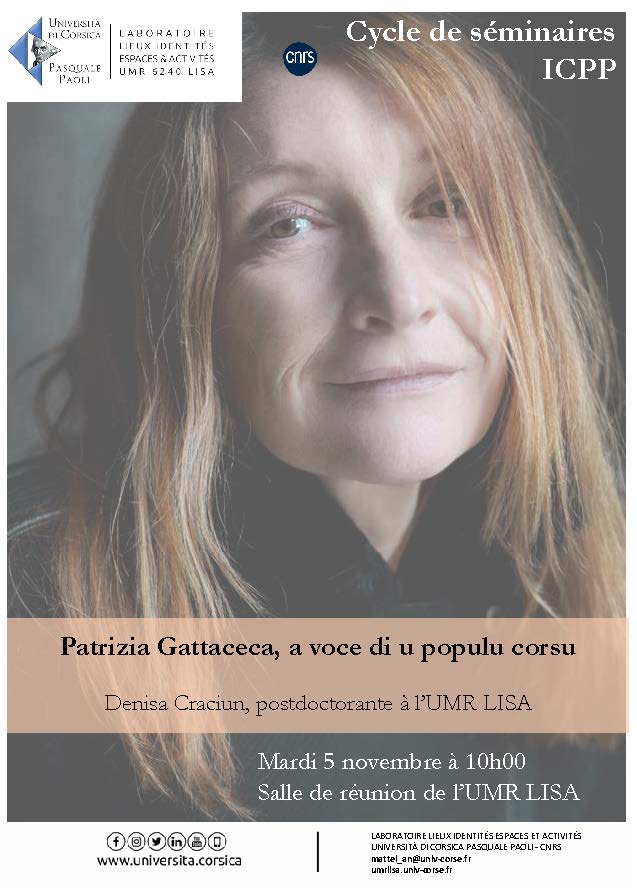

Patrizia Gattaceca è a voce di u populu corsu

Compositrice, chanteuse, comédienne, poète, professeur de langue corse à l’Université Pasquale Paoli, Patrizia Gattaceca (née le 7 octobre 1957) s’est engagée, depuis un très jeune âge, aux côtés de son professeur Ghjacumu Thiers et des autres écrivains et artistes, au mouvement de réviviscence linguistique, culturelle, identitaire de la Corse, nommé Riacquistu. Auteure d’albums musicaux, de livres de poèmes et de livres de chant, Patrizia s’adonne à une écriture où la musique ne fait qu’un avec la poésie, où la Corse, d’autrefois et d’aujourd’hui, est à portée de voix. « Nunda hè cambiatu quὶ/duv’è a to manu ghjimba/hà spetratu a terra/è u to rispiru hà lacatu/u muscu di u t’abbracciu » (Tempi di rena, Albiana, 2010, p. 10). C’est la terra corsa, l’éternelle, qu’elle vénère. Cette « main courbe » qui a « dépierré la terre » pour la rendre fertile, renvoie aux premiers habitants de l’île. Porteuse de la Parole (douce dans l’écoulement de la voix vive et étincelante dans les rets de l’écriture), Patrizia écoute et se laisse envouter par un chant intérieur, profond, venu du fond des âges, de l’inconscient collectif de son peuple. Ce chant des ancêtres, elle l’accueille dans son corps, l’avive dans son esprit, et après, elle le transmet, elle nous l’offre, généreusement, tel un flambeau de lumière, de rêve, de sagesse. « Ghjacia a voce/in l’anticu cristallu/Strappò u silenziu/induv’è m’era persa/Fù quant’è a sente risunà u tempu/nantu à e duie sponde streme » (ib. p. 12). C’est une voix qui d’abord se découvre, qui s’écoute et s’affirme, et qu’ensuite un autre l’écoute résonner dans la limpidité de son âme, évoquée par le cristal. Intemporelle, la voix qui traverse âges et êtres, reflète le visible et l’invisible, l’humain et le sacré : « In fondu à un chjassu/duv’è zitella mi ne vò/hè viva a to voce/unica memoria/ed unicu amore » (id. p.14). Rien de plus émouvant que cet attachement et cet amour pour la terre qui l’a vue naître. « Hè scrittu tuttu quὶ/in u lariciu longu/chì a so vetta intinghje/u verde ind’è l’azurru » (id. 33). Axis mundi de l’espace îlien, « u lariciu », cette variété de pin spécifique à la Corse, à la Sicile et à la Calabre, incarne le mystère qui relie le haut et le bas, la terre et le ciel. D’une longévité impressionnante, le pin, arbre consacré à Dionysos, symbolise l’immortalité, la pérennité de la mémoire des hommes et des lieux à travers le temps. Arbre-Roi des vallées et des sommets corses, le magnifique pin lariciu est lui-même un poème de la nature, et Patrizia fait de lui un symbole de l’Esprit corse, qui a su affronter dignement les affres du temps, préserver sa beauté, sa jovialité, son souffle de liberté.

Vidéo du séminaire "Patrizia Gattaceca, a voce di u populu corsu" (5 novembre 2025), droits réservés

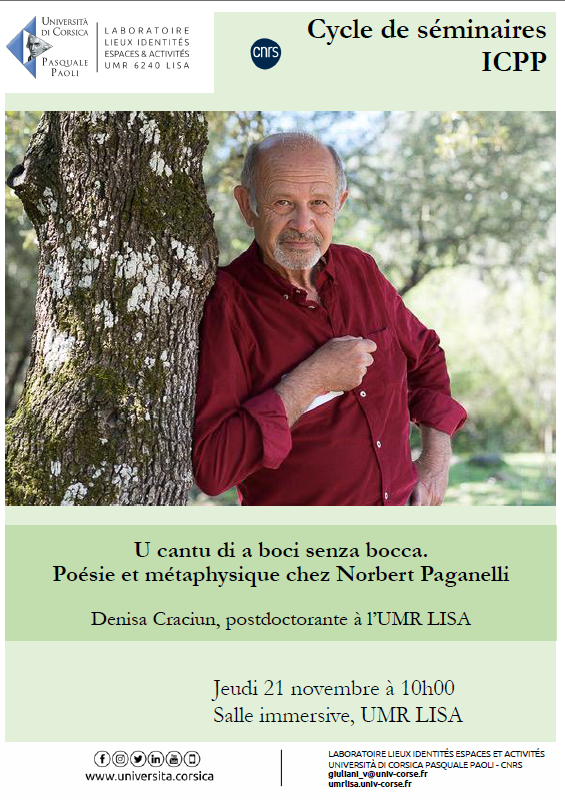

U cantu di a boci senza bocca : Poésie et métaphysique chez Norbert Paganelli

Licencié en droit, docteur en sciences politiques, directeur de la Maison de la poésie de la Corse, le poète Norbert Paganelli (n. 1954) est le traducteur en langue corse du Cantique des cantiques (U cantu di i canti, Éditions A fior’ di carta, 2014). Il a coordonné deux anthologies de poésie (Musa d’un populu, florilège de la poésie corse contemporaine, Éditions Le bord de l’eau, 2017 et Par tous les chemins, florilège poétique des langues de France : alsacien, basque, breton, catalan, corse, occitan, Éditions Le bord de l’eau, 2019), ainsi que les actes d’un colloque sur la poésie, qui a eu lieu en novembre 2022 à Bastia (L’état de la poésie contemporaine, Éditions Le bord de l’eau, 2024). Auteur du récit autobiographique (Noratlas. Une enfance entre la Corse, l’Algérie et Paris, Éditions Le bord de l’eau, 2023), Norbert Paganelli a publié depuis son début littéraire (à l’âge dix-neuf ans, avec Soleil entropique, Éditions Les paragraphes littéraires, 1973) et jusqu’à présent quinze recueils de poèmes dont la plupart sont bilingues (corse et français).

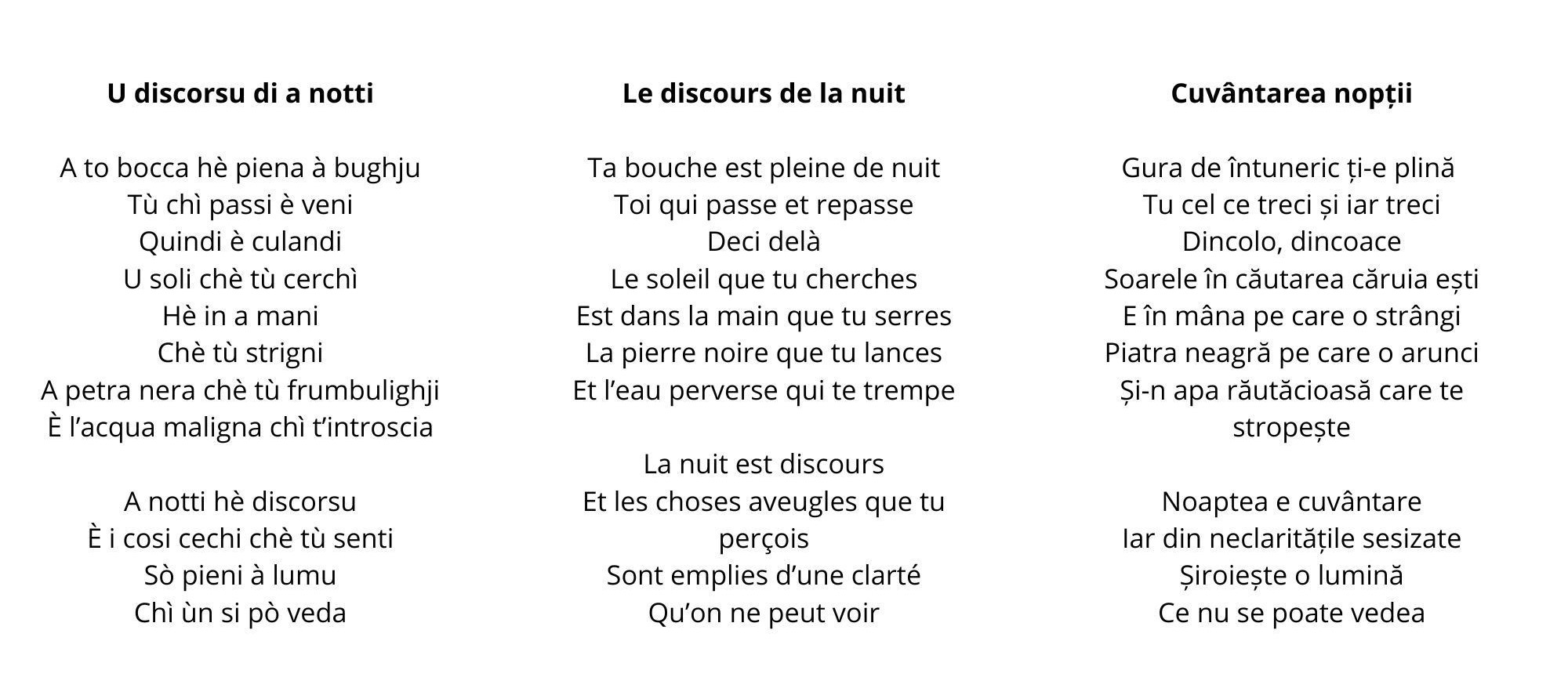

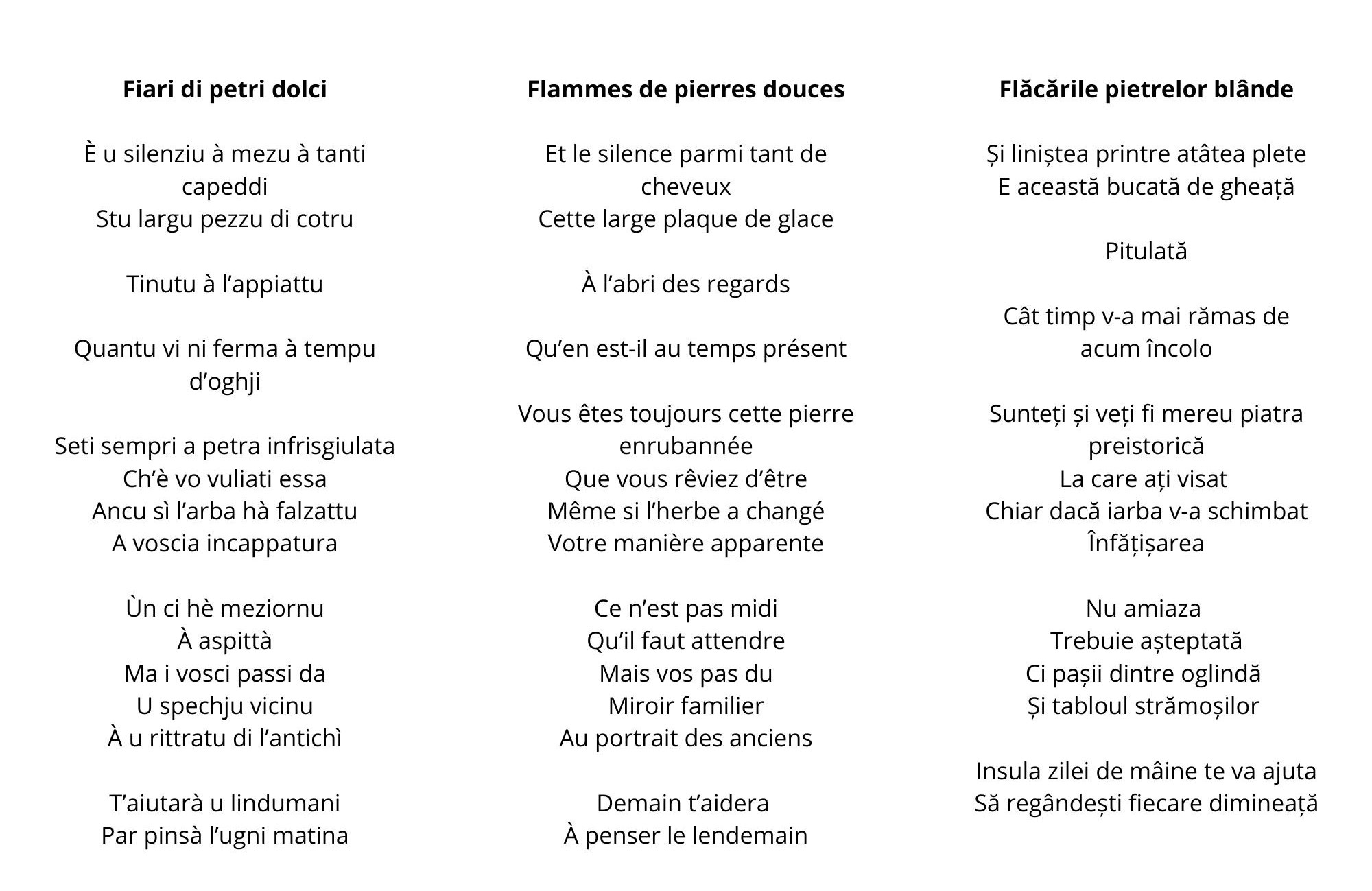

En lisant les poèmes de Norbert Paganelli, on est frappé par la fraîcheur de sa parole poétique qui ne fait qu’un avec le chant de la voix qui n’utilise pas de mots, « sta boci chì mai ùn parla/cette voix qui jamais ne dit mot » (le poème Adrizzu/Adresse du recueil A notti aspetta/La nuit attend, Éditions Colonna, 2011, pp. 10-11), et qui résonne en nous, dans la solitude et le silence. Cette voix que le poète nous fait entendre est celle des pierres, de la mer, du ruisseau, de l’arbre, du vent, du feu, de la montagne et de l’immuable « force » créatrice, source, de toute forme de vie, « forza senza anni è senza culori », récurrente dans le poème Principiu/Genèse du recueil Canta à i sarri/Chants aux crêtes (Éditions A fior’ di carta, 2009, p. 14, p. 16, p. 18, p. 22). C’est dans cette voix, tantôt murmurée, tantôt muette, que la poésie de Norbert Paganelli trouve son origine. Issue de la nécessité de reformuler l’emploi qu’on donne aux mots, sa poésie laisse remonter des formes archétypales de l’inconscient vers le conscient, afin de s’offrir à l’humanité sous la forme d’un chant unique, venu à la fois de ce monde et de l’autre monde, un chant porteur de mystère et de lucidité : « Bisognu à dà à l’omu/Un di sti canta d’alta rinumata/Un cantu mai intensu/Un cantu chì canta da par eddu/ Besoin de donner à l’homme/Un de ces chants de haute renommée/Un chant jamais entendu/Un chant qui chante par lui-même » (le poème Discorsu/Discours, du recueil Canta à i sarri/Chants aux crêtes, Éditions A fior’ di carta, 2014, p. 34). Précédé par la citation suivante : « Semu a vita è ùn ci pò scuraghjà/Nous sommes la vie que rien ne décourage », ce poème interpelle par son titre. Le mot « discours » apparaît aussi dans le titre d’un poème plus ancien, intitulé U discorsu di a notti/Le discours de la nuit : « …A notti hè discorsu/È i cosi cechi chè tù senti/Sò pieni à lumu/Chì ùn si pò veda/La nuit est discours /Et les choses aveugles que tu perçois/Sont emplies d’une clarté/Qu’on ne peut voir » (A petra ferta/ La pierre blessée, 1981). De quel type de discours on parle ? Bien évidemment il ne s’agit pas d’un discours qui relève d’un raisonnement, il ne provient pas de la pensée conceptuelle, logique, ordinaire, mais de la pensée symbolique, qui fait partie de la poésie. En prenant soin des images qui l’habitent, le poète devient capable de voir au-delà de la réalité physique des choses, des êtres et de son moi individuel. Non seulement il ressent la présence de la force éternelle, mais il s’identifie à elle et à cette voix intérieure qui dit :

« Sò a lingua straniera/Di a me bocca aparta/A me bocca chì ridi/A me bocca chì canta è chì pienghji/Sò a lingua imprighjunata/Chì voli campà fora/Apriti i balcona/Bugheti porti è sulaghja/Sò lingua paisana/Antica cucina di l’acqua è di a tarra/Isulana/Sò lingua chì và caminendu/Par i stradi d’aprili/Purtendu à u me passu un cantu chjaru/Un altu cantu fieru/Stu cantu si chjama lamentu/Stu lamentu hè a me stodia/Nova/Je suis la langue étrangère/À ma bouche ouverte/Ma bouche qui rit/Ma bouche qui chante et qui pleure/Je suis la langue emprisonnée/Qui veut vivre dehors/Ouvrez les fenêtres/Poussez portes et planchers/Je suis la langue populaire/Vieille cousine de l’eau et de la terre/Insulaire/Je suis la langue qui va/Par les routes d’avril/Tenant à mon pas un chant clair/Un chant haut et fier/Ce chant se nomme lamento/Ce lamento est mon histoire/Nouvelle » (le poème Altu cantu/ Haut chant, du recueil A petra ferta/ La pierre blessée, in Invistita/Errance, Éditions Publibook, 2007, pp.38-39). En s’identifiant à la voix du Soi, le je poétique ne fait plus qu’un avec le « lamento », ce chant « clair », « haut et fier » qui occupe une place si importante au sein de la culture corse ; ce chant familier aux hommes, aux arbres et aux pierres de l’Île. « I scodda a sani/Chè a m’ani dittu//Ed eiu/Ùn cì socu par nudda/Ùn facciu mai chè ripeta/Les rochers le savent/Puisqu’ils me l’ont dit//Et moi/Je n’y suis pour rien/Je ne fais que répéter » (le poème Discorsu, op. cit, pp. 36-37). Le poète affirme qu’il ne fait que « répéter » ce que cette voix venue à travers les pierres lui a transmis. Parfois, la voix lui rappelle que la vraie raison de l’écriture est celle de reformuler sans cesse l’usage du langage, afin de renouveler (« Ce lamento est mon histoire/Nouvelle »), d’apporter sa contribution personnelle à la création perpétuelle de monde : « Feti lettari è feti filara seti quì par fà u mondu/Iè chì mi m’invengu/ Tracez lettres et lignes vous êtes ici pour refaire le monde/ Oui je m’en souviens » (le poème Mi n’invengu/Je m’en souviens, du recueil Canta à i sarri, op. cit., pp. 62-63). Et, à d’autres moments, elle lui fait vivre des expériences ontologiques où l’Autre (« l’Africain le plus noir de l’Afrique noire » dans le poème Prichera salvatica/Prière sauvage ou « le Palestinien écorché de l’Histoire oublieuse » dans le poème Stancaghjina/Fatigue) rayonne à l’intérieur de sa propre ipséité. C’est dans le compagnonnage de la voix de cet autre je que se lève le Soleil entropique de Norbert Paganelli. Et c’est en cela que réside l’originalité de ses « chants » polyphoniques, concentrés autour du credo que « u mondu hè un locu induva s’impara chè par essa ùn ci hè bisognu di locu/le monde est un lieu où l’on apprend que pour être il n’y a pas besoin de lieu » ; par cette citation de Roberto Juarroz, placée en tête du poème Stancaghjina, le poète Norbert Paganelli semble nous dire que la vie que nous sommes trouvera toujours les ressources de perdurer, de se réinventer, au-delà de l’espace et du temps.

Vidéo du séminaire "U cantu di a boci senza bocca : Poésie et métaphysique chez Norbert Paganelli" (21 novembre 2024), droits réservés

Sonia Moretti, Da l’arburi à l’omi

Poète, traductrice, parolière et auteure de quatre recueils de poésie en langue corse, Sonia Moretti (née en 1976 à Ajaccio), après ses études de lettres à l’Université de Corse, a été professeure de langue corse pendant vingt ans aux lycées de Bastia, Ajaccio, Sartène et Porto-Vecchio. Actuellement, elle travaille à Bastia au Centre de documentation pédagogique de la Haute Corse.

Dans la tradition corse, après la naissance d’un enfant, on enterrait le placenta au pied d’un arbre, soit dans le jardin, soit tout près de la maison. Par ce geste, ancestral, magique, l’enfant et l’arbre devenaient frères. « L’arbre-frère » des poètes, du monde entier et de tout temps, témoigne du lien de parenté spirituel entre l’arbre et l’homme. Consubstantielle à l’espace, la poésie fait de l’arbre, non seulement un frère, mais encore un alter ego de l’être humain. La symbiose entre l’arburu è l’omu est l’un des thèmes essentiels de la poésie de Sonia Moretti :

U lavoru/di u tempu/ci face maturà/cum’è una frutta/quandu u sole/coce zuccaru/u so suchju…/ci lamperà a/morte/in terra,/mancu si sà/duve nascerà/issu ventu… » (Puesie di a curtalina, Albiana/CCU, 2009, p.62).

Il y a un commencement - nous dit le poème - et une fin, et entre ces deux bouts de la vie, il y a un âge d’épanouissement où l’homme-arbre donne ses fruits. Enracinée dans la terre d’une enfance vécue au village (Sonia a passé ses vacances chez ses grands-parents, dans les villages de Lentu et d’Ortale d’Alisgiani), sa poésie surprend par la simplicité du regard (« Iss’arburu/chὶ m’hà cunnisciuta zitella/l’aghju cunnisciutu/chjarasgiu », ibid. p. 55), par la sensitivité des images (« Ch’elli ùn tagliessinu/mai e chjalze…/ Ùn ci serebbe più/bracce/per azzicà i sguardi/lindi di i ciocci » , ibid. p. 52), par sa capacité de surprendre (« In campusantu/anu tagliatu l’arburi/è per ciò/anu pientu ancu i morti », ibid. p.136), par sa touchante douceur (« Ùn aghju nutizie/di quella noce anticona,/ci vole ch’o colli/à infurmà mi/scott’à la so ombra vechja », ibid. p.148), par ses effusions lyriques («Chὶ tristezza/un castagnu/stracquatu/in la filetta…/ch’elli stianu/arritti/i castagni/pè prupone/un quadru d’ombra/è di filetta/à u stracquà », ibid. p.151) et par ses injonctions (« Ùn circate/à carizzà l’acelli/sò cose quesse/pè e fronde lucente/di l’alivi » (ibid. p. 152).

Chez Sonia, l’image de l’arbre est souvent associée à celle de l’oiseau. La poète nous conseille de ne pas essayer à « caresser les oiseaux », tout simplement parce que ce n’est pas à nous de faire ce geste de tendresse, mais au « feuillage luisant des oliviers ». Symbole de l’âme, l’oiseau doit rester pur, libre, indomptable, semble nous dire la poétesse, qui s’adresse aussi aux arbres : « Sott’à e to rame/ancu Buddà/si vulerebbe/addurmintà torna,/o castagnò » (ibid. p. 155).

Ses poèmes nous mettent sous les yeux toute une cohorte de cerisiers, mûriers, châtaigniers, oliviers, noyers. Également, nous y voyons le ciste (« duie zitelle/carezzanu a/pernice morta…Cum’ella hè dolce/ dicenu…/cusὶ pensava u muchju », ibid. p. 201). Et nous apercevons le houx, qu’on a terrassé au nom d’une tradition meurtrière (« Pè chὶ Natale ingordu/è pratensiunutu/l’averanu tombu/quellu caracutu ? », ibid. p. 182). Essayant d’ouvrir les yeux de l’âme de ses frères humains, elle continue de raconter l’histoire de cet arbrisseau méditerranéen, qui partage le triste sort des sapins, eux aussi massacrés chaque année, à Noël : « L’anu strappatu/pè purtà lu/sdradicatu è anonimu/nant’à i mercà spampillanti/di issi Natali techji/l’anu zingatu focu/disvitatu u locu/è tandu/mancu a radica/a s’hà franca :/di u caracutu/nunda ci ferma/quassù/solu un ricordu/prontu à spenghje/cù issi passi novi/chì ghjunghjenu:/senza memoria… » (ibid. p. 183).

À qui sont-ils « ces pas nouveaux qui arrivent sans mémoire » ? Ce sont les pas de ces hommes oublieux (des rites de leurs ancêtres pour lesquels les arbres étaient sacrés et la nature habitée par des forces mystérieuses, miraculeuses), de ces hommes trop centrés sur une « logique » aveugle, destructrice :

« Duv’ella hè l’umana logica/nunda resiste, nunda./A sò chὶ quand’elli anu da cummincià i lavori/culà/anu da spiantà dui arburi./Sò giganti sapete./Chὶ sà chὶ forze chjuccute l’anu mantenuti arriti/superbii à mezu à e macagne citatine è i velenisorii. Fattu si stà. Sin’ora u so suchju hà sapittu innacquà è mantene/e so carcazze altiere/preghera longa/tenendu alta a catedrale/è frà i vitraglii fini di dentella à fronda fatta/ci scrumpiate u celu ancu più bellu/Dio sà chὶ ombre aghjumpate ci sò venute sottu quand’era piossa zeppa/siccati da una sentenza:/eccu cum’elli falanu i giganti un ghjornu/è cun elli u miraculu astutu chὶ i tenia arritti » (Sonia Moretti, poème publié dans Musa d’un populu. Florilège de la poésie corse contemporaine, sous la direction de Norbert Paganelli, Editions Le bord de l’eau, pp. 322-325). Dans ce poème issu d’un regard lucide, qui pourtant n’a rien à voir avec le raisonnement, l’arbre est représenté comme étant l’expression même de la vie. « Longue comme une prière », la sève-sang garde débout la « cathédrale » du corps. Mais voilà qu’un jour, sous les coups de la hache, la cathédrale verdoyante s’effondrera : « Eccu cum’elli falanu i giganti un ghjornu/è cun elli u miraculu astutu chὶ i tenia arritti » (ibidem). Très attachée à sa chère « île aux arbres », Sonia nous rappelle que toute forme de vie est sacrée, qu’elle est porteuse des mystères du vivant.

Vidéo du séminaire "Sonia Moretti, Da l’arburi à l’omi" (3 décembre 2024), droits réservés

5. Poèmes

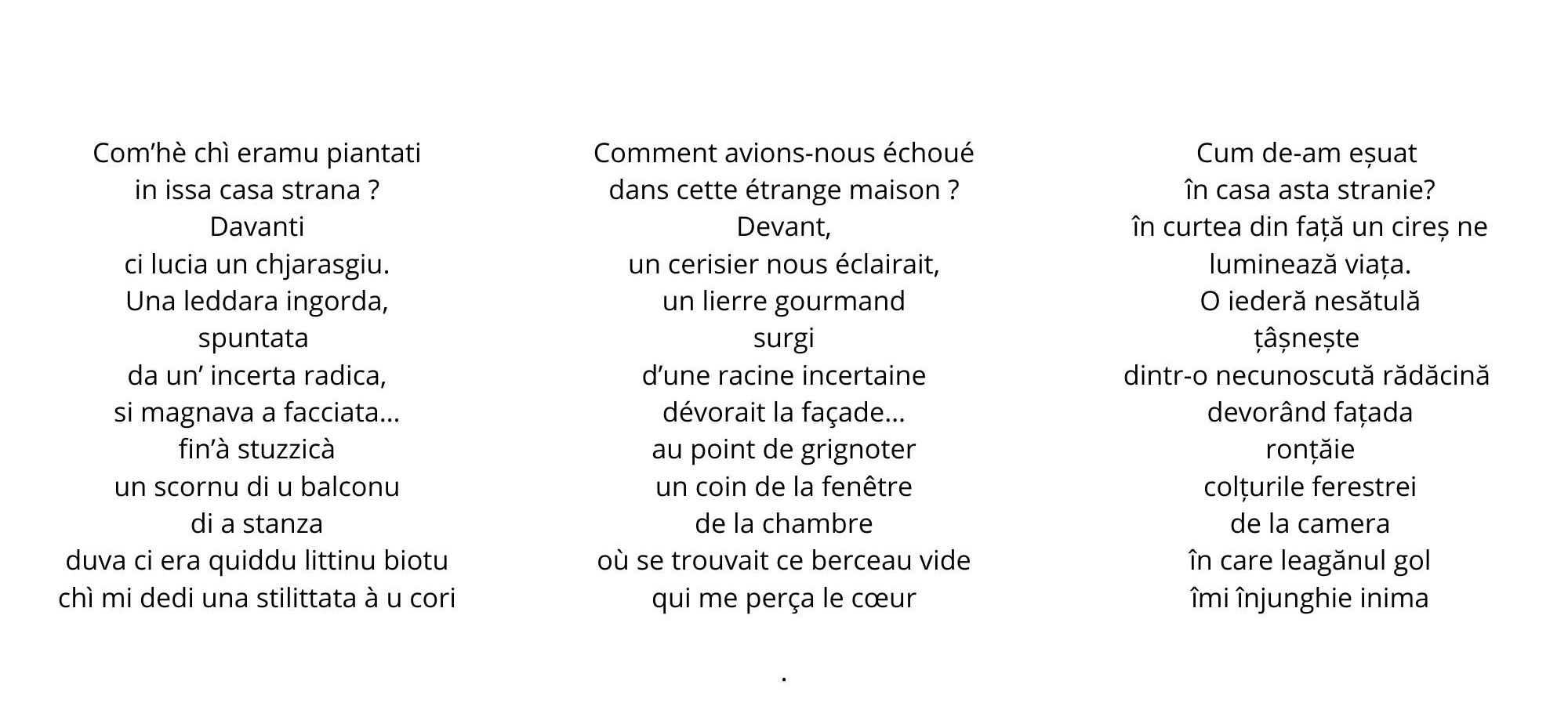

1- Stefanu Cesari

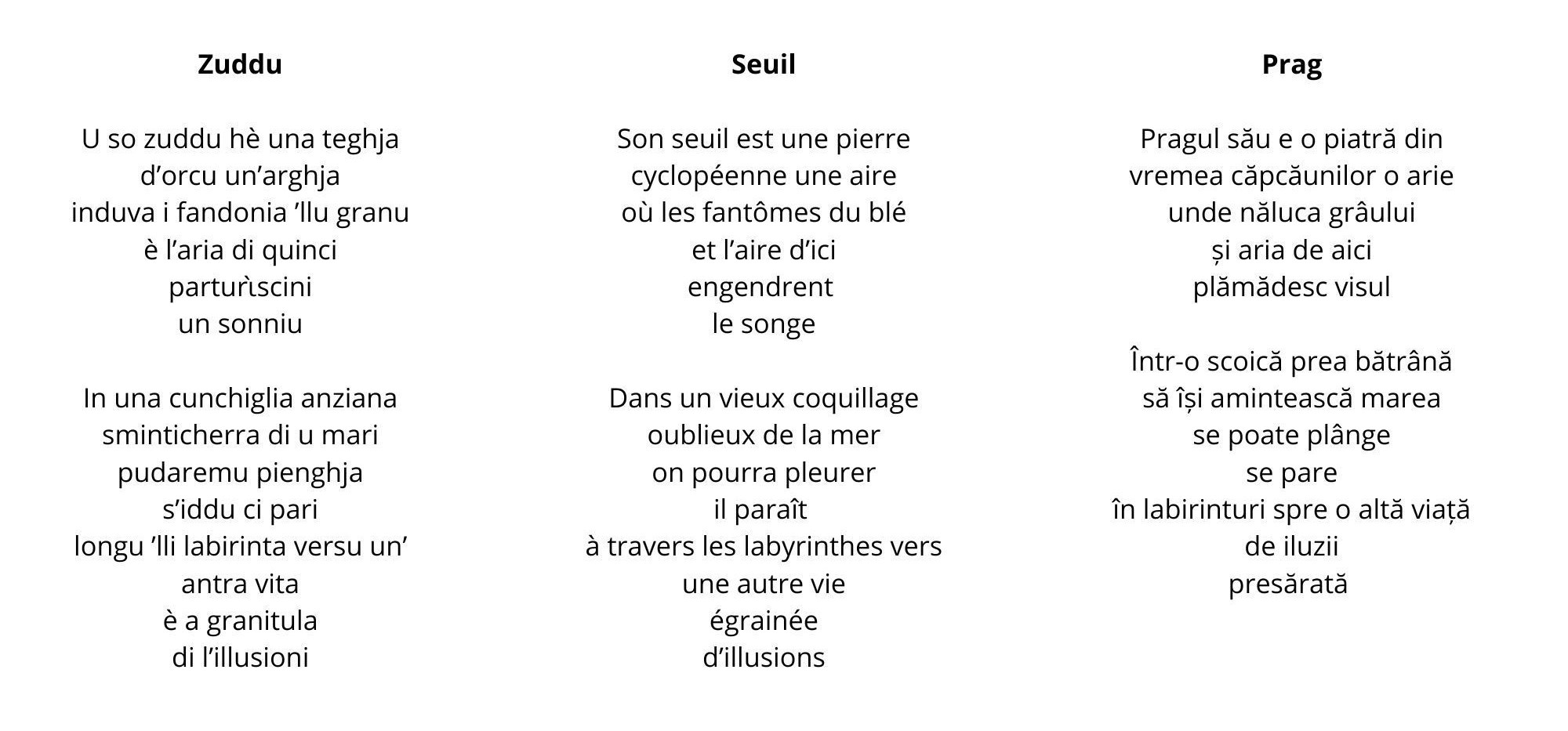

2- Ghjacumu Thiers

3- Alanu di Meglio

4- Patrizia Gattaceca

5-Norbert Paganelli

6- Sonia Moretti

Et pour aller plus loin dans la réflexion...

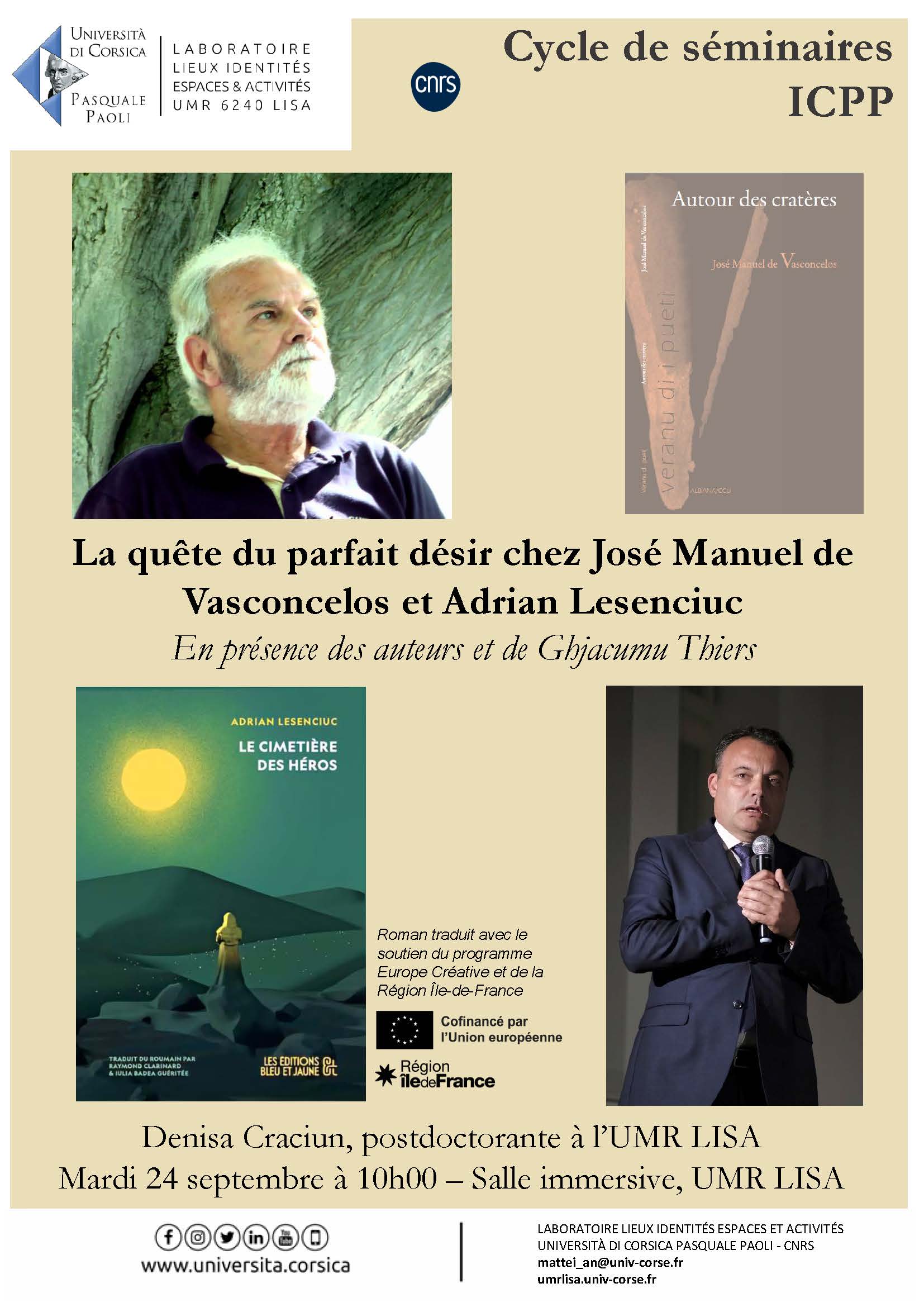

La quête du parfait chez José Manuel Vasconselos et Adrian Lesenciuc

Il n’y a rien de plus vital pour l’âme que l’amour. C’est dans l’amour, nous dit le Zohar, appelé aussi « le livre des splendeurs », que réside le secret de l’unité divine, de l’union de l’âme avec son Créateur. Parallèlement, la Cabale, le Coran et la Bible parlent du « pacte d’amour » entre Dieu et les êtres humains, de ce double geste d’amour du Créateur vers l’homme et de l’homme vers son Créateur. À l’instar de la création divine, toute création, esthétique ou autre, est un acte d’amour, de désir. Parler de la beauté des formes, c’est inspirer le désir…, et c’est ce que font les poètes et les romanciers. Pourtant, il ne s’agit pas d’éveiller le désir pour le désir, mais de nous permettre, à nous lecteurs, de passer, en méditant, de la beauté des formes au Créateur des formes. La lumière (l’élément feu) accompagne toute manifestation théophanique, c’est-à-dire la manifestation de la lumière de Dieu dans un corps. Peinte par les peintres ou décrite par les écrivains, cette lumière spirituelle actualise l’expérience de Moïse sur la montagne. Ce séminaire propose une lecture-contemplation de la calligraphie de cette lumière spirituelle dans deux œuvres littéraires : dans le recueil de poèmes Autour des cratères de José Manuel de Vasconcelos (poète, essayiste, critique littéraire, traducteur et vice-président de l’Union des Écrivains Portugais) et dans le roman Le Cimetière des héros d’Adrian Lesenciuc (poète, romancier, critique littéraire, professeur universitaire à l’Académie des forces aériennes de Brasov, docteur en sciences de la communication et docteur en sciences militaires, président de la succursale de Brasov de l’Union des Écrivains Roumains). Paru chez Albiana en juillet 2024, le recueil de José Manuel de Vasconcelos contient trente-trois poèmes (écrits en portugais et traduits en français par Paula Mendes Coelho, en corse par Ghjacumu Thiers et en roumain par Denisa Craciun) précédés d’une Préface, signée par l’écrivain roumain Adrian Lesenciuc. Les poèmes sont suivis d’une Postface, « De l’odeur des alfavacas au parfum de l’offrande », écrite par Jean-Pierre Dubost, professeur émérite des Universités de Stuttgart et de Clermont-Ferrand, romaniste et spécialiste en littérature comparée. La poésie de José Manuel de Vasconcelos appartient à la catégorie de textes nés de « l’état d’extase de l’âme humaine émerveillée devant la beauté du monde », affirme Adrian Lesenciuc, dans la Préface intitulée « Saudade. La beauté suspendue et l’air triste d’un lointain potentiel ». Écriture de la Beauté (de l’harmonie des formes) et nostalgie des origines (des commencements où l’âme vivait en fusion avec la Parole) s’entremêlent dans la poétique de José Manuel de Vasconcelos. Porteuse de lumière et de sens, la quête du parfait désir, du parfait amour : celui de Dieu, illumine l’univers kafkaïen du roman d’Adrian Lesenciuc, Le Cimetière des héros (paru en 2017 aux Editions Creator, Brasov, Roumanie, et traduit en français par Iulia Badea Guéritée et Raymond Clarinard, Editions Bleu et jaune, Paris, 2024). En donnant à son protagoniste le nom d’Adam, le romancier fait de lui un symbole de l’humanité entière. L’univers diégétique est le Bhéristan (nom de pays fictif qui signifie, dans la langue inventée par l’auteur, « pays des moutons »), un état à la fois chrétien et oriental qui, selon toute apparence, n’a jamais figuré sur la carte du monde, et pourtant existe. Tout comme notre monde, il existe parce qu’il y a eu cet acte créateur, qui est un acte d’amour, de la part de l’Auteur. Placée au cœur du roman, l’histoire d’amour, impossible et chaste, de deux jeunes gens, Adam et Qatran, épris l’un de l’autre, semble être une transposition de la légende orientale de Majnûn et Laylâ. Métaphore de la théophanie, le personnage de Qatran, prénom qui renvoie à la noirceur, à la nuit (comme celui de la légendaire Laylà, qui signifie littéralement « la nocturnale » en arabe), représente une initiation par l’amour, initiation grâce à laquelle Adam-Majnûn deviendra anachorète, un saint homme retiré du monde dans la solitude des montagnes, une théophanie en miniature, un guide spirituel. Dans le cadre de ce séminaire, nous aurons l’honneur d’accueillir José Manuel de Vasconcelos et Adrian Lesenciuc, lesquels présenteront leurs œuvres et nous ferons partager leur quête du parfait désir.

Séminaire "La quête du parfait chez José Manuel Vasconselos et Adrian Lesenciuc" (24 septembre 2025), droits réservés

Parcours réalisé par Denisa Craciun, Post-doctorante au laboratoire "Lieux, Identités, eSpaces, Activités" (UMR 6240 LISA)

Création numérique : Léa Nuvoli, Médiatrice culturelle M3C

Découvrir d'autres parcours thématiques

-

Vous souhaitez poursuivre votre découverte des fonds documentaires numérisés de la M3C à travers d'autres itinéraires virtuels, et découvrir des parcours de vie, des moments singuliers, fameux ou méconnus de l'histoire de la Corse en résonance avec son héritage patrimonial ?

-

E Strade di San Michele

-

Un siècle d'images de la Corse et des Corses à travers les manuels scolaires (1833-1938)

-

La Corse des voyageurs. Impressions et récits XVIIIe - XXe siècles