Des racines corses aux empires lointains : L’art pictural de Joseph-Antoine Canasi

Présentation

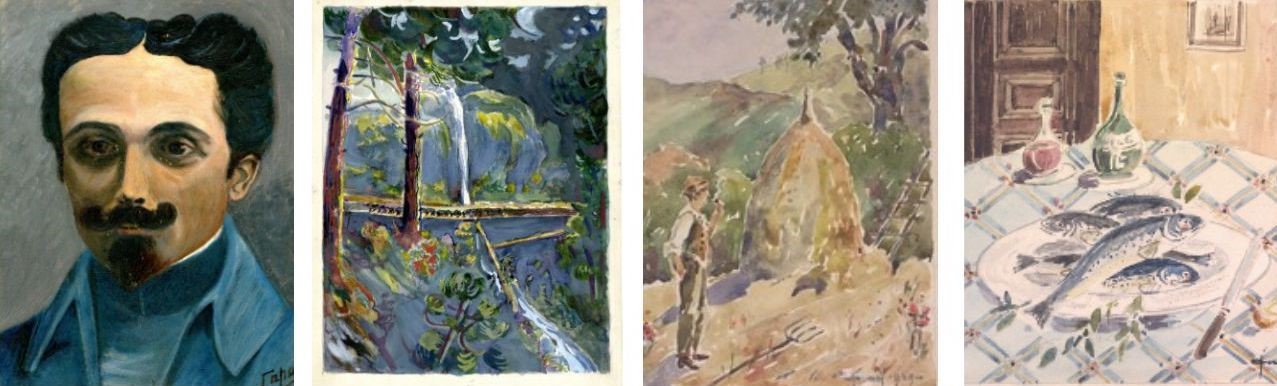

Collectionneur, intellectuel, militaire de carrière, amateur de poésie et de prose ou encore enfant du pays originaire du village de Nuceta, Joseph-Antoine Canasi se révèle également artiste peintre, aquarelliste, illustrateur ou dessinateur, et s’exerce à différentes techniques picturales.

L’ensemble iconographique confié à la M3C - la Médiathèque culturelle de la Corse et des Corses, première plateforme de science ouverte sur la Corse -, offre un panel d'œuvres diversifié, et qui parvient à dénoter d’une pluralité remarquable dans les techniques et les genres abordés. Joseph-Antoine Canasi réalise un approfondissement culturel, pictural et artistique considérable pour un artiste autodidacte, et dont il est indispensable de souligner l’intérêt scientifique.

Il est possible de mentionner en cela un ensemble de près de 500 œuvres à caractère artistique - pour une totalité de près de 1200 œuvres iconographiques. Cette partie du fonds Joseph-Antoine Canasi a pu faire l’objet d’une identification partielle à la manière de dossiers d’œuvres, suivie d’une publication au cœur de la M3C dans le courant du premier trimestre 2023. Un approfondissement semble de fait indispensable afin d’apprécier l’importance culturelle et l’impact créatif de l’artiste.

Sommaire

I. Documentation scientifique du fonds artistique Joseph-Antoine Canasi et découverte de son auteur

A. Acquisition, diffusion, et valorisation du fonds Joseph-Antoine Canasi

B. Aspects biographiques de l’artiste

C. Détermination de la période de création de l’artiste

II. État descriptif du fonds et importance historique de l’iconographie choisie

A. Composition et vue d’ensemble du fonds artistique

B. La représentation iconographique comme témoin des évolutions de l'Histoire

III. Processus créatif et techniques de prédilection de l’artiste

A. Une pluralité de techniques employées

B. Une pluralité de genres représentés

C. Identification des étapes du processus de création

I. Documentation scientifique du fonds artistique Joseph-Antoine Canasi et découverte de son auteur

La découverte et l'approfondissement scientifique du fonds artistique Joseph-Antoine Canasi doit se faire de manière tripartite. Initialement au regard de la procédure d’acquisition et de diffusion du fonds, corrélativement à l'approfondissement biographique de l’artiste et à la détermination de la période de production artistique.

A. Acquisition, diffusion, et valorisation du fonds Joseph-Antoine Canasi

Le fonds Joseph-Antoine Canasi est constitué d’un ensemble documentaire d’envergure, au regard d’une part de la quantité d’archives que composent le fonds, de même que du fait de leur qualité de conservation. Bien que le fonds n’ait pas encore été traité dans son intégralité, celui-ci se compose à date de plus de quarante quatre mille items - il serait question d’exactement de 44 396 entrées - dont il doit être relevé approximativement 1190 productions artistiques.

Le versement provisoire du fonds en vue d’une numérisation documentaire intervient à compter de la convention actée a Nuceta au mois de février 2010 entre l’Université de Corse Pascal Paoli - dont la délégation comprenait principalement la présidence de l’université, la direction de l’UMR LISA et la responsable scientifique de la médiathèque - et la Mairie de Nuceta représentée par le maire de l’époque, Monsieur Paul Paolacci.

Postérieurement, le fonds a pu donner lieu à une campagne de numérisation conséquente, corrélativement à une mise en ligne et diffusion des œuvres et documents d’archives par la M3C. Plusieurs biais de diffusion et de valorisation ont par ailleurs bénéficié à la connaissance du fonds. Il est dès lors possible de citer principalement un important travail de médiation culturelle de même que scientifique mené par une partie des enseignants chercheurs de l’UMR LISA, ce qui donne lieu à une restitution du travail effectué à Nuceta en juillet 2022.

De même, l’exposition bilingue itinérante et immersive Joseph-Antoine Canasi, témoin et acteur de son temps (1880-1960), inaugurée le 1er décembre 2022. Réalisée également in situ au village de Nuceta puis exposée au Bâtiment Edmond Simeoni, elle dispose également d’un caractère numérique et « online », ce qui permet de témoigner d’un caractère hybride et de spécificités en accord avec les politiques de diffusion nouvelles. Il est également nécessaire de considérer l’application en réalité augmentée, intitulée « CANASI VR », qui permet une approche du fonds de même que du village d’origine de l’artiste en réalité virtuelle, ce qui offre une place de choix aux représentations picturales réalisées par l’artiste.

B. Aspects biographiques de l’artiste

Loin d’être originellement prédisposé à un tel éclectisme intellectuel, Joseph-Antoine Canasi naît le 27 août 1880 au cœur d’une famille traditionnelle d’un village de la montagne Corse de la fin du XIXème siècle. Un père cultivateur, comme la quasi entièreté des chefs de famille ou figures masculines de l’époque ; une mère « ménagère », à l'instar d’une pluralité d’autres femmes, lorsque celles-ci n’étaient pas fileuses. C’est avant tout une famille représentative des évolutions sociales vécues - voire éprouvées - par des générations de familles insulaires, alors que le tournant décisif du XIXème siècle aborde un aspect nouveau de l’implantation de l’habitat, de la conception communautaire et des moyens de subsistance, basés sur une sédentarité nouvelle : le développement de l’agriculture, forcé par l’obligation de résidence au détriment des activités pastorales, y est profondément lié. Le XXème siècle marquera de même les villages corses et leurs mœurs de part le départ de leurs fils enlevés pour la Nation, au nom de l’effort de guerre, voire - et ce sera le cas pour Joseph-Antoine Canasi - d’un enrôlement volontaire pour échapper à la rudesse de la vie villageoise et paysanne.

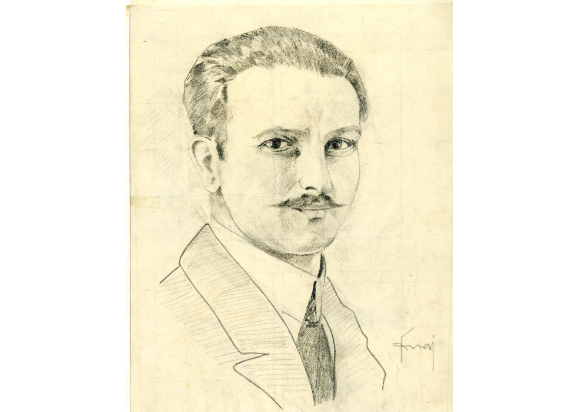

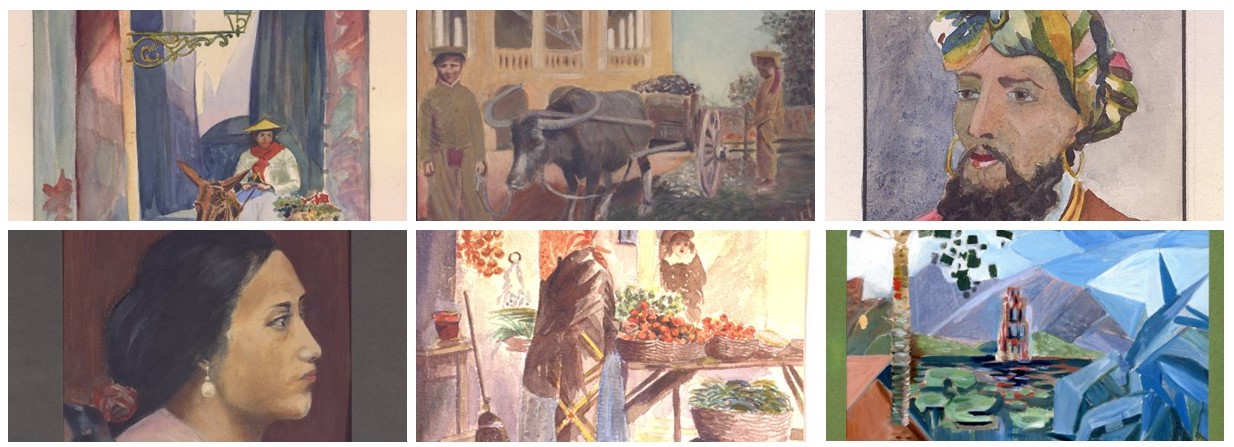

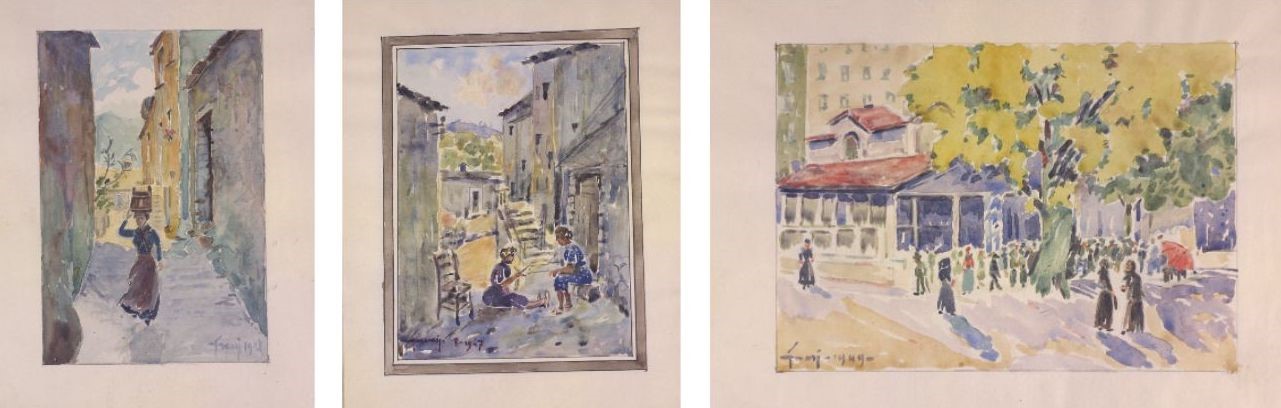

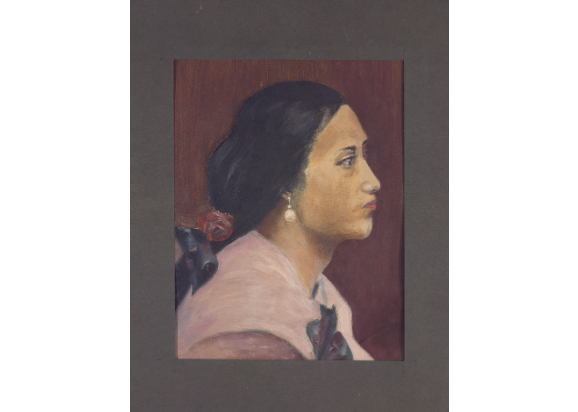

Cette connaissance de la réalité sociale de son époque, Canasi l’a retranscrite par le dessin ou l’aquarelle, laissant ainsi à la postérité un héritage considérable par l’emploi de l’expression artistique. Il dépeint dans un style essentiellement figuratif - bien que quelques travaux abstraits peuvent être mentionnés dans la production de l’artiste - et avec un réalisme avéré, des scènes de genre, des moments de vie ou de tradition, témoins privilégiés d’événements de l’Histoire et d’une époque aujourd’hui révolue. Des essais architecturaux, natures mortes, portraits, autoportraits ou des éléments reproduits de ses déplacements de carrière, jalonnent également la production de l’artiste.

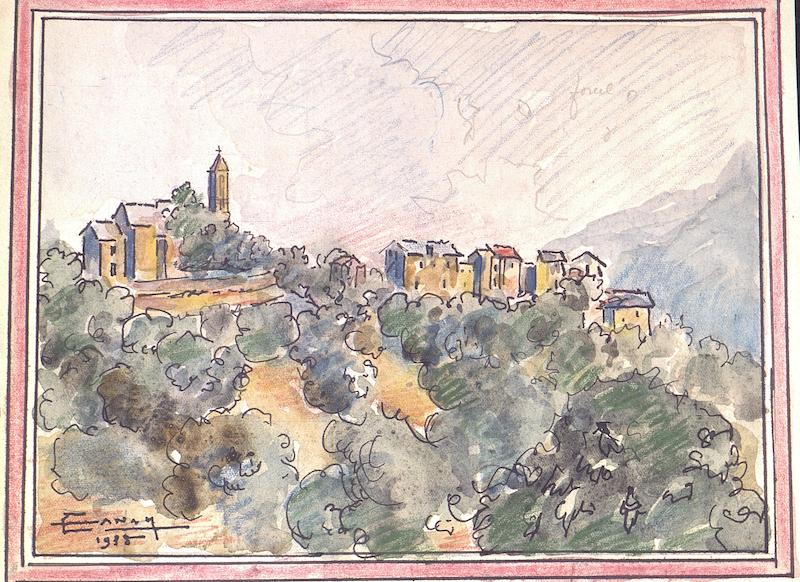

C. Détermination de la période de création de l’artiste

Le travail de référencement effectué postérieurement à la découverte de ce fonds permet en premier lieu de déterminer la période d’activité de Canasi, avec une part conséquente de documents iconographiques datés. La précision avec laquelle l’artiste s'est appliqué à donner une datation à une grande majorité de ses œuvres permet de référencer la période d’activité de Joseph-Antoine Canasi, que l’on peut approximativement dater de 1915 à 1949.

Pour les œuvres qui ne présentent pas de datation, la mention « première moitié du XXème siècle » est donc privilégiée, puisqu’il ne semble pas pouvoir être considérée de production artistique notable préalablement aux trente ans de l’artiste - alors que le fonds est constitué d’un ensemble de documents d’archives depuis la fin du XIXème siècle. Avec un intervalle large, de 1901 à 1950, certaines œuvres peuvent néanmoins bénéficier d’une datation approximative : il est possible de proposer une « datation circa », principalement dans le cas d’un travail préparatoire non annoté, à l’inverse de l'œuvre finale qui, elle, dispose d’une datation.

L’ensemble de ces éléments conforte le placement du fonds avec une possibilité de datation globale au cours de la première moitié du XXème siècle, mais cela permet également de retracer la vie et le parcours de l’artiste.

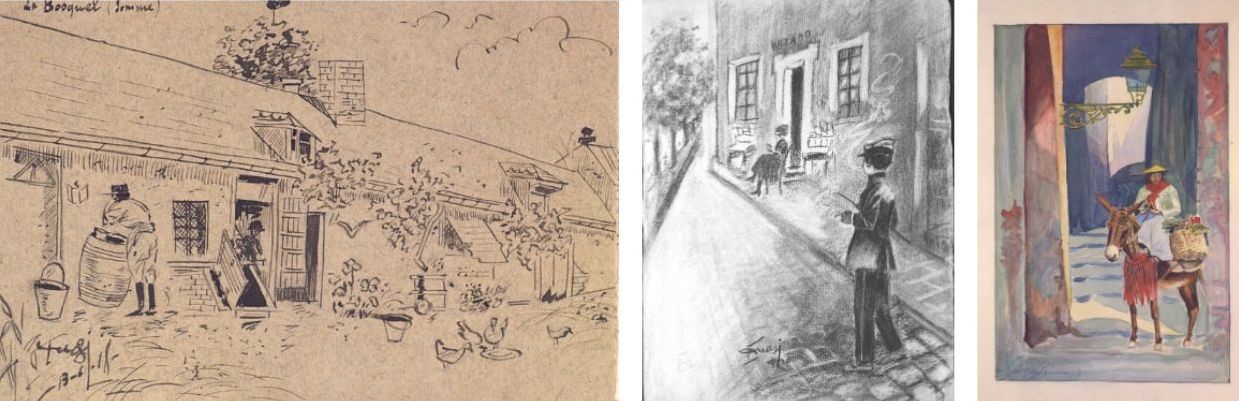

Dans la première partie de la période de création de Canasi, donc approximativement jusqu'en 1930, il est possible de voir qu’une part conséquente de la production est orientée vers les voyages et la vie militaire, en raison du cheminement professionnel de même que des découvertes de Joseph-Antoine Canasi. En cela, il nous est possible de citer des œuvres comme Corps de ferme à Le Bosquel, dans la Somme, réalisée en 1918, Le Bazard (2) en 1920, ou encore Femme du Tonkin sur un âne portant le chapeau traditionnel de 1927.

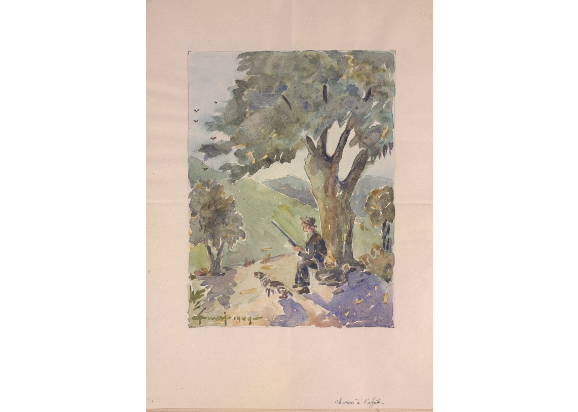

Par ailleurs, il est possible de voir que la partie la plus tardive du fonds fait état d’une production majoritairement tournée vers d’autres considérations, principalement celles faisant référence à la vie villageoise ou à des représentations de paysages insulaires. Des exemples peuvent être mis en évidence, à l’instar de A stretta, réalisé en 1931 ou A l’ombre en 1947, de même que Ajaccio, le marché en 1949.

Au regard de la diversité de production induite par l’approfondissement de la période de création de l’artiste, il paraît pertinent de considérer l’ensemble du fonds artistique et les différentes variations dont il fait preuve.

II. État descriptif du fonds et importance historique de l’iconographie choisie

Comme cela a pu être mentionné, le fonds artistique Joseph-Antoine Canasi, issu du prêt consenti par la Mairie de Nuceta, fait preuve d’une diversité remarquable comme il est possible de le concevoir au regard d’un approfondissement pictural et iconographique concernant l’ensemble des œuvres.

Il convient dès lors de parvenir à procéder à la mise en exergue des éléments clé de l'œuvre de Joseph-Antoine Canasi, initialement au regard de la considération de l’ensemble du fonds par catégories de division. Ce procédé qui détermine une vision globale et une approche généralisée intervient de fait préalablement à la compréhension de l'importance du fond comme témoin des évolutions de l'Histoire.

A. Composition et vue d’ensemble du fonds artistique

Au regard des documents iconographiques traités de même que de la diversité dont ceux-ci font preuve, il est possible de segmenter le fonds artistique Joseph-Antoine Canasi en une pluralité de catégories, en corrélation des caractéristiques des représentations figuratives choisies pour chaque œuvre.

L'aboutissement de cette qualification parvient à faire émerger rapidement un ensemble hétérogène par effet de division. Celui-ci parvient par ailleurs à agir comme le témoin de l'épaisseur et de la diversité de la production de l’artiste, ceci principalement en raison des thèmes picturaux et illustratifs choisis par Canasi - mais également par l’emploi de différentes techniques de création, de même que des genres abordé, comme nous le verrons par la suite de ce travail.

En cela, il semble pertinent de souligner qu’il est possible de diviser l’ensemble du fonds en neuf catégories principales, dont trois devront être subdivisées. Celles-ci pourront être approfondies au regard de leur densité de production. Il pourra être ici fait principalement état de :

1. « La vie au village, vie champêtre »

Premièrement, il est important d’analyser que près de la moitié des œuvres traitées actuellement pour le fonds artistique Joseph-Antoine Canasi sont relatives à la catégorie intitulée « La vie au village, vie champêtre », pas moins de 218 œuvres. Cette catégorie est composée d’œuvres dont l’approche est orientée principalement sur des éléments de la vie traditionnelle d’un village Corse du début du XXème siècle, comme l’artiste a pu le voir et le vivre lors de ses périodes de présence au village familial

Celles-ci peuvent être à leur tour classées en différentes sections. Au regard de l'importance numérique de cette catégorie, il semble pertinent de considérer que celle-ci puisse être subdivisée. On retrouve en cela différents éléments relatifs à La Chasse (18), à La Pêche (35), Natures mortes (9), de même que des éléments relatifs à la Vie agricole (65), pastorale (19), quotidienne (70) ou religieuse (2).

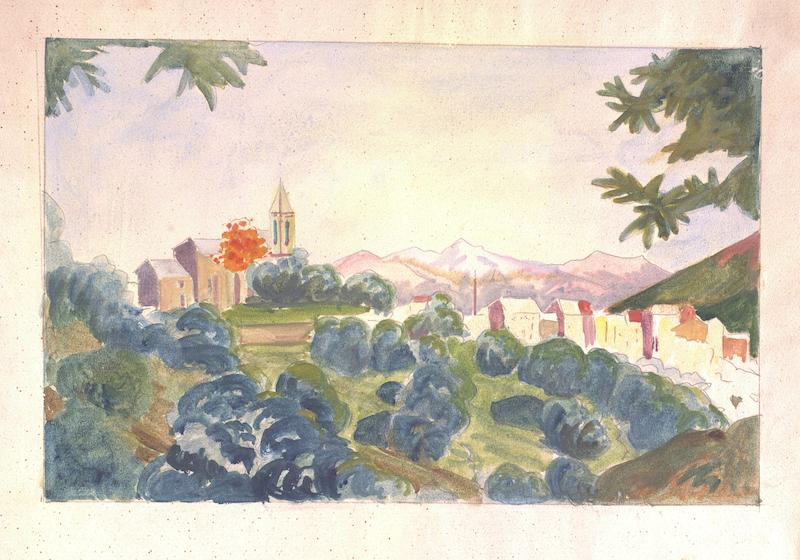

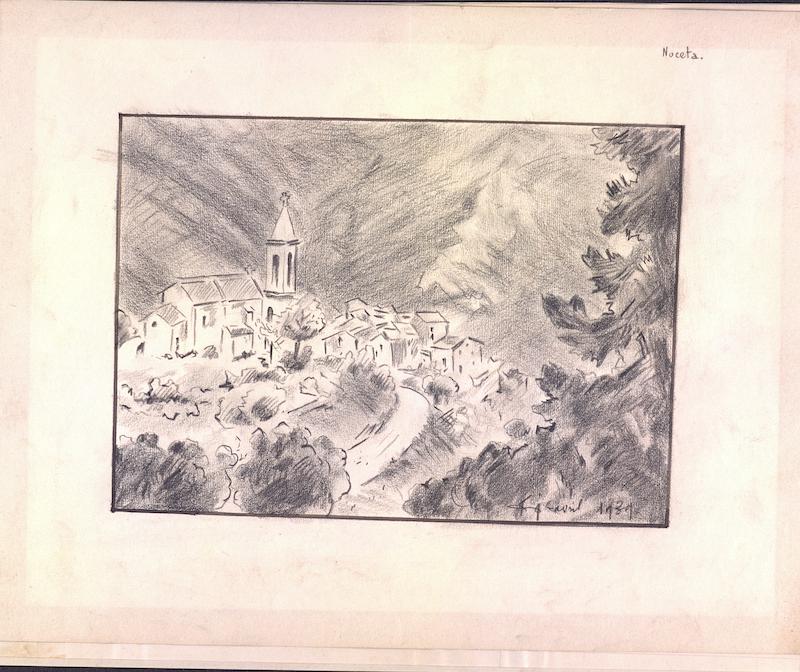

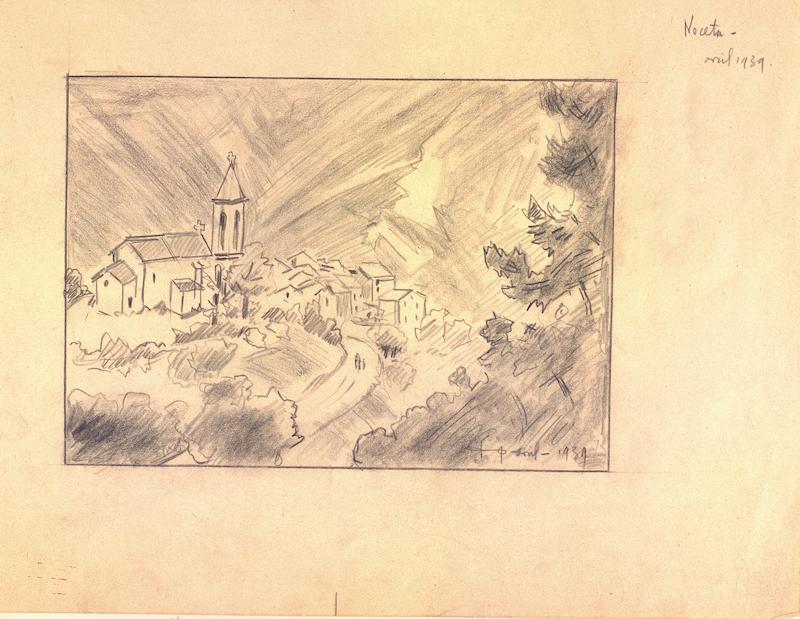

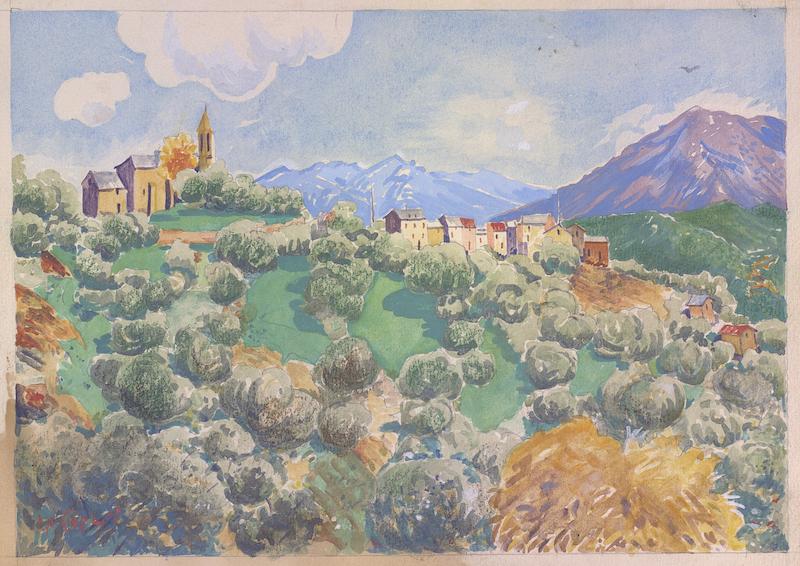

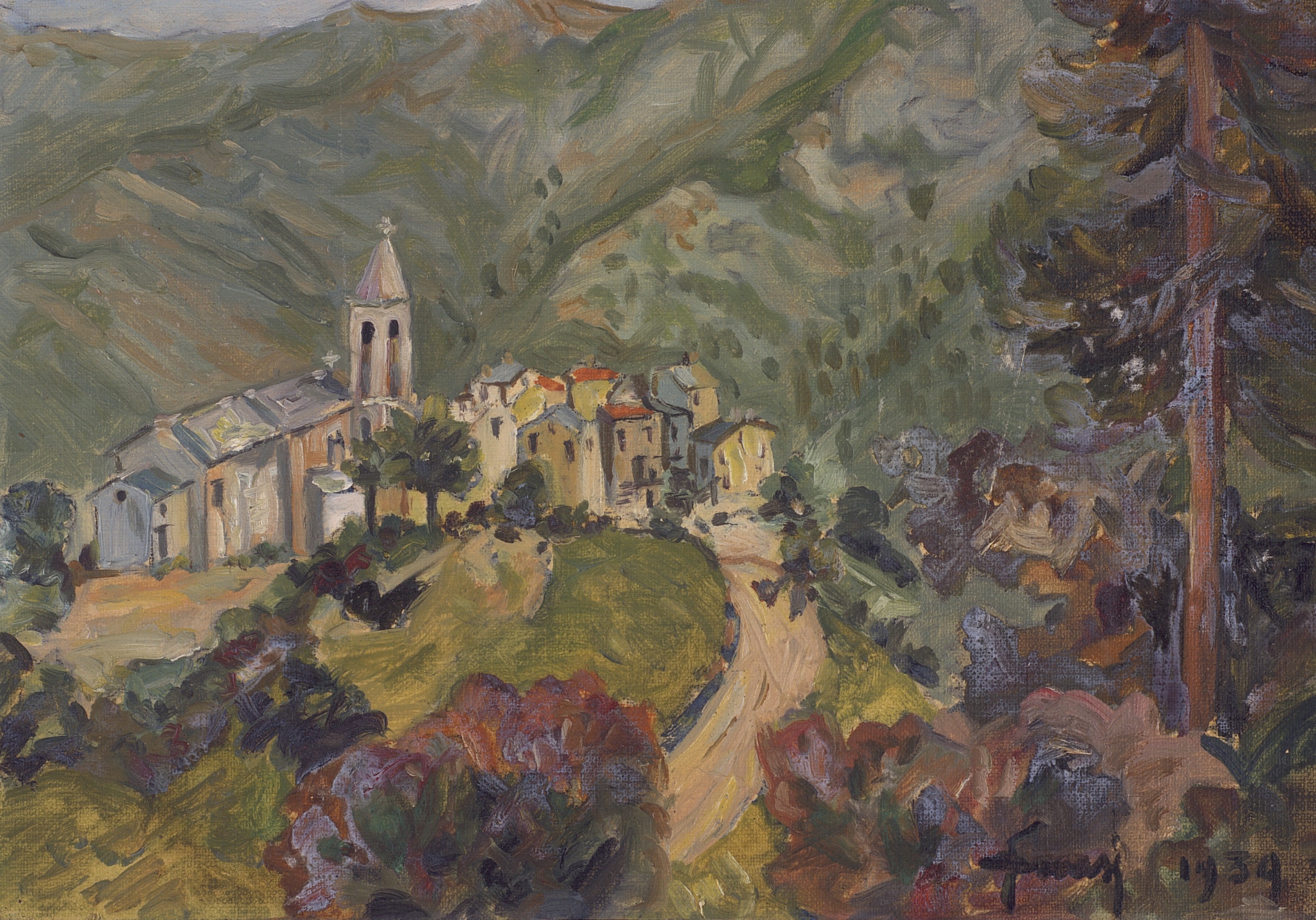

2. « Nuceta village »

Il est important de considérer que cette catégorie composée de 86 œuvres, arrive dans la continuité de la précédente, puisqu'il est ici fait directement référence, non pas à la vie villageoise, mais au village dans son ensemble. De même que la précédente, cette catégorie peut être subdivisée - bien que de manière plus limitée - en trois sections différentes : Environs de Nuceta (36), Ruelles et lieux remarquables de Nuceta (37), Vue générale du village (13).

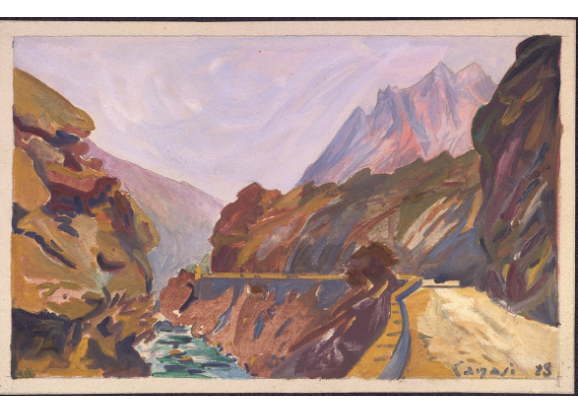

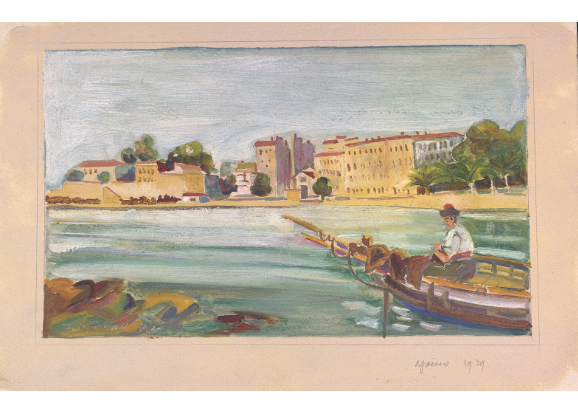

3. « Paysages de Corse »

Le fonds artistique Joseph-Antoine Canasi offre également une pluralité de paysages de Corse, ce qui a pu donner lieu à une catégorie spécifique, qui regroupe pas moins de 86 œuvres. En cela, deux exemple notable peuvent être mentionnés, avec l’exemple du Défilé de l’Inzecca et gorges du Fium’Orbu, de même qu’une Vue du vieux port d’Ajaccio.

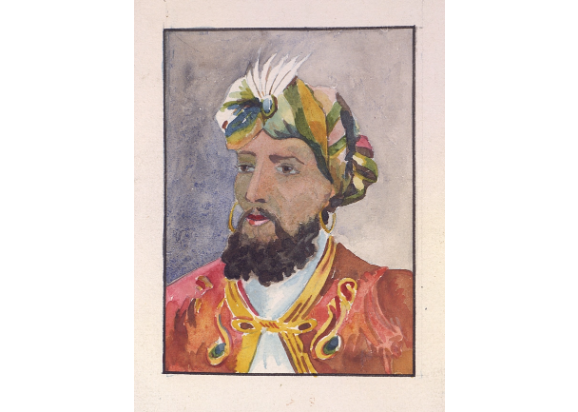

4. « Voyages »

L’ensemble des réalisations relatives aux « Voyages » de Joseph-Antoine Canasi parvient à faire émerger une catégorie spécifique, composée de 36 œuvres. Il est ici possible de retrouver l'ensemble des créations réalisées dans le cadre des déplacements de carrière, mais également de villégiature de l’artiste. Il est en cela possible de retrouver des œuvres relatives à un ensemble de déplacements sur le territoire français, de même qu’en Indochine ou au Maghreb, dont il ressort par exemple Portrait d’homme en habit traditionnel, ou encore Portrait de femme du Tonkin à la perle.

5. Autres catégories

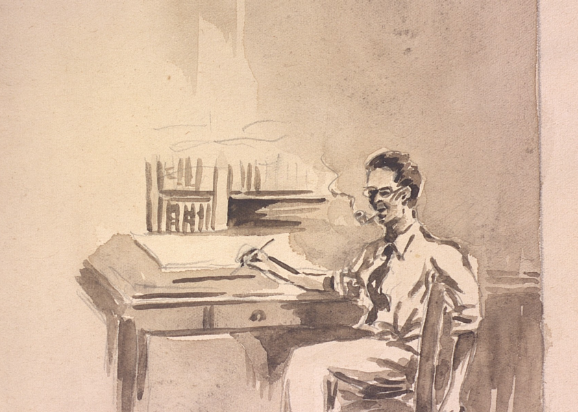

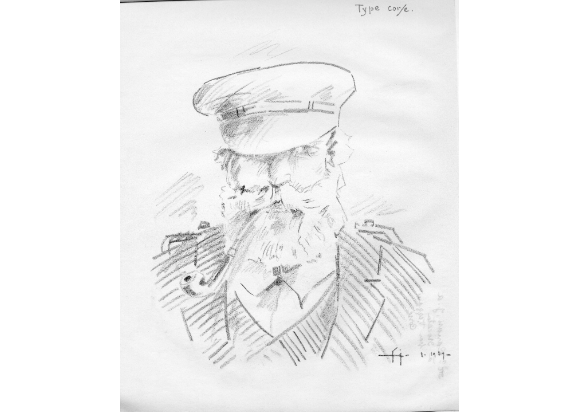

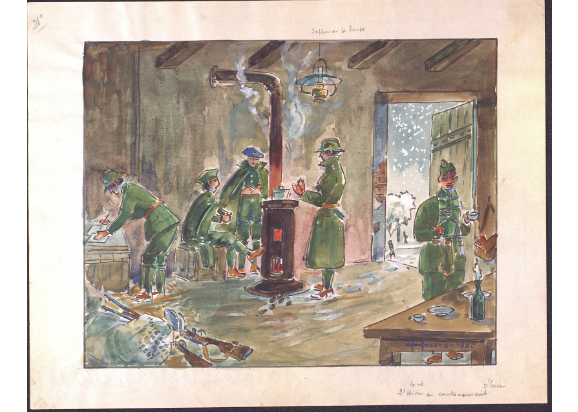

Les dernières catégories pour l’heure non mentionnées doivent être considérées au regard d’une importance notable de la qualité de l'iconographie, mais moindre de la production. Il est en effet possible de citer un ensemble de travaux relatifs à des « Reproductions » d’oeuvres, des « Scènes marines », « Types corses » - dont il est possible de citer l’œuvre éponyme Type corse - ou encore « Vie militaire » - avec L’hiver au cantonnement -, ou « Vie privée ».

B. La représentation iconographique comme témoin des évolutions de l'Histoire

Il est possible de retrouver l’influence des grands événements du siècle vus par l’œil de Joseph-Antoine Canasi. L’empire colonial de même que plus largement la vie militaire vont dès lors être en opposition à la vie montagnarde et pastorale, villageoise et agricole. Le choix de carrière, l’orientation militaire de même que l’évolution professionnelle dont il pu bénéficier - accédant au grade de sergent - témoignent d’un avancement conséquent et marque également une part considérable de la production qu’il réalise.

C’est au travers de quatre exemples qu’il pourra être possible de comprendre l’importance historique certaine de la production de l’artiste. Différents travaux réalisés au gré de ses voyages révèlent toute leur importance au regard d’une comparaison avec des documents d’archives, principalement des cartes postales.

1. La Vie villageoise et La vie militaire

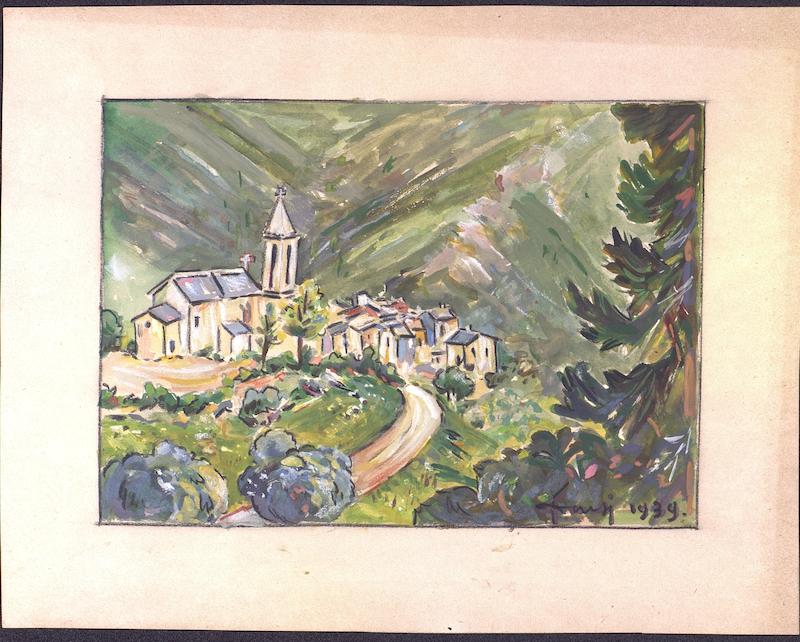

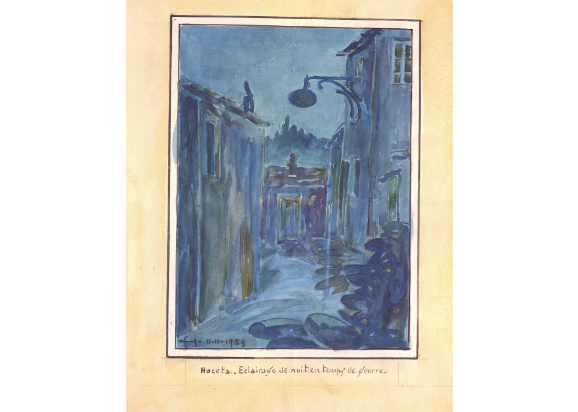

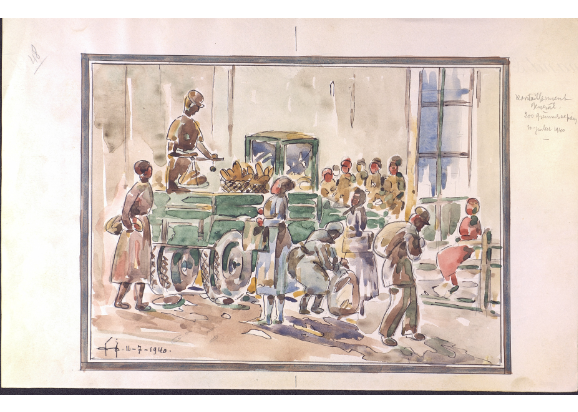

Il est possible en cela de mettre en évidence initialement l’importance d'événements de la vie villageoise de même que de la vie militaire, comme Eclairage de nuit en temps de guerre, qui présente une vue du village de Nuceta réalisée en 1939. De même, il est nécessaire de mettre en évidence Le Ravitaillement général, en 1940, qui montre les modes de réapprovisionnement relatifs aux restrictions de la Seconde Guerre mondiale. Ces travaux réalisés à l’aquarelle, mine de plomb et encre sur papier doivent être vus comme des témoignages historiques d’une importance non négligeable.

2. Les témoignages architecturaux et patrimoniaux

Des paysages architecturaux deviennent à leur tour les témoins de l’Histoire. Il est possible en cela de faire référence à deux cas d’étude : l’Ancienne église d’Ormersviller, de même que Etude préparatoire pour Vue de la Baie des Anges avec vue du Casino Jetée-Promenade de Nice, qui purent bénéficier d’un travail d’identification.

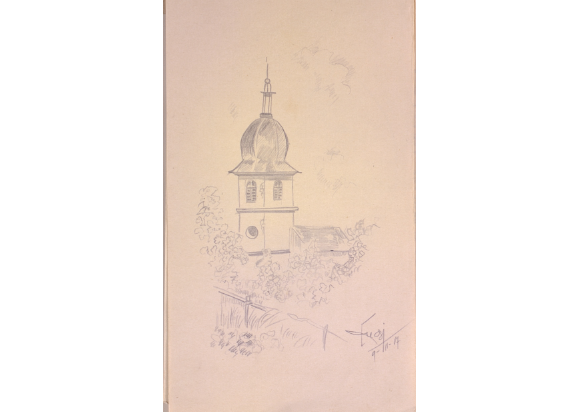

a. L’Ancienne église d’Ormersviller

Réalisé en 1917, ce croquis à la mine de plomb sur papier représente le clocher de l'église du village d’Ormersviller, ou Église de l'Exaltation de la Sainte-Croix d’Ormersviller (Moselle, France), datée du XIXème siècle et détruite en 1944, du fait de la Seconde Guerre mondiale.

Observée par Joseph-Antoine Canasi lors de l’un de ses déplacements militaires, l'œuvre devient le témoin d’un patrimoine aujourd’hui disparu.

Lorsque l’on travaille par analogie, au regard de documents d’archive comme d'anciennes photographies, on retrouve la même architecture : un clocher à bulbe, ou « oignon », surmonté d’un lanterneau et d’une flèche ; une Tour-clocher accolée à un ancien bâtiment à usage d’habitation, qui aurait été l’ancienne maison d’école. On retrouve de même la présence d’une importante végétation, identifiée comme une rangée ancienne de tilleuls, au premier plan, délimitée par un mur.

On peut voir ce qui semblerait être une incohérence : à la base du bulbe, présence d’une variation architecturale en demi-cercle, avec donc l'absence de cette particularité sur le croquis, ce qui peut être assimilé à une liberté de l’artiste.

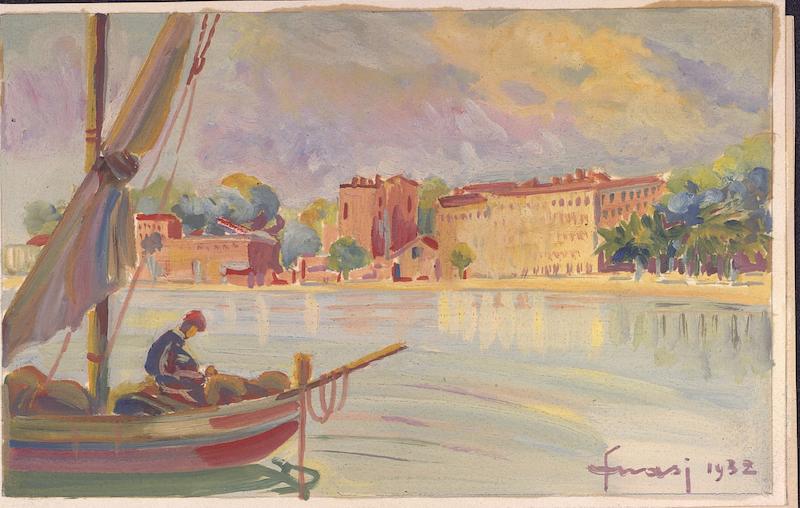

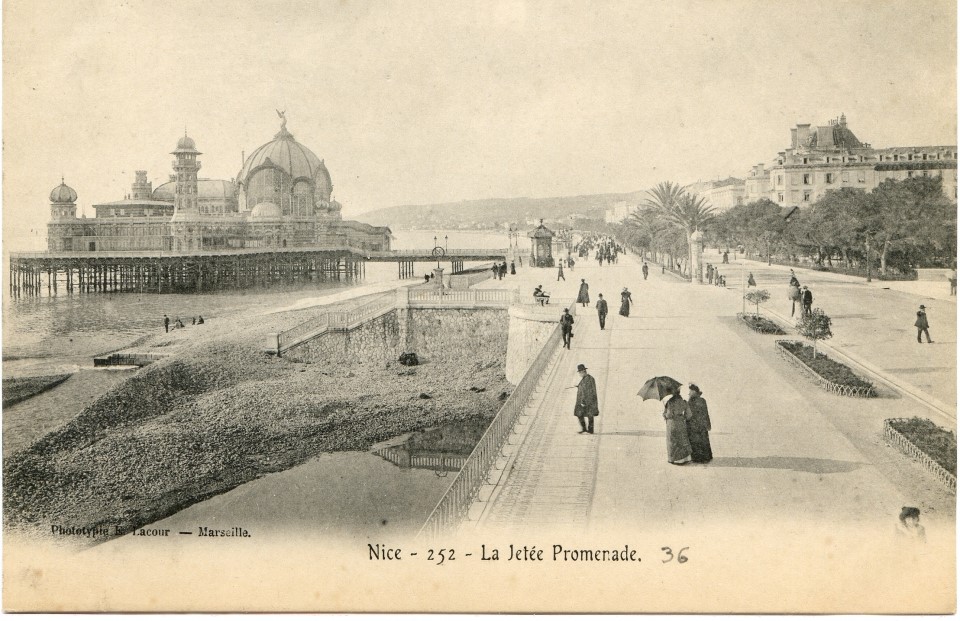

b. Etude préparatoire pour Vue de la Baie des Anges avec vue du Casino Jetée-Promenade de Nice

Il est intéressant de considérer un nouvel exemple de témoignage architectural laissé par Joseph-Antoine Canasi. En cela, il est nécessaire de considérer les différentes études préparatoires pour le Casino Jetée-Promenade de Nice dont nous pouvons citer Etude préparatoire pour Vue de la Baie des Anges avec vue du Casino Jetée-Promenade de Nice.

Le travail réalisé à l’aquarelle et mine de plomb sur papier, présente une vue de la Baie des Anges, de même qu’une partie de la promenade des Anglais. En arrière-plan peut être observée une représentation d’un édifice architectural remarquable et aujourd’hui disparu : le Casino Jetée-Promenade ou palais de la Jetée de Nice.

De style orientaliste et prévu principalement dans une volonté de divertir les hivernants lors de leurs séjours, le bâtiment construit à la fin du XIXème siècle grâce à l’impulsion du marquis d’Espouy de Saint-Paul a pu être considéré comme un symbole de la Côte d’Azur à la Belle Époque.

Réquisitionné lors de la Seconde Guerre mondiale pour participer à l’effort de guerre en Allemagne, il est progressivement dépouillé de l’ensemble des métaux qui ont été nécessaires à la construction de même qu’à l’embellissement du lieu. Les derniers prélèvements ont été réalisés en 1944, pour récupérer l’acier de la structure, laissant ainsi quelques ruines au bord de la promenade. L’édifice ne sera jamais reconstruit.

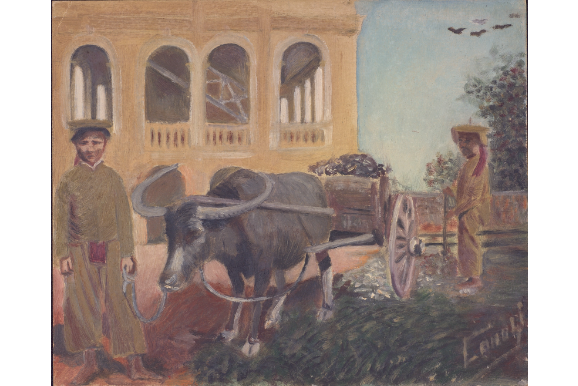

3. L’empire colonial : Le bâtiment des officiers de Quang-Tchéou-Wan

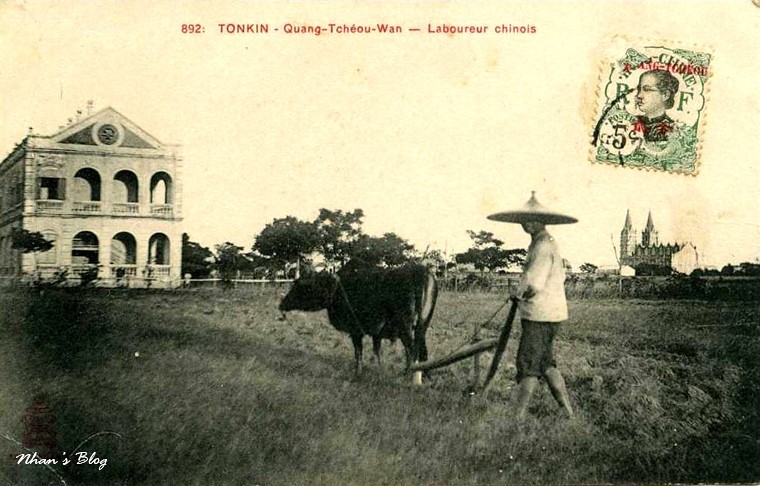

Différents croquis réalisés par l’artiste parviennent à faire preuve d’une production certaine pour la question de l’empire colonial. De même, des portraits de femmes ou d’hommes peuvent être mentionnés. Par ailleurs, l’œuvre la plus pertinente reste celle intitulée Tirailleurs annamites avec buffle, au pavillon des officiers de l'ex-territoire français de Quang-Tchéou-Wan, une huile sur papier, qui présente une datation circa 1914, et pour laquelle un travail d’identification et de remise en contexte pu là encore être réalisé.

L’iconographie présente au premier plan deux tirailleurs tonkinois ou annamites portant la tenue de campagne de l’armée coloniale, et accompagnés d’un buffle du Tonkin avec charrette. En arrière-plan, la présence d’une représentation architecturale est intéressante, car celle-ci peut être identifiée comme une habitation coloniale. En effet, il est possible de reconnaître l’architecture spécifique du pavillon des officiers de l'ex-territoire français de Quang-Tchéou-Wan, un territoire chinois rattaché administrativement à l'Indochine française, cédé par bail à la France de 1898 à 1945.

Le lieu représenté peut être considéré comme Fort-Bayard, qui était au début du XXème siècle le chef-lieu administratif du territoire de Kouang-Tchéou-Wan. Différentes cartes postales parviennent à montrer des éléments qui rappellent la représentation de Joseph-Antoine Canasi. C’est le cas de la Carte postale qui présente un laboureur chinois à « Quang Tchéou Wan », avec en arrière plan le même pavillon des officiers.

III. Processus créatif et techniques de prédilection de l’artiste

Le fonds artistique Joseph-Antoine Canasi souligne une importante diversité picturale au regard d’une part de la quantité considérable d’œuvres inventoriées, du fait de l’iconographie diversifiée mais aussi et surtout au regard de la pluralité de genres et de techniques employées.

A. Une pluralité de techniques employées

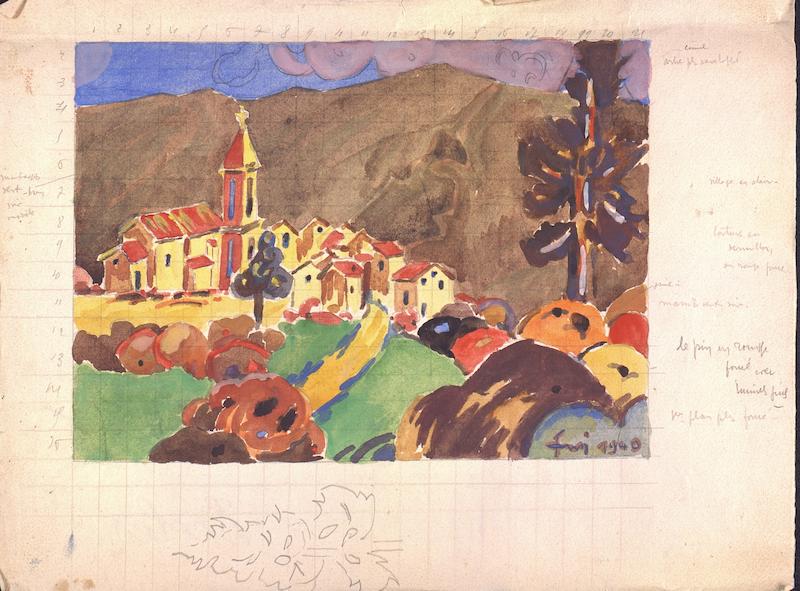

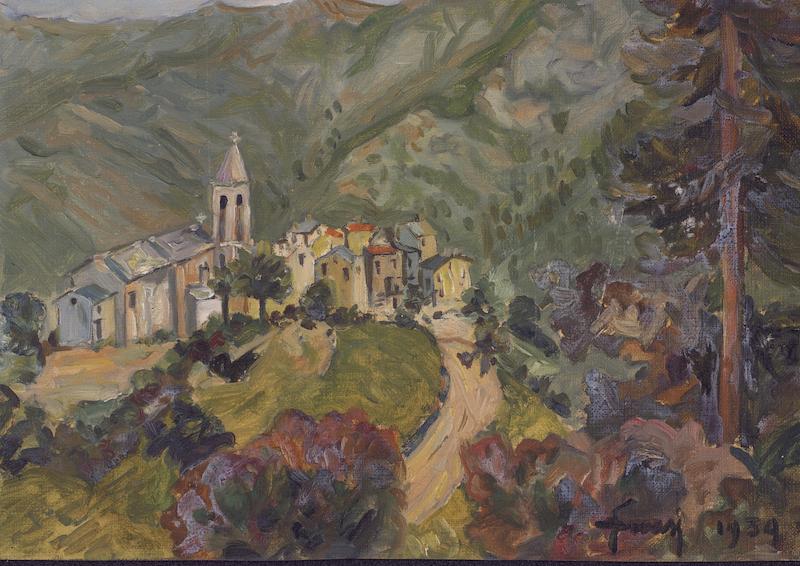

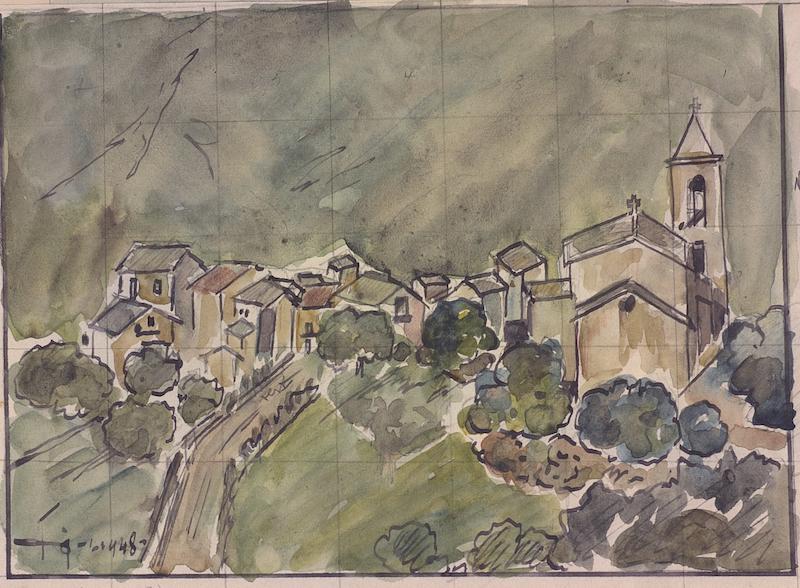

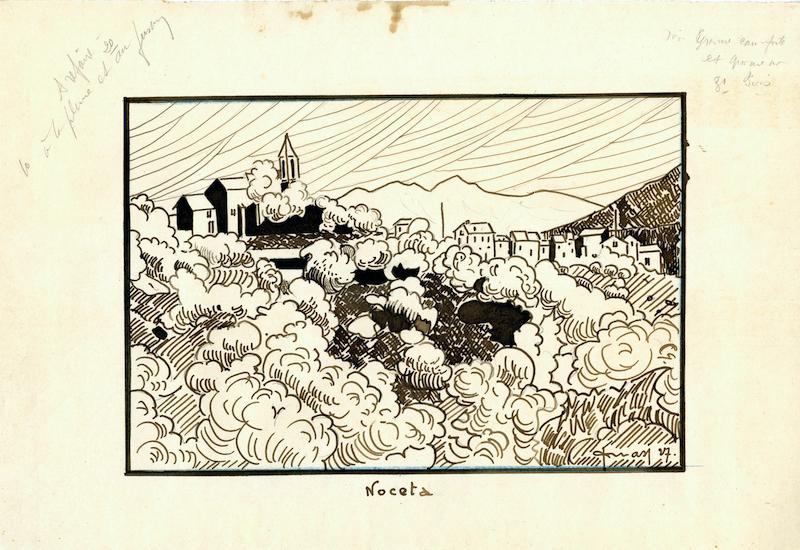

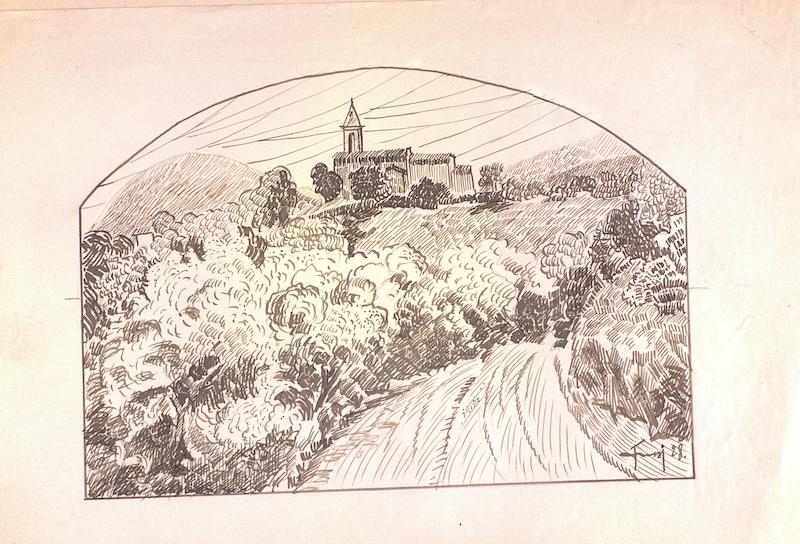

Au cours des différentes réalisations de l’artiste, il est possible de voir progressivement émerger une prépondérante inclinaison pour le croquis à la mine de plomb comme il est possible de citer Vieux moulin en ruines (4), et à l’encre sur papier avec des œuvres comme Vue générale du village de Noceta (11). De même, on retrouve plusieurs exemples de travail à l’huile sur papier comme Vue générale du village de Noceta (4).

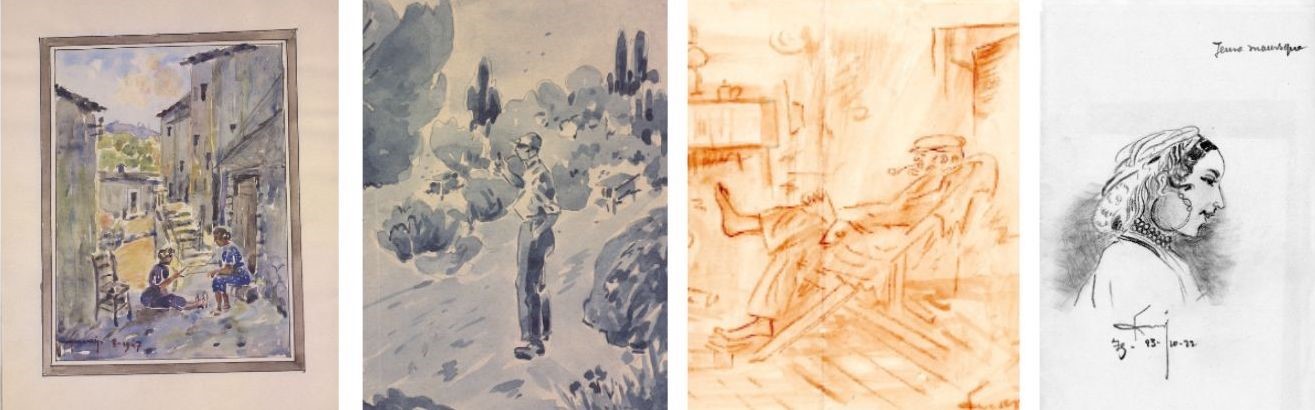

Par ailleurs, il est possible de considérer une volonté d’évolution et de découverte, qui correspond au caractère curieux de Joseph-Antoine Canasi. On retrouve dès lors au cœur de l’œuvre de l’artiste de nombreuses œuvres réalisées à l’aquarelle comme A l’ombre en 1947, voire au lavis d’aquarelle et mine de plomb sur papier comme Les Essaims (2). Il est également possible de retrouver, bien que cela soit plus rare, différentes œuvres au fusain sur papier, comme l’œuvre Jeune mauresque de 1922, de même qu’à la sanguine sur papier, avec Homme dans son intérieur de 1929.

B. Une pluralité de genres représentés

Cette partie ne concernera pas l’application de la hiérarchie des genres, comme il en ressort de la peinture académique du XVIIème siècle. En revanche, il sera question de développer la volonté de Joseph-Antoine Canasi d’aborder différentes thématiques picturales, qui peuvent être classées en fonction des différents genres. On retrouve en cela dans l’œuvre de Canasi une découverte de quatre des genres picturaux classiques :

● Le portrait, avec à la fois des représentations d’hommes ou de femmes, mais également des autoportraits comme Portrait de l’artiste par lui-même, réalisé à l’huile sur papier.

● La scène de genre, avec plusieurs œuvres représentant des scènes de vie dans des intérieurs villageois, comme Étude pour Les Marrons, ou encore des scènes agricoles comme Corse. La taille de la vigne.

● La peinture de paysages, avec différents types de représentations comme Forêt de Vizzavona (2) ou Vue du Monastère fortifié de l'abbaye de Lérins.

● La nature morte, avec différentes œuvres comme Une Friture de 1947.

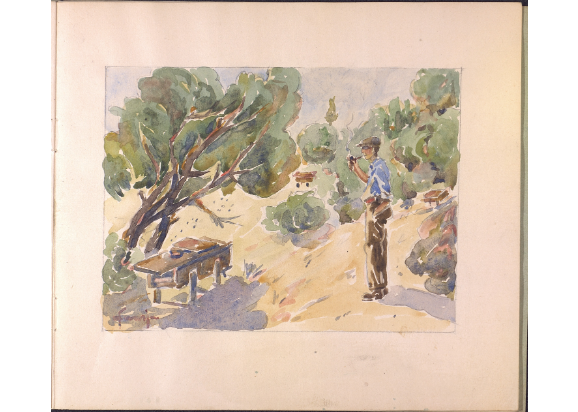

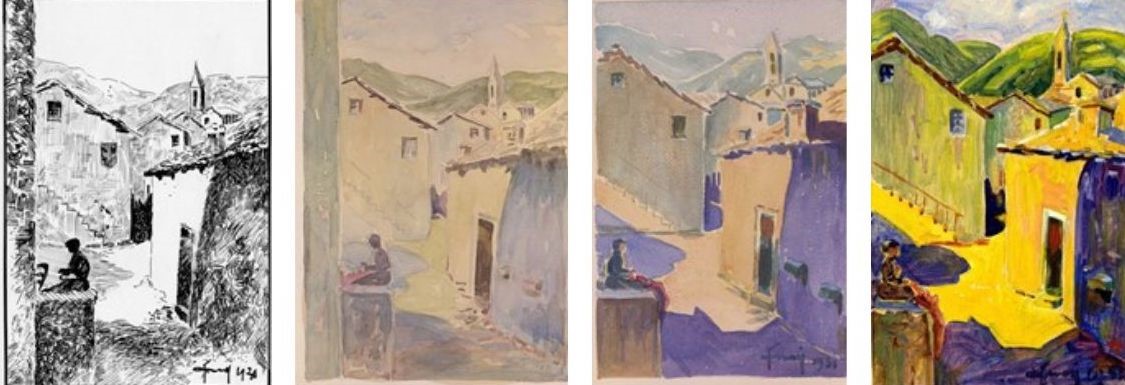

C. Identification des étapes du processus de création

L’importance du travail de Joseph-Antoine Canasi parvient également à s’exprimer lorsque l’on aborde la question du processus créatif de l’artiste. Le mode de réflexion, palpable de part les différentes étapes réalisées préalablement à l’œuvre finale, indiquent une connaissance picturale et technique certaine. Des connaissances relatives à la perspective, à l'approfondissement du travail des ombres de même que des couleurs est également perceptible.

Par ailleurs, ce fonds offre la possibilité de mettre en exergue la réflexion de l’artiste et les différentes étapes du processus de création et les évolutions et décisions artistiques choisies. On retrouve :

- Croquis ou études

- Dessins préparatoires

- Travail à l’aquarelle

- Oeuvre finalisée à l’huile sur papier

Il est en cela possible de considérer l’exemple de l’œuvre Vue du village de Nuceta et a piazza di u fornu, qui a pu bénéficier d’un travail réflexif particulier, au regard d’autres œuvres - du moins pour qui le processus de réflexion n’a pas pu être conservé. L’approfondissement du fonds artistique Joseph-Antoine Canasi a pu faire émerger un processus artistique en différentes étapes.

L’artiste semble privilégier un premier travail au croquis avec l’emploi de la mine de plomb et de l’encre sur papier, préalablement au travail de la couleur. Différents essais ont pu être par la suite réalisés à la mine de plomb et à l’aquarelle, préalablement à l’œuvre finale réalisée à l’huile sur papier.

D’autres œuvres parviennent à établir le mode de réflexion relatif au processus créatif de l’artiste, comme c’est le cas avec Vivario (2), réalisé à la mine de plomb, présentant une vue en contre plongée d’une partie du village de Vivario. On retrouve ici la présence de différentes indications nécessaires à la réalisation d’une possible œuvre finale, inscrites à la mine de plomb. La présence d’un quadrillage indique une volonté de reproduction future à l’échelle, ce qui souligne le caractère préparatoire de l'œuvre et la réflexion de l’artiste.

Parcours réalisé par Anne-Charlotte Leandri, Doctorante au laboratoire "Lieux, Identités, eSpaces, Activités" (UMR 6240 LISA)

Création numérique : Léa Nuvoli, Médiatrice culturelle M3C

Collection des acquarelles du fonds Joseph-Antoine Canasi

Découvrir d'autres parcours thématiques

-

Vous souhaitez poursuivre votre découverte des fonds documentaires numérisés de la M3C à travers d'autres itinéraires virtuels, et découvrir des parcours de vie, des moments singuliers, fameux ou méconnus de l'histoire de la Corse en résonance avec son héritage patrimonial ?

-

Joseph-Antoine Canasi, témoin et acteur de son temps (1880-1960)

-

Joseph-Antoine Canasi : un collectionneur passionné par la Corse (1880- 1960)

-

Étude iconologique, iconographique & plastique des édicules votifs dans les villes de Gênes & de Bastia à l’époque moderne & contemporaine