Enquêtes sur la situation des écoles primaires et enfantines corses au lendemain du vote des lois Ferry

Sommaire

Le XIXe siècle, synonyme d’investissement de la part des législateurs successifs à l’égard de l’instruction primaire – Guizot, Falloux, Ferry, pour ne citer que les principaux – a permis de créer une « École [qui] devint une affaire d’État » pour reprendre une partie du titre de l’ouvrage de Christian Nique. Malgré tout, la décennie 1880 offre toujours au regard une pluralité d’écoles primaires. Il nous a donc semblé pertinent d’étudier ce degré d’enseignement sur le territoire Corse afin de saisir le plus finement ses caractéristiques.

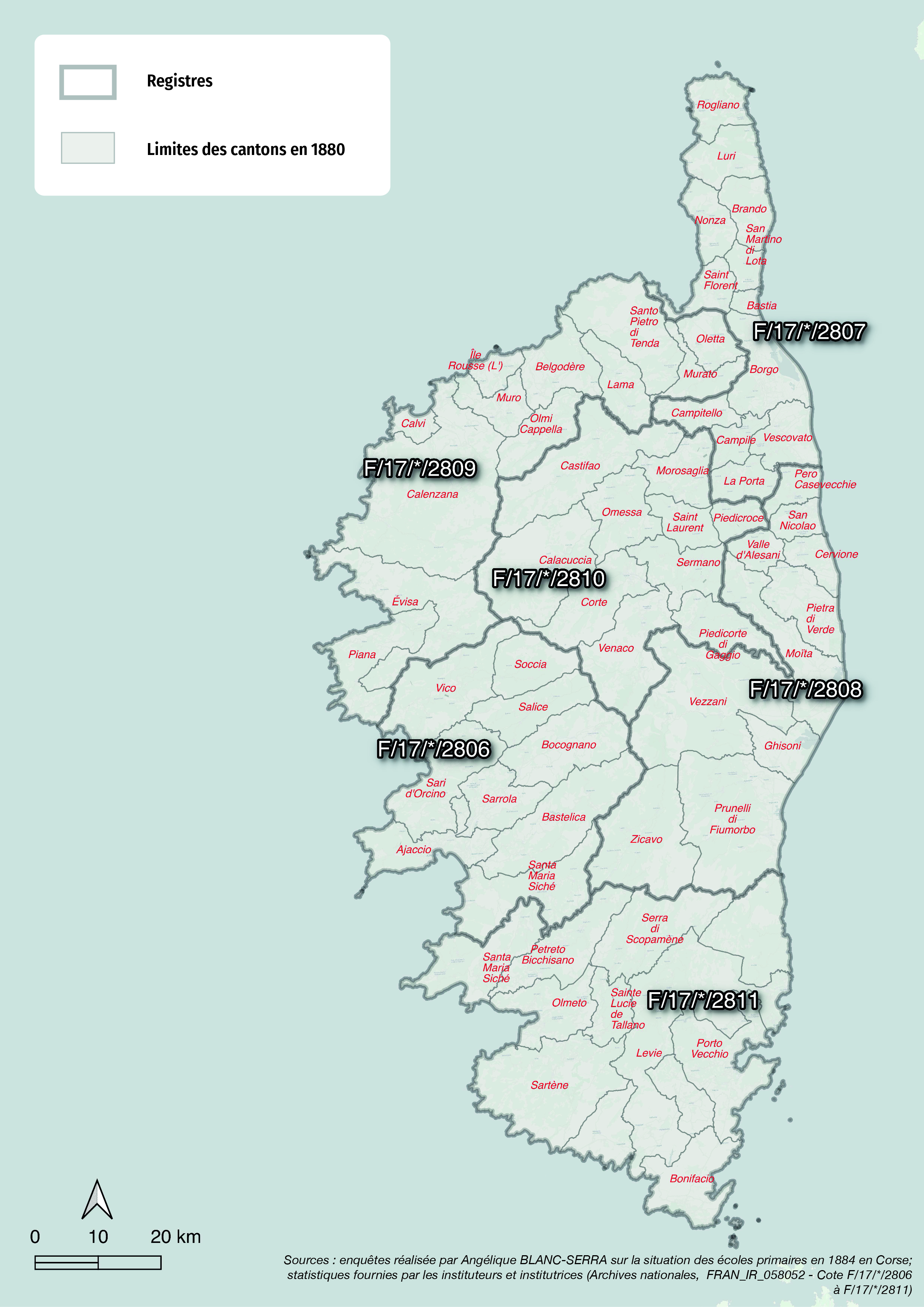

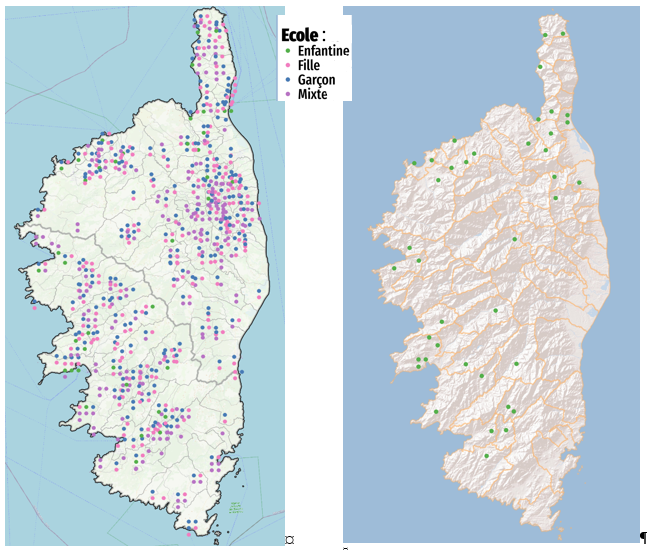

Pour mener à bien cette recherche, il importait de « cartographier » la situation des écoles primaires et enfantines de hameaux, villages, petites et grandes villes. Dans cette intention, les Enquêtes sur la situation des écoles primaires en 1884 : statistiques fournies par les instituteurs et institutrices (versées aux Archives nationales sous les cotes F/17/*/2806 à F/17/*/2811) ont été notre principale source. Composés de six registres – regroupant chacun plusieurs cantons (carte ci-dessous) – ils contiennent tous le même document imprimé de trois pages transmis à chaque école, complété par l’enseignant, et renvoyé aux autorités administratives. Tout résumer au sein de ce parcours thématique serait impossible au vu de la richesse du matériau traité ; le parti pris décidé a été de mettre la focale sur l’implantation des écoles sur le territoire Corse par profil d’école, d’observer les conditions matérielles de ces lieux d’enseignements, et enfin, d’étudier les élèves et leurs enseignants.

1 - Répartition des écoles sur le territoire Corse

L’obligation d’instruction induit pour les communes que chacune d’entre elle possède une école qui de facto sera publique dans la mesure où l’instruction dans des établissements privés ou à domicile ne représente qu’un petit pourcentage des élèves scolarisés. En cette fin de XIXe siècle, 366 communes composent la Corse ; or, grâce au dépouillement exhaustif des registres, un nombre plus important d’écoles apparait sur le territoire (743 en tout). Cette différence s’explique principalement de deux façons :

- Les communes dont la population est importante ont généralement deux, voire trois écoles : une pour les garçons, une pour les filles, et quelquefois, une pour les tout-petits.

- Les communes dont la superficie est importante ou comprenant plusieurs hameaux se répartissent alors les écoles, avec bien souvent, des écoles mixtes pour ces derniers (c’est-à-dire, regroupant les élèves garçons et filles dans une même classe).

L’ensemble des registres traités a permis de compiler les données et d’en extraire plusieurs cartes.

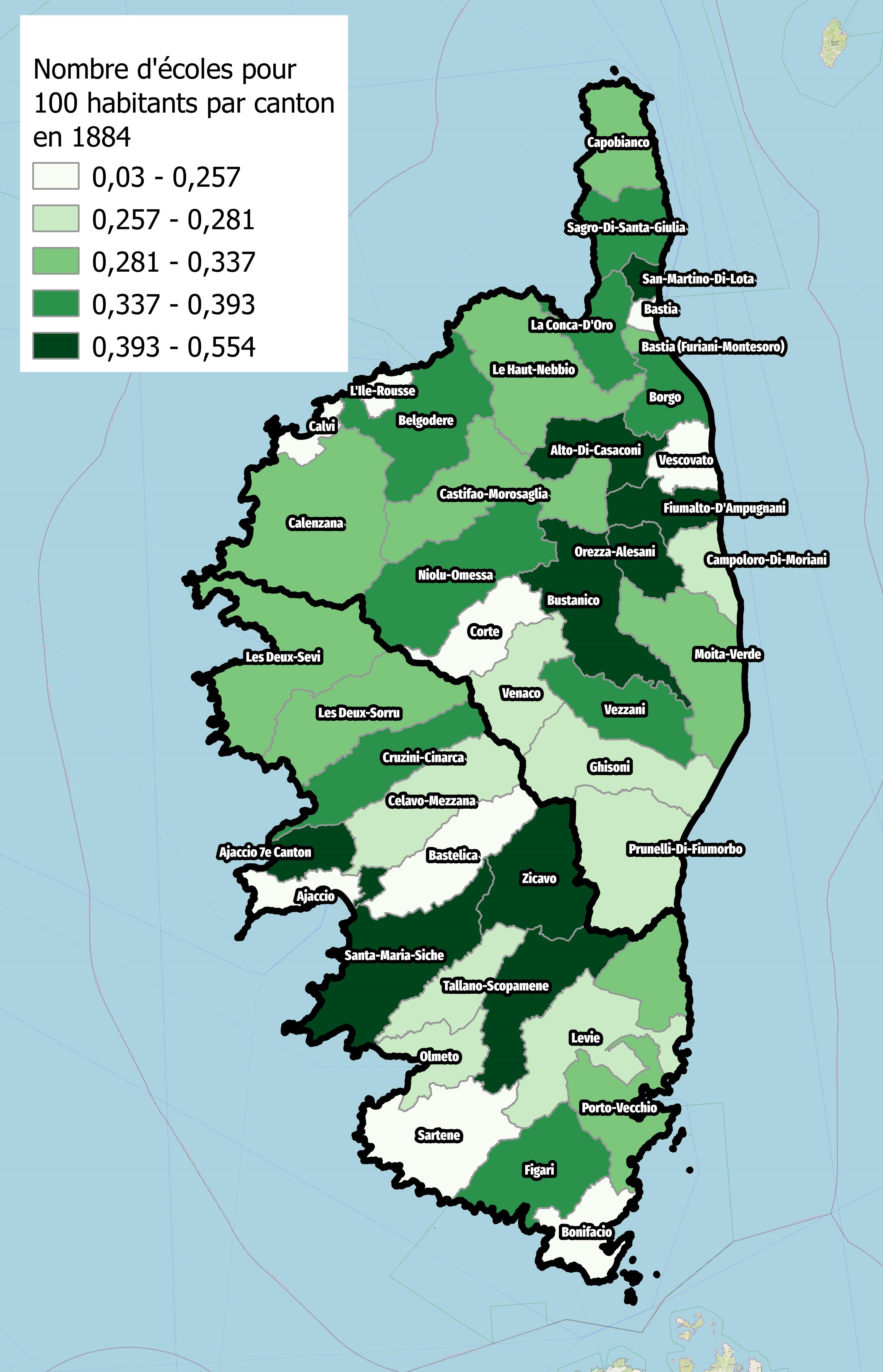

Grâce à cette première carte, on remarque une densité d’écoles différente selon les cantons. Globalement, le Nord de la Corse profite d’un réseau scolaire primaire plus important que dans le Sud. Dans le détail, sont davantage concernés le Nord-ouest, le Cap-Corse et la Castagniccia. Dans la partie sud de l’île, trois cantons se démarquent par rapport aux autres : Santa-Maria-Siché, Zicavo et Tallano-Scopamene. Parallèlement, des cantons possèdent une densité d’écoles très faible. Bonifacio, Sartène, Ajaccio à Bastelica, Corte, mais encore Calvi, Ile Rousse et Vescovato. Pour la majorité de ces cantons, cela s’explique par une présence forte d’écoles pour la ville du nom du canton, et peu d’écoles dans les villages alentours.

Si maintenant, notre regard se pose plus précisément sur l’implantation des écoles primaires par profil – c’est-à-dire, de garçons, de filles, mixtes – et les écoles enfantines, des similitudes mais aussi quelques différences s’observent :

Ces cartes marquent l’emplacement des différentes écoles, lesquelles sont au nombre de :

- 242 écoles primaires de garçons

- 239 écoles primaires de filles

- 222 écoles primaires mixtes

- 40 écoles enfantines, quelquefois dénommées maternelles.

Bien que les établissements primaires soient en nombre relativement semblable, leur répartition est quant à elle, bien différente (à l’instar de la précédente carte). Deux registres – intégrant les cantons du centre Corse et ceux du Sud-ouest et de l’extrême Sud-est – ont davantage développé des écoles mixtes que des écoles de garçons ou de filles (un tiers de plus). Un troisième registre regroupe la proportion plus forte de chaque type d’école, y compris pour les écoles enfantines (151 écoles pour le Cap-Corse jusqu’au sud de Bastia).

Les écoles enfantines – sur la carte de droite – sont d’ailleurs inégalement réparties sur le territoire. Principalement présentes dans les chefs-lieux de cantons, leur implantation est plus prononcée dans le Sud-ouest et le Nord de l’île. Ainsi, toute la bande de terre orientale de Cervione jusqu’à l’extrême-sud en est dépourvue. Les enfants en dessous de six ans sont alors accueillis dans les classes primaires, comme nous le verrons dans la troisième partie.

Pour saisir plus finement les situations propres à chaque canton, il conviendrait de se tourner à la fois vers la topographie de chaque commune, mais aussi connaitre les intentions des municipalités car celles-ci ont une incidence forte sur le développement et la pérennité de l’instruction.

2 - Situation matérielle des écoles

Au cours de l’année 1880, le Conseil supérieur de l’Instruction publique promulgue par Arrêté ministériel (17 juin) le « Règlement pour la construction et l’ameublement des maisons d’école. » Celui-ci a pour but de « servir de guide aux municipalités, aux préfets et aux inspecteurs, qui ne pourront plus proposer ou approuver des plans [d’école] mal étudiés ». Le règlement, d’une vingtaine de pages, détaille en quatre chapitres les conditions générales de construction, les dispositions pour la salle de classe et les aménagements extérieurs, les services annexes et enfin le mobilier. Considérant que ces établissements scolaires doivent être la norme, l’enquête de 1884 transmise aux enseignants quatre ans plus tard présente de fortes similitudes avec les thématiques abordées : dimensions, mobilier, conditions d’accueil et d’hygiène notamment.

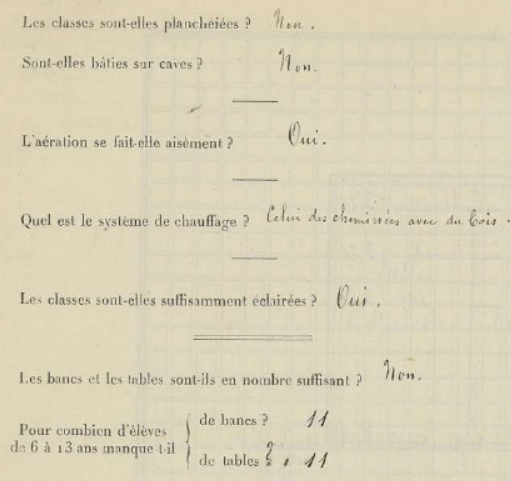

L’extrait ci-contre de l’enquête met bien en évidence ces points. Aux deux premières questions posées, les réponses varient peu. Soit les classes sont planchéiées (dans la majorité des cas), soit elles sont pavées ou carrelées. À la seconde question, lorsque les répondants indiquent que les classes ne sont pas bâties sur cave, c’est qu’elles sont situées au 1er ou au 2nd étage.

De ces multiples questions, notre réflexion s’est plus particulièrement intéressée à la superficie des salles de classes et à la question de l’hygiène. Bien que présentes et en nombre sur le territoire, l’implantation d’une école n’est en soit, pas ou peu significative dans la mesure où il peut s’agir tout à la fois d’un « taudis » ou d’un « palais » scolaire.

2a - Les salles de classes

Rares sont en 1884 les communes à avoir souscrit un emprunt afin de construire le bâtiment scolaire typique de la IIIe République. Bien que « le maire [soit] tout disposé en faveur de l’instruction » (AN F/17/*/2811, p. 25), la dépense est trop importante, surtout pour les petites localités. Citons à titre d’exemple la note de l’instituteur de l’école mixte de Bilia : « La commune désirerait bien faire une maison d’école mais elle n’a pas de fonds » (AN F/17/*/2811, p. 21).

Parallèlement, il y a aussi, encore trop souvent, des localités pour lesquelles l’instruction n’est pas une dépense essentielle. Ces deux aspects associés – coût de la dépense et investissement de la municipalité – ont une incidence sur le choix des locaux. Généralement, le choix se porte sur un bâtiment communal inutilisé ou une location auprès d’un propriétaire local. Il en résulte des salles de classes mal installées et aux dimensions inadéquates.

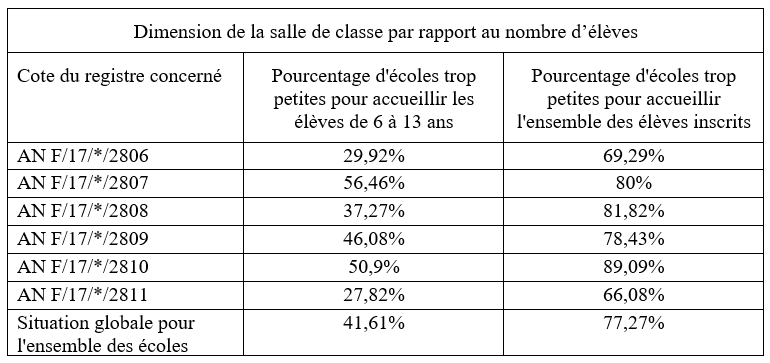

Après avoir demandé d’inscrire dans l’imprimé de l’enquête les dimensions de la salle de classe (largeur, longueur, hauteur), suivent deux questions : « À raison d’un mètre carré par élève, combien d’élèves peuvent-ils tenir dans l’école ? » et « Combien manque-t-il de places pour les élèves de 6 à 13 ans, défalcation faite des autres ? ». Grâce aux réponses des institutrices et instituteurs, nous avons une idée assez précise de l’adéquation (ou non) entre les dimensions de la salle de classe et le nombre d’élèves accueillis dans le tableau ci-dessous :

Si nous nous en référons uniquement aux élèves concernés par l’obligation d’instruction – soit les enfants de 6 à 13 ans – quatre écoles corses sur dix sont trop petites pour contenir leurs élèves. Des écarts apparaissent néanmoins entre le Sud de la Corse avec moins d’un tiers des locaux concernés et le Cap-Corse jusqu’à Bastia où plus d’un bâtiment scolaire sur deux est trop petit. Si l’on ajoute maintenant les enfants non concernés par l’obligation, ayant donc moins de six ans ou plus de treize ans, la situation est toute autre. Dans ce cas de figure, seul un quart des écoles a une superficie adéquate. De nombreux enseignants mentionnent d’ailleurs que les locaux sont exigus et qu’ils ne peuvent recevoir l’ensemble de leurs élèves.

À cette situation déjà complexe s’ajoute un mobilier incomplet ou en mauvais état. En effet, quel que soit le registre consulté, plus d’un instituteur sur deux se plaint, et ce, uniquement pour les enfants d’âge scolaire. Cette proportion déjà inquiétante augmenterait sans nul doute si on y ajoutait le reste des élèves.

2b - La question de l’hygiène dans les écoles

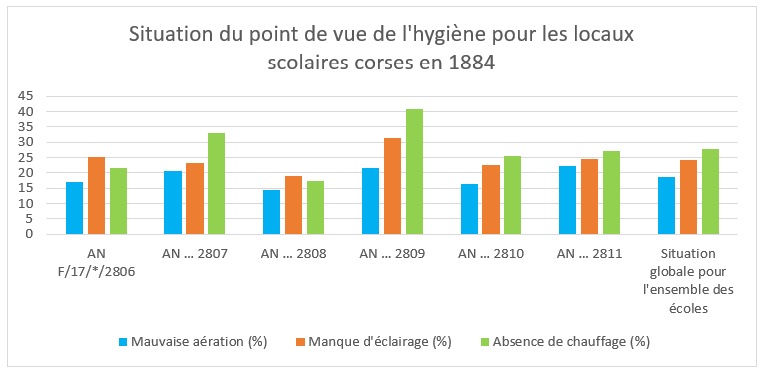

À l’instar des éléments déjà mentionnés et précisés ci-avant sur l’état des locaux et du mobilier, on ne peut que présumer de celles rencontrées dans l’enquête concernant l’aération, de l’éclairage et du chauffage.

Bien que les questions posées méritent des réponses de type « oui / non », certains enseignants indiquent par quelques mots leur pensée quant à la situation. Dans ce cas-là, les réponses assorties de termes négatifs sont intégrées à « mauvaise aération » et à « manque d’éclairage ». Concernant l’aération, entre une classe sur sept et une classe sur cinq est concernée ; les raisons invoquées sont principalement liées aux ouvertures – absentes, insuffisantes – ou à l’agencement de la salle de classe, qui donne par exemple sur une ruelle étroite ou au contraire, qui se retrouve en plein vent si la fenêtre est ouverte. Le manque d’éclairage est davantage mis en avant, et régulièrement, provient de l’insuffisance des ouvertures. Des instituteurs se plaignent par exemple que l’école ne possède comme seule source de lumière, une fenêtre ; ce qui rend délicats les exercices d’écriture, principalement pendant les mois d’hiver.

S’agissant du système de chauffage, les classes sont équipées de cheminées, voire de poêles, alimentés par les élèves qui ramènent du bois. Comme nous pouvons le constater, le pourcentage d’écoles non pourvues de chauffage est assez important. Néanmoins, il convient de nuancer les résultats dans la mesure où de nombreux enseignants indiquent que la douceur de l’hiver rend inutile la présence d’un système de chauffage, principalement dans la région bastiaise (registre 2807) et en Balagne (registre 2809). Néanmoins, au vu des résultats, et malgré la rareté des commentaires sur la froideur des salles de classe, la question peut légitimement se poser car si l’on soustrait ces deux registres, près d’une classe sur quatre est concernée par l’absence de chauffage.

Comme nous venons de l’observer, la situation matérielle des écoles est loin d’être parfaite. Nombreuses sont les écoles sous-dimensionnées et sous-équipées, et dont les locaux sont vétustes. Pourtant, ces mêmes classes ont le mérite d’être présentes, permettant aux élèves d’être scolarisés. Il reste maintenant à connaître le profil de ces derniers.

3 - Les élèves

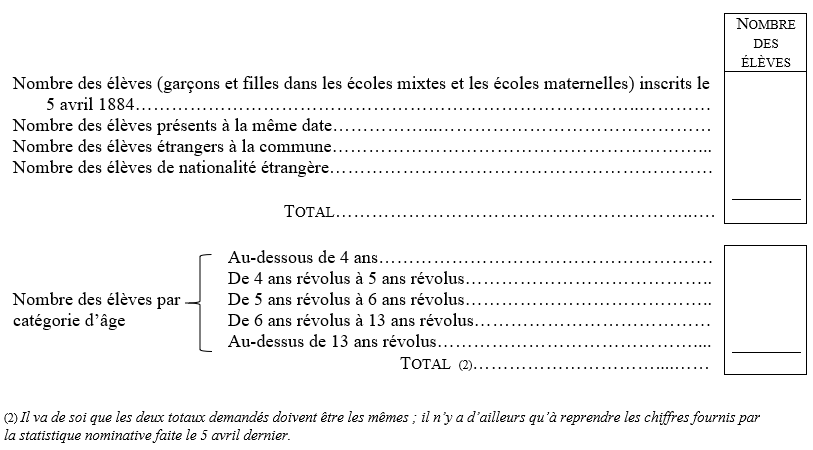

Outre des renseignements sur l’état matériel de l’école, cette enquête à l’intérêt également de donner un aperçu du nombre d’enfants inscrits à l’école. Sur la première page de celle-ci, deux séries d’informations sont imprimées et reproduites à l’identique ci-dessous :

Le Ministère, à l’origine de cette enquête, considère comme un allant de soi le fait que les deux totaux doivent être identiques et s’appuyer sur la statistique nominative du 05 avril si l’on s’en réfère à l’appel de note. Or, à la lecture des réponses, on constate rapidement que les instituteurs ont complété différemment les données. Soit,

- Les deux totaux correspondent aux attendus souhaités,

- Les totaux correspondent, mais au nombre d’élèves présents le jour du remplissage de l’enquête, c’est-à-dire se réfèrent à la ligne « Nombre des élèves présents à la même date ».

- Les deux totaux sont différents car ils s’appuient sur des temporalités différentes : l’une sur la statistique du 05 avril, l’autre sur le jour où l’enseignant a complété le document.

Ces éléments pris en compte, les données extraites de l’ensemble des registres nous permettent d’obtenir seulement une évaluation pour la fréquentation scolaire mais une tendance quant à la répartition des élèves présents à l’école par tranche d’âge.

3a - La fréquentation scolaire

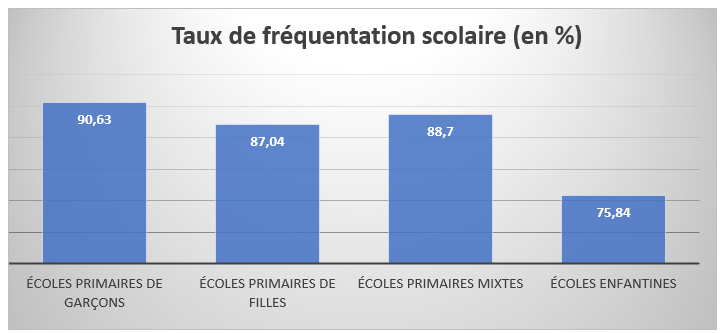

Croire que l’instruction obligatoire voulue par Jules Ferry et sa loi (1882) a été appliquée partout et pour tous les élèves serait erronée. Les modalités de la loi, comme le soulignent très justement Christian Nique et Claude Lelièvre, « ne sont pas très contraignantes : la durée de scolarisation peut être raccourcie en cas de succès précoce au certificat d’études, des dispenses importantes peuvent être accordées, les sanctions encourues en cas de manquement sont faibles et sont décidées par une commission qui a tendance à les adoucir » (La République n’éduquera plus, 1993, p.17). Dans ces conditions, et tout en gardant à l’esprit que l’obligation scolaire est synonyme d’inscription mais non de fréquentation, nous sommes en droit de nous interroger sur la fréquentation scolaire en Corse, dans la mesure où les écoles sont très majoritairement implantées dans des zones rurales, voire, dans des espaces contraints.

Les résultats obtenus témoignent d’un intérêt certain envers la sphère scolaire dans son ensemble. Les différentes écoles primaires ont des taux de fréquentation proches et oscillent entre 87 et 90%. Taux quelque peu en-dessous des données relevées par Antoine Prost pour les taux de scolarisation – garçons et filles de 6 à 13 ans – pour ce même territoire, mais qui restent relativement proches : plus de 95 % (Histoire de l’enseignement en France, 1983 [1968], p. 107). S’agissant des écoles enfantines, ce résultat souligne un plus fort taux d’absentéisme. Le fait qu’il s’agisse d’une structure davantage tournée vers de l’éveil et de l’encadrement plutôt que vers l’acquisition de connaissances, peut sans doute expliquer ce fait.

Ces taux de fréquentation scolaire, assez élevés dans l’ensemble, ne sont pas synonymes d’assiduité scolaire. En effet, grâce aux données chiffrées de l’enquête, nous possédons un « instantané » de la fréquentation scolaire, qui diffère également entre la période hivernale et estivale. Pour connaître l’assiduité des élèves – soit leur temps de présence à l’école au cours de l’année – il importe de consulter les registres de présence remplis par les enseignants.

3b - Répartition des élèves par âge

L’obligation d’instruction voulue par la loi Ferry concerne les élèves âgés de 6 à 13 ans. Or, selon que l’on réside en ville ou à la campagne, que la mère soit employée à l’extérieur du domicile, ou encore que la fratrie soit nombreuse ou aide leurs parents, les enfants vont être sur les bancs d’école à des âges différents. Régulièrement avant l’âge de 6 ans pour décharger la mère de famille, plus rarement après l’âge de 13 ans.

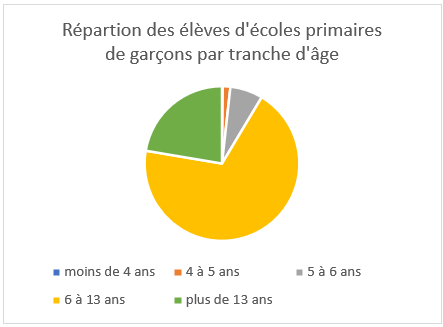

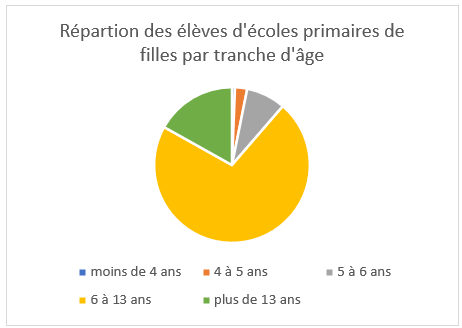

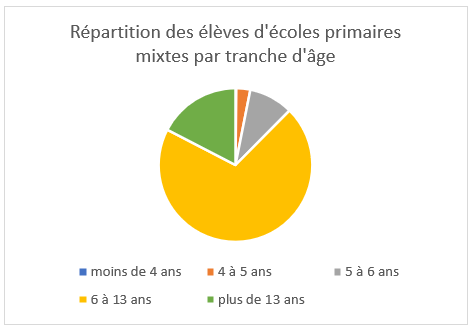

Sur les graphiques ci-dessus, présentés par type d’école, une similarité entre les résultats s’observe. Ceux-ci oscillent entre :

- 0 et 1% d’élèves de moins de 4 ans

- 2 et 3% d’élèves âgés de 4 à 5 ans

- 7 à 9% d’élèves âgés de 5 à 6 ans

- 69 à 72% d’élèves âgés de 6 à 13 ans

- 17 à 22% d’élèves de plus de 13 ans

À noter que les élèves de plus de treize ans représentent près d’un élève sur cinq assis sur les bancs de l’école. Fait surprenant dans la mesure où ils ne sont plus concernés par l’obligation d’instruction ; néanmoins, nous pouvons aisément imaginer que leur assiduité doit être toute autre. Situation qui se rapproche des écoles haut-alpines où les élèves étaient présents en classe pendant les mois d’hiver jusqu’à un âge très avancé (Blanc-Serra, « Comprendre l’alphabétisation en territoire haut-alpin… », 2025). A contrario, les élèves de moins de 5 ans sont rares, puis leur présence augmente entre 5 et 6 ans.

L’examen de ces données conforte l’idée que la scolarisation ne débute pas seulement vers 6 ou 7 ans pour se terminer à 12 ans avec la première communion (Antoine Prost, op. cit., p. 101). Les us et coutumes de villages, vallées, territoires, témoignent d’un rapport et d’un intérêt différent à l’instruction.

4 - Les enseignants

Concernant les institutrices et les instituteurs en poste, peu d’éléments transparaissent au travers de l’enquête. Hormis la mention de leur nom de famille, il faut porter son regard sur les questions ayant trait à leur logement (Nombre de pièces ? Indemnité de logement ? Logement partagé avec l’adjoint ? Présence d’un jardin ?) ou sur les observations en fin d’enquête pour obtenir quelques résultats sur la vie matérielle de ces enseignants

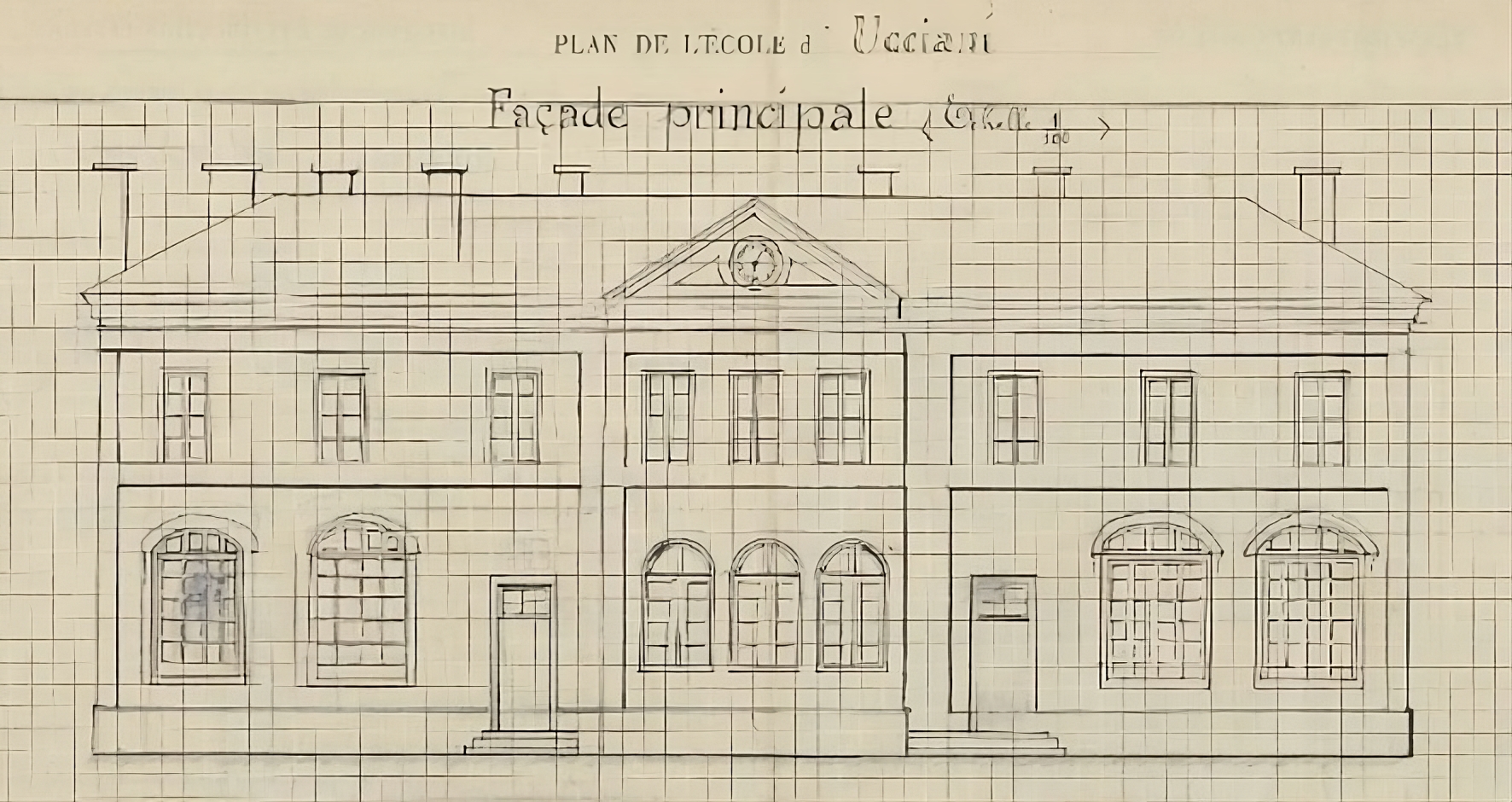

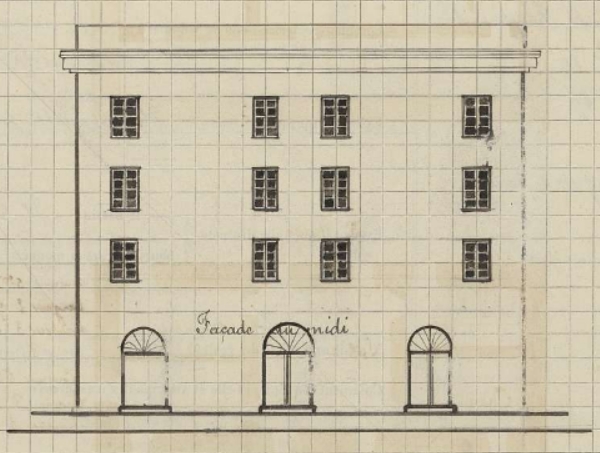

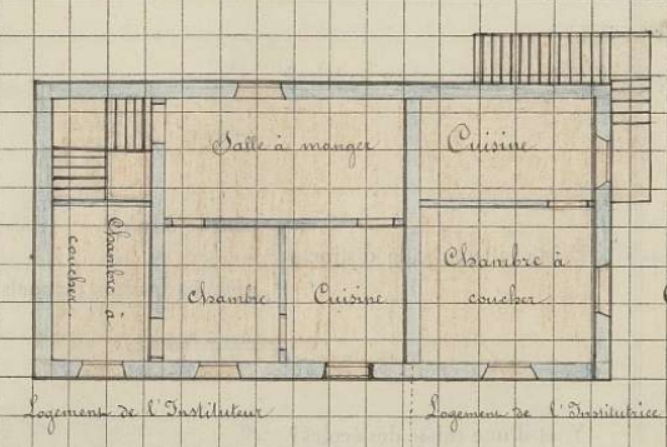

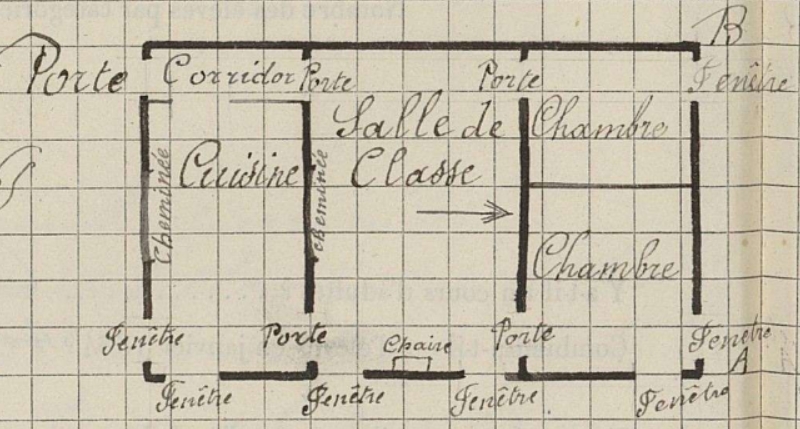

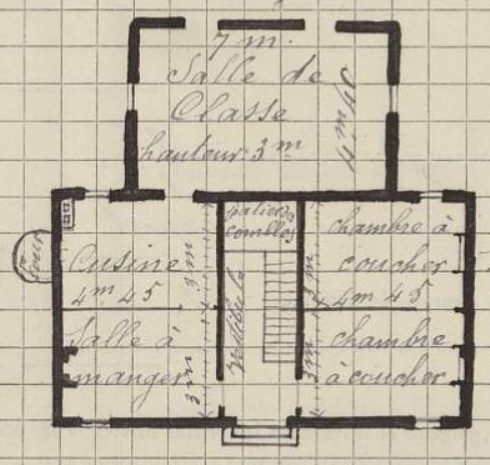

Les logements comprennent généralement trois pièces, bien qu’ils puissent varier de deux à cinq pièces selon la localité qui les accueille. Sur l’exemple ci-contre, l’instituteur et l’institutrice possèdent un logement aux proportions différentes : l’instituteur peut recevoir du monde s’il le souhaite grâce à sa salle à manger. Situation quelque peu différente pour l’institutrice qui doit se contenter de son deux pièces (cuisine et chambre). Cette situation d’un logement plus confortable pour l’enseignant masculin se retrouve régulièrement dans les registres. Néanmoins, leur condition de vie matérielle sont confortables au regard des deux plans ci-après.

Sur le plan de gauche, le logement et l’école se partage le même étage, alors que sur le plan de droite, il faut également traverser une partie du logement pour accéder à la salle de classe !

Ces conditions d’existence conviennent surtout aux enseignants célibataires ; pour les familles, la situation devient plus complexe, principalement lorsque les élèves sont obligés de traverser une partie du logement. Une ou deux pièces peuvent par ailleurs être conservées par le propriétaire dans le bâtiment loué pour y installer l’école et le logement.

Non présent sur ces plans, et pour un tiers d’entre eux, les enseignants adjoints partagent le logement de l’enseignant titulaire. Situation complexe où l’agencement des pièces ou l’absence d’intimité sont souvent mises en avant. La note de l’instituteur titulaire de l’école de Luri (Piazza) en est le parfait exemple : « Le logement n’offre aucune commodité. Pour aller dans la cuisine, l’instituteur est obligé de passer par la salle à manger. L’instituteur adjoint traverse également sa chambre à coucher pour se rendre dans sa cuisine. Les latrines ont été mal construites ». (AN F/17/*/2807, p. 116). Pourtant, le bâtiment dont il est question ici peut être considéré en bon état, d’extérieur agréable et possédant de belles classes ! On peut alors aisément imaginer la situation matérielle des autres institutrices et instituteurs lorsque le bâtiment est vétuste.

De par leur grande richesse, les Enquêtes sur la situation des écoles primaires en 1884 : statistiques fournies par les instituteurs et institutrices, offrent au lecteur un instantané de la vie scolaire de son hameau, de son village, de sa ville en 1884. Au-delà de ce rapport presque nostalgique, dépouiller puis analyser ce matériau brut a été synonyme de mise en exergue du maillage scolaire sur l’ensemble du territoire Corse, mais aussi par secteur grâce à une approche par registre. Nous avons ainsi pu observer l’implantation des différentes écoles primaire et enfantines, leurs situations matérielles, sans oublier les conditions dans lesquelles évoluent les acteurs premiers de ces écoles, à savoir les élèves et leurs enseignants.

Cette recherche permet de confirmer – s’il en est encore besoin – que la construction du réseau éducatif Corse avait déjà débuté avant la promulgation des lois Ferry, mais s’est finalisée bien après 1884, date de l’enquête.

Parcours réalisé par Angélique Blanc-Serra, Post-doctorante au laboratoire "Lieux, Identités, eSpaces, Activités" (UMR 6240 LISA)

Création numérique : Léa Nuvoli, Médiatrice culturelle M3C

Découvrir d'autres parcours thématiques

-

Vous souhaitez poursuivre votre découverte des fonds documentaires numérisés de la M3C à travers d'autres itinéraires virtuels, et découvrir des parcours de vie, des moments singuliers, fameux ou méconnus de l'histoire de la Corse en résonance avec son héritage patrimonial ?

-

La mémoire des instituteurs corses du milieu du XXe siècle (décennies 1940-1960)

-

La Corse des voyageurs. Impressions et récits XVIIIe - XXe siècles