La défense de la liberté des Corses de Jean-Jacques Rousseau

Kévin Petroni – PETRONI_K@univ-corse.fr

Post-doctorant – UMR LISA, Université de Corse

Chercheur invité au Centre d’histoire de Sciences Po Paris

Résumé

De ses écrits de jeunesse aux Confessions, Jean-Jacques Rousseau a toujours prêté un intérêt à la situation des Corses au XVIIIe siècle. D’abord soutien d’une intervention française dans le conflit qui oppose l’île à la Sérénissime République de Gênes, le philosophe incite dans le Contrat social et dans le Projet de Constitution de la Corse à l’établissement d’une législation permettant aux Corses de conserver leur liberté. Si le projet est resté à l’état d’ébauche, l’intérêt de Rousseau pour l’île a nourri la curiosité des Lumières pour la cause paoliste et a aussi servi, après la mort de Rousseau, à la constitution du mythe napoléonien.

Mots-clés : Rousseau ; Paoli ; Boswell ; Corse ; Napoléon ; Lumières

Rédigé en 1764, publié pour la première fois en 1861[1], Le Projet de constitution pour la Corse de Jean-Jacques Rousseau résulte de la correspondance entre le commandant Mathieu Buttafoco, proche de Paoli et capitaine au Régiment Royal Corse. Cet échange tirait son origine de l’éloge des Corses publié par le philosophe dans son Contrat social en 1762. Ce dernier texte marquait une évolution notable entre les écrits de jeunesse de Rousseau, prônant l’intervention française dans l’île afin de s’opposer à Gênes, et ceux du Rousseau législateur contribuant à la défense de l’indépendance de l’île. Jamais publié du vivant de l’auteur, l’affaire corse avait été évoquée par Rousseau dans ses Confessions[2]. Désireux de proposer aux insulaires un plan par lequel ils seraient amenés à conserver leur liberté et à la pérenniser, le Projet de Constitution prône un régime démocratique et républicain. Il repose sur l’autarcie, le développement de l’agriculture et le principe d’égalité. L’autarcie répond à l’exigence de combattre les puissances étrangères qui ont entretenu l’île dans la misère, dans l’ignorance et dans la violence. L’auteur songe tout particulièrement à l’oppression génoise qui a entraîné la révolution des Corses en 1729, puis l’élection de Pascal Paoli à la tête de la Nation en 1755 et la formation d’un État indépendant et moderne, à la fois laboratoire et utopie des Lumières. Le développement de l’agriculture est conçu dans une même perspective démocratique afin de permettre l’autonomie alimentaire du pays, de favoriser une répartition égalitaire entre les citoyens et de favoriser l’esprit patriotique. Enfin, le principe d’égalité se trouve au centre de l’approche politique soutenue par Rousseau. Prônant un régime politique mixte, le philosophe invite les citoyens les plus méritants à pouvoir prétendre aux responsabilités sans autre critère de discrimination que la compétence. Il invite également les Corses à refuser le rétablissement de la noblesse. Enfin, il dénonce la corruption des villes et incite les Corses à ne pas se doter d’une capitale, ce qui entraînerait une inégalité de répartition territoriale. Représentant bien plus l’ébauche d’un projet politique pour l’île qu’un réel plan de réforme institutionnelle, le Projet de Rousseau a néanmoins eu le mérite de participer à la publicité du combat des insulaires pour leur liberté. Il a joué un rôle notable dans l’intérêt des écrivains britanniques pour la Corse, en particulier grâce à l’action de James Boswell, dont l’ouvrage An account of Corsica, publié en plein affrontement entre les troupes de Louis XV et celles de Paoli, a contribué au salut du patriotisme insulaire en Europe. Aussi le texte de Rousseau participa-t-il de la propagande napoléonienne. L’avertissement du philosophe dans Le Contrat social fut utilisé pour annoncer au monde le grand bouleversement que l’arrivée au pouvoir du « Corse » Bonaparte entraînerait dans l’Europe des cours européennes. C’est pourquoi il nous semblait important de nous demander : comment le Projet de constitution de la Corse rédigé par Jean-Jacques Rousseau permet-il de valoriser le combat des Corses pour la liberté ? Après avoir évoqué l’intérêt de Rousseau pour la Corse dès ses premiers textes, nous analyserons le Projet de constitution et sa postérité jusqu’à l’émergence de Napoléon Bonaparte.

Une connaissance de la Corse

Avant de correspondre avec Mathieu Buttafoco, Jean-Jacques Rousseau a déjà écrit sur la situation de la Corse. La critique retient particulièrement le rôle notable de Rousseau dans le changement de perspective des Lumières quant à la représentation de l’île[3].

Rousseau, défenseur de l’intervention française

Dans ses écrits de jeunesse, Jean-Jacques Rousseau évoque la Corse comme une terre sauvage que la France aurait la mission de pacifier et de civiliser. Conséquence de l’éducation reçue au XVIIIe siècle, la Corse est représentée généralement comme une région reculée soumise à la violence et au brigandage[4]. Il est intéressant de noter combien la position de Rousseau cherche dès le début à défendre la liberté corse contre l’arbitraire. En 1740, il publie la Découverte du Nouveau Monde dans lequel Minerve et le Destin dialoguent. Il défend alors l’action civilisatrice de la France dans l’île :

Goute en paix les faveurs que le Ciel te prepare

Ton sort est remis en ses mains.

S'il reste en tes climats quelque peuple barbare

Elle ira le dompter, et par un soin plus rare

Porter ses douces mœurs dans leurs cœurs inhumains[5].

Rousseau conçoit l’idée d’une pacification possible de l’île par le biais de l’intervention française. Cette considération pouvait trouver une concrétisation lors de la mission de « pacification » menée par le marquis de Cursay en 1748, notamment à travers la réouverture de l’Accademia dei Vagabondi contre la volonté génoise. Désireux de participer au concours organisé par la société savante, Rousseau avait alors loué l’action du marquis qui faisait « fleurir les lettres » dans une « île encore fumante des ravages de la foudre [6]». La démarche de pacification de l’île était explicitement soutenue par le philosophe. Après que le marquis de Cursay a été exfiltré par Gênes, Rousseau écrit dans la préface de Narcisse en 1753 une critique contre « la République de Gênes, cherchant à subjuguer plus aisément les Corses, [qui n’a] pas trouvé de moyen plus sûr que d’établir une académie [7]». Il souligne un peu plus sa dénonciation de Gênes, d’autant plus que son Discours sur la vertu publié en 1750 avait soutenu les Corses, « peuple vaillant et infortuné [8]» confronté à la tyrannie.

Jean-Michel Moreau, Jean-Jacques Rousseau herborisant à Ermenonville en juin 1778, vers 1778, estampe, Paris, Musée Carnavalet.

Une croyance partagée

À l’époque, Rousseau n’est pas le seul philosophe à espérer une intervention française. L’auteur s’inscrit dans une perspective de dénonciation de l’arbitraire génois partagée au sein des Lumières corses et françaises. Pour les Corses, la France pouvait leur permettre d’échapper au joug de Gênes. En imaginant devenir sujets du Roi, ils espèrent principalement obtenir le soutien et l’appui d’une grande puissance capable de jouer le rôle d’intermédiaire ou celui de protecteur. Dans sa Lettre, le chanoine Orticoni se réjouissait d’avoir obtenu du Royaume confirmation que le Roi serait médiateur à défaut de pouvoir conférer aux Corses le statut de sujet demandé :

Lorsqu’il [le cardinal de Polignac] me donna la réponse après l’avoir reçue de sa cour, il me dit que, pour le moment, la France n’avait pas suffisamment d’honnête raison de reprendre notre domaine éminent, mais qu’assurément le roi se ferait le médiateur, le garant et le protecteur de la Corse auprès de Gênes, au cas où l’Infant ne deviendrait pas seigneur de ce Royaume, comme on l’espérait…[9]

Dans le Disinganno, le chanoine Natali invite lui aussi à l’intervention du Roi de France contre Gênes au point que Jean-Marie Arrighi estime, dans son introduction au texte, que « […] le Disinganno, en même temps qu'il donne le coup d'envoi de la révolution de Corse, est l'acte de naissance idéologique de ce Parti Français qui la portera au tombeau en 1769 »[10]. Dans La Giustificazione, Salvini en appelle lui aussi au « Très Estimable Roi de France » pour obtenir la protection de la France contre Gênes et mettre un terme au conflit :

Les Corses qui n’ont jamais et ne pourront jamais croire que la France veuille les abandonner à un ennemi implacable, les Corses qui sont tous disposés à la servir voulurent lui montrer une fois encore combien ils avaient confiance en la protection du roi et dans les bons offices de son ministre[11].

L’intervention française est surtout perçue comme l’espoir de rompre avec Gênes. La France est représentée comme un arbitre susceptible d’assurer aux Corses une meilleure condition. Toutefois, ces positions sont à concevoir dans la période où Choiseul n’a pas encore imaginé la conquête de l’île.

Les écrits de jeunesse de Rousseau restituent l’état d’esprit d’une époque dans laquelle le Royaume de France était considéré comme un arbitre. Dans les Lumières françaises, des auteurs dénoncent le joug génois sur la Corse. Ainsi, dans ses Pensées, Montesquieu s’attaque-t-il à l’arbitraire de Gênes contre les Corses.

Qui l’eût dit que les maximes les plus cruelles du despotisme ce seroit un peuple qui se vante d’être libre, qui les auroient établies contre de malheureux sujets.

Les Corses dans leurs traités ont été obligés de stipuler le droit naturel, et la republique de Gesne a signé le traité qui la couvre à jamais de confusion par lequel elle s’engage de ne plus faire mourir les Corses sans procès, ni sur la conscience informée du gouverneur.

Cette république dans l’impuissance de reduire des peuples maltraités, envoit de cour en cour importuner tous les rois et acheter d’eux la vie de ces peuples, après l’avoir tant de fois vendüe[12].

Montesquieu n’est pas le seul à évoquer la tyrannie ligure sur la Corse puisque Voltaire critique à son tour dans son chapitre De la Corse cette loi inique qui a aliéné la société corse et qui a conduit à la révolte de 1729.

Les Corses furent longtemps gouvernés par une loi qui ressemblait à la loi veimique ou vestphalienue de Charlemagne, loi par laquelle le commissaire délégué dans l'ile condamnait à mort ou aux galères sur une information secrète, sans interroger l'accusé, sans mettre la moindre formalité dans son jugement. La sentence était conçue en ces termes dans un registre secret : « Étant informé en ma conscience que tels et tels sont coupables, je les condamne à mort ». Il n'y avait pas plus de formalité dans l'exécution que dans la sentence. Il est inconcevable que Charlemagne ait imaginé une telle procédure, qui a duré cinq cents ans en Vestphalie, et qui ensuite a été imitée chez les Corses. Ces insulaires s'assassinaient continuellement les uns les autres, el leur juge faisait ensuite assassiner les survivants sur l'information de sa conscience : c'est des deux côtés le dernier degré de la barbarie. Les Corses avaient besoin d'être policés, et on les écrasait ; il fallait les adoucir, et on les rendait encore plus farouches. Une haine atroce et indestructible s'invétéra entre eux et leurs maîtres, et fut une seconde nature[13].

En convoquant la requête des Corses remise à Fleury le 9 novembre 1737 à l’attention du roi de France, Voltaire est convaincu que le Royaume est capable de réussir ce que Gênes a échoué et que les Corses semblent vouloir, soit « pacifier » et « civiliser » l’île. S’il regrette les conditions de la conquête française de la Corse[14], Voltaire demeure un soutien de la mission pacificatrice de la France parce qu’il veut aussi s’imposer comme le défenseur de la politique étrangère de Choiseul. Si Rousseau avait pu croire à l’intervention française en 1750, l’arrivée de Paoli au pouvoir et les ambitions militaires françaises concernant l’île l’ont conduit à abandonner cette idée dès 1760.

La dédicace du Contrat social : un éloge de la liberté corse

Depuis que Pascal Paoli a été élu général de la nation corse en 1755, il a construit un État moderne et indépendant. Or la naissance de cet État défini par une constitution, se dotant d’une université, d’une armée, d’une justice et capable de frapper sa propre monnaie suscite la curiosité en Europe. L’île incarne une utopie politique des Lumières ; elle en devient l’un des laboratoires. C’est dans cette perspective qu’en 1760, Rousseau écrit dans le IIe livre du Contrat Social un éloge des Corses qui devient célèbre.

Il est encore en Europe un pays capable de législation : c'est l'île de Corse. La valeur et la constance avec laquelle ce brave peuple a su recouvrer et défendre sa liberté, mériterait bien que quelque homme sage lui apprît à la conserver[15].

Ces mots sont historiques pour plusieurs raisons. D’abord, ils symbolisent une position tout à fait singulière. Jean-Jacques Rousseau est l’un des premiers écrivains, si ce n’est le premier, à vouloir penser, défendre et consolider l’autonomie politique de la Corse. Son éloge de la liberté des Corses est suivi du souhait de l’appliquer concrètement. Ses mots conduisent donc à une réflexion sur les institutions insulaires par l’intermédiaire de Buttafoco. Enfin, cet intérêt de Rousseau pour la Corse nourrit la curiosité des Européens pour cette petite île, ce qui aide la diplomatie paoliste[16].

Le Projet de constitution

Au-delà de ces différentes évocations, le Projet de Constitution témoigne de la réelle volonté de l’écrivain de doter l’île des institutions lui permettant d’assurer sa liberté. Pour y parvenir, le philosophe se réfère à une documentation précise et concrète demandée et fournie par Mathieu Buttafoco[17]. Dès le début du texte, l’auteur pose ce principe comme étant constitutif de son « plan de gouvernement » : « le peuple corse est dans l’heureux état qui rend une bonne institution possible, il peut partir du premier point et prendre les mesures pour ne pas dégénérer [18]». En vérité, Rousseau cherche à éveiller une « puissance démocratique » fondée sur une pratique désirable du pouvoir, un renouveau du sentiment patriotique et des principes économiques renouvelés[19]. En ce sens, il prône un régime mixte démocratique et républicain, égalitaire, fondé sur l’agriculture et l’autarcie.

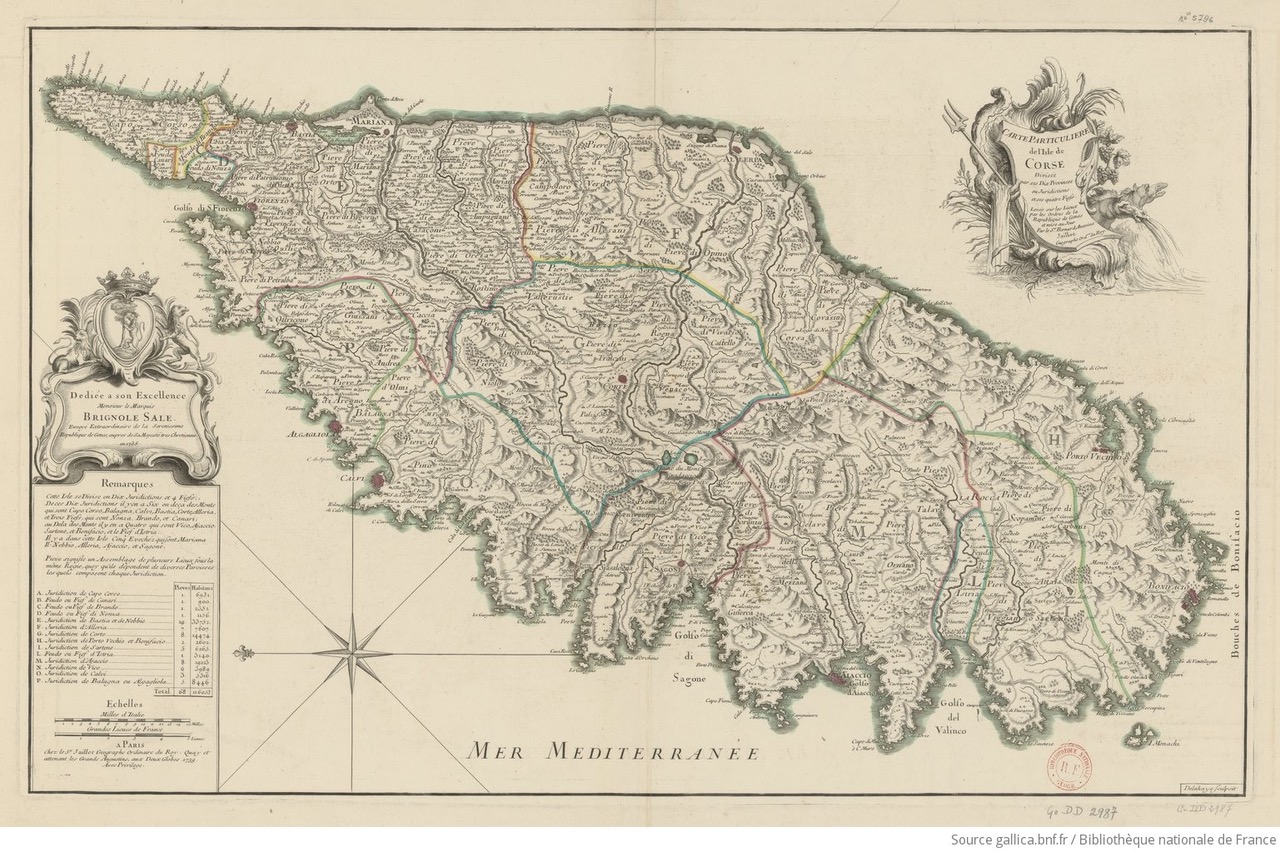

Carte de la Corse transmise par Matteo Buttafoco à Jean-Jacques Rousseau dans le cadre de ses travaux préparatoires sur l’île. Bernard-Antoine Jaillot, Carte particulière de l'isle de Corse divisée par ses dix provinces ou juridictions et ses quatre fiefs, Paris, chez le Sr Jaillot, 1738, Gallica, Bibliothèque Nationale de France.

Un programme agricole et autarcique

À travers une documentation sérieuse, Jean-Jacques Rousseau cherche à établir les principes du gouvernement. Pour y parvenir, l’auteur invite avant toute chose les Corses à privilégier l’autarcie afin de se protéger des menaces étrangères qui ont tant fait souffrir l’île : « Quiconque dépend d’autrui et n’a pas ses ressources en lui-même ne saurait être libre. […] Ainsi laissez les négociations aux puissances et ne comptez que sur vous. [20]» Ainsi l’autarcie est-elle présentée comme une manière de préserver sa souveraineté face aux périls qui ont conduit la Corse vers la soumission. À présent qu’elle est libérée du joug génois et qu’elle y est parvenue seule, elle ne doit pas chercher l’appui de puissances qui voudraient la soumettre de nouveau. Aussi l’autarcie permet-elle de tenir à distance un autre mal, l’argent : « Votre seule constance a fait ce que l’argent n’aurait pu faire ; pour vouloir conserver vos richesses vous auriez perdu votre liberté [21]». Pour le philosophe, l’argent est la cause première de l’affaiblissement du sentiment national parce qu’il facilite la discorde entre les membres d’une communauté et qu’il génère une dépendance vis-à-vis d’un tiers[22].

Or c’est précisément cette aspiration patriotique que le philosophe veut régénérer au sein de ce peuple qui a été confronté à la révolte et à la pauvreté par des puissances étrangères. Pour mener à bien cette régénération, Rousseau préconise le développement de l’agriculture parce qu’elle facilite le développement du territoire dans toute son étendue et qu’elle donne à la nation « un tempérament et des mœurs.[23] » La vie rustique favorise une existence plus simple que dans les villes ; elle accentue le goût de l’effort et diminue l’inclination à la débauche ; elle renforce l’amour de la terre. De ce fait, l’agriculture suscite « l’amour de la patrie » et permet à l’homme de se soigner de l’ensemble des maux que le philosophe associe aux villes. Cette forme de vie est d’autant plus désirable qu’elle permettrait aux Corses de « perdre l’habitude d’errer dans l’île comme des bandits » et d’affaiblir le nombre de « démêlés entre eux. [24]» En d’autres termes, Rousseau perçoit dans la vie rustique le moyen de mettre un terme aux vendette et au brigandage, tout en assurant aux familles le privilège de vivre de leurs efforts.

En préconisant l’autarcie, Rousseau cherche à protéger les Corses des puissances étrangères comme Gênes qui ont semé dans l’île la violence et la pauvreté. Il préconise la vie rustique comme une manière de régénérer le sentiment national. Incitant les Corses à vivre de ce qu’ils produisent, Rousseau veut créer un attachement à la terre et les inciter à l’effort. Ainsi veut-il les tenir éloignés de la vie citadine qui favorise l’inégalité, l’oisiveté et la corruption et les soigner des querelles fratricides et du banditisme.

Un régime mixte et égalitaire

Ce mode de vie s’accompagne d’une organisation politique fondée sur un régime mixte et égalitaire. En effet, Rousseau préconise un régime politique mixte dans la mesure où il serait à la fois démocratique et aristocratique : démocratique parce qu’il se réunit au sein d’une petite circonscription ; aristocratique parce que le pouvoir serait confié à quelques personnes, des députés[25]. Toutefois, ces députés ne doivent pas être confondus avec la noblesse.

À ce sujet, Rousseau est très clair : « la loi fondamentale de votre institution doit être l’égalité. [26]». Tandis que les Corses défendent le rétablissement de la noblesse insulaire abolie par Gênes[27], le philosophe les invite à rompre avec ces préjugés qui ramènent à l’arbitraire : « Laissez donc aux autres états tous ces titres de Marquis et de comte pour les simples citoyens.[28]» Ainsi le régime mixte favorise-t-il une aristocratie prise dans son sens étymologique, à savoir le gouvernement des meilleurs. Le philosophe soutient « le choix des gens éclairés [29]», qui consiste à « faire concourir tous les membres de l’État à l’autorité suprême. [30]» En d’autres termes, cette aristocratie n’est pas issue du droit de naissance, mais du mérite, des vertus, des services rendus à la patrie[31]. Par conséquent, il s’agit d’un régime républicain et démocratique où les responsables politiques sont sélectionnés au sein du peuple, selon leurs qualités et non selon les privilèges que leur confère leur naissance.

Cette organisation repose alors sur la pieve. Issue de la féodalité, elle désigne une circonscription religieuse et administrative. Par une ruse de l’histoire, elle se trouve alors désignée comme l’espace depuis lequel la démocratie peut s’exercer. La pieve permet à un peuple qui ne peut se réunir dans un même lieu de pouvoir voter pour ses représentants et de légiférer à une échelle adaptée aux besoins d’une localité. Pour y parvenir, Rousseau préconise néanmoins une réforme assurant une répartition territoriale égalitaire[32]. D’un côté, cette organisation doit permettre de répartir les citoyens sur l’ensemble du territoire, condition essentielle du développement rural prôné[33] ; de l’autre, elle doit permettre d’assurer à chaque pieve les mêmes droits en empêchant la concentration sur un même espace. La formation de villes et l’instauration d’une capitale sont proscrites précisément parce qu’elles favorisent la concentration des biens et des richesses autour d’un même axe. Donc, elles nuisent au juste équilibre des ressources sur le territoire[34] et contribuent à l’affaiblissement du sentiment patriotique.

Dans ce Projet de constitution pour la Corse, Jean-Jacques Rousseau prône un régime mixte et égalitaire, fondé sur la vie rustique et autarcique. Il y défend un régime républicain et démocratique qui a pour but de régénérer le sentiment national des Corses trop longtemps affaibli par la domination génoise et par l’aspiration des puissances étrangères. En ce sens, cette ébauche d’un plan de gouvernement de la Corse témoigne de la volonté de Rousseau de contribuer à l’indépendance et à la liberté des insulaires dans une période où les impérialismes en Méditerranée se livrent des guerres d’influence[35].

La valorisation de ce projet

Si ce Projet de constitution de la Corse n’a jamais donné lieu à une application concrète, il a permis aux différents acteurs des Lumières de mieux appréhender la situation de l’île et de susciter un intérêt pour la cause corse.

De Rousseau à Boswell

Comme le souligne Francis Beretti, James Boswell est « le premier Grand Tourist en Corse [36]». Toujours selon le critique, à la suite de la fin de la Guerre de Sept ans, les aristocrates britanniques peuvent reprendre les chemins du Grand Tour en Europe à partir de 1763. Or l’année suivante toute l’Europe apprend rapidement que Rousseau est invité par les Corses à écrire un plan de gouvernement. Tandis que Rousseau est exilé à Môtiers, Boswell vient le visiter et lui demande de pouvoir jouer pour lui le rôle d’émissaire[37] ou encore « d’ambassadeur extraordinaire [38]» en Corse : « J’avais entendu dire que M. Rousseau était en rapport avec les Corses qui désiraient son concours dans l’élaboration de leurs lois. Je lui fis part de mon projet d’aller leur rendre visite à l’issue de mon voyage en Italie et le priai de me donner une lettre de recommandation[39] ». Cette lettre datée du 30 mai 1765 est publiée dans le Journal d’un voyage dans cette île et Mémoires de Pascal Paoli[40]. Ainsi Rousseau est-il essentiel dans la venue de Boswell dans l’île. Toutefois, Boswell va chercher à le minimiser par la suite en indiquant que « le projet de faire venir Rousseau en Corse a été exagéré de manière outrancière dans les relations qui ont couru sur le Continent [41]». Boswell reprend les propos de Burnaby selon lesquels Pascal Paoli avait surtout pour objectif « d’utiliser la plume de Rousseau pour célébrer les exploits héroïques des valeureux insulaires » et de « [mettre] à profit les lumières de cette riche imagination avec l’espoir d’améliorer les projets inspirés par sa propre sagesse. [42]» En indiquant que les Corses espéraient transformer Rousseau en publiciste de leur cause, James Boswell instaure une concurrence avec le philosophe dans la mesure où son ouvrage se revendique comme une défense des Corses à l’attention du public européen. De cette manière, Boswell témoigne d’une double dette envers Rousseau : d’un côté, Rousseau suscite l’intérêt des européens pour cette île ; de l’autre, Rousseau invite les auteurs des Lumières à prendre la plume et à défendre à leur tour cette petite île en Méditerranée.

L’enjeu diplomatique est d’autant plus considérable qu’il donne lieu à la fois à une censure, à une traduction et à une confrontation de textes. La censure renvoie au fait que le Royaume de France empêche la traduction du livre durant le conflit qui l’oppose à la Corse entre 1768 et 1769. La traduction réfère au fait que Choiseul en demanda une version en dépit de l’interdiction, comme le souligne Jean Viviès[43]. Enfin, la confrontation des textes est symbolisée par l’intérêt de Voltaire pour le livre de Boswell dans sa correspondance[44]. Il semble en avoir demandé un exemplaire très probablement avec le souci de l’utiliser lors de la rédaction de son chapitre De la Corse, « petite histoire de l’île », défense de la politique étrangère du Duc de Choiseul et de l’intégration de la Corse dans le Royaume de France. Ainsi, à travers la publication de l’ouvrage de James Boswell, Rousseau et Voltaire se livraient presque un duel à distance autour de la question de la Corse. Cela renforce le fait que Rousseau communique à Boswell son aspiration principale, à savoir la volonté de défendre la liberté et l’indépendance des Corses[45].

Portrait de Pascal Paoli dans la première édition de l’ouvrage de Boswell, An Account of Corsica (1768).

Du Napoléon rousseauiste au Rousseau napoléonien

Après la mort de Rousseau, les propos du philosophe sur la Corse ont pu être instrumentalisés dans le but de favoriser la légende dorée de l’Empereur. Deux périodes peuvent être comparées. Dans un premier temps, il s’agit d’évoquer l’influence de Rousseau dans les écrits du jeune soldat Bonaparte. Puis, dans un second temps, il est plutôt question de la manière dont les propos de Rousseau sont réutilisés afin de servir les intérêts de Napoléon. Comme le souligne Thierry Lentz, la critique a souvent évoqué le désir de Napoléon de devenir « le Rousseau de sa génération [46]». Ses œuvres témoignent d’ailleurs de sa volonté d’imiter Rousseau ou encore Bernardin de Saint-Pierre[47]. Dans un essai précédent, l’historien soulignait le « mimétisme » du style et des thèmes qui témoignait de la passion du jeune homme pour l’écrivain. Parmi eux, Thierry Lentz associe la défense de la liberté des Corses contre la tyrannie à l’admiration de Napoléon envers Rousseau :

Sous la plume du futur-empereur, les despotes deviennent des « tigres » ; les Corses, « braves insulaires », brandissent « l’étendard de la Liberté », non sans avoir versé de « sublimes larmes » sous le joug de tyrans « vomis par l’enfer ». […] Oui, Bonaparte fut un jour un jeune homme. Un jeune homme de son temps, amoureux de Rousseau, de ses idées et de ses rêves[48].

Publiés par Frédéric Masson dans Napoléon inconnu[49], les écrits de jeunesse de Napoléon soulignent son admiration pour Paoli et pour le combat des nationaux corses. Ces textes s’inscrivent pleinement dans la période rousseauiste de Napoléon. De ce fait, l’intérêt de Rousseau pour la Corse peut pleinement nourrir l’intérêt du jeune Bonaparte concernant l’indépendance de l’île et la lutte paoliste[50]. Précisons néanmoins qu’au-delà de la période rousseauiste du jeune Napoléon qui a pu influencer ses idées et son style, Rousseau a désigné un enjeu pour le dirigeant politique. Ainsi au-delà du Napoléon rousseauiste il a aussi existé un « Rousseau napoléonien » dans la mesure où les propos du philosophe sur la Corse étaient alors interprétés comme des prédictions du sacre de l’Empereur sur le trône de France. De cette manière, Napoléon soignait sa légende dorée. C’est ce que souligne le spécialiste de Rousseau, Raymond Trousson, dans sa préface au Projet de Constitution de la Corse. Il y évoque les publications des textes de Rousseau durant le Consulat et l’Empire. Dans certaines de ces parutions, la phrase de Rousseau concernant « cette petite île [qui] étonnera le monde » est réinterprétée comme l’annonciation du pouvoir napoléonien[51]. Dans son essai sur L’Image de la Corse dans la littérature romantique française, Pierrette Jeoffroy-Fagianelli avait elle aussi souligné la formation de ce mythe napoléonien à partir des propos de Rousseau : « On a voulu voir dans ces propos de Rousseau une prophétie concernant la venue de Napoléon Bonaparte. [52] » Du jeune admirateur de Rousseau à l’homme politique avisé, Napoléon a su transformer la mémoire de Rousseau sur la Corse en élément constitutif de sa propre légende.

Si Pascal Paoli a joué le rôle de « régent constitutionnel » en dotant la Corse d’un État moderne et en l’érigeant en véritable laboratoire des Lumières en Méditerranée, Jean-Jacques Rousseau a contribué de manière notable par le Contrat social et le Projet de constitution pour la Corse à la défense de la liberté des Corses. Bien qu’il s’agisse de morceaux mineurs par rapport à l’œuvre de l’écrivain, ces éléments relatifs à la Corse ont permis de susciter l’intérêt des Lumières pour l’île. Ces extraits ont transformé une question diplomatique, la guerre entre la Corse et Gênes, puis la Corse et le Royaume de Louis XV, en sujet intellectuel de premier ordre, que ce soit à travers la rivalité entre Voltaire et Rousseau ou encore à travers les questionnements que ce gouvernement mixte et égalitaire, démocratique et républicain, pouvait générer dans cette Europe des cours et des princes. Grâce à Rousseau, James Boswell a pu devenir l’ambassadeur de la cause corse en Europe et un protecteur de Paoli durant son exil à Londres. De plus, les réflexions de Rousseau sur l’île ont sans doute pu nourrir le jeune Bonaparte et servir dans sa carrière politique d’éléments fondateurs du mythe napoléonien. Rousseau devenait ainsi la pièce maîtresse de la Corse pour évoquer sa place majeure dans l’émergence de la modernité politique en Europe.

[1] Jean-Jacques Rousseau, Projet de Constitution pour la Corse, Streckeisen-Moultou (éd.), Paris, Michel Lévy frères, 1861 [1764]. Dans le cadre de notre étude, nous nous référons aux éditions de référence suivantes : Jean-Jacques Rousseau, Affaires de Corse, Christophe Litwin (éd.), James Swenson (éd.), Paris, Vrin, coll. « Commentaires », 2018 [1764] ; Jean-Jacques Rousseau, « Projet de Constitution pour la Corse », dans Œuvres complètes, Tome III, Bernard Gagnebin (éd.) et Marcel Raymond (éd.), 1964 [1764].

[2] Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions, Livre XII, Jacques Voisine (éd.), Paris, Classiques Garnier, 2011 [1782 et 1789], p.770-775.

[3] Jean Viviès, « Introduction », dans James Boswell, État de la Corse, Jean Viviès (éd.), Ajaccio, Albiana, 2019 [1768], p.18 : « Aux yeux du monde, les Corses cessent d’être des bandits primitifs. Les stéréotypes se sont inversés : les brigands deviennent des héros. Leur dénuement n’est plus le signe de leur retard mais bien la marque de leur vertu. Ils apparaissent comme les Spartiates des temps modernes. Ces barbares figurent désormais l’avenir des peuples. » Cf. Carlo Bordini, Rivoluzione corsa e illuminismo italiano, Roma, Bulzoni, 1979, p.22 : «L’isola, un tempo considerata covo di briganti et al più, di soldati di ventura, appariva ora centro di civiltà e faro di eroismo e di virtù.»

[4] Fernand Ettori, Jean-Jacques Rousseau et la Constitution de la Corse, Aix-en-Provence, Thèse d’État, 1976, p. 62 : « Pour les historiens et pour les géographes l'histoire de la Corse semble donc s'être arrêtée au XVIe siècle ».

[5] Jean-Jacques Rousseau, Œuvres complètes, Tome II, 1959, p.817, cité par Antoine Hatezenberger, « Topoï : les utopies de Rousseau. L’Isle de Corse », dans Rousseau et l’utopie, Paris, Honoré Champion, 2012, p.356.

[6] Raymond Trousson, « Projet de Constitution sur la Corse », dans Jean-Jacques Rousseau, Œuvres complètes, Tome VI, Raymond Trousson (éd.), Frédéric Eigeldinger (éd.), Paris, Champion, 2012 [1764], p. 594.

[7] Christophe Litwin, « Introduction », dans Jean-Jacques Rousseau, Affaires de Corse, Christophe Litwin (éd.), James Swenson (éd.), Paris, Vrin, coll. « Commentaires »,2018 [1764], p. 12.

[8] Ibidem.

[9] Chanoine Orticoni, « Lettre aux Illustrissimes et Excellentissimes seigneurs et patrons bien aimés », dans Évelyne Luciani, Dominique Taddei, La Pensée politique des révolutionnaires corses, Ajaccio, Albiana, « La Corse au siècle des Lumières », 2016 [28 septembre 1731], p.67.

[10] Jean-Marie Arrighi, Philippe Castellin, « Introduction », dans Natali, Disinganno, Ajaccio, La Marge, 1981 [1736], p.19.

[11] Don Gregorio Salvini, La Giustificazione, traduction et présentation d’Évelyne Luciani, Ajaccio, Albiana, coll. « La Corse au siècle des Lumières », 2020 [1758], p.511.

[12] Montesquieu, Montedite, Édition critique des Pensées de Montesquieu, Carole Dornier (éd.), Presses universitaires de Caen (@Fontes et paginae — Sources modernes), volume II, 1490, 2013, [En ligne] http://www.unicaen.fr/services/puc/sources/Montesquieu/ [consulté le 17/04/2023].

[13] Voltaire, « De la Corse », dans Précis du Siècle de Louis XV, Paris, Classiques Garnier, 2014 [1768], p. 278.

[14] Eugène Gherardi, Pascal Paoli. Portraits, Ajaccio, Albiana, 2007, p.35.

[15] Jean-Jacques Rousseau, « Du Contrat social », dans Œuvres complètes, Tome III, Paris, Gallimard, coll. « Pléiade », 1964 [1762], p.391.

[16] Précisons que cette invitation des Corses à l’égard de Rousseau est aussi utilisée dans la confrontation entre Rousseau et Voltaire. Comme l’indique Tanguy L’Aminot, Voltaire fait courir la rumeur selon laquelle Paoli avait consulté d’autres philosophes. Dans sa correspondance, Voltaire ironise à propos de cette sollicitation : « Vous avez écrit à quelqu’un que les Corses l’avaient seulement prié de mettre leurs lois en bon français : cela me paraît un persiflage ou de leur part, ou de la vôtre. C’est comme si nosseigneurs écrivaient à Paoli de mettre leurs arrêts en bon corse, ou aux sauvages du Canada de les mettre en bon iroquois. » Cf. Voltaire, Correspondance : année 1765, Paris, Garnier, 1822, p.422. À l’époque, Voltaire s’apprêtait à publier son pamphlet le plus violent à l’encontre de Rousseau, Le Sentiment des citoyens. Cf. Tanguy L’Aminot, « La Réception du Projet de constitution pour la Corse », dans Études corses, Rousseau, la Corse et la Pologne, Ajaccio, Albiana / ACSH, 2008, p. 90.

[17] Buttafoco lui remet les deux ouvrages des Justificateurs corses, le Disinganno de Natali et La Giustificazione de Salvini, les Mémoires historiques, militaires et politiques sur les principaux événements arrivés dans l'isle et royaume de Corse, depuis le commencement de l'année 1738 jusques à la fin de l'année 1741 de Louis-Amand Jaussin, ainsi que son propre plan de gouvernement.

[18] Jean-Jacques Rousseau, « Projet de constitution pour la Corse », dans Œuvres complètes, Tome III, Paris, Gallimard, coll. « Pléiade », 1964, [1764] p.902.

[19] Antoine Hatzenberger, « L’écho des révolutions corses au milieu du XVIIIe siècle », dans Jean-Jacques Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, Affaires de Corse, Christophe Litwin (éd.), James Swenson (éd.), Paris, Vrin, coll. « Commentaires », 2018 [1764], p.174.

[20] Jean-Jacques Rousseau, « Projet de constitution pour la Corse », dans Œuvres complètes, Tome III, Paris, Gallimard, coll. « Pléiade », 1964, [1764] p. 903.

[21] Ibidem.

[22] Jean-Jacques Rousseau, « Projet de constitution pour la Corse », dans Œuvres complètes, Tome III, Paris, Gallimard, coll. « Pléiade », 1964 [1764], p.904 : [l’argent] s’écoule et se fond dans des destinations particulières […] ; le peuple paye pour qu’on le protège et ce qu’il donne sert à l’opprimer ».

[23] Ibidem.

[24] Jean-Jacques Rousseau, « Projet de constitution pour la Corse », dans Œuvres complètes, Tome III, Paris, Gallimard, coll. « léiade », 1964 [1764], p.918.

[25] Jean-Jacques Rousseau, « Projet de constitution pour la Corse », dans Œuvres complètes, Tome III, Paris, Gallimard, coll. « Pléiade », 1964 [1764], p.907 : « Le système rustique tient, comme j’ai dit, à l’état démocratique ; ainsi la forme que nous avons à choisir est donnée. Il est vrai qu’il y a dans son application quelques modifications à faire à cause de la grandeur de l’île ; car un gouvernement purement démocratique convient à une petite ville plutôt qu’à une nation. On ne saurait assembler tout le peuple d’un pays comme celui d’une cité, et quand l’autorité suprême est confiée à des députés, le gouvernement change et devient aristocratique. Celui qui convient à la Corse est un gouvernement mixte, où le peuple ne s’assemble que par parties, et où les dépositaires de son pouvoir sont souvent changés. »

[26] Jean-Jacques Rousseau, « Projet de constitution pour la Corse », dans Œuvres complètes, Tome III, Paris, Gallimard, coll. « Pléiade », 1964 [1764], p.909-910.

[27] Pour Rousseau, en voulant générer la tyrannie, Gênes a créé des opportunités qui ont permis aux Corses de conserver leur liberté. Ainsi la fin de la noblesse et la suppression du commerce peuvent-elles permettre aux Corses de cultiver l’égalité et la liberté : « Les Génois eux-mêmes ont préparé votre institution, et, par un soin digne de la Providence, en croyant affermir la tyrannie, ils ont fondé la liberté. » Ibid., p. 908.

[28] Ibid., p.909.

[29] Ibid., p.907.

[30] Ibidem.

[31] Jean-Jacques Rousseau, « Projet de constitution pour la Corse », dans Œuvres complètes, Tome III, Paris, Gallimard, coll. « Pléiade », 1964 [1764], p.910 : « Tout doit être égal par droit de naissance ; l’État ne doit accorder des distinctions qu’au mérite, aux vertus, aux services rendus à la patrie, et ces distinctions ne doivent pas être plus héréditaires que ne le sont les qualités sur lesquelles elles sont fondées. Nous verrons bientôt comment on peut graduer chez un peuple différents ordres, sans que la naissance et la noblesse n’y entrent pour rien. »

[32] Ibid., p. 908 : « Les pièves et juridictions particulières qu’ils ont formées ou commencées pour faciliter le recouvrement des impôts, sont le seul moyen possible d’établir la démocratie dans tout un peuple qui ne peut s’assembler à la fois dans un même lieu. Elles sont aussi le seul moyen de maintenir le pays indépendant des villes, qu’il est plus aisé de tenir sous le joug. »

[33] Dans la note de l’édition de la Pléiade, il est mentionné que cette idée renvoie directement au Contrat social : « Peuplez également le territoire, étendez-y partout les mêmes droits, portez-y partout l’abondance et la vie ; c’est ainsi que l’État deviendra à la fois le plus fort et le mieux gouverné qu’il soit possible. » Jean-Jacques Rousseau, « Projet de constitution pour la Corse », dans Œuvres complètes, Tome III, Paris, Gallimard, coll. « Pléiade », 1964 [1764], p.1729-1730.

[34] Jean-Jacques Rousseau, « Projet de constitution pour la Corse », dans Œuvres complètes, Tome III, Paris, Gallimard, coll. « Pléiade », 1964 [1764], p..911-912 : « Or, si les Villes sont nuisibles, les capitales le sont encore plus ; une capitale est un gouffre où la nation presque entière va perdre ses mœurs, ses lois, son courage et sa liberté. On s’imagine que les grandes villes favorisent l’agriculture parce qu’elles consomment beaucoup de denrées ; mais elles consomment encore plus de cultivateurs, soit par le désir de prendre un meilleur métier qui les attire, soit par le dépérissement naturel des races bourgeoises que la campagne recrute toujours. Les environs des capitales ont un air de vie, mais plus on s’éloigne, plus tout est désert. De la capitale s’exhale une peste continuelle qui mine et détruit la nation. »

[35] Eugène Gherardi, Didier Rey, Le grand dérangement : Configurations géopolitiques et culturelles en Corse (1729-1871), Ajaccio, Albiana, coll. « Bibliothèque d’histoire de la Corse », 2014.

[36] Francis Beretti, « L’invention de la Corse par les voyageurs britanniques : James Boswell et quelques autres (1764-1769) », dans Nicolas Bourguignat (dir.), L’invention des midis, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2015, consulté le 26 juin 2025, https://doi.org/10.4000/books.pus.14026. Cf. Francis Beretti, Pascal Paoli et l’image de la Corse au XVIIIe siècle : le témoignage des voyageurs britanniques, Oxford, Voltaire Foundation, 1988, p.29.

[37] Ibidem.

[38] Jean Viviès, « Introduction », dans James Boswell, État de la Corse, Jean Viviès (éd.), Ajaccio, Albiana, 2019 [1768], p. 11.

[39] James Boswell, État de la Corse, Jean Viviès (éd.), Ajaccio, Albiana, 2019 [1768], p. 157.

[40] Ibid., p. 157-158.

[41] Ibid., p. 200.

[42] Ibidem.

[43] Jean Viviès, « Introduction », dans James Boswell, État de la Corse, Jean Viviès (éd.), Ajaccio, Albiana, 2019 [1768], p.26.

[44] Voltaire, Précis du siècle de Louis XV (II): Chapters 17-43, Appendices 1-4, Représentation des Etats de l’Empire, Janet Godden (éd), James Hanrahan (éd.), Oxford, Voltaire Foundation, 2020 [1769].

[45] Jean Viviès, « Introduction », dans James Boswell, État de la Corse, Jean Viviès (éd.), Ajaccio, Albiana, 2019 [1768], p.18 : « La Corse s’attire les faveurs de l’opinion publique internationale. Son chef suscite l’enthousiasme des lettrés t l’admiration des diplomates. Rousseau est l’un des artisans de cette gloire ».

[46] Thierry Lentz, « Préface » dans Napoléon Bonaparte, Correspondance, Paris, Bouquins, 2020 [1784-1821], p. XVI.

[47] Ibid., p.XIX.

[48] Thierry Lentz, « Essai sur les idées de jeunesse de Bonaparte », Napoleon.org, Paris, Fondation Napoléon, consulté le 27 juin 2025, https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/articles/essai-sur-les-idees-de-jeunesse-de-bonaparte/

[49] Frédéric Masson, Guido Biagi, Napoléon inconnu: papiers inédits (1786-1793) accompagnés de Notes sur la jeunesse de Napoléon (1769-1793), Paris, Ollendorff, 1895.

[50] Jean Tulard, Le Monde selon Napoléon, Paris, Perrin, coll. « Texto », 2015, p. 9 : « Sa passion pour Rousseau est alimentée par la nostalgie de la Corse, son île natale qu’il a quittée en 1778 et qu’il retrouvera à cinq reprises entre 1786 et 1793. »

[51] Raymond Trousson, « Projet de Constitution sur la Corse », dans Jean-Jacques Rousseau, Œuvres complètes, Tome VI, Raymond Trousson (éd.), Frédéric Eigeldinger (éd.), Paris, Champion, 2012 [1764], p. 589.

[52] Pierrette Jeoffroy-Fagianelli, L’Image de la Corse dans la littérature romantique française, Paris, Presses Universitaires de France, 1979, p.74-75.