L'Università di Corsica célèbre le tricentenaire de la naissance de Pasquale Paoli

Réécrire le destin d’une île

Édition numérique annotée des Lettere Italiane Sopra La Corsica de Raimondo Cocchi (1770)

Sommaire

-

- Quelques mots sur l'auteur

- Contexte et présentation de l’œuvre

- Thématiques majeures de l’ouvrage

- Références aux penseurs des Lumières et de l’Antiquité

- Construction argumentative et dimension épistolaire

- Contexte politico-intellectuel et influences

- Portée idéologique et pertinence historique

- Conclusion

Accès à l'édition numérique

- Lettere Italiane Sopra La Corsica In Rapporto Allo Spirito Di Legislazione Che Dovrebbe Animare Quel Regno Per Renderlo Felice (1770)

- Accès, lecture et navigation

- Comment fonctionne la synthèse vocale ?

- Crédits et responsabilités éditoriales

- Licence

Raimundo Cocchi

Quelques mots sur l'auteur

Raimundo Cocchi est né à Florence en octobre 1735 dans un environnement intellectuel privilégié. Éduqué par des érudits renommés et initié aux langues classiques et modernes, il a montré très tôt un intérêt pour la culture et les sciences. Après des études de médecine à Pise, il obtient son diplôme en 1757 et succède à son père comme professeur d’anatomie à l’hôpital de Santa Maria Nuova à Florence.

Son œuvre scientifique comprend des Leçons physico-anatomiques, où il exprime un scepticisme sur la capacité des disciplines médicales à comprendre pleinement les processus biologiques. Il se détourne progressivement de la médecine pour s’intéresser aux antiquités et aux arts, devenant en 1773 directeur général de la Galerie impériale de Florence. Il y modernise les collections, notamment la numismatique, en instaurant des critères de classification historique.

Cocchi fut également un penseur éclairé et critique, avec des positions proches de la franc-maçonnerie et de l’illuminisme. Engagé dans la cause corse, il voyage sur l'île en 1767 et entretient une correspondance avec Pascal Paoli, jouant un rôle d’intermédiaire entre ce dernier, le gouvernement toscan et le diplomate britannique Horace Mann. Son engagement politique se reflète dans des écrits sur la Corse, bien que son rôle exact en tant qu'auteur reste sujet à débat.

En parallèle, il rédige Luni, un poème épique inspiré par ses idéaux de liberté et d’harmonie entre le peuple et ses dirigeants. Il s’intéresse aussi aux arts et rédige une biographie du peintre Masaccio. Sa santé se détériorant à partir de 1770, il meurt à Florence en février 1775, probablement des suites d’une tuberculose.

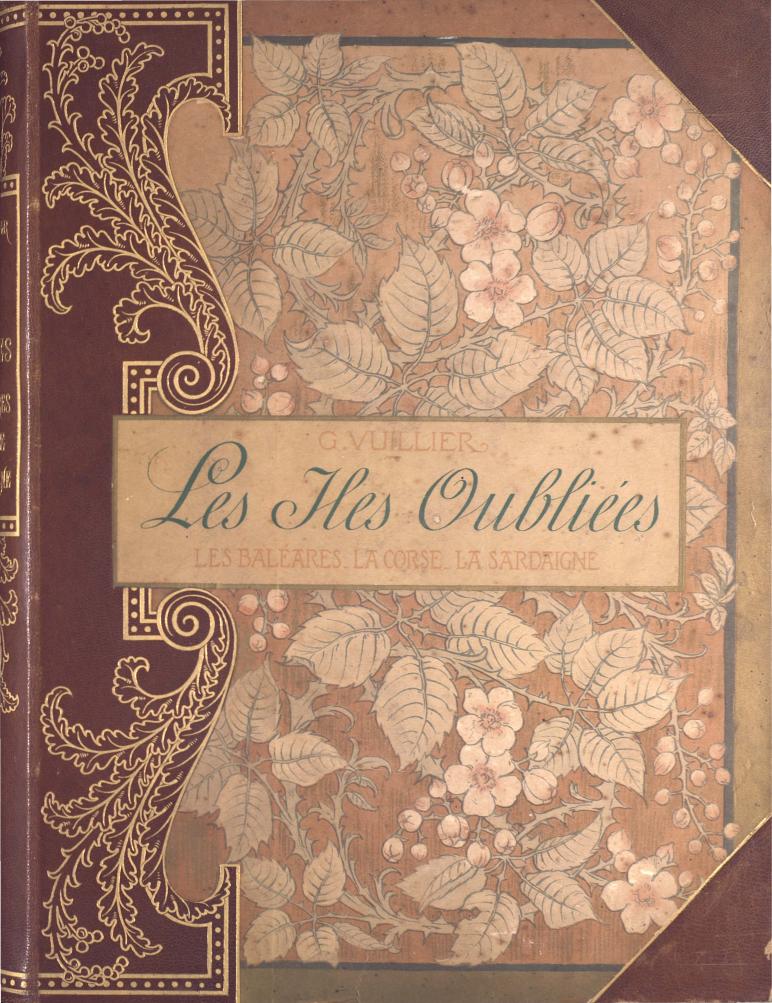

La présente transcription et traduction du texte Lettere Italiane Sopra La Corsica In Rapporto Allo Spirito Di Legislazione Che Dovrebbe Animare Quel Regno Per Renderlo Felice (1770) vise à offrir un accès facilité à cet ouvrage éclairant sur les débats politiques et juridiques concernant l'avenir de la Corse au XVIIIe siècle. Attribué à l'érudit toscan Raimondo Cocchi, ce texte analyse les principes de législation susceptibles de garantir la prospérité et la stabilité de l'île dans le contexte des luttes d'indépendance et des influences européennes. À travers cette édition s'exprime la pensée réformatrice de l’auteur et sa vision du gouvernement idéal pour la Corse.

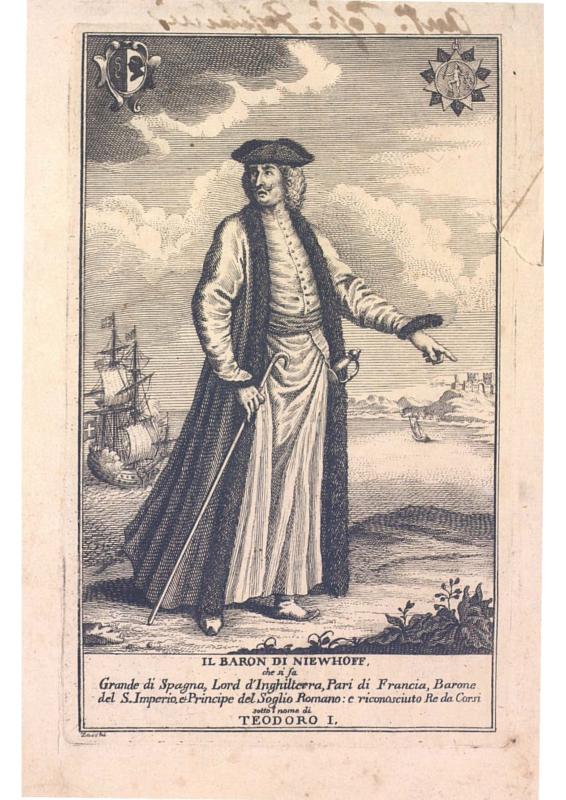

Buste de Raimondo Cocchi (1735–1775), marbre blanc sculpté par Innocenzo Spinazzi, collection Giovanni Pratesi, vente Sotheby’s Milan, 2023. Crédits photographiques : Photograph courtesy of Sotheby’s.

Contexte et présentation de l’œuvre

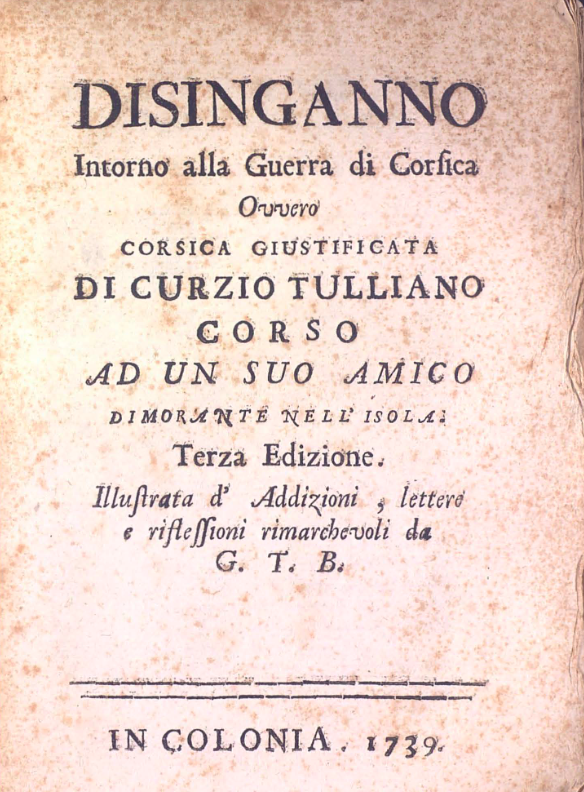

Raimondo Cocchi (1735-1775) est un savant florentin des Lumières, anatomiste et directeur du musée des Offices. Il visite la Corse indépendante en 1767, où il rencontre le général Pasquale Paoli. Il devient un ardent partisan de la cause corse. Publiées en 1770 juste après l’annexion française de l’île (1768-1769), ses Lettere italiane sopra la Corsica forment un corpus de lettres adressées à un ami, dans lesquelles Cocchi dresse un bilan philosophique et politique de la Révolution corse. Dans ces écrits, il mobilise l’histoire des idées et la rhétorique républicaine italienne héritée de Machiavel, ainsi que la philosophie politique des Lumières à dessein d'analyser la situation corse et de proposer les principes d'un Gouvernement éclairé. L’ouvrage se présente comme une correspondance épistolaire érudite et engagée, mêlant récit, réflexion philosophique et projet de législation.

Thématiques majeures de l’ouvrage

Les Lettere italiane abordent en une série de topoï, des grandes thématiques politiques et morales caractéristiques de la fin du XVIIIe siècle. Cocchi examine successivement la liberté et la souveraineté d’un peuple, les fondements d’une bonne législation et d’un Gouvernement éclairé, la nature humaine et l’importance de l’éducation civique. Il dresse en outre un vibrant portrait de Pasquale Paoli en héros républicain.

Liberté et souveraineté du peuple corse

Dès la première lettre, Cocchi exprime sa compassion pour la tragédie que vit la nation corse, dont il admire l’héroïque défense de la liberté. La Corse est décrite comme «ora veramente la tragedia dell’Europa» (à présent la tragédie de l’Europe), et l’auteur affirme qu’il souffre avec tous les hommes de bien – «si [duole] con tutti i buoni» – de ses malheurs. Il dénonce l’invasion par «un Re possente» (le Roi de France) face à «una truppa di valorosi corsi » - troupe de valeureux Corses - tentant de préserver l’«avanzo di libertà» - le progrès de liberté - qui leur reste. L’amour de la liberté est présenté comme la qualité première du peuple corse, qui le rend «formidabile», autrement dit qui impressionne au point de susciter une forme de crainte mêlée de respect face aux malheurs féroces qui les oppressent. Cocchi exalte ainsi le droit d’un peuple à défendre sa souveraineté contre la tyrannie. Il développe une conception éclairée de la souveraineté légitime : celle-ci doit reposer sur le bien commun, faire le plus grand bien possible aux sujets obéissants et le moins de mal possible aux méchants, selon les termes qu'il choisit. Cocchi établit même une analogie entre la relation souverain-sujets et les relations entre nations, préfigurant le droit des gens (droit des nations) basé sur le respect mutuel. Il envisage pour la Corse un «Governo libero» – un gouvernement libre – où «la Sovranità risedesse o in tutto il popolo, o in un certo numero di persone di esso più illuminate, più rispettabili» - où la souveraineté résiderait soit dans l’ensemble du peuple, soit dans un groupe de personnes plus éclairées et respectées. En d’autres termes, selon lui la Corse devrait être une république, soit démocratique, soit aristocratique tempérée par l’élite vertueuse, et en tout cas à l’abri des «mollizie» - entendre par là les oisivetés et le raffinement décadent - du luxe des vieilles monarchies corrompues. La liberté et la souveraineté populaire sont donc au cœur du projet de Raimondo Cocchi, qui s’inscrit dans les débats contemporains sur le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes après l’annexion française.

Législation éclairée et gouvernement vertueux

Le sous-titre complet de l’ouvrage – “in rapporto allo spirito di legislazione che dovrebbe animare quel regno per renderlo felice” – indique l’ambition de Raimondo Cocchi de définir l’esprit de la législation propre à rendre la Corse heureuse. À la demande de son correspondant, il entreprend de déterminer «qual sarebbe la legislazione la più propria per render quel Popolo … felice» - quelle serait la législation la plus appropriée pour rendre ce peuple heureux. Cocchi adopte ici la posture d(un penseur législateur, conscient toutefois de la difficulté de l’entreprise dans un contexte si douloureux (juste après la défaite corse). Avant d’entrer dans le vif du sujet, il consacre une lettre entière au ritratto du «grand’Uomo» contemporain Pasquale Paoli, qu’il considère comme le génie législateur et guerrier capable d'engager cette réforme salutaire de la Corse. Ce n’est qu’ensuite qu’il expose ses idées politiques de façon méthodique.

Cocchi insiste sur le lien entre bonnes lois et bonheur public. Il affirme que l’esprit des lois influe directement sur le bien-être du peuple : «lo spirito di Legislazione influisce moltissimo sulla felicità del genere umano». Or, selon lui, c’est dans les gouvernements républicains que cet esprit se manifeste le mieux, car ils visent le bien commun. «Bisogna confessare», écrit-il, «che trovasi nei Governi Repubblicani». Cocchi plaide pour des lois égalitaires et humanistes : il fustige toute législation qui laisse dans la misère la majorité et élève quelques-uns aux dignités, sans penser que les hommes sont tous semblables. Un gouvernement où règne une trop grande inégalité est voué à périr, souligne-t-il. Ces propos traduisent l’horizon réformateur de Cocchi, proche de l’idéal des Lumières italiques : il s’agit de concevoir des lois modérées, rationnelles et justes, abolissant les privilèges de caste pour fonder une société vertueuse et prospère.

Dans ses Lettere sont abondés concrètement plusieurs domaines de réforme pour la Corse. Il évoque l’organisation politique (équilibre entre assemblées et autorités, recours possible à des mesures extraordinaires comme la dictature en temps de crise), la nécessité d’une milice citoyenne robuste recrutée parmi les paysans aguerris, le développement de l’agriculture et du commerce, ou encore la lutte contre le luxe et l’oisiveté. Il considère que les Corses, peuple montagnard longtemps en guerre, doivent rester sobres et vaillants : les citoyens de cette île doivent savoir «maneggiare l’aratro ed il fucile» (manier la charrue et le fusil) avec la même excellence. Cocchi valorise ainsi un modèle de république agraire et militaire, rappelant Sparte ou la Rome républicaine, où chaque citoyen-soldat est prêt à défendre la patrie tout en cultivant la terre. Un sage législateur saura inspirer «le belle passioni di gloria, di patria, di libertà» (les belles passions de gloire, de patrie, de liberté) pour transformer même l’homme «pigro, indolente» - fainéant, apathique - en «bravo cittadino» - honnête citoyen - utile à la République. L’auteur insiste sur le rôle du législateur éclairé qui, connaissant intimement la nation, peut tout obtenir du peuple, quitte à utiliser même ses défauts pour le bien commun. On voit ici transparaître l’influence de l’optimisme rationaliste des Lumières: par de bonnes institutions et une pédagogie civique, il serait possible de régénérer entièrement une société.

Nature humaine et éducation civique

Une idée-force de Cocchi est que l’être humain n’est pas immuable : il est largement façonné par les circonstances, les lois et l’éducation. S’inspirant de l’esprit empiriste de son siècle, Cocchi écrit que «le diverse circostanze, in cui si trovano gli uomini, gli rendono quali sono, e quali esser debbono» – les différentes circonstances dans lesquelles se trouvent les hommes les rendent tels qu’ils sont et tels qu’ils doivent être. Autrement dit, la nature humaine est malléable et conditionnée par le milieu social et politique. Cocchi illustre cette thèse en comparant l’antique Rome sous différents régimes : «Sotto Numa Pompilio, uomo pacifico… Roma… sarebbe stata una piccola terra», cite-t-il de Montesquieu. Si les Romains avaient eu durablement un roi pacifique et religieux comme Numa, ils ne seraient pas devenus un peuple conquérant. À l’inverse, les dures épreuves qu’ont traversées les Corses – guerres incessantes, oppression génoise puis française – expliquent leur caractère farouche et vindicatif. «I primi alimenti dello spirito… sono stati di armi, di ferocia, di assassinio» note Cocchi, reconnaissant que les Corses ont pris l’habitude de la violence par nécessité de survie. Cependant, cette nature n’est pas figée : «mutate le circostanze, si cambiassero gli animi» – si les circonstances changent, les esprits changeraient aussi. Ainsi, les Romains modernes ne sont plus ceux de l’antiquité, et les Grecs d’aujourd’hui ne ressemblent plus à Thémistocle ou Socrate. Cette perspective dynamique sur la nature humaine ouvre la porte à la réforme morale par l’éducation et la loi.

En philosophe éclairé, Cocchi accorde une importance primordiale à l’éducation civique des citoyens, surtout des jeunes. Il affirme que «le prime, le più utili, e le più necessarie [leggi] son quelle della educazione» – les premières, les plus utiles et nécessaires des lois sont celles de l’éducation. Pour lui, le malheur des sociétés vient de l’ignorance et de l’absence de principes moraux inculqués tôt. «La miseria e l’ignoranza sono l’infelicità… del genere umano; e se i Cittadini non hanno, per tempo, de’ buoni principii… non conoscono che amor proprio, usurpazione, e vendetta», prévient-il. C’est pourquoi il faut former dès l’enfance à l’amour de la patrie, des lois et de la justice. Cocchi se place ici dans la lignée de Fénelon ou de Rousseau, tout en s’opposant à ce dernier sur certains points (voir plus bas). Il rejoint également Montesquieu, qu’il paraphrase : un gouvernement aristocratique n’est bon que s’il s’approche d’une démocratie, et cela passe par des lois fortes sur l’éducation du citoyen.

Concrètement, Cocchi valorise une éducation spartiate et virile, adaptée à une nation encore menacée. Il admire l’entraînement des jeunes Romains qui s’exerçaient au Champ de Mars puis se baignaient dans le Tibre pour allier vigueur et endurance. De même, il veut que la jeunesse corse s’aguerrisse aux travaux agricoles et militaires, en proscrivant luxe et mollesse. Il critique l’éducation contemporaine des nobles qui dissipe la jeunesse en futilités et ne forme «mai un vero cittadino» (jamais un vrai citoyen). Au contraire, une éducation éclairée doit «allumer» dans les cœurs «le belle passioni» de vertu civique pour métamorphoser l’individu en patriote utile. L’idée directrice est que la vertu civique s’enseigne et se cultive : si l’on parvient à inspirer aux individus l’enthousiasme pour la chose publique, ils déploieront des capacités insoupçonnées au service de la nation. Cocchi exprime même l’espoir, typique des Lumières, d’une amélioration morale illimitée : «se ciascuno volesse spiegare tutta la forza de’ suoi talenti», chacun pourrait accomplir bien plus et le préjugé des capacités bornées tomberait. En somme, l’éducation civique éclairée est chez lui, le levier principal pour faire des Corses un peuple prospère, uni et vertueux, capable de jouir durablement de la liberté reconquise.

Pasquale Paoli, le «grand’ Uomo» républicain

Figure centrale du texte, Pasquale Paoli est dépeint par Cocchi avec une ferveur quasi héroïque. Le chef corse, qui dirigea la nation de 1755 à 1769, est présenté comme un homme d’une vertu et d’un génie extraordinaires, combinant les qualités du guerrier et du législateur. Cocchi affirme : «Questi mi pare l’unico capace di esser Guerriero in un tempo, e Legislatore» – celui-ci [Paoli] me paraît le seul capable d’être à la fois guerrier et législateur – et «non manca altro che la fortuna per fissare un’epoca di gloria alla Nazione Italiana» - il ne lui manque que la fortune pour fixer une ère de gloire pour la Nation italienne. Paoli est ainsi élevé au rang de héros national, susceptible d’ajouter un chapitre glorieux à l’histoire de l’Italie. Cocchi le compare implicitement aux grandes figures de l’Antiquité qui fondèrent des lois (on songe à Lycurgue ou Solon) ou aux condottieri de la Renaissance. Sous sa plume, Paoli devient un personnage presque providentiel : «era nato quel raro talento per sostenerla [la Corsica]… egli ha fatto tutto per salvarla dal giogo straniero» - il était né ce talent rare pour soutenir la Corse… il a tout fait pour la sauver du joug étranger. L’auteur exprime son admiration sans réserve pour le “grand’Uomo” et il regrette seulement que le sort ait contrarié son œuvre («Diis aliter visum» – les dieux en ont jugé autrement, ajoute-t-il dans une note érudite).

À la demande de son correspondant, Cocchi consacre la lettre IV à raconter la vie de Paoli et à peindre ses vertus. Il n’est pas surpris qu’on lui réclame avec insistance des anecdotes sur le Général, car son ami l’«aime sans le connaître», privilège qu’accorde uniquement la vraie vertu. Cocchi souligne : «quasi tutta l’Europa l’ama e l’ammira, ed il suo nome è in bocca anche di coloro che meno si interessano delle cose del mondo» – presque toute l’Europe l’aime et l’admire, et son nom est sur les lèvres même de ceux qui d’ordinaire se soucient le moins de politique. Aux yeux de Cocchi, cette renommée universelle de Paoli est le signe d’un mérite hors du commun. Le portrait qu’il en brosse insiste sur sa formation intellectuelle et morale : Paoli doit son élévation à son «gran talento» et à «la prima disciplina» que lui donna son père, le patriote Giacinto Paoli. Déjà, cette filiation vertueuse place Paoli dans une lignée de héros. Le fils, nourri de belles-lettres et endurci par les épreuves de la nation, a uni en lui «il Cittadino e l’Eroe» – le citoyen et le héros – ce qui lui a permis d’accomplir des prodiges. Cocchi insiste aussi sur le charisme de Paoli : son «genio sublime», sa présence, ses manières, son éloquence, laissent une impression inoubliable sur ceux qui le rencontrent. Il invite même son correspondant à aller connaître Paoli en personne tant ce dernier incarne les vertus qu’on ne fait d’ordinaire qu'imaginer.

Par ce portrait, Cocchi participe à la légende dorée de Pasquale Paoli qui circulait alors dans toute l’Europe éclairée. Paoli est vu comme un modèle de despote éclairé républicain : un homme désintéressé, père de sa patrie, qui veut instruire son peuple et le défendre. Cocchi se sert de cet exemple vivant pour montrer qu’un gouvernement sage en Corse n’est pas une utopie absolue, puisqu’un homme d’exception en avait déjà posé les bases. Paoli incarne le lien entre les Lumières et la tradition républicaine : cultivé, philosophe, mais aussi homme d’action courageux, il est aux yeux de Cocchi l’illustration même de l’idéal du livre. Le grand homme qu’il dépeint est à la fois un héros d’histoire et un argument rhétorique : en exaltant Paoli, Cocchi cherche à prouver qu’avec un tel dirigeant, la Corse aurait pu être heureuse et libre, et qu’il est donc juste de poursuivre ce rêve politique.

Références aux penseurs des Lumières et de l’Antiquité

L’érudition de Cocchi transparaît à chaque page des Lettere, où il convoque de nombreux auteurs pour appuyer son propos, soit en les citant explicitement, soit en s’inspirant de leurs idées. Il mêle ainsi les autorités de l’Antiquité classique (Polybe, Cicéron, Xénophon) et celles de la philosophie des Lumières modernes (Montesquieu, Rousseau, Voltaire, d’Alembert, Algarotti…), sans oublier bien sûr le héros de la pensée républicaine italienne, Machiavel, qu’il ne nomme jamais directement mais qu’il évoque sous le titre de Segretario fiorentino. Cocchi s’inscrit donc dans un dialogue constant avec ses prédécesseurs, qu’il utilise comme caution intellectuelle et comme sources d’exemples historiques pour enrichir son argumentation. Voici les références les plus marquantes :

-

Montesquieu : Cocchi fait un usage intensif de l’Esprit des lois et des Considérations sur les Romains. Il le cite nommément à de nombreuses reprises. Par exemple, il reprend l’observation selon laquelle si les successeurs du roi Numa à Rome avaient eu la même politique pacifique, Rome serait restée une petite bourgade sans gloire. Cocchi s’inspire également de Montesquieu pour affirmer qu’un gouvernement aristocratique n’est véritablement bon que s’il tend vers la démocratie : «un Governo Aristocratico non è mai il migliore se non si accosta quanto più può alla Democrazia». Il en conclut toujours dans le sillage de Montesquieu, que la première loi d’un tel gouvernement doit porter sur l’éducation du citoyen, socle de la vertu républicaine. Montesquieu est encore invoqué à propos de la colonisation : Cocchi cite un passage où Montesquieu critique la folie des conquérants qui veulent appliquer à tous les peuples un même modèle, rappelant que si les Espagnols, après la conquête du Mexique et du Pérou, avaient gouverné avec mansuétude au lieu de tout détruire, ils auraient pu mieux conserver leurs conquêtes. Enfin, Cocchi emprunte des exemples tirés de l’histoire romaine : il mentionne par son entremise l’exil des rois de Rome et l’établissement des consuls, soulignant qu’une monarchie connaît des périodes d’ambition égoïste alors qu’une république, en changeant de magistrats chaque année, incite sans cesse ses dirigeants à se surpasser. En somme, Montesquieu est pour Cocchi une référence servant d'appuis solide à l’analyse lucide des lois et à l’éloge républicain.

-

Rousseau : La relation de Cocchi avec Jean-Jacques Rousseau est plus ambivalente. Il ne mentionne pas le Contrat social ni le projet de constitution que Rousseau rédigea pour la Corse en 1765, mais il s’attacha longuement à l'analyse du Discours sur les sciences et les arts. Cocchi prend le contrepied de Rousseau en défendant les sciences et les lumières. Il souligne que Rousseau «a toujours tort de blâmer [les sciences] et de les proscrire». Il faut au contraire encourager les progrès des connaissances, qui ne risquent pas de corrompre le peuple car la passion pour les sciences restera toujours limitée à quelques sages. Il tourne même Rousseau en dérision en imaginant un monde où l’on abolirait les sciences pour lui faire plaisir – «che diverrà egli?», «que deviendrait le monde?» demande-t-il ironiquement. Cocchi reproche à Rousseau d’avoir pris «le parti de la nouveauté» pour flatter le goût du paradoxe, sans approfondir réellement la question. Il va jusqu’à attaquer Rousseau sur le terrain moral en évoquant son roman Julie ou la Nouvelle Héloïse. Cocchi déclare «perdonare al Signor Rousseau il suo Romanzo della Nuova Eloisa», mais il précise que cette œuvre ne correspond en rien aux principes austères de son auteur : «nel tutto ella è un’Opera licenziosa, che non conviene a tutti» (dans l’ensemble c’est une œuvre licencieuse, qui ne convient pas à tout le monde). Il critique donc l’hypocrisie de Rousseau, chantre de la vertu qui a écrit un roman sentimental peu vertueux selon lui. Par ailleurs, Cocchi reconnaît tout de même quelques formule de Rousseau qu’il approuve : «asserisco anch’io col Rousseau che la Scienza non è fatta per l’uomo, ma per la ragione pensante». Autrement dit, la science n’est pas une fin en soi, mais elle est le produit de la raison qui cherche la vérité. Cette concession mise à part, Cocchi se pose globalement en adversaire courtois mais ferme de Rousseau sur le rôle des sciences et des arts, se rangeant ainsi du côté des Lumières modérées (Diderot, d’Alembert) contre le moralisme paradoxal du citoyen de Genève.

-

Machiavel : Figure tutélaire de la tradition républicaine italienne, Niccolò Machiavelli est omniprésent en filigrane dans le texte, bien que Cocchi ne le nomme jamais directement. Il l’appelle tantôt «il Segretario Fiorentino» (le Secrétaire florentin), tantôt «il nostro gran Politico Fiorentino» (notre grand homme politique florentin). Cocchi s’inspire largement des Discorsi (Discours sur Tite-Live) de Machiavel, qui analysent la grandeur de la Rome républicaine. Par exemple, il rappelle, suivant Machiavel, que Rome dut en grande partie sa puissance à la religion civile instaurée par Numa Pompilius : Machiavel «non dubita di affermare che quella città Regina era più obbligata a Numa… che a Romolo» – il n’hésite pas à affirmer que la Ville reine (Rome) devait plus à Numa (pour la religion et les lois) qu’à Romulus (pour la fondation militaire). Cocchi cite Machiavel (sans le nommer) sur un point institutionnel crucial : «la Dittatura dee esser riposta fra quei mezzi prodigiosi che hanno contribuito il più all’ingrandimento di Roma», «la dictature doit être comptée parmi ces moyens extraordinaires qui ont le plus contribué à la grandeur de Rome». En bon lecteur de Machiavel, il justifie l’usage de pouvoirs dictatoriaux temporaires en temps de crise, qui ont permis à la République romaine de surmonter des menaces graves sans périr. Cocchi reprend aussi l’idée machiavélienne que la lenteur des délibérations dans un grand corps politique peut mettre l’État en danger, d’où la nécessité d’un recours rapide à un homme providentiel en cas d’extrême urgence. Autre thème emprunté à Machiavel : la supériorité du soldat-paysan. Cocchi rappelle que «il Segretario Fiorentino vuole che si tolgano dal contado gli uomini proprî per la milizia», Machiavel veut qu’on prenne à la campagne les hommes aptes à la milice. Car ces ruraux sont robustes, habitués à la fatigue et aux rudes conditions, contrairement aux citadins raffinés. «Che cosa può mai valere un cittadino soldato senza forte temperamento ed attitudine al travaglio?» – Que vaut un citoyen-soldat sans vigueur ni capacité de labeur ? s’exclame Cocchi, résumant là une conviction centrale de Machiavel. Par de tels emprunts, Cocchi s’inscrit explicitement dans la rhétorique républicaine classique de Machiavel, célébrant la vertu, la discipline et l’amour de la patrie qui faisaient la force des anciennes républiques. Il cite également une anecdote chère à Machiavel sur l’imitation des grands modèles : il rappelle que Scipion l’Africain s’inspira en toutes choses de Cyrus tel que Xénophon le décrit, imitant sa castità, affabilità, umanità, liberalità (chasteté, affabilité, humanité, libéralité) pour égaler sa gloire. Cocchi va jusqu’à interroger dans une apostrophe le «grand Uomo Fiorentino… che scrisse sulla Politica, sulla Storia, e sulla Guerra» (le grand homme florentin qui écrivit sur la politique, l’histoire et la guerre) afin de l’assurer que son idéal d’une Italie libre de toute invasion pourrait être atteint si ses conseils étaient suivis. Cette adresse directe à l’esprit de Machiavel montre combien Cocchi se place sous son patronage intellectuel. Machiavel fournit à Cocchi un cadre conceptuel (l’idée d’une république vertueuse menacée par la corruption, la nécessité de lois fortes et d’une armée de citoyens) et une multitude d’exemples historiques romains venant étayer le cas corse.

-

Polybe et les auteurs de l’Antiquité : Grand lecteur des historiens antiques, Cocchi accorde une attention particulière à Polybe, l’historien grec de Rome, qu’il qualifie de «giudizioso» (plein de jugement) et de «gran politico… pieno di buon senso e di verità». Polybe est cité notamment à propos de la religion romaine : «come osserva il giudizioso Polibio…». Cocchi rappelle que selon Polybe, la force des Romains tenait à leur «spirito di Religione, ben radicato in quel Popolo», grâce auquel les serments avaient une valeur sacrée et soutenaient la discipline, le courage et la loyauté des citoyens. Il note que Polybe, tout païen éclairé qu’il était, «esalta fra le belle istituzioni dei Romani la fede, la pietà e… l’osservanza dei giuramenti», c’est-à-dire la foi, la piété et le respect des serments, autant de choses liées à une religion austère. Cocchi illustre cette observation par la célèbre anecdote rapportée par Polybe et Cicéron, des prisonniers romains rendus à Hannibal : sur dix prisonniers libérés sur parole, neuf retournèrent volontairement à Carthage n’ayant pu obtenir l’échange, et le dixième qui tenta de ruser avec son serment fut renvoyé par le Sénat, enchaîné, à Hannibal pour expier sa félonie. Cet exemple vise à montrer l’extraordinaire intégrité que peut inspirer une constitution morale et religieuse bien conçue – un modèle que Cocchi suggère d’adopter pour la Corse. Il insiste par exemple sur l’utilité du serment religieux pour souder les Corses autour de leurs lois. Outre Polybe, Cocchi émaille son texte de références à d’autres grands anciens : Cicéron qu’il appelle Tullio, Xénophon, Plutarque, etc., surtout pour des exemples. Il cite aussi Platon, Aristote et Démétrios de Phalère dans une digression philosophique, pour relativiser la quête de gloire intellectuelle et affirmer que la sagesse pratique compte plus que la spéculation abstraite. Ces références classiques renforcent le côté académique du texte et elles inscrivent la révolution corse dans une continuité historique prestigieuse. Les Corses sont comparés tantôt aux Spartiates, tantôt aux Romains selon les besoins de l’argument.

-

Voltaire, d’Alembert et Algarotti : Ils apparaissent explicitement dans son texte, intégrés à l’argumentation. Leur présence sert principalement d’autorité intellectuelle et de point d’appui pour étayer ses analyses politiques ou sociales, toujours dans un sens approbateur. Ainsi, l’auteur s’appuie sur Voltaire et Algarotti pour illustrer l’importance d’une nation sobre et vigoureuse. Dans une lettre, il évoque ce qu’« écrivent Voltaire et le comte Algarotti à propos de ce grand roi », en concluant que la robustesse et la frugalité sont indispensables à un peuple qui veut cultiver la terre tout en sachant prendre les armes. Il fait ici allusion aux écrits de Voltaire et d’Algarotti sur un monarque guerrier, probablement Charles XII de Suède, figure admirée des Lumières, pour en tirer un exemple concret : seul un peuple endurci, non corrompu par le luxe, peut défendre sa liberté. De même, l’auteur cite d’Alembert à propos du caractère national des Français. Après avoir rappelé le jugement de Jules César sur l’ancienne Gaule, il ajoute : « Je répète ce qu’après César, un Montesquieu, un d’Alembert, et d’autres [ont observé] ». Selon lui, ces autorités confirment que les Français, brillants au premier assaut, manquent de constance à la seconde défaite, par contraste avec d’autres peuples. Ici, d’Alembert et Montesquieu sont invoqués en caution scientifique pour renforcer une analyse quasi anthropologique des peuples européens. Il est notable que Cocchi ne conteste nullement ces penseurs mais les intègre harmonieusement à son propos. Il les présente comme des références admises, preuve que ses idées s’alignent sur le courant des Lumières européennes. Aucune critique directe n’est formulée à leur encontre : au contraire, il reprend leurs constats pour appuyer ses propres arguments. Voltaire est mobilisé pour son esprit mordant et son aura de philosophe engagé, d’Alembert pour son prestige encyclopédique et rationnel, Algarotti pour son rôle de passeur des idées nouvelles en Italie. Leur fonction argumentative est surtout de valider par l’exemple ou le témoignage des principes que l’auteur défend : l’éloge de la vie spartiate sans luxe, la louange de la liberté anglaise ou la mise en garde contre l’instabilité française s’en trouvent cautionnés par la voix des Lumières. On peut donc parler d’un recours à ces noms comme à des alliés intellectuels – témoins de poids dont la mention renforce l’adhésion du lecteur éclairé. Cocchi manifeste ici son admiration pour ces figures : il les avait d’ailleurs lues assidûment dès sa formation, fréquentant à Pise les idées de Buffon, Voltaire et d’Alembert. Quelques années après les Lettere, il dédiera un essai économique à d’Alembert, signe d’une profonde estime. L’auteur appuie ainsi son propos par des voix reconnues, et montre que la cause corse et ses propres idées s’accordent avec la pensée des Lumières modernes, qu’il approuve pleinement.

-

Outre ces trois noms, le texte fait écho à d’autres grandes figures du XVIIIe siècle – parfois sans les nommer explicitement, mais en reflétant nettement leurs idées. On y décèle l’influence de Cesare Beccaria et des milieux réformateurs milanais (tels Pietro et Alessandro Verri), de l’abbé Raynal, voire du jeune Filangieri.

Beccaria, auteur du célèbre Dei delitti e delle pene (1764), n’est pas cité nommément, mais ses principes imprègnent l’ouvrage. Cocchi reprend par exemple le grand principe d’égalité devant la loi pénale : il s’indigne à l’idée qu’« pour un même délit, le misérable coupable de basse condition soit traîné à la potence, tandis que le riche seigneur ne serait qu’exilé ». Il affirme avec force que « les lois ne doivent pas être partiales », qu’elles s’adressent aussi bien au berger qu’au citoyen puissant, et qu’elles doivent s’appliquer à tous sans privilèges. Cette condamnation des châtiments inéquitables et des privilèges judiciaires fait écho direct aux arguments de Beccaria et des frères Verri contre la torture et l’arbitraire des peines. De même, l’auteur prône la modération pénale et la rationalité des lois, convergeant avec le mouvement milanais dit des Lumières lombardes. Sa dénonciation de la disproportion des peines et du deux-poids-deux-mesures aristocratique montre qu’il s’aligne sur l’idéal d’une justice impartiale et humanitaire déjà formulé par Beccaria. Cocchi avait connaissance de ces débats : il écrivait en Toscane au moment où les idées de Beccaria se répandaient en Europe, et ses Lettere contribuent à les diffuser dans le contexte corse.

Par ailleurs, l’auteur développe des thèmes chers aux Lumières italiennes réformatrices, par exemple la critique des inégalités sociales et du luxe, qui rejoint des préoccupations qu’on retrouvera plus tard chez Filangieri ou Gaetano Ricca. Il affirme qu’un gouvernement miné par d’énormes inégalités est voué à périr tôt ou tard. Il appelle à rendre aux hommes leurs droits et à briser leurs chaînes, véritable cri réformateur qui anticipe l’élan égalitaire des décennies suivantes. Cocchi exalte l’égalité des conditions comme condition du bien commun : il vante l’« union des esprits » et l’« égalité des fortunes » qui seules permettraient à un peuple de s’élever au rang de nation souveraine. Ces idées rappellent l’utopie d’une société sans castes et sans misère, partagée par certains penseurs radicaux tels que Mably ou plus tard Filangieri dans La Scienza della legislazione (1780). S’il ne cite pas Filangieri (trop jeune en 1770), Cocchi en anticipe l’esprit: il réclame une société plus égalitaire, où la richesse excessive et le luxe ne corrompent pas la vertu civique. Dans un passage économique, il analyse même l’origine de la disparité des richesses: le commerce intérieur crée inévitablement des écarts, explique-t-il, et le luxe instaure une forme de servitude des plus pauvres envers les plus riches. Cette réflexion sur les effets pervers du luxe et la “servitude volontaire” des inégalités prolonge les critiques morales des Lumières. On pense aux écrits de Muratori sur le luxe ou aux discours économiques d’Antonio Genovesi.

En matière de religion et de tolérance, l’auteur adopte aussi la tonalité du Siècle des Lumières. Il se fait l’écho des appels à la tolérance religieuse et à la raison contre le fanatisme. Il distingue entre la religion authentique, utile à la morale publique et la superstition ou l’intolérance qui oppriment les esprits. Par exemple, il estime que la liberté d’exprimer la vérité est non seulement légitime mais salutaire : « si c’est la liberté de dire aux hommes des vérités utiles pour qu’ils connaissent leurs droits, c’est leur rendre ce que le préjugé leur avait ôté – c’est donc une liberté nécessaire ». En revanche, il condamne toute liberté qui « offenserait la Religion », témoignant d’une position éclairée mais modérée, respectueuse de la religion dès lors qu’elle prône la mansuétude. Cette approche équilibrée rappelle la ligne de Voltaire (combattre l’Infâme, c’est-à-dire le fanatisme, tout en louant une religion éclairée et tolérante) et celle des réformateurs catholiques éclairés en Italie. Cocchi souligne d’ailleurs les bienfaits d’une religion bien entendue : suivant Raynal et d’autres, il voit dans la religion un frein possible aux tyrans et il salue l’esprit de douceur du christianisme du XVIIIe siècle. Ici encore, il ne cite pas l’abbé Raynal explicitement, mais son indignation face aux « tyrans sanguinaires qui oppriment la multitude désarmée par la religion » trahit une conscience sensible aux injustices dénoncées par Raynal. Rappelons que l’Histoire des deux Indes de Raynal paraît justement en 1770 : l’idée que la religion a pu être instrumentalisée pour soumettre les peuples, et l’appel sous-jacent à une libération des opprimés, se retrouvent dans les Lettere. La cause corse elle-même est présentée comme une lutte contre l’oppression d’abord génoise puis française, analogue aux combats anti-coloniaux que Raynal et Diderot glorifient.

Enfin, il convient de mentionner Pietro et Alessandro Verri. S’ils ne sont pas nommés, leurs influences transparaissent via Il Caffè (1764-66) et les réseaux milanais. Pietro Verri, auteur d’une Reflexion sur la torture (1768), aurait sans doute applaudi la critique que fait Cocchi des lois pénales inhumaines. Alessandro Verri, plus littéraire, partageait l’admiration de son cercle pour l’expérience corse de Paoli. Cocchi correspondait avec des intellectuels au-delà de la Toscane Il s’inscrit dans cette constellation. Son attachement aux idées de justice, de réforme morale, d’égalité civile et de tolérance montre qu’il appartient de cœur et d’esprit au parti des Lumières italien. Qu’il évoque ou non chaque philosophe nommément, il en épouse les grandes causes : abolir les privilèges, éclairer le peuple sur ses droits, moraliser l’exercice du pouvoir et promouvoir la liberté de conscience.

Contexte italien du Settecento riformatore : un éclairage sur l’usage de ces références

Pour comprendre l’utilisation de ces références, il faut la replacer dans le contexte culturel et politique de l’Italie du XVIIIe siècle, en plein Settecento riformatore. À cette époque, de nombreux États italiens entreprennent des réformes inspirées des Lumières. Des souverains éclairés – Léopold de Lorraine en Toscane, Charles III puis Ferdinand IV à Naples, les Habsbourg en Lombardie – collaborent avec des intellectuels pour moderniser les lois, l'économie, la société. Dans toute la péninsule, des groupes de penseurs, des « philosophes », animent des discussions, fondent des académies et des journaux et ils poussent aux changements : parmi leur thèmes prédilectoires, l'abolition de la torture, le libre commerce des grains, la réforme fiscale, la tolérance religieuse. Cet effervescent moto riformatore touche même les régions périphériques comme la Corse, géographiquement et culturellement liée à l’Italie.

La République corse de Pasquale Paoli (1755-1769) a en effet suscité un énorme intérêt chez les réformateurs italiens et européens. Franco Venturi souligne que « l’appel de la Corse » trouva réponse chez Rousseau, Boswell, Genovesi, Parini – et aussi chez Raimondo Cocchi. L’île, en se soulevant contre la domination génoise, incarne aux yeux de beaucoup un idéal de liberté républicaine et de renouveau politique. Paoli y a établi une constitution (1755) et gouverné en éclairé, fondant une université, promulguant des lois égalitaires et abolissant les privilèges féodaux. Pour les Lumières italiennes, cette expérience détonante montrait qu’un peuple latin pouvait mettre en pratique les théories de Montesquieu ou Beccaria. Rousseau lui-même rédigea un Projet de constitution pour la Corse (1765), signe de l’aura du « laboratoire corse » si l'on puit dire.

En Toscane où officie la plume de Raimondo Cocchi, le climat intellectuel est favorable aux idées nouvelles. Autour de Pise et Livourne gravite un cercle de lettrés toscans - De Soria, Pignotti - fascinés par l’exemple de Paoli. Comme le rappelle Treccani, les Lettere italiane sopra la Corsica expriment « l’intérêt et l’enthousiasme de certains hommes de culture toscans pour l’expérience politique de Paoli ». Cocchi lui-même voyage en Corse en 1767 et rencontre Paoli, consolidant sa conviction que cette révolution est une cause juste et exemplaire. Ses lettres paraissent en 1770, juste après la chute de la Corse libre (défaite de Paoli à Ponte Novo en 1769 et annexion française). Bien que « tardives » selon certains contemporains, elles reflètent clairement la polemica antidespotica (“polémique antidespotique”) qui anime alors les milieux progressistes toscans. Dans ces cercles, on relit Machiavel dans un sens républicain, pour légitimer la résistance des peuples et l’on promeut les idées de Montesquieu sur la liberté et l’équilibre des pouvoirs.

Raimondo Cocchi s’inscrit entièrement dans ce courant : la Corse de Paoli est décrite comme la réalisation concrète de l’idéal des Lumières. Sous sa plume, l’île incarne la vertu républicaine au sens de Montesquieu – ce mélange de liberté et d’égalité devant la loi qui fait la grandeur des républiques. Il montre comment Paoli a su doter son peuple de lois s’appliquant à toutes les classes sans exception, d’institutions judiciaires équitables et d’une éducation éclairée, concrétisant ainsi l’objectif des philosophes : l’égalité des citoyens dans la loi. Cette lecture enthousiaste de l’« utopie corse » témoigne de l’esprit du Settecento riformatore. Partout en Italie, les Lumières cherchaient des exemples et des encouragements pour pousser leurs propres gouvernants à réformer. La Corse fut perçue comme « un incitement » (un encouragement), admirée dans toute l’Europe et même outre-Atlantique où les insurgés américains y virent un précédent. Certes, son destin fut tragique – « entousiasmes, puis abandon » – mais son élément rebelle et libertaire marqua les esprits.

Les Lettere de Cocchi illustrent ainsi une double dimension culturelle et politique. D’un côté, elles s’adressent aux élites cultivées italiennes, d’où l’abondance de citations savantes, antiques et modernes. Elles plaident la cause corse comme digne des plus grands auteurs. De l’autre, elles constituent un pamphlet politique en faveur de la liberté, dirigé contre le despotisme, ici incarné par Gênes puis par la France. L’usage appuyé des références aux Lumières modernes vise donc à légitimer la révolution corse dans le langage même du XVIIIe siècle réformateur. Il s’agit de montrer que la Corse de Paoli est en harmonie avec les idées qui animent les réformes en Toscane, à Milan, à Naples et ailleurs, et qu’en la défendant on défend en réalité l’idéal réformateur commun. En situant constamment son propos par rapport à Voltaire, d’Alembert, Beccaria,et d'autres penseurs éclairés, l’auteur ancre la Corse dans la République des Lettres européenne, la faisant passer pour un enjeu philosophique universel et non un simple soulèvement local.

Ancrage classique versus moderne : l’équilibre entre références antiques et Lumières

L’un des aspects les plus intéressants de la pensée cocchienne est précisément ce double ancrage : elle puise à la fois dans la tradition classique, antique et humaniste d'une part, et dans la modernité d'autre part. Les propos antérieurs avaient déjà souligné la présence de nombreuses références antiques dans les Lettere. L’apport des références aux Lumières modernes vient donc compléter cet édifice intellectuel, lui donnant une assise dans le présent du XVIIIe siècle en plus de l’autorité du passé.

Cocchi cite fréquemment les historiens greco-romains et les exemples de l’Antiquité. Polybe en particulier est une source majeure, tenu pour un modèle de l’historien-philosophe. L’auteur le mentionne avec admiration comme « Polibe, le Grand, l’illustre philosophe qui a écrit une Histoire ». Il lui emprunte de multiples analyses : par exemple, l’idée que la religion civique romaine cimentait les vertus morales et la discipline qu’il reprend à son compte. « Le judicieux Polybe observe », écrit-il, que c’est la ferveur religieuse qui fortifia l’ancienne Rome, donnant aux citoyens le sens du serment sacré, la patience dans les épreuves et la fidélité à la parole donnée. Il rappelle que même Cicéron et Tite-Live attribuaient « après Polybe », la grandeur romaine à l’œuvre du roi Numa instaurant une religion austère. De tels passages montrent que l’auteur s’appuie sur l’Antiquité comme sur un miroir instructif pour la Corse contemporaine : les républicains corses sont comparés aux anciens Romains vertueux ou aux Spartiates, soulignant la pérennité de certaines lois de l’histoire. Il évoque aussi l’histoire de Carthage, la décadence macédonienne, les anecdotes tirées de Plutarque, Tite-Live, César ou Tacite, pour en tirer des leçons de politique intemporelles.

Par ailleurs, Machiavel est une référence souterraine mais certaine. Les milieux toscans dont il est issu lisaient Machiavel en tenant ses Discours pour un bréviaire républicain. L’auteur des Lettere partage ce point de vue : il préconise une milice populaire, admire la vertu civique et la liberté politique, autant de thèmes chers au Secrétaire florentin. Les cercles toscans, de coutume, républicanisent Machiavel et ils s’en servent pour introduire Montesquieu en Toscane. Cocchi hérite directement de cette double filiation : « sur la base d’une interprétation “républicaine” de Machiavel, [ils] avaient ouvert la voie à la diffusion des idées de Montesquieu », écrit Venturi à propos de ses pairs. Ainsi, dans les Lettere, Machiavel est présent par l’exemple : Cocchi ne le cite peut-être pas nommément sans doute par prudence - le nom de Machiavel restant controversé – mais on retrouve son influence dans l’admiration affichée pour les institutions de la Rome républicaine ou dans la lucidité sur les jeux de pouvoir. L’auteur analyse par exemple comment les puissances se servent des divisions internes d’un peuple pour l’asservir, une mécanique que Machiavel décrivait aussi.

En plus de ce solide socle classique, les références aux Lumières modernes apportent un éclairage actuel et une validation par l’expérience du XVIIIe siècle. L’auteur fait alterner dans son texte les autorités antiques et celles de son temps, montrant qu’elles concordent souvent. Par exemple, il passe du portrait des Gaulois par César à celui des Français par Montesquieu et d’Alembert, pour souligner la continuité des caractères nationaux sur deux millénaires. Il mêle la sagesse de Polybe et de Cicéron aux arguments de Voltaire ou D’Alembert, persuadé que tous contribuent à cette lecture qu'il propose. Le double ancrage sert un discours à la fois érudit et engagé : érudit, car il puise aux sources classiques vénérées des lecteurs humanistes ; engagé et contemporain, car il convoque les philosophes de son siècle pour montrer que ses idées sont en phase avec le progrès intellectuel en cours.

On observe néanmoins une nuance dans l’usage des deux corpus : les références antiques servent souvent à illustrer des lois générales de l’histoire ou des vertus éprouvées : la religion civique, la corruption par le luxe, la bravoure militaire; tandis que les références aux Lumières modernes sont mobilisées pour commenter des réalités présentes : la critique du despotisme contemporain, les principes des sciences nouvelles de l’homme. L’auteur utilise les Anciens pour donner de la profondeur historique à son raisonnement, et les Modernes pour lui donner une actualité pertinente. C’est précisément ce qui fait la richesse de sa pensée : un pied dans la tradition classique italienne et un pied dans l’avant-garde des Lumières européennes.

Par exemple, Cocchi clame à la fois, sur le ton rousseauiste, « Rendez aux hommes leurs droits, brisez leurs chaînes », et il appuie cette exhortation par l’exemple romain ou spartiate. Il loue la liberté naturelle des Corses en la comparant à celle des anciens peuples libres : « Les Corses ont de tout temps montré un esprit ardent de liberté… Il semble que l’esprit de liberté leur soit si naturel qu’ils ne puissent aisément le changer » écrit-il, comparant leurs vicissitudes à celles d’autres nations passées par divers gouvernements sans perdre l’âme libre. Cette conception d’un génie de la liberté inscrit la Corse à la fois dans l’histoire classique comme héritière des anciennes républiques et dans le discours moderne sur les droits des peuples.

En définitive, la place des Lumières modernes dans les Lettere italiane vient compléter sans suppléer celle des références antiques et classiques. Cocchi opère une forme de conciliation entre l’autorité des Anciens et la novation des Modernes. Ce double ancrage était caractéristique de nombre de réformateurs italiens du XVIIIe siècle, qui tentaient de « salder ensemble la passion pour la science cosmopolite et la recherche pratique », selon l’expression de Venturi. Dans le cas des Lettere, le résultat est une argumentation particulièrement solide : en invoquant Polybe et Voltaire, Machiavel et Beccaria, l’auteur donne à sa défense de la cause corse une légitimité à la fois historique et philosophique. Il montre que l’Antiquité et la Modernité convergent pour enseigner les mêmes vérités – celles que la Corse de Paoli aurait réalisées : l’amour des lois justes, la vertu austère, le courage de la liberté. Cette combinaison de deux registres – l’héritage classique et la pensée éclairée – atteste de la culture polyvalente de Cocchi/Malanima et de son intention de persuader tous les publics éclairés, les humanistes érudits comme les philosophes des Lumières.

Dans le contexte du Settecento riformatore italien, ce texte se présente en somme comme un pont entre l’Antique et le Moderne, mettant l’autorité des anciens et la raison des modernes au service d’une même cause : la défense de la liberté, de l’égalité et de la réforme éclairée incarnées par l’éphémère République corse de Paoli. Cocchi propose à son lecteur une synthèse originale, faisant de la Corse de 1770 un sujet digne aussi bien de Polybe que de Voltaire, et inscrivant son propre nom dans la vaste République des Lumières.

Construction argumentative et dimension épistolaire

Les Lettere italiane sopra la Corsica sont structurées, comme le titre l’indique, sous forme de lettres successives : nous sommes face à un procédé littéraire courant au XVIIIe siècle pour présenter des réflexions de façon vivante et subjective. Cocchi utilise pleinement les avantages du discours épistolaire. D’une part, elle lui permet de varier les registres - tantôt pathétique, tantôt analytique, tantôt narratif - et de s’adresser directement à un interlocuteur, ce qui crée une proximité voire une familiarité avec le lecteur. D’autre part, elle offre un cadre souple pour aborder différents sujets au fil des lettres, en répondant aux questions que son correspondant fictif lui pose.

La trame du livre repose sur un échange entre Cocchi et un ami, peut-être un lettré italien proche des affaires de Corse, mais il n'y a rien de sûr à ce propos car cela peut tout à fait relever d'un artifice du discours proche de la forme rhétorique de la prosopopée. Cet ami lui envoie des nouvelles de Corse et il sollicite son avis. Par exemple, après la défaite des Corses, le correspondant rapporte «Le nuove… son tutte di rovina, di sangue, di servitù» – les nouvelles de notre Royaume ne sont que ruine, sang et servitude – ce qui incite Cocchi à exprimer sa douleur et son indignation dans la première lettre. Par la suite, l’ami demande explicitement à Cocchi son opinion sur la législation la plus appropriée pour la Corse («vorreste che scrivessi qual sarebbe la legislazione la più propria…»). Cocchi feint d’abord l’humilité (il se dit «ente pacifico», une créature pacifique peu habituée aux matières guerrières) et se il montre réticent étant donné les circonstances tragiques. Néanmoins, il accepte «di ragionarvi di legislazione» – de discourir de législation – pour faire plaisir à son correspondant. De même, c’est en réaction à la curiosité de son ami qu’il entreprend de raconter la vie de Paoli : «Non so… meravigliarmi che mi ricerchiate con premura que’ pochi anecdoti… intorno alla vita del Generale de Paoli» - Je ne m’étonne pas que vous me demandiez avec insistance les quelques anecdotes que je sais sur la vie du Général Paoli. Ce dispositif confère à l’argumentation un caractère dialogué et progressif. Chaque lettre a un objectif précis, annoncé à la fin de la précédente («In altra mia ragioneremo di Legislazione…» – Dans une autre lettre nous discuterons de législation. Ainsi, la structure se compose comme suit :

-

Lettre I : tableau émouvant de la situation présente (la tragedia de la Corse) et condamnation de l’agression tyrannique, sur un registre pathétique et moral.

-

Lettre II : réflexion philosophique sur le peuple corse, son caractère formé par l’histoire, comparaisons avec les Romains, sous les modalités du registre philosophique et historique.

-

Lettre III : transition vers la question des lois, considérations générales sur la guerre et la vertu Cocchi

-

Lettre IV : portrait héroïque de Paoli, biographie exemplaire, digne du registre épique et de l'éloge.

-

Lettres V et sq. : propositions concrètes de réformes pour la Corse (institutions politiques, éducation, agriculture, commerce), sous une modalité de registre politico-utopique et didactique. Cocchi y développe point par point ses « riflessioni meramente politiche» qu’il destine à l’île.

-

Dernière lettre : conclusion, prière pour avoir la santé de continuer l’entreprise. Cocchi clôture avec une profession de foi humaniste.

Il faut souligner la progression argumentative habile de l’ensemble. Dans une traidtion poétique digne d'Aristote, Cocchi commence par gagner la sympathie du lecteur via l’émotion : il brandit la compassion pour un peuple opprimé, et l'admiration pour un grand homme digne du Sauveur. Il légitime d’emblée sa parole par une posture morale irréprochable : «io mi dolgo con tutti i buoni» écrit-il, «je souffre avec tous les hommes de bien [des malheurs de la Corse]». Il se place ainsi sur le terrain de la vertu et de la sensibilité éclairée, conformément à l’éthique des Lumières. Son ton personnel et sincère engage le lecteur à partager ses valeurs. Puis, une fois le capital de sympathie établi, il conduit le lecteur vers l’analyse plus technique portant sur les lois, la gouvernance, en montrant qu’il ne s’agit pas de spéculation froide mais bien que l'objectif est de répondre à un drame humain. La figure de Paoli sert de charnière entre le pathos et le logos : en incarnant ses idées dans un héros réel, Cocchi rend son projet politique à la fois concret et exaltant. Enfin, il déploie ses recommandations politiques en s’appuyant sur l’autorité des philosophes et sur l’exemple de l’histoire.

La correspondance fictive remplit une fonction de stratégie rhétorique. Elle permet à Cocchi de varier les voix, autrmeent dit de donner à entendre une polyphonie argumentative : celle du correspondant introduit des objections ou des demandes, tandis que la sienne répond avec modestie ou avec ferveur. Par moments, Cocchi affecte l’humilité du savant qui livre à un ami ses idées incomplètes, presque à l’essai, ce qui rend son propos plus accessible et désamorce toute accusation de présomption. Il se dit conscient des limites de sa réflexion et il prie pour avoir le temps d’approfondir : «Possa il Cielo darmi tanta salute da seguitare la incominciata impresa…» – Puissent les cieux me donner assez de santé pour poursuivre l’entreprise commencée…. Il présente ses idées non comme des dogmes, mais comme les pensées d’une «anima ben disposta» (une âme bien disposée) qui «studia per l’umanità» – étudie pour l’humanité. Cette déclaration de principe en fin d’une lettre trahit la posture éthique profonde de l’auteur : Cocchi se voit comme un philosophe philanthrope, travaillant non par ambition personnelle mais par amour de l’humanité et du bien public. Le ton épistolaire, direct et chaleureux, renforce cette image d’un auteur bienveillant écrivant «caro Amico» (cher ami) à son interlocuteur. Ce dispositif donne ainsi à l’ouvrage une dimension éthique marquée : l'auteur ne se pose pas en donneur de leçons abstraites, il apparaît comme un homme sensible, ami de la liberté et du genre humain, partageant sincèrement ses convictions avec un pair. Cette posture d’honnêteté et de vertu est typique de la rhétorique des Lumières, où l’auteur cherche à convaincre autant par son caractère (ethos) et son émotion (pathos) que par sa raison (logos).

Enfin, l’épistolaire offre une liberté de ton : Cocchi peut passer d’un registre à l’autre sans formalisme, digresser sur une anecdote historique ou une citation littéraire, puis revenir au fil du discours. Cela donne une lecture variée et plaisante, plus engageante qu’un traité aride. En somme, la construction en lettres permet à Cocchi d’allier érudition et implication personnelle, conférant à son analyse une force de persuasion accrue.

Contexte politico-intellectuel et influences

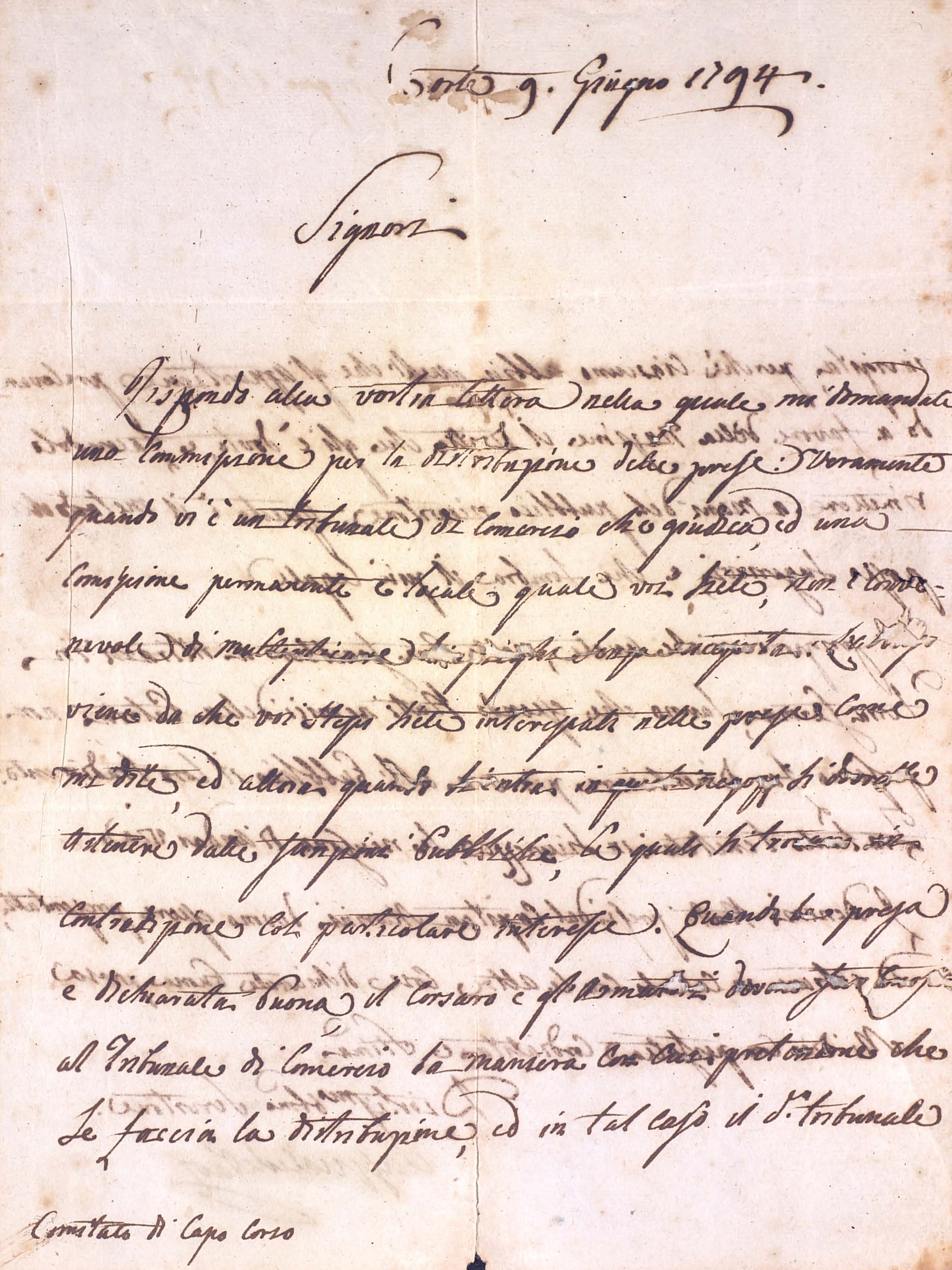

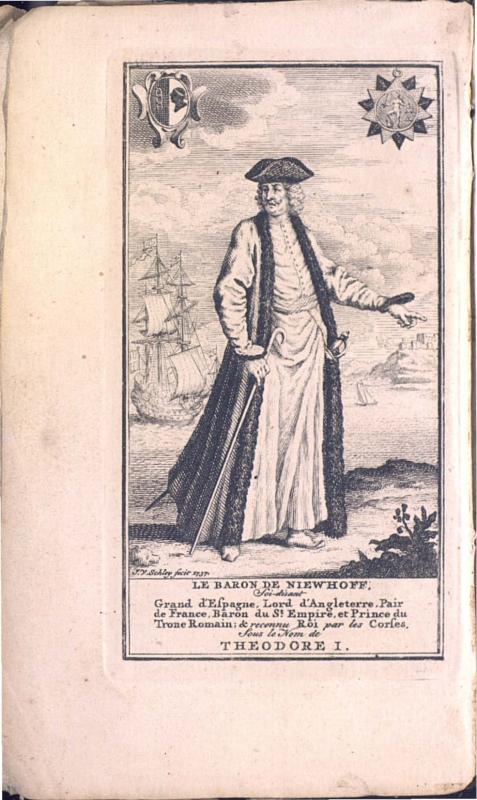

L’œuvre de Cocchi s’inscrit dans un contexte politique et intellectuel dense. La Corse, à la fin du XVIIIe siècle, est au cœur de débats intenses sur la liberté des peuples et les modèles de gouvernement. De 1755 à 1769, sous la conduite de Paoli, l’île avait expérimenté une forme de république éclairée, dotée d’une Constitution et d’institutions démocratiques avancées pour l’époque, à l'exemple du suffrage masculin quasi-universel ou de la Diète nationale. Cette brève indépendance, obtenue aux dépens de la domination de Gênes, a suscité un immense intérêt dans toute l’Europe des Lumières. Philosophes et observateurs voyaient la Corse comme un laboratoire du principe de liberté des peuples. Rousseau lui-même écrit en 1765 : «Il est une nation en Europe capable de législation… C’est la nation corse». L’Angleterre, de son côté, accueille Paoli en héros après sa défaite de 1769, et l’écrivain James Boswell publie un Account of Corsica (1768) qui popularise la cause corse auprès du grand public britannique et européen. En France, le cas corse divise l’opinion éclairée : Voltaire justifie opportunément l’annexion française au nom du progrès, tandis que Raynal ou Diderot sympathisent plutôt avec le droit des Corses à l’autodétermination. En Italie, l’émotion est vive de voir une île italophone et catholique conquise par la France. Des intellectuels milanais comme Pietro et Alessandro Verri soutiennent un temps Paoli avant de se raviser, semble-t-il, après l’échec de la révolution. Le vénitien Domenico Caminer publie en 1768 un Saggio storico del Regno di Corsica relatant la lutte des Corses. Pasquale Paoli devient un personnage célébré dans la péninsule, souvent comparé aux grands hommes de l’Antiquité.

C’est donc au croisement de ces discussions que se situent les Lettere de Cocchi. Publiées en 1770 à Livourne, elles visent un public transnational de lettrés italiens et européens. Le contexte immédiat est celui de l’annexion française : en 1768, la République de Gênes céda ses droits sur la Corse à Louis XV, et après une résistance acharnée les Corses furent vaincus militairement en 1769 à Ponte-Novo. Cocchi écrit donc au lendemain de la perte de l’indépendance corse, alors que Paoli est en exil. Son ouvrage a ainsi une tonalité à la fois mélancolique et combative : mélancolique car il déplore la chute d’un peuple libre («un popolo libero che va a perire nell’orror della strage… anche nei secoli illuminati», «un peuple libre qui va périr dans l’horreur du massacre… même en ce siècle éclairé»), combative car il cherche à préserver l’héritage des idéaux corses et à en tirer des leçons pour l’avenir. Cocchi refuse de voir l’expérience paolienne sombrer dans l’oubli : son analyse fouillée des principes de liberté vise à sauver ce qui peut l’être de la révolution corse, sur le plan des idées sinon des faits.

Il inscrit clairement la lutte corse dans le grand courant des peuples cherchant à reconquérir leur liberté contre le despotisme. Ce faisant, Cocchi participe aux Lumières engagées qui prennent fait et cause pour les droits des nations opprimées. La Corse de Paoli est pour lui l’équivalent moderne des provinces qui se dressèrent jadis contre l’Empire romain ou des cités grecques défendant leur autonomie. Il la compare d’ailleurs implicitement aux provinces néerlandaises ou américaines en quête de liberté. Bien que la révolution américaine ne soit pas encore advenue en 1770, les ferments étaient présents et les philosophes en avaient le pressentiment. Cocchi évoque aussi les erreurs des conquérants espagnols en Amérique, laissant entendre que la domination coloniale est moralement condamnable et vouée à l’échec si elle ne respecte pas les peuples conquis. Ses Lettere s’inscrivent donc dans un débat pré-révolutionnaire sur le droit à la résistance et à l’indépendance. On y sent poindre les idées qui fleuriront deux décennies plus tard dans la Révolution française et les mouvements d’émancipation nationale : la souveraineté populaire, le patriotisme républicain ou encore l’égalité des citoyens.

Enfin, il convient de noter l’importance du contexte italien dans l’œuvre de Cocchi. En exaltant Paoli comme un héros de la Nazione Italiana, Cocchi fait de la cause corse un enjeu patriotique italien. À l’époque, l’Italie est morcelée en États sous influence étrangères (les Bourbons, les Habsbourg, etc.) et elle ne connaît plus la liberté républicaine depuis la chute de la Sérénissime de Gênes et de Venise. La Corse représentait pour certains patriotes un espoir de voir renaitre, fût-ce en dehors du continent, une entité italienne libre. Le fait que la France, considérée comme rivale, s’en soit emparée a pu renforcer un sentiment national italien diffus. Cocchi, Toscain au service du Grand-Duc de Lorraine, exprime une forme de nationalisme culturel en saluant Paoli comme la promesse d’une gloire italienne. Il s’inscrit ainsi dans la préhistoire du mouvement national italien (Risorgimento) qui émergera au siècle suivant. Son usage de la langue italienne dans les lettres, sa fierté de la tradition toscane (il mentionne même la langue florentine face à la langue latine dans une anecdote machiavélienne), et ses appels à la vertu antique suggèrent qu’il entend raviver la conscience d’une identité italienne commune.

Les Lettere de Cocchi sont un carrefour intellectuel à la croisée de chemins passionnants pour la critique contemporaine : elles appartiennent au contexte immédiat de la révolution corse et elles en tirent matière à réflexion, mais elles s’inscrivent aussi dans l’effervescence intellectuelle plus générale des Lumières tardives, qui voit se rejoindre l’héritage classique et les idéaux nouveaux. L’œuvre reflète les préoccupations de son temps – libertés des peuples, réformes éclairées, vertu et bonheur public – et a elle-même contribué, modestement, à diffuser ces notions en Italie et en Europe.

Portée idéologique et pertinence historique de l’ouvrage

Au terme de cette analyse, quelle est la nature et la portée idéologique des Lettere italiane sopra la Corsica de Cocchi ? S’agit-il d’un manifeste politique, d’une utopie, d’un plaidoyer réformiste ? Probablement un peu de tout cela à la fois.

Manifestement, Cocchi a écrit un texte engagé qui prend parti pour une cause politique concrète et qui cherche à convaincre ses lecteurs du bien-fondé de la cause corse. À ce titre, les Lettere font figure de manifeste politique pro-corse et pro-républicain. Cocchi y développe une véritable profession de foi en la liberté, la souveraineté populaire et la vertu civique qui rappelle les manifestes révolutionnaires à venir. Par exemple, son appel à l’égalité contre les privilèges et son éloge appuyé des républiques antiques sonnent comme un tocsin annonciateur des revendications démocratiques de la fin du siècle. Il y a chez Cocchi une volonté d’éveiller les consciences italiennes et européennes : il ne se contente pas d’une analyse neutre, il veut susciter l’admiration pour Paoli, l’indignation contre l’oppression, le désir d’une législation juste. En cela, son ouvrage est bien un manifeste au sens où il défend une idéologie face à l’absolutisme monarchique notamment.

Néanmoins, les Lettere ne sont pas un pamphlet incendiaire ni un appel direct à la révolte. Cocchi reste un philosophe qui s’adresse aux élites cultivées plus qu’au peuple. Son style est mesuré, il est argumenté, non violent. C’est pourquoi on peut aussi voir en son texte un plaidoyer réformiste. Cocchi ne prêche pas la guerre à tout prix, il ne sombre pas dans un nationalisme étroit : il en appelle plutôt à la raison des gouvernants et des citoyens. Il esquisse un programme de réformes qu’un gouvernement éclairé pourrait mettre en place pour rendre un peuple heureux. En ce sens, il participe de l’esprit réformateur des despotes éclairés qui cherchaient à inspirer des réformes depuis le sommet de l’État. Cocchi ne rejette pas complètement la monarchie tant qu’elle est tempérée et respectueuse des droits (il valorise par exemple l’idée d’un souverain soumis aux lois). Son idéal corse aurait pu peut-être s’accommoder d’une autonomie sous souveraineté étrangère si celle-ci avait respecté les droits des Corses. D’ailleurs, Montesquieu qu’il cite prônait l’adoucissement de la domination coloniale plutôt que son abolition. On peut donc lire les Lettere comme un plaidoyer adressé implicitement aux nouvelles autorités françaises : Cocchi, en exposant l’esprit qui devrait animer la législation de la Corse, indique aux conquérants ce qu’il faudrait faire pour gouverner l’île justement (ou du moins souligne les torts qu’ils ont eus de ne pas le faire). Cette dimension réformiste modérée nuance le caractère de manifeste révolutionnaire.

En même temps, Cocchi va plus loin qu’un simple projet de réformes réalistes. Par certains aspects, les Lettere relèvent de l’utopie politique. Cocchi réfléchit en effet à un système idéal de lois et de mœurs pour la Corse, sans véritable souci des contingences pratiques de mise en œuvre. Lorsqu’il imagine une société parfaite d'agriculteurs-soldats vertueux, toujours sobres et patriotes, il dépeint un tableau presque utopique à la façon de Thomas More ou de La République de Platon. Son insistance sur la rareté des «grands hommes» fondateurs de législations heureuses, son voeu pieux que plusieurs conditions favorables se rencontrent en même temps pour qu’un État modèle voie le jour, montrent qu’il a conscience de la dimension hypothétique de son propos. D’ailleurs, la dernière phrase d’une de ses lettres – «Possa il Cielo… far conoscere… che sono ancora nel mondo di quelle anime… che studiano per l’umanità» – n’est pas sans teinte utopique : il se présente comme un des rares esprits désintéressés œuvrant pour le bien de l’humanité, espérant transmettre un flambeau de sagesse. C’est en quelque sorte un rêveur éclairé qui parle, dans la lignée des philosophes utopistes du XVIIIe (Campanella un siècle plus tôt, ou plus près de lui l’abbé Mably qui écrivait en 1758 Les principes de la législation et Droit public de l’Europe en idéalisant les Spartiates et les premiers chrétiens). Les Lettere oscillent donc entre le concret (réalité de la Corse de 1770) et l’utopie (une Corse idéale, exemplaire pour le monde). Cocchi lui-même qualifie modestement son projet de «intrapresa» et presque de jeu intellectuel – il parle de «quel motore della nostra Legislazione, che per diletto assegneremo alla Corsica» - ce ressort de notre législation, que pour le plaisir nous attribuerons à la Corse. L’expression «per diletto» suggère qu’il y a un côté expérimental, gratuit, à imaginer une constitution parfaite pour l’île. On est là au croisement de l’essai philosophique et du roman politique à la Télémaque de Fénelon, par exemple. D’ailleurs, Cocchi connaissait les projets utopiques de ses contemporains : la Treccani note que l’un de ses inspirateurs, G.G. De Soria, projetait un «romanzo politico… viaggio al Regno di Sofia» (un roman politique de voyage au royaume de Sophia) qui serait une société parfaite. Cocchi a transposé cette veine utopique dans un cadre réel, la Corse, mais en la teintant d’idéalisme.

La pertinence historique des Lettere italiane est double. D’un point de vue strictement immédiat, l’influence de l’ouvrage fut sans doute limitée. La Corse, après 1770, était placée sous censure française, et ce texte écrit en italien n’a probablement circulé que dans les cercles restreints des lettrés toscans ou corses exilés. Ce n’est pas un texte qui a changé le cours des événements concrets. Toutefois, il a contribué à documenter l’état d’esprit des partisans de la liberté corse et à préserver la mémoire intellectuelle de cette révolution manquée. À ce titre, il est une source précieuse pour les historiens des idées. Il témoigne de la synthèse opérée par certains penseurs entre Républicanisme classique et Lumières pour penser un État moderne. Cette synthèse préfigure, à sa manière, l’idéologie de la Révolution française et plus encore celle des mouvements libéraux du XIXe siècle. On peut voir dans Cocchi un précurseur du libéralisme national : il défend la liberté collective d’un peuple tout en prônant des réformes éclairées de l’État. Ses idées d’égalité sociale, de souveraineté de la loi, d’éducation civique obligatoire se retrouveront chez les révolutionnaires de 1789 et chez les patriotes du Risorgimento italien.

Par ailleurs, l’ouvrage de Cocchi s’inscrit dans la continuité des grands textes des Lumières traitant du droit des peuples dont peut s'enorgueillir la Corse. Il fait écho, par exemple, à l’Essai sur l’Histoire de l’état de nature de l’abbé Mably (1755) ou aux Lettres de Josiah Tucker sur la paix (1763) qui discutaient des révoltes légitimes. Il annonce aussi les débats de la période révolutionnaire sur la souveraineté (Sieyès, 1789) et sur l’exportation de la liberté (les guerres de la Révolution). Si la Corse n’a pas retrouvé son indépendance à cette époque, son exemple a servi de mythe inspirant. Cocchi, en idéalisant Paoli et ses compatriotes, a contribué à faire de la Corse un symbole romantique de la lutte pour la liberté, symbole qui perdurera (au XIXe siècle, le personnage de Paoli sera célébré par les libéraux, et même aujourd’hui il reste un héros historique).

Conclusion

En conclusion, Lettere italiane sopra la Corsica est un texte remarquable par sa profondeur et sa pluridisciplinarité. À la fois manifeste républicain chantant la liberté d’un petit peuple contre l’oppression, essai philosophique nourri des plus hautes références de l’Antiquité et des Lumières, et utopie réformiste proposant un modèle de société vertueuse, l’ouvrage de Cocchi se situe au carrefour des genres et des idées. Il illustre parfaitement la méthode des Lumières appliquée à la Corse: allier l’histoire des Anciens et des Modernes, la théorie politique (contrat social, lois, droit des nations) et la rhétorique morale pour produire une analyse globale. Si l’entreprise de Paoli a échoué militairement, Cocchi lui donne une postérité intellectuelle en tirant des enseignements universels. La pertinence de ce texte dans l’histoire des idées réside justement dans ce message intemporel : la liberté et le bonheur d’un peuple dépendent de sa vertu, de ses lois et de la sagesse de ses gouvernants. C’est là un héritage direct de la pensée des Lumières, qui trouvera des échos tout au long des révolutions à venir.

Raimondo Cocchi, avec ces Lettere, a légué bien plus qu’un commentaire sur la Corse de 1770 : il a formulé un traité de philosophie doté d'une politique éclairée, enraciné dans l’actualité de son temps mais aspirant à des réformes profondes sur la liberté, la souveraineté et le bon gouvernement. Son texte, méconnu, mérite d’être redécouvert comme l’une des expressions les plus abouties de la rencontre entre l’idéal républicain machiavélien et l’esprit des Lumières humanistes, au service d’une cause de liberté. Les Lettere italiane sopra la Corsica apparaissent ainsi comme un manifeste utopique-réformateur d’une grande cohérence, témoignant de la vigueur de la pensée politique italienne à la veille des grandes révolutions. Cocchi y affirme en filigrane une croyance qui restera un moteur de l’histoire moderne : même un petit peuple, le peuple corse, armé de vertu et guidé par la raison, peut prétendre au bonheur et à la liberté, et son exemple éclaire alors toute l’humanité.

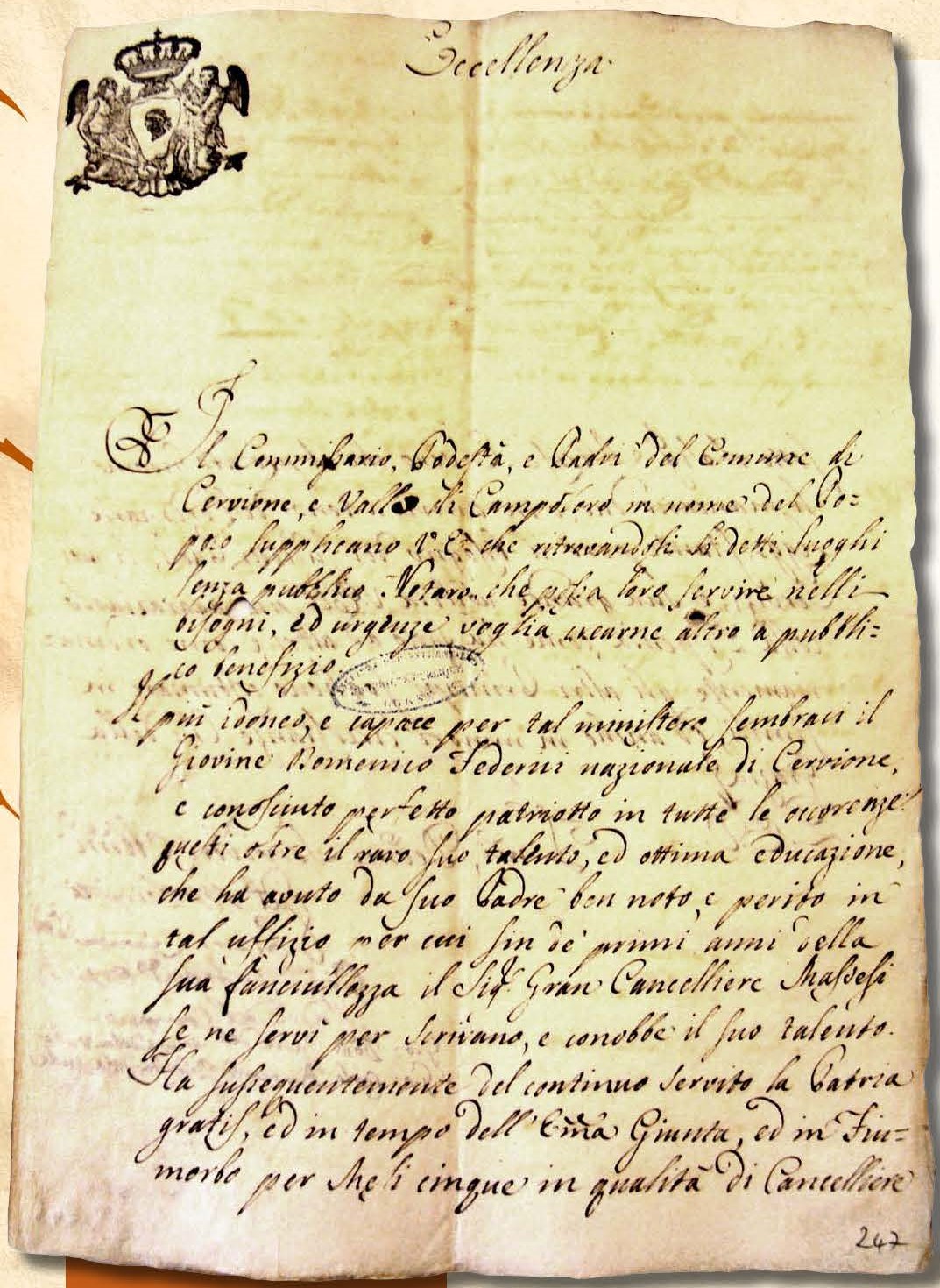

Lettere Italiane Sopra La Corsica In Rapporto Allo Spirito Di Legislazione Che Dovrebbe Animare Quel Regno Per Renderlo Felice (1770)

Ceci est la traduction du texte.

Ceci est la traduction française de la page 1.

Commentaires sur le texte...

Page 4 / 390

Accès, lecture et navigation

- Consulter les différentes sections : Une fois sur la page de l'ouvrage, vous trouverez plusieurs sections disponibles :

- Transcription : Ce bouton vous mènera à une version transcrite du texte original en italien, facilitant la lecture.

- Traduction : Ce bouton vous permet d'accéder à la traduction française de l'ouvrage.

- Commentaires et annotations : Cette section propose des analyses et des notes explicatives pour approfondir votre compréhension du texte.

- Naviguer dans le document : Utilisez les boutons "Page précédente" et "Page suivante" pour feuilleter les pages. Pour accéder directement à une page spécifique, modifiez le numéro de page dans la barre de navigation ou utilisez le menu déroulant. Déplacez avec la souris la barre de progression du texte ou bien cliquez sur les miniatures des pages.

- Zoom avant/arrière : Utilisez la molette de votre souris pour agrandir ou réduire l'affichage.

- Réinitialiser le zoom : Double-cliquez sur l'image pour revenir à l'affichage initial.

- Navigation dans l'image zoomée : Après avoir zoomé, cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé sur l'image, puis déplacez-la pour explorer différentes parties du document.

Pour une lecture immersive :

- Cliquez sur l'icône "Plein écran".

- Si l'option audio est disponible sur votre navigateur, vous pouvez cliquer sur "Écouter" pour entendre le texte lu à voix haute.

Comment fonctionne la syntèse vocale ?

La synthèse vocale utilise l’intelligence artificielle pour convertir un texte écrit en voix parlée de manière fluide et naturelle. Le système repose sur des modèles avancés qui analysent le texte afin d’en déterminer le ton, le rythme et l’intonation, dans le but de produire une voix réaliste et adaptée au contexte.

Crédits et responsabilités éditoriales

Ce projet d’édition numérique a mobilisé une équipe pluridisciplinaire de l’Università di Corsica Pasquale Paoli :

- Direction scientifique et coordination éditoriale : Supervision de l’ensemble du projet, définition des orientations scientifiques et validation des contenus.

Responsables : Eugène Gherardi, Christophe Luzi

- Numérisation et traitement des sources : Reproduction fidèle des documents originaux, traitement des images et préparation des fichiers numériques.

Équipe technique : Pierre-François Marchiani

- Transcription et encodage : Transcription des textes selon les normes éditoriales du site

Transcripteurs : Pierre Couvidat Gherardi, Pierre-François Marchiani, Romane Pierlovisi, Maria Vassallo, Marcu Casanova, Ghjuvanni’andria Baccarelli.

- Traduction : Traduction des textes en veillant à la fidélité au texte original et à la qualité linguistique.

Traducteurs : Eugène Gherardi, Christophe Luzi

- Établissement du texte et apparat critique, annotations philologiques et historiques.

Éditeurs scientifiques : Eugène Gherardi, Christophe Luzi, Thibaut Dauphin, Marcu Andria Péraut, Pierre-François Marchiani, Pierre Couvidat Gherardi, Anthony Piscopo, Maria Vassallo.

- Commentaires et annotations : Rédaction des commentaires explicatifs, contextualisation historique et analyse du contenu.

Annotateurs : Eugène Gherardi, Christophe Luzi, Thibaut Dauphin, Marcu Andria Péraut, Pierre-François Marchiani, Pierre Couvidat Gherardi.

- Développement et intégration web : Conception et développement de l’interface numérique, intégration des contenus et mise en ligne sur la plateforme.

Développeurs web : Yohann Fabbri, Thomas Sanna, Christophe Luzi

Licence

Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International, à la condition expresse de citer l’institution de conservation et l'identifiant de la ressource comme suit : « Médiathèque Culturelle de la Corse, [identifiant de la ressource] ».

Plus de manuscrits et ouvrages anciens sur la Corse

Découvrir d'autres parcours thématiques

-

Vous souhaitez poursuivre votre découverte des fonds documentaires numérisés de la M3C à travers d'autres itinéraires virtuels, et découvrir des parcours de vie, des moments singuliers, fameux ou méconnus de l'histoire de la Corse en résonance avec son héritage patrimonial ?

-

De Paoli à Papineau : deux chefs révolutionnaires en Corse et au Bas-Canada

-

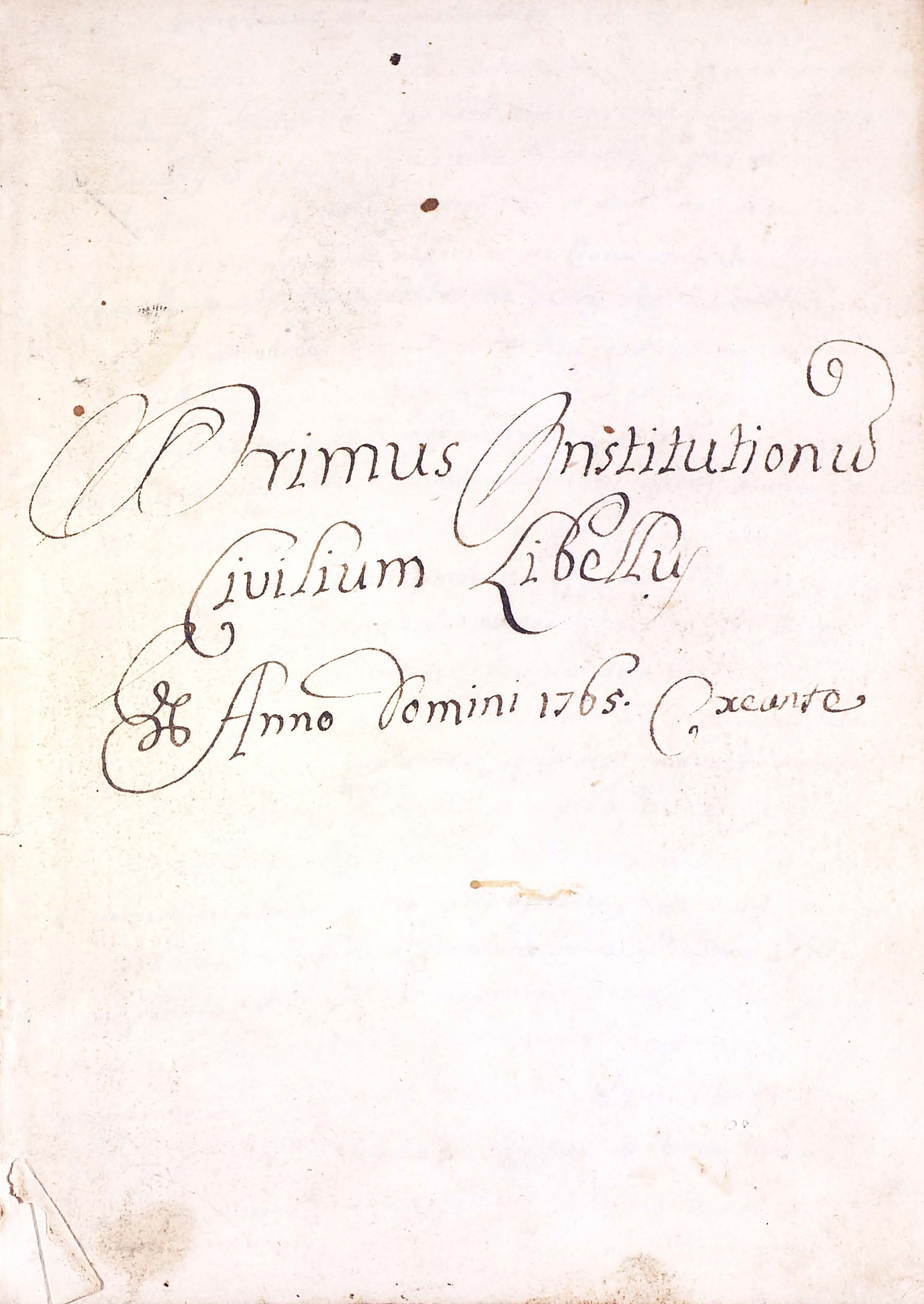

Pascal Paoli et la formation des élites corses au XVIIIe siècle

-

Documents inédits sur l’Université de Pasquale Paoli (1765-1768)