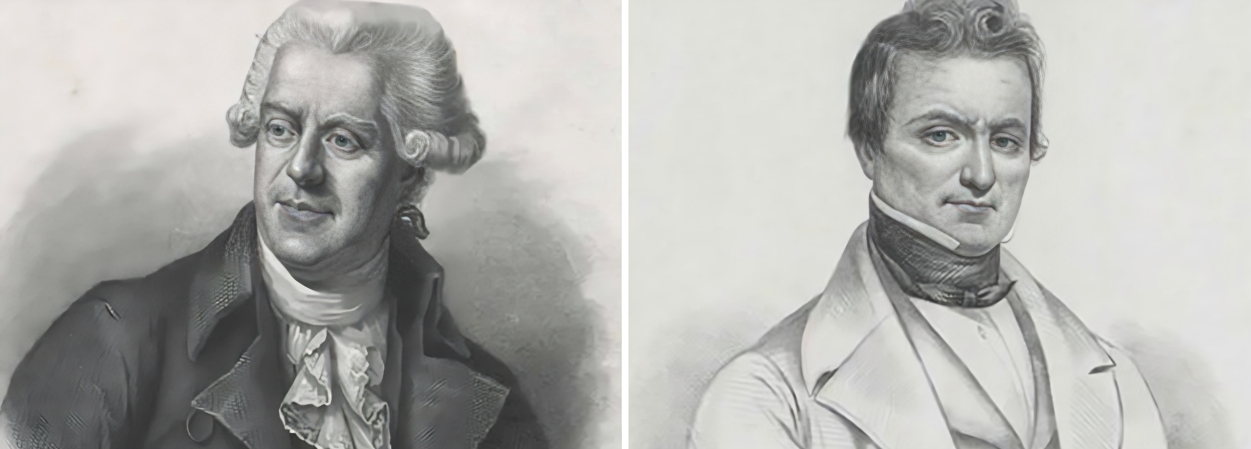

De Paoli à Papineau : itinéraires républicains de deux chefs révolutionnaires en Corse et au Bas-Canada

Thibaut Dauphin, Post-doctorant au laboratoire "Lieux, Identités, eSpaces, Activités" (UMR 6240 LISA)

Édition et intégration web : Thomas Sanna, Étudiant à l’Université de Corse – Pasquale Paoli

issus des collections de la Bibliothèque nationale d’Autriche (ÖNB), agrégées via The European Library sur Europeana.

Images originales disponibles respectivement aux adresses : http://www.bildarchivaustria.at/Preview/3765466.jpg et http://www.bildarchivaustria.at/Preview/3917846.jpg

Licence : Domaine public – Public Domain Mark 1.0

Le public français ou européen connaît trop peu, il faut le reconnaître, l'histoire du Canada - même francophone – et ignore encore davantage jusqu'à l'existence de Louis-Joseph Papineau. Le récit de la corse indépendante de Pasquale Paoli a lui-même acquis une reconnaissance très tardive, et demeure méconnu sur le continent. Le « Père de la Patrie corse » a en effet fait l'objet, dans la recherche universitaire, d'un intérêt singulièrement limité, y compris en France. Réinvesti depuis plusieurs décennies par des chercheurs insulaires (et en particulier depuis le Riacquistu, la « réappropriation » de la corsité dans les années 1970), Pasquale Paoli bénéficie aujourd'hui d'une attention plus soutenue[1], loin cependant d'égaler l'aura quasi-mythologique qui l'entourait dans la deuxième moitié du XVIIIème siècle. À quelques exceptions remarquables[2], les travaux attachés à la dimension politique du personnage sont en effet écrits en langue française ou en langue corse, et de son vivant même, la gloire de Paoli fut éclipsée par la figure proéminente de « l'autre » général[3], et par l'historiographie républicaine, trop heureuse « d'oublier » ce chef rebelle jugé « contre-révolutionnaire » et ami des Anglais[4], ou au contraire d'en faire un héros de la Corse française[5]. Ce silence imposé par le vainqueur ne doit cependant pas faire illusion. Pasquale Paoli suscita l'intérêt de tous ses contemporains, et son combat pour la liberté reçut partout un soutien passionné : « toute l'Europe est Corse », pouvait ainsi écrire Voltaire[6] en 1768 au fait de la guerre contre la France. Napoléon Bonaparte lui-même fut, jusqu'à l'âge de vingt ans, l'un des partisans les plus enthousiastes du vieux chef de la nation et de sa liberté[7], jusqu'à risquer le peloton d'exécution pour avoir fomenter une révolte à Ajaccio contre l'armée royale, alors même qu'il était lieutenant-colonel et ancien boursier de Louis XVI[8]. Napoléon, qui a très vite rêvé de succéder à Paoli, s'est cependant donné entièrement à la cause française, oubliant sa vieille rancœur contre ces « 30 000 Français, vomis sur nos côtes, noyant le trône de la liberté dans des flots de sang »[9]. Au total, Pasquale Paoli fut tout à la fois un révolutionnaire, un général et le législateur d'une république indépendante prise entre les feux de deux puissances, la France et l'Angleterre, entre 1755 et 1769.

Au Canada, le personnage de Louis-Joseph Papineau dépasse les frontières du XVIIIe siècle, et son combat nécessite quelques rappels historiques. L'exploration européenne du Canada commence avec Jacques Cartier en 1534, qui revendique le territoire au nom de la France. Auparavant, le territoire qui deviendra le Canada était seulement habité par diverses nations autochtones, chacune ayant ses propres cultures, langues et systèmes sociaux (les Iroquois, les Hurons, les Algonquins, les Cris, etc.). Samuel de Champlain fonde Québec en 1608, marquant le début de la colonisation française. La Guerre de Sept Ans (1756-1763), appelée de l'autre bord French and Indian Wars, aboutit à la défaite française et à la signature du Traité de Paris en 1763. Le Royaume de France conserve certaines possessions américaines lucratives comme Terre-Neuve et les îles à sucre, tout comme quelques comptoirs en Inde, et obtient Saint-Pierre et Miquelon. Côté français, la défaite semble fort bien négociée à court terme, mais le Canada français devient britannique. C'est d'ailleurs pour renforcer sa présence européenne que la France signera le Traité de Versailles en 1768, qui lui octroie le contrôle de facto de la Corse (mais non de jure). L'adversaire anglais, au grand damne de Pasquale Paoli et des patriotes, refusera de s'impliquer dans ce transfert à demi-mot de la souveraineté de l'île, cédée sous dix ans à la France par une République de Gênes ruinée par ses dettes et trop consciente de ne pas pouvoir reprendre le contrôle.

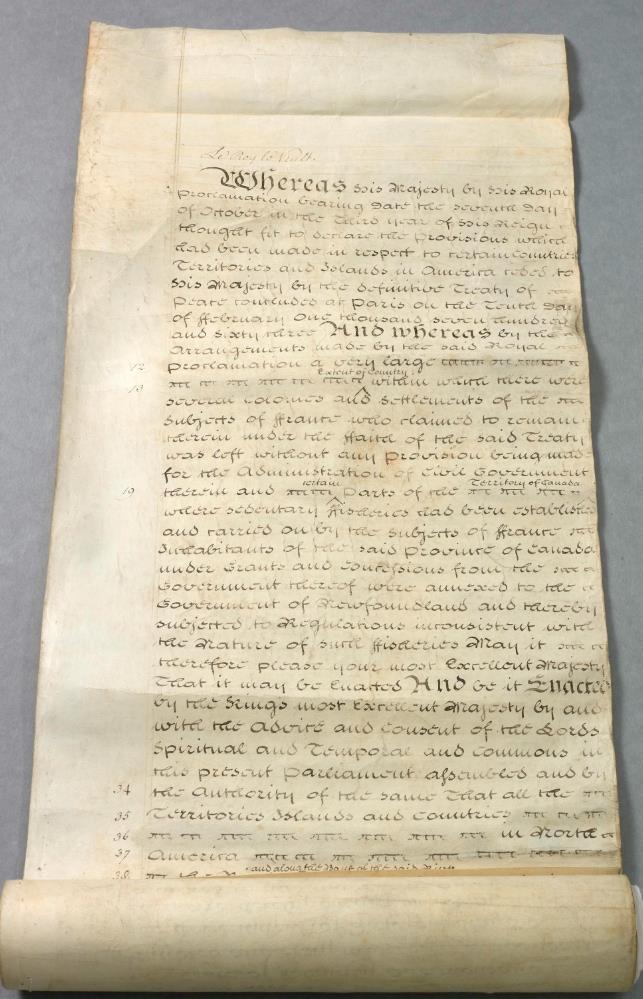

Conformément aux engagements pris lors de la reddition de Montréal en 1770, l'Acte de Québec de 1774 permet aux Canadiens français de conserver la langue française, la religion catholique et le Droit civil, ce qui contribue à préserver leur identité culturelle, parfois appelée « nationalité » par les contemporains. Ces droits particuliers sont reconnus dans l'Acte constitutionnel de 1791, qui sépare le Canada en deux : le Haut-Canada et le Bas-Canada. Pourtant, la Conquête est loin d'être indolore. D'abord enthousiasmées par la fin de l'Ancien Régime et l'obtention des précieuses « libertés anglaises », les populations francophones, essentiellement situées au Bas-Canada, se plaignent des rigueurs imposées par la couronne britannique contre le maintien de leur culture. L'année qui suit le Traité de Paris voit déjà poindre, selon le mot de Michel Brunet, une « résistance passive »[10]. C'est que, écrit Fernand Dumont, « des solidarités entretenues au fil des générations renforcent les symboles d'une identité commune. On peut parler en ce sens d'un sentiment national »[11]. La France continue cependant d'être l'objet d'une certaine inimitié : le roi a abandonné le Canada et ses sujets. Son administration est jugée sévèrement. Même la Révolution française, qui fera naître des espoirs en Europe, ne sera pas beaucoup mieux regardée en Angleterre qu'au Bas-Canada lorsque Louis XVI subira la guillotine, et ce malgré les encouragements de l'ambassadeur français aux États-Unis Edmond-Charles Genêt, et du journaliste canadien Fleury Mesplet, à imiter les Français pour que les Canadiens recourent leur liberté[12]. Ces derniers, forcés d'agréer à l'occupant ou incités à le faire par une Église catholique complaisante et même collaboratrice du nouvel ordre politique et social, semblent s'accommoder de mauvaise grâce d'être sujets britanniques. Symbole de la réception de la Révolution française dans les rangs des Canadiens-français : Denis-Benjamin Viger, cousin de Louis-Joseph Papineau et député patriote, écrira contre le « nombre de cruautés inouïes, commises depuis la Révolution française »[13].

Non pas que l'Ancien Régime français soit mieux perçu : les élites francophones répètent « avec unanimité » que « la Nouvelle-France n'a été, somme toute, qu'un temps de despotisme »[14]. On parle alors des « temps malheureux qui ont précédé la conquête »[15]. « De là à voir dans la Conquête un évènement heureux, il n'y a qu'un pas », résume ironiquement Dumont.

À l'époque de la Nouvelle-France, le sentiment national, ancré dans les habitudes et les solidarités, n'avait pas fait éclore quelque inclination pour l'indépendance. La gestion de la colonie par le Royaume de France a essuyé des critiques, mais trop peu de choses distinguaient alors un sujet canadien d'un sujet de l'hexagone. La Conquête signale la rencontre contrainte entre un occupant et un occupé. Or « je est un autre »[16], écrivait Rimbaud : soudainement, et comme s'il l'avait su depuis longtemps, le peuple canadien français a découvert qu'il formait une communauté distincte, à la fois de l'univers français comme de l'univers britannique. En un mot, il formait une nation, ou du moins une nation en puissance. Il ne manquait à la réalité sociologique que la flamme de la volonté politique. Or, si l'Acte constitutionnel de 1791 a conservé les droits essentiels qui permettent à la culture canadienne de subsister, l'occupant britannique ne cache guère son projet. Il s'agit d'assimiler ostensiblement une « race inférieure »[17], en la plaçant par un programme d'immigration spécifique, en accord avec les recommandations de Benjamin Franklin lui-même, en position de minorité par rapport aux anglophones protestants :

L'accroissement annuel de nos colonies actuelles, sans diminuer leur nombre, ni exiger un seul homme d'ici, suffirait en dix ans pour remplir le Canada d'un nombre d'Anglais double de celui qu'il a maintenant d'habitants français. […] ; le reste, dans ce pays peu peuplé, se mélangera et s'incorporera à notre peuple dans moins d'un demi-siècle, à cause des foules d'Anglais qui s'installeront autour d'eux et parmi eux, tant dans leur langue que dans leurs manières.[18]

La littérature a pu parler d'une « revanche des berceaux »[19] depuis la Conquête jusqu'à la Révolution tranquille (années 1960) et, bien qu'il s'agisse plus probablement d'une légende[20], la question démographique restera au cœur du discours canadien puis québécois jusqu'à aujourd'hui[21]. En revanche, l'activité économique se trouve désormais contrôlée par la colonie et dans son intérêt, au mépris des populations canadiennes[22]. La plupart des emplois publics sont contrôlés par les élites britanniques venues du continent ou par des canadiens anglophones, et les francophones en sont presque toujours exclus :

Les Anglais arrivaient au Canada en conquérants. Toute l'administration était leur chasse gardée. Les commerçants britanniques avaient derrière eux l'appui de leur métropole. Les colons anglais pouvaient légitimement compter sur l'aide du gouvernement. Le Canada n'appartenait plus aux Canadiens.[23]

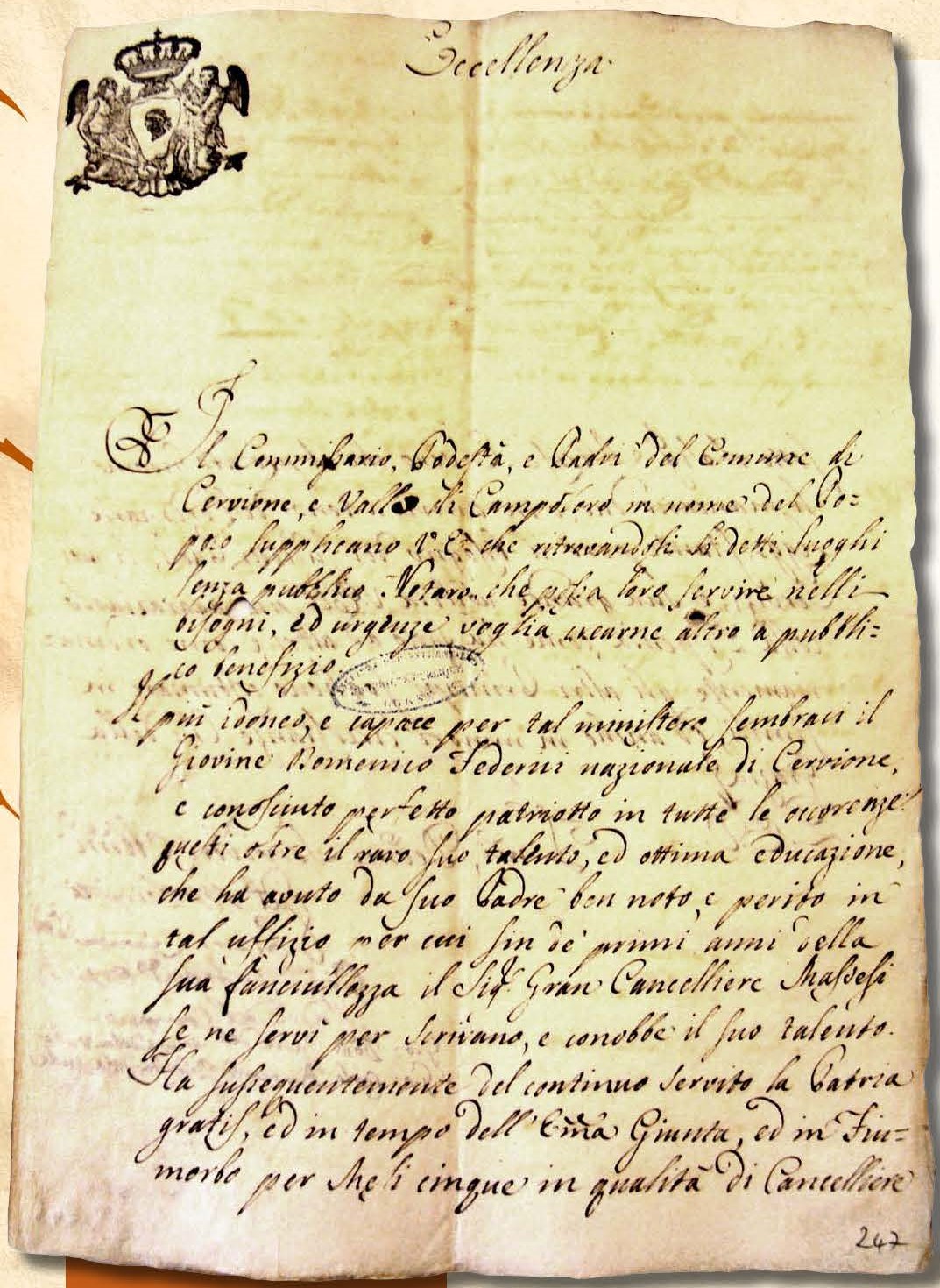

De quoi rappeler la situation des Corses dans la première moitié du XVIIIème siècle. Ces derniers, sous le joug génois, se plaignent des vicissitudes d'un gouvernement peu enclin au développement de l'île et bien loin de regarder les insulaires comme des citoyens égaux, comme l'illustre ce passage de la Giustificazione, texte commandé par Paoli qui sert à « justifier » politiquement, juridiquement et théologiquement la révolution corse :

Messieurs les Génois, bien loin d'admettre les Corses aux emplois de Gênes les ont exclus de ceux de Corse. […] Ils ne leur ont pas seulement ôté l'espoir, mais jusqu'à la possibilité de le briguer, c'est-à-dire qu'ils ont déclaré les Corses aussi bien du clergé que du siècle inhabiles et inaptes à quelque dignité, office et emploi lucratif, honorifique que ce soit, dans leur patrie.[24]

La situation politique du Canada francophone est, dès le début des années 1760, celle d'un territoire colonisé et exploité, malgré les libéralités initiales promises par l'occupant. Elle entretient avec la situation Corse du XVIIIème une certaine familiarité, à l'exception de la question insulaire et du lien profond, absent en Corse, avec une puissance coloniale tutélaire (la France). Après la guerre entre le Canada et les États-Unis, qui impliqua un très grand nombre de francophones, le Parti Canadien prit une ampleur particulièrement importante : les agissements du gouvernement colonial britannique n'étaient plus acceptés par la population. De cette lutte, un personnage émerge dès les années 1810 : Louis-Joseph Papineau.

Nous aurons l'occasion de revenir sur certains de ces évènements au cours de nos développements. Une fois ce contexte historico-politique exposé, c'est à la comparaison qu'il faut nous consacrer. Osons d'emblée le dire : peu de travaux – sans doute aucun – ont été publiés sur la question. Si la présence de Napoléon Bonaparte dans la société canadienne puis québécoise a fait l'objet de quelques études[25], celle de Paoli (et du paolisme) demeure une interrogation pleine et entière. Pourtant, on l'a entrevu, les moments révolutionnaires corses et canadiens entretiennent des similitudes intéressantes, de même que les personnages de Pasquale Paoli et Louis-Joseph Papineau. Au-delà des liens directs ou des influences, des éléments concordent. Des trajectoires politiques semblables interrogent l'observateur. S'agit-il d'heureuses coïncidences ? d'une remarquable contiguïté d'esprit ? de références et de formations communes ? De tous les traits de la politique menée par Papineau, une attire en particulier l'attention : sa quête souvent enflammée pour libérer la nation et sauvegarder la république malgré les dangers et les obstacles. Dans une entreprise de qualification théorique des idées politiques de Pasquale Paoli et de Louis-Joseph Papineau, nous examinerons en particulier la dimension républicaine de leurs œuvres respectives.

A. La formation d'une idéologie politique révolutionnaire : patriotisme et républicanisme

Les trajectoires des deux acteurs révèlent, même séparées d'un demi-siècle, des similitudes remarquables. C'est vrai de leurs jeunes années, de leur formation comme de leurs lectures. Ce constat soulève l'hypothèse, pour le cas de Papineau, d'un transfert des idées paolistes en Amérique-du-Nord. Mais des éléments l'accréditent dans les treize colonies américaines, le fait est nettement moins évident au Canada francophone.

La jeunesse : le patriotisme en héritage

Pasquale Paoli et Louis-Joseph Papineau ont tous deux hérité d'un patriotisme profondément enraciné dans leurs familles. Joseph Papineau, père de Louis-Joseph, est un seigneur, arpenteur et notaire bien connu des Canadiens, respecté par les francophones comme par les anglophones. Il est élu lors des premières élections de l'Assemblée législative du Bas-Canada en 1792, pour laquelle il a joué un rôle important lors de sa création[26]. Il débute alors une carrière politique dans le camp patriote, sans développer un goût prononcé pour le jeu parlementaire ou les luttes de pouvoir. Joseph restera avant tout un arpenteur, notaire et homme d'affaires de renom, qui lèguera à son fils, Louis-Joseph, un capital foncier, financier et politique important. Giacinto Paoli, élu général de la nation en 1732 pendant les évènements révolutionnaires contre Gênes, avait un profil similaire. Plus philosophe que politique, devenu notable par son mérite, il lèguera lui aussi à son fils Pasquale un héritage comparable : des ressources financières, le prestige d'un nom connu favorablement de tous, et le feu patriotique d'un père dévoué à la cause[27]. D'abord sujet loyal mais toujours ardent républicain, Louis-Joseph est « dénué de toute prétention aristocratique » : « il est mû par le même désir que son père, il poursuit son œuvre, celle de sauver "les débris de notre nationalité canadienne" étouffée par le gouvernement colonial »[28].

Une formation républicaine

Nous connaissons la jeunesse de Pasquale Paoli à Naples (1745-1749), où il put jouir d'une certaine proximité avec Antonio Genovesi, alors professeur d'éthique[29]. Le futur général baigne dans les récits héroïques de son père révolutionnaire et dans la modernité napolitaine, biberonné très tôt aux idées Machiavel, qui restera sa référence première. Giacinto Paoli, décrit comme un « Voltaire corse » par Michel Vergé-Franceschi, lit Virgile et Ovide[30]. Théodore de Neuhoff, roi éphémère de la Corse et reconnu comme prince des Lumières lui aussi[31], sert également d'exemple au jeune Pasquale[32], ainsi plus proche des Lumières italiennes et britanniques[33] que des Lumières françaises[34]. Bien que Genovesi se soit effectivement distancé de la politique religieuse des Lumières, son influence voltairienne est prégnante. Il cite les Lettres anglaises dès 1745 et le Siècle de Louis XIV en 1753[35]. Le philosophe italien est même directement célébré par son homologue français[36]. Plus encore, à propos de la « réflexion sur le républicanisme », Girolamo Imbruglia note qu'initialement, « dans les années 1750, […] ses idées sur le pouvoir politique sont plus proches de celles de Voltaire que de celles de Montesquieu »[37]. Pourtant, lorsque Pasquale Paoli est à Naples, aucun élément ne permet d'affirmer que ses rapports avec le maître italien fussent riches et suivis, ni que ce dernier fut à cette date influencé par le philosophe français. Sur ce point, la synthèse d'Ange Rovere est très juste[38]. Fernand Ettori a d'ailleurs écarté la piste française sans contredit, et surtout celle de Montesquieu qu'on impute abusivement avec le soutien d'une seule lettre tardive[39]. L'influence de Vico sur son élève Genovesi paraît bien plus éclairante, et souligne encore la préférence naturelle pour les Lumières italiennes[40]. Quant à Voltaire, on imagine mal l'auteur de La Bible enfin expliquée applaudir au gouvernement de l'Immaculé Conception de la Vierge Marie[41]. Pasquale est, lui, dépositaire de l'héritage révolutionnaire de son père Giacinto, ayant grandi éveillé au projet d'une Corse indépendante du joug génois, comme des puissances prédatrices[42], mais foncièrement chrétienne[43].

Joseph Papineau, adolescent du temps de Paoli, a fait ses études au Petit séminaire de Québec[44] Son fils Louis-Joseph suivra sensiblement la même formation classique, mais sera très tôt attiré par des lectures plus politiques, au point de se constituer, au cours de sa vie, l'une des plus impressionnantes bibliothèques du pays. La consultation du Catalogue de la bibliothèque de Papineau[45], on découvre un Papineau homme des Lumières, en particulier des Lumières françaises et américaines[46].

Sa jeunesse porte toutefois la marque, comme son père, d'un fidèle sujet de la couronne britannique. En 1808, Louis-Joseph est élu député, réélu en 1809, avec son père Joseph et son cousin Denis-B. Viger, puis encore en 1810. Il devient seigneur car il hérite de son père[47], et mènera en même temps une carrière d'avocat à la Cour du banc du roi, et deviendra lieutenant puis capitaine dans la guerre contre les États-Unis (1812-1814). Il est réélu député en 1814, et devient chef du Parti Canadien en 1815. Les dettes contractées par le Royaume-Uni dans la guerre contre Napoléon Bonaparte entraînent une diminution du budget consacré aux colonies, et les Canadiens en profitent pour faire connaître leurs revendications. C'est dans ce contexte que ce développe les idées républicaines de Papineau.

L'hypothèse d'un transfert

L'époque de Papineau couvre la fin du XVIIIème siècle (il est né en 1786) jusqu'au deuxième tiers du siècle suivant (il meurt en 1871). Le récit des révolutions corses et de la lutte pour la Corse indépendante de Pasquale Paoli apparaît d'emblée bien lointain, surtout pour un canadien. Louis-Joseph Papineau[48] a-t-il pu être influencé de quelque façon que ce soit par Pasquale Paoli ?

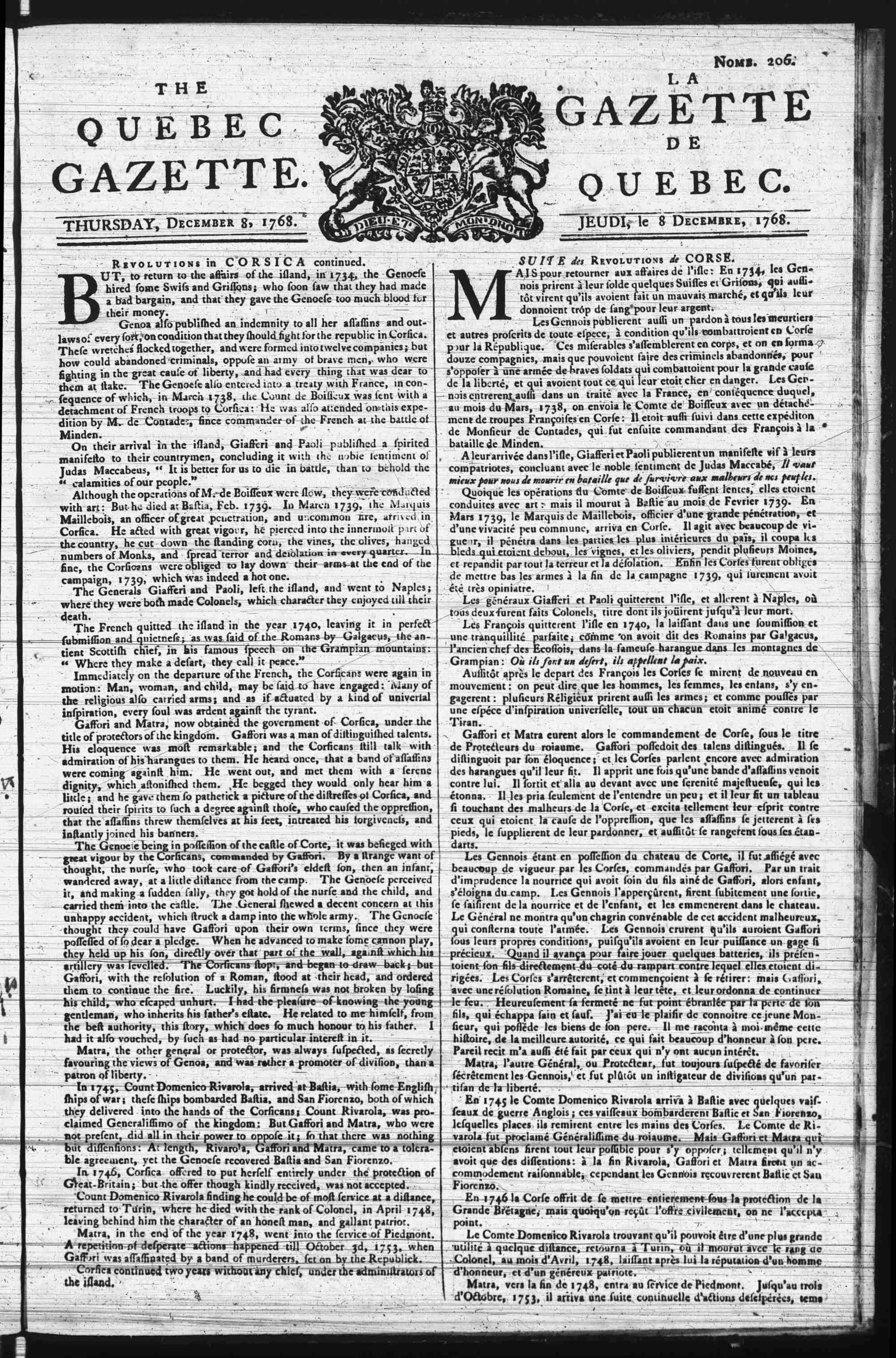

Le célèbre écrivain et voyageur James Boswell a donné à Pasquale Paoli une carrière internationale de prince des Lumières. Son ouvrage An Account of Corsica, publié en 1768, traverse toutes les frontières. Rédigé comme un récit de voyages, il a captivé l'opinion publique. La lutte d'un chef corse, réputé pour avoir des amitiés anglaises, contre le Royaume de France, ne pouvait pas passer inaperçu dans le monde britannique. Il est assez difficile de comprendre la mentalité de la population canadienne de cette époque en raison du manque de témoignages écrits. Le Canada était habité par une élite francophone composée d'une petite bourgeoisie bien éduquée mais très peu nombreuse, ainsi que par une majorité d'habitants et d'agriculteurs à peu près tout illettrés (Philippe Reid donne le chiffre de 2% de taux d'alphabétisation[49]). À l'époque donc, c'est la Gazette de Québec, journal bilingue, qui bénéficie d'un quasi-monopole sur l'information. Créée en 1764 par deux anglophones (un écossais et un américain, rencontrés à Philadelphie), ce qui fut le premier journal publié au Canada bénéficia du soutien financier de la colonie, avec les conséquences qu'il implique. Le dirigeant William Brown taira par exemple l'ébullition révolutionnaire des Treize Colonies d'Amérique en 1775[50]. La presse n'est guère libre : les gazettes sont soumises à une censure implacable, ce qui contribue à instiller dans toutes les colonies britanniques un sentiment commun d'appartenance, une forme de communauté de destin qui caresse l'imaginaire national. Benedict Anderson a d'ailleurs abondamment évoqué le rôle prépondérant de ces journaux en la matière[51] dans l'émergence du nationalisme.

La Gazette de Québec se fera donc essentiellement le relais du gouvernement colonial de James Murray puis de ses successeurs. Dans ces conditions, il n'est pas difficile d'imaginer le contenu du journal pendant la guerre. Les actualités du continent européen composaient déjà une portion considérable des informations dispensées au public peu nombreux. La guerre entre Pasquale Paoli et la France ne fera pas exception : elle est présentée en détail, du point de vue britannique, et n'hésite pas à mettre en valeur le chef corse : « Je viens maintenant à un évènement remarquable dans les annales de Corse, évènement dont on commencera à compter principalement le bonheur et la gloire de l'île. Je veux dire l'élection de Pasquale Paoli pour être Général du royaume »[52].

Ou encore, dans le numéro du 24 novembre du 1768 :

Paoli par sa profonde connaissance de la nature humaine, conduisit les Corses à la gloire, et rendit l'impétuosité de leurs dispositions utile au noble objet de la liberté, et au soutien de la patrie. […] Son administration fut en tout point, que si la France ne s'en fut point mêlée, les héros Corses eurent bientôt chassé entièrement les Génois de l'île.

Et enfin, en mai 1769 :

Le commandant d'Isola Rossa, avec quatre autres braves Capitaines, arriva ici hier, ayant abandonné leur pays plutôt que de les soumettre à la tyrannie française. Ils ont détruit beaucoup de leurs ennemis, mais ils durent céder au nombre et à la trahison de partie de leurs gens. Un vaisseau anglais a amené 50 familles d'Isola Rossa à Oneglia. Ces défenseurs de la liberté eussent été charmés d'aller à la défense de leur Général, mais étant retirés de l'autre côté de l'île dans les montagnes […], ils ont renoncé à leur pays, leurs familles, leurs biens, plutôt que de se soumettre aux Français, dont il est à craindre que le Héros de notre siècle ne devienne la victime.[53]

Il était alors inévitable que les populations lettrées du Canada français aient pris connaissance du personnage. Nulle difficulté à imaginer également que le Général reçut l'admiration des lecteurs. Joseph Papineau, né en 1752, avait seize ans au moment où se déroulait la guerre. Peut-être a-t-il fait partie de ces enfants qui entendaient parler de Paoli dans la presse, ou à l'occasion d'une lecture à haute voix du journal par un proche ou un voisin, comme cela pouvait arriver alors[54]. Ses origines modestes excluent a priori qu'il ait reçu ces informations de son père, tonnelier à Montréal (la Gazette n'était lue que par un petit nombre).

Qu'arriva-t-il cependant au moment de la défaite ? Le journal disculpe d'emblée Paoli de toute responsabilité (« Paoli n'eut aucune faute dans tout ceci »), déplore le « coup fatal porté à la liberté mourante des généreux Corses », tout en chantant les louanges du « respectable et illustre Paoli, avec ses braves adhérents »[55]. Le gouvernement colonial sélectionne soigneusement les lettres et témoignages qui mettent systématiquement en valeur Pasquale Paoli et les Corses dans leur combat pour la liberté – et contre la France. Le numéro du 27 décembre 1770 évoque la répression des nationaux, envoyés aux Amériques en si grand nombre (ce sont les « engagés »), prétend le texte, que l'île sera sous peu « destituée de tous les natifs »[56]. Claude Galarneau résume ainsi le rôle de la Gazette :

Le journal de Brown et Gilmore étant le seul à paraître jusqu'en 1785, c'est à travers lui surtout qu'il faut voir les manifestations publiques d 'opinion envers la France, sa politique extérieure et sa politique intérieure, sous les différents aspects que le journal présente chaque semaine. L'un des problèmes internationaux qui a retenu davantage les colonnes de la Gazette avant 1789, c'est l'affaire de Corse. De 1767 à 1770, dans tous les numéros, les nouvelles abondent, venant de Corse, de Paris, de Madrid, de Livourne, de Toulon ou de Gibraltar, en passant par Londres évidemment. Tantôt les nouvelles indiquent que les efforts du comte de Marbeuf pour réconcilier la Corse avec Gênes sont nuls ; tantôt c'est le récit d'une bataille comme celle de Saint-Fiorenzo. Au début de 1769, des nouvelles de Londres parlent de guerre possible entre la France et l'Angleterre et bientôt elles favorisent la révolte de Paoli. Le 2 février 1769, la Gazette donne le « Manifeste de Paoli » et publie le 3 août la « traduction d'une lettre de Paoli, le brave chef des Corses ». Un mois plus tard, le journal annonce que quarante mille Français ont vaincu les pauvres insulaires qui se sont défendus pour la liberté. Enfin le chef s'est réfugié à Livourne et la Gazette rend hommage à la Corse par une ode anonyme.[57]

Après quoi, la Gazette ne rapporte pas le ralliement de Pasquale à la Révolution française à la fin de l'année 1789, ni même, plus surprenant, la création du Royaume Anglo-Corse. Les nouvelles venues des États-Unis ou de la France révolutionnaire occupent alors largement le petit nombre de pages du journal, et la Corse ne semble plus à l'ordre du jour, y compris pour signaler la fin de l'union en 1796. La Corse et Pasquale Paoli ont semble-t-il disparu entièrement de la presse canadienne.

Le nom de Paoli refera son apparition, bien plus tard, dans les colonnes du Canadien en 1823. Le journal rapporte alors le discours du député whig écossais James Mackintosh au Parlement, en faveur des espagnols, dans lequel on trouve ce passage :

La lutte, disait-il, était entre un petit peuple et la nation la plus puissante du monde […] leur faiblesse n'était pas alors un objet de mépris pour le peuple Anglais : il souscrivit son argent, et fit tout en son pouvoir pour empêcher l'atrocité de la France de réussir dans son projet. Le crime, cependant, fut exécuté ; le mal fut consommé : mais quelle fut la conduite de nos compatriotes ? Le Chef de l'insurrection, Pascal Paoli, ayant été obligé de fuir de l'Île de Corse de nuit, pour soustraire ses jours à la furie du conquérant, et de chercher un refuge dans Leghorn, il fut reçu par nos compatriotes avec un accueil flatteur, qu'ils n'auraient pas montré à l'oppresseur insolent qu'il l'avait poursuivi. (Appl.) Il fut conduit comme en triomphe à la résidence du consul, tandis que tous les vaisseaux Anglais dans la rade hissèrent leurs pavillons en l'honneur de l'illustre fugitif pour la cause de la liberté. (Appl.) Ceux qui avaient souscrit pour aider la Corse à repousser l'invasion française, quoiqu'ils aient eu à pleurer sur son sort, n'eurent pas sujet de rougir de leur conduite ; quoiqu'ils aient eu sujet d'être fâchés de voir leurs désirs frustrés, ils ne l'ont pas eu d'être affligés de leur déshonneur ; ils ont connu que leurs efforts, quoiqu'infructueux, ont été glorieux, et ils eurent privé d'avantage leur liberté, en voyant les maux que sa privation a produits aux autres (Appl.) […] Sir J. Mackintosh adressa l'assemblée, non pas tant sur ce qui était dû à l'orateur qu'à la grande cause sur laquelle il parlait.[58]

Ce témoignage nous renseigne d'au moins deux manières : quoique Mackintosh passa pour un homme des plus lettrés et qu'il ne saurait représenter le pays tout entier, l'opinion britannique n'ignorait pas, en 1823, le sort de la Corse de Pasquale Paoli décidé cinquante années plus tôt ; le Bas-Canada, c'est-à-dire la province francophone du pays, a été entretenu de ce récit à l'époque où évoluait déjà Louis-Joseph Papineau. Le Canadien est, par ailleurs, un journal d'opinion qui se propose de défendre les intérêts des Canadiens français. Il est créé notamment par le chef du Parti canadien, Pierre-Stanislas Bédard. Il ne serait pas cavalier d'imaginer que les élites du Parti canadien d'alors, comme Papineau père et fils, aient pris connaissance de ce numéro du journal, et donc par extension de l'épopée de Pasquale Paoli.

Comme l'écrit Roy Alton Lee, Paoli

a été particulièrement négligé dans l'histoire américaine et, sauf indirectement, même oublié dans la plupart des cas. Au cours des cinquante dernières années, il n'a fait l'objet que d'un seul article dans une publication américaine importante et de seulement trois articles avant le vingtième siècle.[59]

Louis-Joseph Papineau, lecteur assidu de la presse, a donc probablement fait la lecture de ce discours. Également bibliophile, il était donc dans les meilleures dispositions pour se saisir, pour sa curiosité personnelle ou pour des raisons politiques, de la comparaison naturelle qu'il pouvait établir entre la Corse et le Bas-Canada. Nous avons vérifié deux hypothèses. D'abord, si Papineau était en possession d'ouvrages concernant l'histoire de la Corse ; ensuite, et surtout, s'il disposait de l'État de la Corse de James Boswell, ou sa version originale anglaise, The Account of Corsica. L'ouvrage fut en effet un succès littéraire extraordinaire[60], qui fut très discuté par les élites européennes et américaines de l'époque. Plus de trois décennies séparent cependant sa publication en 1768 du moment où Louis-Joseph fût à peu près en capacité de le lire. À titre d'exemple, la bibliothèque de Thomas Jefferson, qui compose désormais en partie la Librairie du Congrès à Washington, comporte l'ouvrage de Boswell, et nous savons coïncidemment que Paoli était connu des insurgés américains[61].

Résultat : on ne trouve pas Boswell, ni aucun ouvrage sur l'histoire de la Corse ou même de la République de Gènes, mais on croise le Précis du Siècle de Louis XV de Voltaire[62] en plusieurs exemplaires, et l'édition complète des œuvres de Rousseau, où l'on trouve son Projet de Constitution pour la Corse. Papineau connaissait donc très probablement cette histoire, et cela pourra peut-être expliquer les similitudes entre son parcours politique et celui de Paoli. Cependant, quoique Papineau ait très probablement lu à ce sujet dans la presse ou dans quelque histoire de l'Europe, l'absence du livre de Boswell est aussi significative qu'instructive. Elle coïncide d'ailleurs avec la désertion de la thématique corse dans la presse canadienne : Paoli et la Corse n'intéressent plus les Canadiens, vite arc-boutés sur les questions qui saisissent leur continent ou sur la Révolution française puis sur Napoléon Bonaparte. Autre indice : le catalogue de la bibliothèque de l'écrivain et Premier ministre du Québec (1867-1873) Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, regardé comme l'homme le plus bibliophile de son pays, ne contient pas non plus de mention de Boswell, Paoli ou de la Corse[63], accréditant l'hypothèse d'une réception manquée.

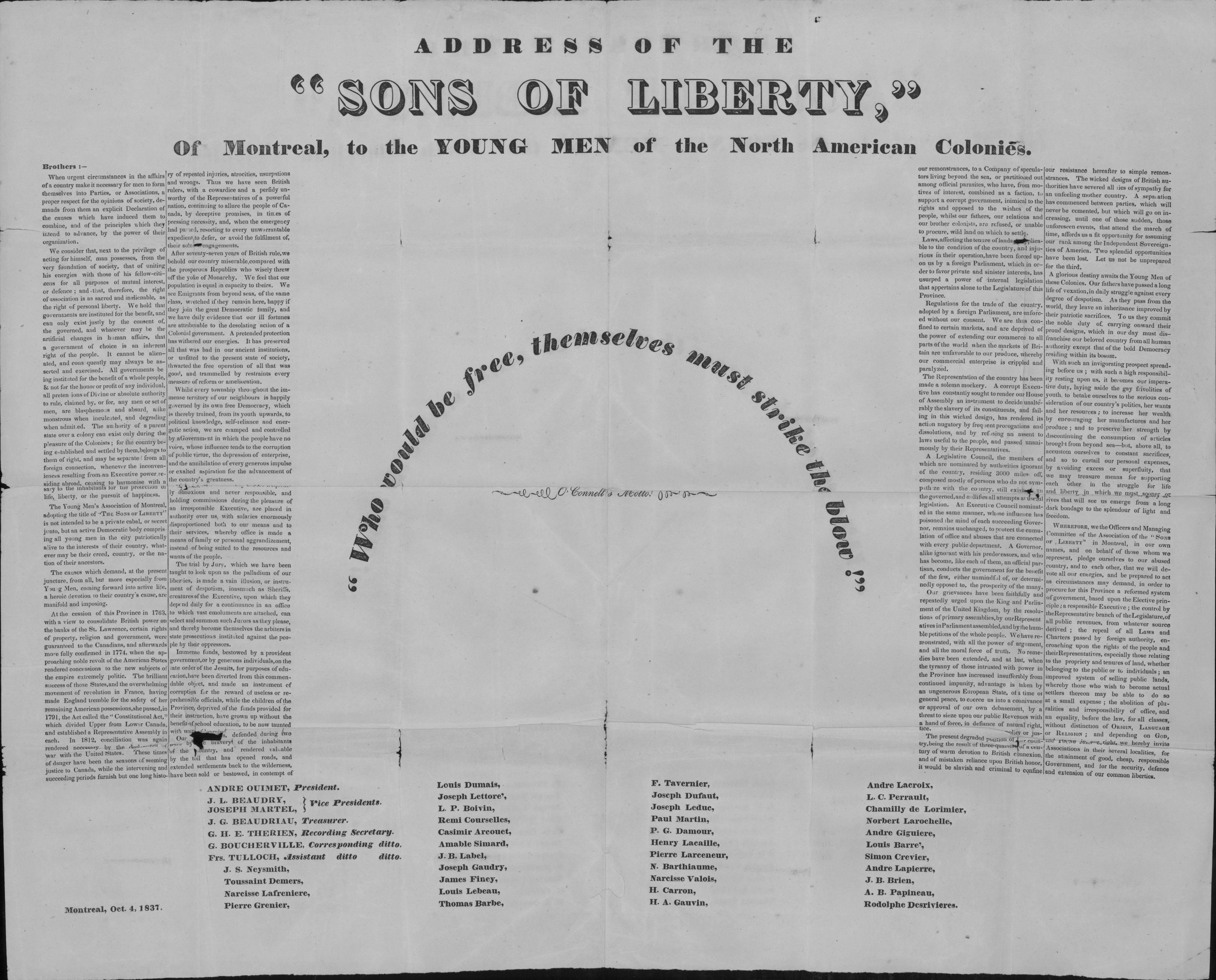

Une possible influence indirecte interroge. Inspirés par les Sons of Liberty, qui constituèrent pendant la révolte des Treize Colonies une organisation secrète de patriotes américains prêts à mener des actions symboliques (comme la plantation d'arbre « de la liberté ») ou concrètes (affichages publics, pamphlets, violences), un groupe de Bas-Canadiens forma en septembre 1837, comme en miroir, la Société des Fils de la Liberté. C'est elle qui affronta la milice loyaliste du Doric Club, précipitant sa disparition. Quel rapport avec Paoli ? Nous savons que le souvenir du chef corse fut l'occasion d'une série de toasts portés en l'honneur des précurseurs, sinon des pères de la liberté tant chérie par les Insurgents[64]. Les patriotes américains connaissaient et s'inspiraient – le fait est désormais de notoriété publique – de la lutte nationale paolienne, et les Fils de la Liberté canadiens s'inspiraient de leurs aïeux et prédécesseurs américains. Nous n'avons certes pas de traces ni de discours capables d'effectuer la translation depuis Paoli jusqu'à l'itération canadienne des Fils de la Liberté, mais tout indique, à défaut, une communion d'idées et une fraternité de combat dans la lutte contre l'oppression. Mais l'homme autour de qui se forma la résistance et le projet d'un avenir républicain n'a pas – du moins rien ne l'indique – trouver l'inspiration chez Pasquale Paoli.

B. Paoli et Papineau révolutionnaires…et face aux révolutions

À ne considérer que leurs caractères, il n'est pas évident, loin s'en faut, d'imaginer ces deux personnages entamer une carrière de chef révolutionnaire. À la veille des évènements qui nous occupent, et quoique roturier, Paoli bénéficie d'une certaine aisance matérielle et d'une carrière de sous-lieutenant à Naples. Papineau, bien installé dans la société canadienne, se fait d'emblée remarquer pour ses talents de tribun, y compris au bénéfice de la couronne britannique, dans laquelle il voit un modèle. Comme lui, Paoli fera preuve d'un britannisme affirmé ; comme lui encore, il adoptera un point de vue contrasté sur la Révolution française. C'est la répression coloniale qui conduira Paoli et Papineau à adopter des stratégies d'abord critiques et constructives, puis bientôt sécessionnistes. Mais contraints par les grandes puissances, la Corse et le Bas-Canada ne gagneront pas la liberté tant espérée, les conduisant à l'option rattachiste. Mis en échec par des forces et des circonstances aux dimensions insurmontables, les deux chefs républicains raisonneront dans leurs vieux jours sur leurs désillusions finales.

Entre britannisme assumé et enthousiasme modéré pour la Révolution française

La Corse en révolution a pris le soin de développer un argumentaire riche et complexe pour appuyer sa cause. La base du discours des nationaux repose sur l'idée que la révolution est regardée comme la dernière des options pour le peuple corse. Constatant l'indifférence et le mépris de Gênes pour ses réclamations, le recours révolutionnaire s'impose alors comme un impératif catégorique, justifié par le droit de résistance à l'oppression déjà développé par l'école thomiste, en particulier à Salamanque. Ainsi l'abbé Don Gregorio Salvini, proche de Paoli qui lui a commandé l'ouvrage, peut écrire :

La Ser. République de Gênes au lieu de tirer profit de si nobles et glorieux exemples, en suivant une politique qui fait horreur aux nations les plus barbares, ne semble avoir pensé à rien d'autre plus sérieusement qu'à rendre les Corses les plus malheureux des hommes. Et, chose plus détestable encore, c'est ainsi qu'elle récompense les Corses de l'avoir valeureusement, fidèlement et utilement servie dans les plus grand périls, au prix de leur sang.

Nous verrons […] qu'elle a non seulement exclu tous les Corses de toutes les dignités, offices et emplois de l'île mais qu'elle les y a rendus inaptes et inhabiles[65].

L'idée d'une « trahison » de la puissance tutélaire est presque identique chez Papineau. En 1834, le camp patriote fait parvenir à la métropole un document capital connu sous le nom de 92 résolutions. Rédigé par Papineau et son collègue Augustin-Norbert Morin, ce texte comprend notamment l'argument suivant dans les résolutions 1 et 10 :

[…] les loyaux sujets de Sa Majesté […] ont montré le plus grand attachement pour l'empire britannique dont ils forment partie ; qu'ils l'ont défendu avec courage dans la guerre, à deux diverses fois.

Que c'est l'opinion de ce comité, que l'abus est inséparable de l'usage d'un pouvoir aussi illimité, et que son exercice dans le choix de la majorité des membres du conseil législatif, tel que constitué pour cette province, a toujours eu lieu dans l'intérêt du monopole et du despotisme exécutif, judiciaire et administratif, et jamais en vue de l'intérêt général.[66]

Les deux patriotes font ici montre d'une fidélité appuyée à l'égard de l'occupant. Salvini rappelle que les Corses ont combattu pour Gênes ; Papineau et Morin font de même, d'autant que Papineau lui-même participa à la guerre contre les États-Unis de 1812, dont il sera pourtant plus tard un fervent admirateur. En 1820, Papineau rendit hommage au défunt roi George III, dans un discours très critique à l'égard de la France, et qui fut rapidement considéré comme l'expression exemplaire d'un loyalisme à l'égard de la couronne britannique. Papineau fait ainsi le récit de la Conquête :

Dès ce jour, le règne des lois succède à celui de la violence : dès ce jour, les trésors, la marine et les armées de la Grande-Bretagne sont mis à contribution pour nous donner une protection invincible contre les dangers du dehors : dès ce jour, la meilleure partie de ses lois deviennent les nôtres, tandis que notre religion, nos biens, et les lois par lesquelles ils étaient gouvernés, restent intacts : bientôt après nous sont accordés les principes de sa constitution libre, gage assuré de notre prospérité au dedans, si nous ne nous en écartons point. Maintenant […] le droit de n'obéir à aucune autre loi qu'à celles que nous avons formées et adoptées nous-mêmes par nos représentants ; tous ces avantages sont devenus notre droit de naissance, et seront, j'espère, l'héritage durable de notre postérité.[67]

Paoli et Papineau sont donc d'abord loyalistes. Face à la France, lorsqu'il s'en sépare en 1793 pour embrasser le projet du royaume Anglo-corse, Paoli fait ici encore profession de britannisme. Les libertés anglaises, pouvait-il penser, allaient rétablir la liberté que le jacobinisme français avait anéanti pendant la Terreur :

Cependant l'intervention britannique, bien loin de mettre en péril l'indépendance et la liberté nationale, devait en assurer le maintien. Libre de tout engagement politique capable de gêner, par sa nature, l'exercice du droit de souveraineté qui n'appartient qu'à la nation, c'était à elle et à elle seule à adopter le système de gouvernement qui pouvait s'accorder le mieux avec ses mœurs et ses intérêts. Elle aurait à examiner en même temps, s'il ne convenait pas de prononcer ce qui d'ailleurs était un fait accompli, la séparation absolue et définitive de l'île avec la France ; enfin, s'il n'était pas de son intérêt de passer immédiatement sous la protection et le gouvernement de l'Angleterre avec une constitution qui, en assurant sa liberté, pût la mettre à l'abri de toute attaque du côté de ses ennemis.[68]

Juxtaposé, ces deux discours soulignent les mêmes éléments. L'appartenance à la couronne britannique est une garantie 1/ de liberté et de prospérité, 2/ de sécurité face aux menaces extérieures, 3/ de conservation de la culture et des mœurs, et 4/ de la souveraineté, qui donne au peuple le droit de n'obéir qu'aux lois qu'il a lui-même édictées.

À l'image des premiers révolutionnaires corses qui caressaient encore l'espoir que leurs admonestations encouragent la Sérénissime à répondre à leurs demandes, les Papineau étaient connus pour être de bons et loyaux sujets britanniques, confiants, comme Paoli l'a été, dans la supériorité des « libertés anglaises ». Or les espoirs des Paoli, depuis Gênes entre 1729 et 1755, jusqu'à l'Angleterre en 1794-1796 et en passant par la France en 1789-1793, seront chaque fois déçus.

Le rapport de Paoli et Papineau à la Révolution française est d'ailleurs éloquent. Papineau, malgré une éducation notoirement hostile à la révolution, est accusé à la fin de sa vie d'être « trop constant dans ses principes extrémistes tirés de la Révolution française de 1789 »[69]. Au Séminaire de Québec, Papineau subit en effet une propagande massive contre la France révolutionnaire, d'inspiration britannique mais surtout ecclésiastique, sous l'impulsion de figures conservatrices comme l'archevêque de Québec, Joseph Octave. Plessis[70]. Louis-Joseph deviendra révolutionnaire, mais il reste toutefois un modéré, qui va même jusqu'à refuser l'option militaire.

En 1837-1838, le soulèvement armé des Patriotes se fait d'ailleurs sans lui. Mais son exil aux États-Unis en 1837 puis en France en 1839 fera de lui le sympathisant le plus enthousiaste de la cause républicaine. Dévorant les Lumières françaises, il prend conscience de la programmation des esprits canadiens par la propagande britannique : le monstre français n'est plus qu'une légende, et le rapatriement du corps de Napoléon Bonaparte aux Invalides, à laquelle il assiste, l'émeut[71].

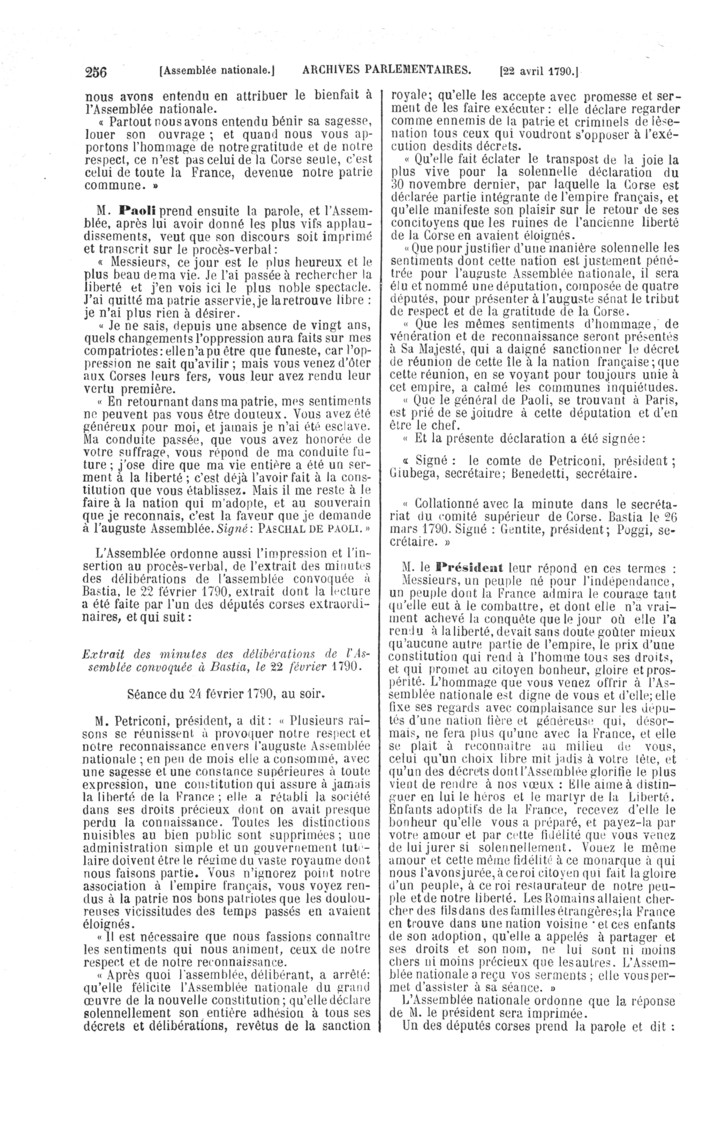

Paoli, quant à lui, embrasse initialement la Révolution française de bon cœur : « J'aime l'Union avec la libre nation française parce que, par le contrat social qui nous unit, nous participons avec tous les autres citoyens de la République à tous les avantages et à tous les honneurs »[72]. Sa venue à Paris en 1790 compte même parmi les plus beaux jours de sa vie, et il donne un discours fort applaudi à l'Assemblée Nationale[73]. Sa lettre au président de la Constituante le 11 décembre 1789, lu à la tribune de l'Assemblée le 19, témoignait déjà de son adhésion :

C'est avec les transports d'une joie bien vive que j'ai appris ce que l'Assemblée nationale a fait pour ma patrie. En admettant la Corse parmi les provinces de la France, elle a trouvé le moyen le plus infaillible d'attacher les habitants de cette île au gouvernement français. En faisant rentrer dans leur pays mes compatriotes expatriés, elle attache à la Constituante un nombre considérable d'individus qui la défendront jusqu'à la dernière goutte de leur sang.[74]

Le Papineau de 1820 croyait aux libertés anglaises ; celui de 1823, lors de son voyage à Londres pour défendre une pétition des Bas-Canadiens contre l'union des deux Canada, n'y croira plus jamais. L'homme est frappé par la misère qu'il observe, et l'écart abyssal entre les principes de la philosophie politique anglaise et son application.

Après 1793, Pasquale Paoli sera la victime malheureuse des affrontements entre Jacobins et Girondins et de la malveillance de Lucien Bonaparte, qui préciteront le divorce en le convoquant à la Convention pour être jugé comme despote contre-révolutionnaire[75]. Rendu responsable de l'échec de l'expédition de Sardaigne, et malgré de vaines tentatives pour annuler sa convocation, Paoli fera unilatéralement sécession de la France. C'est désormais dans l'Angleterre qu'il placera ses espoirs d'une République Corse placée sous la protection d'une grande puissance.

Deux Tentations Rattachistes...et deux désillusions

Paoli et Papineau ont tous deux envisagé des alliances avec des grandes puissances pour réaliser leurs ambitions révolutionnaires. Paoli, proche du milieu anglais par l'intermédiaire de Boswell, exilé et pensionné par l'Angleterre entre 1755 et 1790, puis entre 1795 et la fin de sa vie, exprime son admiration pour le pays de John Locke, voyant en elle un protecteur potentiel de la liberté corse. Papineau, de son côté, envisage une alliance avec les États-Unis d'Amérique, espérant une période de paix et de progrès sous la protection d'un congrès non tyrannique. Marqué par son voyage et par les avantages de la confédération américaine, Papineau n'a pas hésité à soutenir l'option rattachiste aux États-Unis d'Amérique :

Au jour de notre indépendance, le droit de commune citoyenneté et de commerce libre […] assureraient au Canada une période indéterminée, mais longue, de paix, de conquêtes sur la nature, de progrès […] avec individualité pour chaque État souverain, sous la protection du congrès, qui ne pouvait être tyran, n'ayant ni sujets ni colonies, et ne possédant d'attributions que dans les questions de paix ou de guerre avec l'étranger et de commerce extérieur.[76]

Doté du seul pouvoir fédératif (dans la théorie lockéenne de la séparation des pouvoirs), la puissance américaine pouvait alors permettre aux Canadiens, bientôt Québécois, de se gouverner eux-mêmes. Car la vocation du Parti Canadien, le premier parti de l'histoire politique canadienne, deviendra rapidement celle de donner au Bas-Canada l'autonomie législative – voire la souveraineté – pour lui permettre de combattre la colonisation britannique qui met en péril la « nationalité » (c'est-à-dire la culture) canadienne. Louis-Joseph mènera ce combat à la tête du parti (rebaptisé Parti patriote après 1830[77]) jusqu'en 1838.

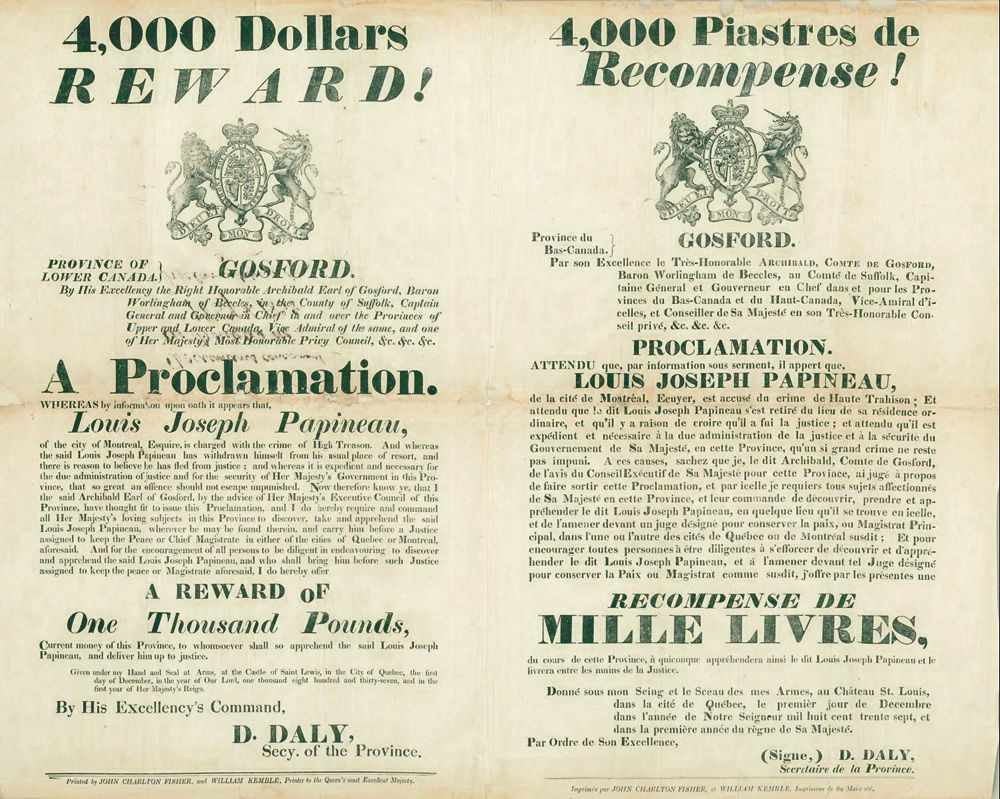

Après le refus des britanniques de prendre en compte les 92 résolutions émises par Papineau et les patriotes, des rassemblements populaires émergent et aboutissent, entre 1837 (10 résolutions de Russell) et 1838, à une lutte armée d'un petit groupe de patriotes contre des milices soutenues par le gouvernement colonial. Papineau, qui a refusé de prendre les armes faute de soutien étranger mais qui est néanmoins pourchassé pour trahison, est forcé de s'exiler.

En 1840, le Canada est unifié, et en 1867, enfin, est créée la Confédération Canadienne, après la conférence constitutionnelle de Charlottetown en 1864, qui signe la fin des espoirs des patriotes, plus en retrait jusqu'à la première, et surtout la seconde moitié du XXème siècle[78]. Entre 1837 et 1845, Papineau avait cherché le soutien de la France et des États-Unis ; aucun ne s'y risquera, et l'option rattachiste ne verra donc jamais le jour. Ne restera qu'un combat politique contre la confédération canadienne. La Confédération qui se profile remplit alors selon lui

des vues toutes plus criminelles les unes que les autres, dans le but de continuer le sanguinaire, ancien système colonial […], pour le maintien et l'extension duquel l'Angleterre a fait toutes ses guerres, a fait verser par ses armées, mais bien plus encore par ses subsides, plus de sang humain depuis deux siècles que toutes les autres causes ou prétextes de guerre n'en ont fait verser.[79]

Le changement de registre est radical ; la désillusion à l'égard de l'Angleterre est complète.

Paoli, lui, se fera promettre (du moins le pensait-il) de devenir roi des Corses dans une union des couronnes avec le Royaume-Uni. L'union verra bien le jour, mais sans Paoli. Sir Eliott, vice-roi de Corse, s'appliquera à éloigner scrupuleusement le vieux chef des affaires, tout en menant une politique mal reçue par la population. Le britannique reviendra d'ailleurs sur la première désillusion du Général, à l'égard de la Révolution française :

Si les Français avaient respecté son autorité et son influence en Corse, s'ils n'avaient pas menacé ses jours, je ne crois pas qu'il leur eût jamais reproché leurs principes. C'est un grand admirateur de leur courage et de leur énergie. Il ne tarit pas d'éloges à leur sujet, tout en désapprouvant leurs dernières atrocités.[80]

On voit par là que le divorce avec la France républicaine n'était guère idéologique, à la Terreur près. Autre désillusion, finale cette fois, avec l'Angleterre. Le royaume Anglo-corse ne parviendra pas à satisfaire les ambitions libérales de Paoli pour l'île : « Le gouvernement est mené par des gens ennemis de la Liberté, pas du tout attachés à la nation anglaise et extrêmement vénaux[81]. Le vénérable chef finira sa vie à Londres en 1807, épuisé par ces luttes perdues mais toujours animé par la flamme de la Liberté de la patrie corse. Papineau, retiré de la vie politique depuis 1854, meurt dans son manoir de Montebello en 1871, fatigué lui aussi par une vie de combats acharnés et par des drames personnels. Les deux patriotes meurent plus républicains que jamais, dans une relative indifférence eut égard à leurs renommées respectives.

Bibliographie

- [1] Jean-Christophe Mocci, Le mythe de Pascal Paoli et de Napoléon Bonaparte en Corse de 1970 à nos jours. Du riacquistu à la recherche contemporaine : reflets des évolutions et finalités idéologiques, politiques et socio-économiques d'une réconciliation historique, Thèse en science politique, Université de Corse, 2019, p. 10-12.

- [2] Dorothy Carrington, « The Corsican Constitution of Pasquale Paoli (1755-1769) », The English Historical Review, Vol. 88, n° 348, 1973, p. 481-503 ; David. A. Bell, Men on Horseback. The Power of Charisma in the Age of Revolution, New York, Farras, Straus and Giroux, 2020 ; Linda Colley, The Gun, the Ship, and the Pen: Warfare, Constitutions, and the Making of the Modern World, Linderight Publishing Corporation, 2022, 512 p.

- [3] Michel Vergé-Franceshi, Paoli. Un Corse des Lumières, Paris, Fayard, 2005, p. 502.

- [4] Bertrand Barère, Discours à la Convention nationale, 17 juillet 1793, Archives parlementaires de 1787 à 1860, t. LXIX, Paris, Dupont, 1906, p. 97.

- [5] C'est le cas de l'œuvre d'Arrigo Arrighi, ou de celle de la Troisième République de façon générale. Voir Mocci, op. cit., p. 44. Lire également Marcandria Péraut, Entre Histoires et Mémoires. Usages, représentations et métamorphose de la mémoire en Corse (XVII°-XXI° siècles), thèse de doctorat en Cultures et langues régionales, Université de Corse, 2024.

- [6] Voltaire, Lettre à Marie Louise Denis, 18 novembre 1768, EE, consultable à l'adresse https://doi-org.bnf.idm.oclc.org/10.13051/ee:doc/voltfrVF1180143a1c. S'il s'agit bien d'une déploration, puisque Voltaire est l'ami du Premier ministre Choiseul, cela ne rend pas moins le philosophe sympathique à l'égard de la cause corse, en particulier dans son Précis du siècle de Louis XV, que l'on évoquera plus après.

- [7] Barbara Krajewka, « Bonaparte, la Corse et les Corses », Revue du Souvenir Napoléonien, n° 457, 2005, p. 15-23 ; Arthur Chuquet, La Jeunesse de Bonaparte, t. II : la Révolution, Paris, Armand Collin, 1898 ; Eugène Dépbez, « Les origines républicaines de Bonaparte. Le mémoire du capitaine d'artillerie Napoléon Bonaparte sur la Corse en 1793. », Revue Historique, t. 97, Fasc. 2, 1908, p. 319.

- [8] André Castelot, Bonaparte, Paris, Perin, 1967, p. 101 ; Chuquet, La Jeunesse de Bonaparte, op. cit., p. 120-121.

- [9] Lettre de Bonaparte à Pasquale Paoli, 12 juin 1789, Archives nationales, AB XIX 4198, d. 6. L'authenticité de la lettre n'est pas certaine.

- [10] Michel Brunet, Les Canadiens après la Conquête (1759-1775), Montréal, Fides, 1980, p. 51‑54.

- [11] Fernand Dumont, Genèse de la société québécoise, Montréal, Boréal, 1996, p. 149.

- [12] Yvan Lamonde, Histoire sociale des idées au Québec (1760-1896), Montréal, Fides, 2000, p. 41‑42.

- [13] Denis Benjamin Viger et Canadien, Avis au Canada, à l'occasion de la crise importante actuelle : contenant une rélation fidéle d'un nombre de cruautés inouies, commises depuis la Révolution françoise, par les personnes qui exercent actuellement les pouvoirs de gouvernement en France et par leurs adherents, Québec, Imprimé à la Nouvelle Imprimerie, 1798, 49 p.

- [14] Fernand Dumont, Genèse de la société québécoise, op. cit., p. 149.

- [15] Ibid., p. 150.

- [16] Arthur Rimbaud, « Lettre à Paul Demeny », 15 mai 1871.

- [17] Albert Larrieu, Une poignée de vérités, Fall River, Mass, USA, Imprimerie Gagnon, éditeur, 1920, p. 64.

- [18] Benjamin Franklin, « The Interest of Great Britain Considered [1er janvier 1760] », The Papers of Benjamin Franklin, 1966, no 9, p. 47‑100. L'auteur semblait mal renseigné : les Canadiens feront au moins autant d'enfants.

- [19] Il s'agissait, pour les populations canadiennes, de se « venger » de la déportation des Acadiens hors de leur territoire, en résistant à la pression démographique anglaise par une fécondité très élevée. Il semble toutefois que ce taux, bien qu'élevé, n'ait pas été bien différent de celui du Canada anglophone ni même de plusieurs pays européens à la même époque.

- [20] Gérard Bouchard et Richard Lalou, « La surfécondité des couples québécois depuis le XVIIe siècle, essai de mesure d'interpréation », Recherches sociographiques, 1993, vol. 34, no 1, p. 9‑44.

- [21] Michel Paillé, « Faire connaître la démographie dans les médias : l'exemple de la question linguistique », Cahiers québécois de démographie, 2016, vol. 45, no 1, p. 51‑69 ; Séraphin Marion, « La survie du Québec francophone est-elle assurée ? », Les Cahiers des dix, 1976, no 41, p. 61‑79.

- [22] « Ne sont-ils pas, depuis l'établissement de la Nouvelle-France, au XVIIème siècle, les valets des impérialistes, les "nègres blancs d'Amériques" ? », dans Pierre Vallières, Nègres blancs d'Amérique [1968], Paris Maspero, 1969, p. 23. Lire aussi David Vernette, Une race d'étranger, Montréal, Septentrion, 2024. L'auteur fait de nombreux parallèles entre la situation des Canadiens français et celles des Franco-américains.

- [23] Michel Brunet, Les Canadiens après la Conquête (1759-1775), op. cit., p. 71.

- [24] Don Gregorio Salvini, Giustificazione della rivoluzione di Corsica [1758], Ajaccio, Alain Piazzola, 2010, p. 40.

- [25] Citons notamment Serge Joyal, Le Mythe Napoléon au Canada français, Montréal, Del Busso, 2013 ; Claude Galarneau, « La légende napoléonienne au Québec », dans Fernand Dumont & Yves Martin, Imaginaire social et représentations collectives, Presses Universitaires de Laval, 1982 ; Sylvain Pagé, L'Amérique du Nord et Napoléon, Nouveau Monde Éditions/Fondation Napoléon, 2003 ; J. Edmond Roy, « Napoléon au Canada », Mémoires et comptes rendus de la Société royale du Canada, 1912.

- [26] Anne-Marie Sicotte, Papineau l'incorruptible. Tome 2 : Le président rebelle (1833-1871), Montréal, Carte Blanche, 2023, p. 34.

- [27] Ibid., p. 20.

- [28] Anne-Marie Sicotte, Papineau. Par amour avant tout, Montréal, Carte Blanche, 2021, p. 65.

- [29] Fernand Ettori, « La formation intellectuelle de Pascal Paoli (1725-1755) », op. cit., p. 491.

- [30] Vergé-Franceschi, op. cit., p. 265.

- [31] Pierre-Yves Beaurepaire, « La Méditerranée des Lumières existe-t-elle ? », Cahiers de la Méditerranée [En ligne], n° 103, 2021, mis en ligne le 15 juin 2022, consulté le 17 juin 2024, http://journals.openedition.org/cdlm/14950, p. 7.

- [32] Vergé-Franceschi, op. cit., p. 145-206.

- [33] Au-delà de l'entourage écossais des Paoli et de l'empreinte de Neuhoff, Locke est bien connu des patriotes corses, tout comme le néerlandais Grotius, pour leurs contributions à la réflexion sur le droit naturel et le droit de résistance à l'oppression. Voir Miceli, op. cit., p. 185.

- [34] Jean-Guy Talamoni, Le Républicanisme corse, op. cit., p. 23-24 ; Antoine-Baptiste Filippi, « La Corse à l'avant-Garde Des Révolutions Libérales et Nationales (1729-1804) », Diplomatie, n° 108, 2021, p. 91–95.

- [35] Girolamo Imbruglia, « Antonio Genovesi lecteur de Voltaire et de Montesquieu », Revue Voltaire, n° 13, 2013, p. 269-271.

- [36] Voltaire, Lettre à Giusuppe Maria Galanti, 1er janvier 1774, Electronic Enlightenmen Scholarly Edition of Correspondence, éd. Robert McNamee et al., Vers. 3.0., University of Oxford, 2022, consultable à l'adresse https://doi-org.bnf.idm.oclc.org/10.13051/ee:doc/voltfrVF1240255b1c.

- [37] Imbruglia, op. cit., p. 271.

- [38] Ange Rovere, Pascal Paoli. De Lumières et d'ombres, Paris, Classiques Garnier, 2024, p. 63-64.

- [39] Ettori, op. cit., p. 495-497. Nous savons que Paoli requerra un exemplaire de L'Esprit des lois, mais bien trop tardivement pour qu'il fut significatif dans son éducation politique comme dans la rédaction de la Constitution de 1755.

- [40] Talamoni, op. cit., p. 25-26.

- [41] « […] qui ne parut pas accepter cette couronne », Voltaire, Précis du Siècle de Louis XV, op. cit., p. 409.

- [42] Ettori, op. cit., p. 487.

- [43] Antoine-Marie Graziani, Pascal Paoli. Père de la patrie corse, Paris, Tallandier, 2002, p. 45.

- [44] Il s'agit d'un collège classique qui accueille une trentaine d'étudiants à cette date. Louis-Joseph y effectuera aussi une partie de sa formation.

- [45] Roger Le Moine, Le Catalogue de la bibliothèque de Louis-Joseph Papineau, Centre de recherche en civilisation canadienne-Française., Ottawa, 1982.

- [46]Sicotte, op. cit., p. 156.

- [47] Sicotte, Papineau l'incorruptible. La flamme du patriote, t. 1, op. cit., p. 15.

- [48] Que l'on abrègera par « Papineau ». Lorsque nous parlerons du père, nous préciserons son prénom.

- [49] Philippe Reid, Le regard de l'autre. La naissance du nationalisme au Québec, Québec, L'instant même, 2008, p. 85.

- [50] Sébastien Couvrette, Presse écrite au Québec, 1ère partie (XVIIIe-XIXe siècles), http://www.ameriquefrancaise.org/fr/article-698/Presse_%C3%A9crite_au_Qu%C3%A9bec,_1%C3%A8re_partie_%28XVIIIe-XIXe_si%C3%A8cles%29.html.

- [51] Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism [1983], Londres et New York, Verso, 2006, p. 47‑66.

- [52] La Gazette de Québec, 8 décembre 1768, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), p. 2.

- [53] Extrait d'une lettre de Livourne, à un Monsieur de Liverpool, le 26 mai 1769, La Gazette de Québec, 21 septembre 1769, BAnQ, p. 2.

- [54] Philippe Aubert de Gaspé, Mémoires, Ottawa, G. E. Desbarats, 1866, p. 85‑86 ; Serge Joyal, Le Mythe de Napoléon au Canada français, Montréal, Del Busso, 2013, p. 106.

- [55] La Gazette de Québec, 28 septembre 1769, BAnQ, p. 2.

- [56] La Gazette de Québec, 27 décembre 1770, BAnQ, p. 1.

- [57] Claude Galarneau, La France devant l'opinion canadienne (1760-1815), Québec, Presses de l'Université Laval, 1970, p. 92-93.

- [58] Le Canadien, 27 août 1823, BAnQ, p. 2.

- [59] Roy Alton Lee, « Pasquale Paoli: Fighter for Freedom », The Emporia State Research Studies, 1961, vol. 9, no 3, p. 5.

- [60] Lyle Larsen, James Boswell: As His Contemporaries Saw Him, Associated University Presse, 2008, p. 16.

- [61] Marcandria Peraut, « « Remember Paoli ! » : Que reste-t-il de Paoli dans la mémoire américaine ? », XVII-XVIII. Revue de la Société d'études anglo-américaines des XVIIe et XVIIIe siècles, 31 décembre 2024, no 81, p. 2‑3 ; Francis Beretti, « Pascal Paoli inspire les patriotes américains », Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de la Corse, 1974, p. 61‑81.

- [62] Thibaut Dauphin, « La Corse des Paoli d'après Voltaire. Un éloge inattendu de l'idée républicaine », Lumi, n°3, décembre 2023.

- [63] Clément LeBel avec la collaboration de Claire Jacques et Martin Pelletier, Inventaire du Fonds Chauveau de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale, 2017.

- [64] Francis Beretti, « Pascal Paoli inspire les patriotes américains », op. cit. ; Marcandria Peraut, « « Remember Paoli ! » », op. cit., p. 2‑4.

- [65] Don Gregorio Salvini, Justification de la Révolution de Corse [1758], Article second, Ajaccio, Alain Piazzola, 2010, p. 29.

- [66] 92 Résolutions, 1834, 1er et 10e principe, Texte intégral tel que présenté devant la Chambre d'assemblée du Bas-Canada en janvier 1834 ; tiré de Théophilie-Pierre Bédard, Histoire de cinquante ans (1791-1841) : annales parlementaires et politiques du Bas-Canada depuis la Constitution jusqu'à l'Union, Québec, Presses de Léger Brousseau, 1869, XVI, p. 349-377.

- [67] Louis-Joseph Papineau, « Élection du Quartier Ouest », 1er juillet 1820, rapporté dans Le Canadien, 19 juillet 1820, p. 216.

- [68] Discours de Pasquale Paoli à la consulte du 8 juin 1794 résumé par Arrigo Arrighi, Histoire de Pascal Paoli, Paris, Gosselin, t. 2, 1843, p. 247.

- [69] Canadian Illustrated News, Vol. 4, n° 15, 7 oct. 1871.

- [70] Sicotte, Papineau l'incorruptible. La flamme du patriote, t. 1, op. cit., p. 90.

- [71] Serge Joyal, Le mythe de Napoléon au Canada français, Del Busso, 2013, p. 238-239.

- [72] Pasquale Paoli, le 5 mai 1793. Cité par François Pomponi, « En Corse sous la Révolution : le temps du Governo Separato (juin 1793-juin 1794) », Cahiers de la Méditerranée, n° 48, 1994, p. 152.

- [73] Pasquale Paoli, Discours à l'Assemblée nationale, 22 avril 1790, Archives parlementaires de la Révolution française, t. 15, 1883 p. 256.

- [74] Pasquale Paoli à Fréteau de Saint-Just, 11 décembre 1789, dans Lettres de Pascal Paoli, rassemblées par le Dr. Peretti et publiées dans le Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de la Corse, t. IV, 1895, p. 33-34. Voir également le Moniteur des 19 et 25 décembre.

- [75] Graziani, op. cit., p. 306-312.

- [76] Papineau, Histoire de l'insurrection au Canada, Burlington, La Revue canadienne, juin 1839, p. 8.

- [77] Gilles Laporte, Patriotes et loyaux ; leadership régional et mobilisation politique en 1837 et 1838, Québec, Éditions du Septentrion, 2004, p. 28.

- [78] Pour des détails sur l'histoire du Québec et du Canada français, se référer aux ouvrages déjà cités de Michel Brunet, Fernand Dumont, Yvan Lamonde, en plus de la série publiée aux éditions du Septentrion par Jacques Lacoursière.

- [79] Louis-Joseph Papineau, La Tribune, 9 février 1864.

- [80] Sir Eliott, vice-roi de Corse, à Londres, 19 février 1795, cité par Antoine Casanova & Ange Rovere, « La Révolution française en Corse », Paris, Privat, p. 256

- [81] Pasquale Paoli à Nobili-Savelli, 6 avril 1796, dans A. Costa, « Lettres de Pascal Paoli à G. O. Nobili-Savelli, 20 mai 1771 au 6 avril 1796 », Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de la Corse, t. 161, n° 490, 1930, p. 1-86 (1ère série).

Découvrir d'autres parcours thématiques

-

Vous souhaitez poursuivre votre découverte des fonds documentaires numérisés de la M3C à travers d'autres itinéraires virtuels, et découvrir des parcours de vie, des moments singuliers, fameux ou méconnus de l'histoire de la Corse en résonance avec son héritage patrimonial ?

-

"Lettere Italiane Sopra La Corsica" de Raimondo Cocchi (1770)

-

Pascal Paoli et la formation des élites corses au XVIIIe siècle

-

Documents inédits sur l’Université de Pasquale Paoli (1765-1768)