L’île-pensée. Paoli, Cocchi et la fabrique d’une souveraineté éclairée

De l’utopie républicaine à l’abstraction démocratique : une lecture philosophique des Lettere italiane sopra la Corsica

Anthony Piscopo, étudiant à l'Università di Corsica Pasquale Paoli

Sommaire

Introduction générale

Le Lettere italiane sopra la Corsica n’est pas un livre ordinaire. Derrière sa forme modeste de correspondance savante se déploie un véritable laboratoire philosophique. Son auteur, Raimondo Cocchi (1735-1775), savant florentin des Lumières, médecin, anatomiste, directeur du musée des Offices, fut l’un de ces esprits complexes du XVIIIe siècle où la science, l’érudition et la politique s’entrelacent.

En 1767, il visite la Corse indépendante, rencontre Pasquale Paoli, et se passionne pour l’expérience politique unique qui s’y déploie. En 1770, juste après l’annexion française de l’île, Cocchi publie anonymement ses Lettere italiane sopra la Corsica. Ces lettres, adressées à un ami imaginaire, vont bien au-delà du simple récit de voyage. Cocchi y dessine un projet politique, à la croisée de plusieurs traditions philosophiques : l’héritage républicain florentin (Machiavel), le droit naturel moderne, la liberté, les débats des Lumières sur la souveraineté, la vertu et l’éducation des peuples.

À travers l’exemple corse, c’est tout le XVIIIe siècle qui interroge ici ses propres contradictions : comment instituer un gouvernement juste ? Qu’est-ce qu’une souveraineté légitime lorsqu’elle ne repose plus sur la monarchie ni sur la transcendance religieuse ? Jusqu’où le peuple peut-il être maître de lui-même sans basculer dans le désordre ?

La singularité du texte est double. D’une part, il s’appuie sur une observation directe de la société corse de l’époque, à travers la rencontre personnelle de Paoli. D’autre part, il déploie une réflexion plus vaste, presque expérimentale, sur les conditions de possibilité d’un ordre politique fondé sur la vertu et l’éducation plutôt que sur la contrainte et le sacré. Loin de se limiter à un plaidoyer en faveur de la Corse, les Lettere deviennent un modèle abstrait, un laboratoire discret d’une République éclairée qui interroge déjà les grandes révolutions à venir.

Si l’ouvrage reste anonyme — comme souvent les textes réservés à des cercles restreints d’initiés au XVIIIe siècle — il s’adresse à un public éclairé capable de lire, derrière l’éloge de Paoli, une tentative philosophique profonde pour penser le pouvoir après Dieu, après le roi, avant le peuple souverain. La Corse devient ainsi une « île-pensée », un terrain d’essai des Lumières italiennes, méditerranéennes et européennes. C’est ce chantier philosophique singulier, à la fois historique et spéculatif, que ce parcours thématique propose d’explorer.

Le XVIIIe siècle : un moment fragile où tout devient pensable

Le XVIIIe siècle européen est une période d’effervescence intellectuelle unique. Tandis que les monarchies absolutistes dominent encore l’essentiel du continent, une nouvelle génération de penseurs — philosophes, savants, économistes, juristes — commence à interroger les fondements du pouvoir, de la loi et de la société. On les regroupera bientôt sous un même nom : les Lumières. Le projet est immense, presque démesuré : substituer la raison à la tradition, la réforme au dogme, l’éducation au châtiment. Cette ambition repose sur une foi nouvelle dans la perfectibilité de l’homme, convaincu qu’une société plus juste, plus libre et plus rationnelle est possible, à condition de penser autrement les règles du vivre-ensemble.

Mais cette raison triomphante cache d’immenses tensions. Comment gouverner sans Dieu, sans roi sacré, sans droit héréditaire ? Comment organiser la souveraineté d’un peuple encore perçu comme ignorant et instable ? Jusqu’où l’homme est-il capable de s’autonomiser sans sombrer dans le chaos ? Derrière l’optimisme affiché, ces questions travaillent souterrainement toute la pensée politique des Lumières.

C’est dans cet entrelacs de promesses et de vertiges que surgit l’expérience corse. En marge des grands empires, l’île expérimente, sous la conduite de Pasquale Paoli, une République qui cherche à articuler liberté, vertu civique et ordre rationnel. Lorsqu’en 1767, le savant florentin Raimondo Cocchi s’y rend, il y perçoit bien plus qu’une curiosité insulaire : une sorte de microcosme philosophique où les débats théoriques du continent prennent une consistance presque expérimentale. Sa correspondance sur la Corse devient ainsi beaucoup plus qu’un simple récit d’observation : elle est un essai en acte, une tentative audacieuse de penser un gouvernement éclairé dans un monde où le vieux sacré vacille et où le nouveau contrat démocratique reste encore incertain.

C’est à l’exploration minutieuse de cette expérience intellectuelle que ce parcours est consacré.

De l’idéalité du peuple à la topologie du pouvoir : trois tensions philosophiques dans les Lettere

Dans les trois segments initiaux du parcours — abstraction du peuple, héritage néo-machiavélien, paradoxe de la démocratie sans peuple — se dessine un espace problématique où la philosophie politique des Lumières rencontre sa propre impossibilité. L’apport fondamental de Cocchi n’est peut-être pas tant historique que philosophique en creux : il nomme, sans le résoudre, un ensemble de tensions irréconciliées qui structurent l’imaginaire moderne de la souveraineté. Nous en retenons ici trois.

L’abstraction du peuple : symptôme d’un pouvoir sans ontologie

Cocchi parle du peuple, mais ne le fait jamais parler. Ce silence structurant n’est pas simplement un défaut d’analyse : c’est une stratégie discursive révélatrice. À l’instar de Hobbes ou même de Spinoza, Cocchi semble postuler un peuple-source, pur, inaltéré, mais qui n’existe que comme mythe fondateur. Ce que le philosophe Claude Lefort nommera plus tard « le lieu vide du pouvoir » trouve ici une formulation lumineuse : le peuple est le support d’une légitimation, mais il ne peut être présent sans faire éclater l’unité du discours. La Corse devient alors une scène de projection où le peuple doit rester idéel pour que la république reste lisible. Cette abstraction n’est pas une omission : c’est une condition de possibilité du texte. Le philosophe y verra une anthropologie politique implicite : il faut effacer les corps pour faire parler les idées.

Vertu contre pluralité : le modèle machiavélien réinversé

En affirmant l’héritage néo-machiavélien, Cocchi redonne vie à un topos classique : le gouvernement des meilleurs contre le désordre populaire. Mais là où Machiavel ménageait, dans les Discorsi, une fonction productive au conflit, Cocchi le supprime entièrement. Il ne reste plus que l’élite, épurée, verticale, quasi-sacerdotale. On passe donc d’un machiavélisme dialectique (vertu + conflit = ordre) à un machiavélisme aseptisé, où la vertu ne se conquiert plus dans l’épreuve mais se possède comme capital symbolique. Cette évolution est révélatrice d’un glissement philosophique majeur : la politique n’est plus un lieu du tragique, mais un théâtre moral. Ce que Machiavel pensait comme tension irréductible devient chez Cocchi une harmonie rhétorique. Ce n’est plus une pensée de l’histoire : c’est une chorégraphie de l’exemplarité. Le politique cesse d’être conflit pour devenir contemplation. En supprimant la conflictualité, Cocchi déplace radicalement la définition même du politique. Là où le tragique ouvrait l’histoire à l’événement et à la contingence, il installe une esthétique du modèle figé, où la vertu devient posture et l’ordre, simple mimétique de l’idée.

Le paradoxe démocratique : la souveraineté comme fiction régulatrice

La critique du modèle démocratique par Cocchi, malgré le contexte constitutionnel réel de la Corse (1755-1769), n’est pas anecdotique. Elle dit quelque chose de fondamental sur la philosophie politique des Lumières italiennes tardives : l’idéal de souveraineté reste incompatible avec le principe d’immanence populaire. Il y a là une tension entre deux régimes de légitimité : l’un fondé sur l’abstraction républicaine (héritée de Rome), l’autre sur la profanation moderne du pouvoir (le peuple comme source). Cocchi choisit le premier. Mais ce choix, paradoxalement, rend son texte plus contemporain : il incarne une question que Rousseau, Kant, puis Hannah Arendt poseront chacun à leur manière — comment fonder une autorité politique sans violence, sans transcendance, sans pureté originelle ? C’est ici que le texte devient philosophiquement vertigineux : il échoue à donner une réponse, mais il éclaire par son échec. La démocratie n’est pas seulement absente du texte de Cocchi : elle y est pensée comme insoutenable. Car permettre au peuple de parler véritablement reviendrait à introduire dans la République la possibilité du dissensus, de l’instabilité, du conflit irrémédiable — bref, de réintroduire le tragique que Cocchi cherche à conjurer. Et cela fait des Lettere italiane un document-limite, à la fois utopie républicaine et archive d’un refoulement fondateur.

Une lecture spéculative du texte comme symptôme

Cocchi ne propose pas un modèle politique : il dessine les contours de son impossibilité. Ce que ses lettres mettent en scène, c’est la crise des fondements, la tension entre l’idéal républicain et la matérialité du corps social. À travers l’abstraction du peuple, l’exaltation de la vertu, et la critique de la démocratie directe, se formule une philosophie du politique sans politique, une topologie idéelle où la parole remplace la délibération, et l’exemplarité remplace la loi. On comprend alors que les Lettere ne valent pas seulement comme témoignage historique, mais comme document philosophique sur l’impossibilité d’une modernité sans transcendance. En ce sens, elles rejoignent, à leur manière, les interrogations de Rousseau, de Constant, et jusqu’à Michel Foucault : qu’est-ce que gouverner, quand le peuple est là, mais qu’il ne doit pas parler ?

République sans démocratie ? Le Grand Homme et les Lumières à l’épreuve de la souveraineté

Une République sans peuple : le paradoxe fondateur des Lumières corses

La Corse, entre 1755 et 1769, est sans doute l’un des seuls territoires européens à expérimenter une République constitutionnelle bien avant 1789. Pourtant, dans les Lettere italiane, Cocchi efface presque entièrement cette réalité démocratique. Le peuple n’y est ni acteur ni auteur du projet politique : il est célébré comme symbole, mais tenu à distance comme sujet. Cette tension n’est pas un oubli — elle est le cœur problématique du texte. Le paradoxe est le suivant : Cocchi exalte la souveraineté, mais refuse la participation. Il loue le peuple corse, mais ne lui donne pas de voix. Il décrit un modèle républicain… sans démocratie. Cette contradiction révèle une ligne de fracture au sein des Lumières elles-mêmes : comment articuler la raison d’État et la volonté générale ? Comment concilier le progrès politique avec la peur du désordre populaire ? En ce sens, Cocchi n’est pas une exception — il est un symptôme.

Le Grand Homme, ou la souveraineté incarnée

Pour résoudre ce paradoxe, Cocchi recourt à une figure centrale : Pasquale Paoli. Plus qu’un chef, Paoli devient un paradigme — celui du Grand Homme vertueux, incarnation de la sagesse, de la modération, de l’équilibre. Il n’a pas besoin d’élection, car il représente déjà la loi morale. Il n’a pas besoin de parlement, car son jugement est juste. En cela, Cocchi déplace le problème de la souveraineté : elle ne vient plus du peuple, mais de l’exemplarité individuelle. La République devient un théâtre, et Paoli l’acteur principal. Ce modèle n’est pas sans ambiguïté : il annonce déjà une forme de monarchie morale, où le pouvoir se fonde non plus sur le droit ou la volonté, mais sur la vertu charismatique. Il faut ici convoquer Machiavel, mais aussi Montesquieu : si la vertu est le ressort du gouvernement républicain, alors qui garantit qu’elle ne devienne pas une nouvelle forme de transcendance autoritaire ?

Paoli, Washington, Bonaparte : trois visages du sublime républicain

La figure du Grand Homme chez Cocchi s’inscrit dans une lignée que l’on retrouvera, quelques décennies plus tard, dans deux trajectoires majeures : George Washington et Napoléon Bonaparte. Washington, après avoir libéré et fondé la République américaine, choisit de se retirer — il invente la modestie comme forme de souveraineté. Bonaparte, au contraire, absorbe la République pour se couronner Empereur. Entre les deux, Paoli : fondateur d’un État, maître d’une île, mais sans empire ni république durable. Ce triptyque permet d’interroger la logique sacrificielle du pouvoir républicain. Pourquoi ces figures sont-elles nécessaires à l’imaginaire politique des Lumières ? Parce que le peuple, encore jugé immature, doit être guidé. Le Grand Homme devient alors le substitut d’un peuple manquant, ou d’un contrat introuvable. Il permet de maintenir l’idée de souveraineté sans en assumer le risque démocratique.

Langage, pouvoir et fiction des Lumières : l’ordre du discours chez Cocchi

Dans les Lettere italiane sopra la Corsica, l’acte d’écriture est tout sauf secondaire. Ce n’est pas simplement un témoignage intellectuel, ni une chronique historique, mais un acte de régulation symbolique. Loin d’être un simple observateur, Cocchi construit un dispositif discursif où la langue elle-même devient le véhicule d’un pouvoir invisible : celui de mettre en forme, de modéliser et donc de rendre pensable une utopie politique. Ce chapitre se propose de lire le texte de Cocchi non comme un document, mais comme une stratégie de pouvoir par le langage, à la croisée de la philosophie politique, de l’analyse du discours et de l’anthropologie des idées.

Un langage de la clarification : rhétorique des Lumières ou rhétorique du pouvoir ?

Les Lumières italiennes tardives ont souvent revendiqué un langage transparent, logique, articulé — un style que l’on pourrait qualifier de « clairvoyant ». Mais cette clarté est une construction : elle exclut, hiérarchise, oriente la pensée. Chez Cocchi, cette volonté d’ordre s’exprime dans une prose mesurée, quasi liturgique, qui donne une illusion d’objectivité. Or cette illusion est un outil politique : elle sert à réduire le monde à une représentation idéalisée, à fabriquer une image de la Corse non telle qu’elle est, mais telle qu’elle devrait être. Il y a donc, dans la syntaxe même de Cocchi, une forme d’énonciation normative.

L’absence comme stratégie : une poétique du silence politique

Plus frappant encore que ce que Cocchi écrit : ce qu’il choisit de ne pas dire. Pas un mot sur les conflits internes corses, pas une ligne sur les tensions sociales, religieuses ou économiques. Ce silence n’est pas un oubli : c’est une purge rhétorique. En effaçant le bruit du monde, Cocchi produit un langage de la pureté politique, une abstraction idéale. On retrouve ici la logique des utopies classiques : l’élimination du désordre au profit d’une structure conceptuelle close. Il faut relire ce geste à l’aune de la philosophie du langage : ce que Cocchi tente n’est pas une démonstration, mais une incantation, une performativité. Ce qu’il décrit, il le fait advenir.

Langue, pouvoir et archéologie : une stratégie à la Foucault avant la lettre ?

La lecture de Cocchi devient vertigineuse si l’on accepte de l’envisager comme un ancêtre de ce que Foucault désignera plus tard comme « l’ordre du discours ». La grammaire de Cocchi, son lexique, ses ellipses forment un régime d’énonciation qui n’est pas neutre. Il n’informe pas : il institue. Il ne transmet pas : il cadre. Il ne décrit pas la Corse : il la modèle. Il faut voir là une tentative de produire un territoire de pensée : une Corse pensable pour les réformateurs européens, exportable, donc lisible. En cela, Cocchi ne fait pas que parler de la Corse : il en fait un archipel conceptuel, un laboratoire du pouvoir par le logos.

Une philosophie politique de l’écriture

Ce que donne à penser Cocchi, ce n’est pas seulement Paoli ou la république, mais l’écriture elle-même comme médium de transformation politique. Il faut ici convoquer une tradition peu évoquée des Lumières : celle où l’écrivain devient quasi-législateur, où la forme stylistique produit une normativité implicite. La république de Cocchi n’est pas dans les faits : elle est dans la page. Cette hypothèse théorique permet de réconcilier une lecture philologique, philosophique et politique des Lettere. Cocchi ne veut pas simplement décrire un monde meilleur, il veut le faire naître par la prose même.

Paoli ou le saint laïc : sacralité républicaine et vacance du peuple

La République de Paoli telle que figurée dans les Lettere italiane ne repose pas sur un contrat social, ni sur une praxis populaire, mais sur une fiction : celle d’un peuple dont on parle, mais qui ne parle pas. Cocchi, tout en exaltant les formes institutionnelles de la Corse indépendante, évacue les tensions sociales, les dissensions internes, les voix plurielles. Le peuple est là, partout, comme support rhétorique — mais jamais comme sujet. Ce paradoxe n’est pas anodin. Il révèle une tension constitutive des Lumières italiennes : comment fonder un ordre politique rationnel sans fonder une démocratie réelle ? Comment construire la République sans peuple, et surtout, sans conflit ? On retrouve ici un héritage de la pensée politique post-machiavélienne et pré-rousseauiste : la méfiance à l’égard du tumulte, du désordre, de la parole incontrôlée. Ce silence populaire n’est pas un oubli : c’est une stratégie. Cocchi écrit depuis l’Europe des élites réformatrices, pour les monarchies éclairées, et non pour les assemblées tumultueuses. Il conçoit la République comme une architecture, non comme une agora. D’où cette récurrence : la loi doit être claire, la vertu visible, la hiérarchie lisible. Le peuple réel gêne ce dessein.

Paoli comme corps de substitution : vers une théorie de la sacralité séculière

Face à cette vacance, il faut un corps. Un nom. Un visage. C’est Paoli. Mais ce Paoli n’est pas un homme — c’est une image. Une effigie rhétorique, construite avec les matériaux classiques du homo virtuosus, entre Plutarque et Cicéron, et les codes modernes du héros républicain. Cocchi le présente comme un sage, un législateur, un pédagogue, un militaire, un guide — mais surtout, comme un homme qui n’appartient plus à personne. Célibataire, sobre, détaché, il est un « souverain sans or », c’est-à-dire un souverain qui ne gouverne que par la lumière. Dans cette configuration, Paoli devient un totem politique. Il incarne ce que les philosophes des Lumières cherchent désespérément : un principe d’autorité sans transcendance. Une figure de légitimation qui n’a ni besoin de Dieu, ni besoin de dynastie. C’est ce que l’on peut nommer une sacralité séculière. Il n’y a plus de couronne, plus d’onction, mais un exemplum — un corps civil sanctifié par la vertu. Cocchi ne le dit pas, mais il le construit comme un saint laïc.

Paoli, ou l’impossibilité du modèle

Si Paoli incarne la République parfaite, c’est parce qu’il échappe à la condition ordinaire des hommes : figure d’une vertu intégrale, d’une tempérance sans faille, il devient moins un citoyen qu’une autorité incarnée, une pure fonction morale. Mais précisément pour cela, son exemple n’a pas d’héritiers. On ne reproduit pas l’exception, on la constate. Le modèle devient ainsi son propre obstacle : une République qui suppose sans cesse un homme providentiel révèle qu’elle n’a pas trouvé son principe autonome. Cocchi touche ici à une faille centrale des Lumières italiennes : croire que l’ordre politique peut s’émanciper des transcendance anciennes, tout en exigeant qu’une figure humaine vienne malgré tout porter symboliquement ce vide. Paoli devient ainsi une transcendance incarnée sans théologie, un souverain laïc chargé d’incarner le sacré perdu. En effaçant le conflit, en substituant la vertu à la délibération, Cocchi fait basculer le politique dans une esthétique de l’admiration — sans véritable mécanisme de régulation collective. Son utopie désire l’harmonie sans affrontement, l’unité sans pluralité, la souveraineté sans peuple. Mais le politique est tragique ou il n’est pas. C’est cette tentative d’exorciser le tragique qui fait des Lettere italiane un document fascinant : la République pure est, par essence, impraticable.

Une légalité sans légitimité ?

L’architecture républicaine décrite par Cocchi s’appuie sur la loi, la vertu, la mesure. Mais la loi, ici, n’est qu’un agencement humain. Elle ne relève d’aucune autorité divine, ni d’un pacte mystique, ni même d’une nécessité historique. Elle est choix. Or, une loi purement immanente n’est pas nécessaire : elle est arbitraire, même si elle se veut rationnelle. Ce que Cocchi esquisse, c’est une légalité désacralisée, reposant sur la seule exemplarité de figures humaines (Paoli), et sur la beauté de l’ordre institutionnel. Mais la question demeure : pourquoi obéir à une loi dont la source est elle-même humaine, trop humaine ?

L’horizon plat de l’immanence : quand tout est intérieur au monde

L’un des traits les plus marquants de la pensée cocchienne est sa fermeture au transcendant. Il n’y a pas, dans les Lettere, de recours à Dieu, ni même au destin. La Corse y est décrite comme un territoire clos, autosuffisant, gouverné par la vertu humaine et par la raison. Ce refus du dehors est à la fois le geste des Lumières — et leur impasse. Car en supprimant toute extériorité, Cocchi supprime aussi l’élan. Il n’y a plus de mystère, plus d’attente, plus de promesse. Il y a l’ordre. L’ordre comme fin. L’ordre comme solde du politique. Cette réduction du politique à la mécanique des institutions est une forme d’asphyxie : elle interdit la tragédie, la transcendance, le surgissement. La république sans dehors devient une chambre d’échos. C’est ici que la philosophie contemporaine peut relire Cocchi : Agamben, notamment, a montré que l’abandon de la transcendance transforme la vie en Gestell, en dispositif. Cocchi anticipe cette technicisation du pouvoir — où l’éthique s’efface devant la pure rationalité administrative. Sans extériorité, sans promesse eschatologique, l’histoire devient calcul. La politique perd son souffle prophétique.

La Corse, île de l’impossible ontologie politique ?

La Corse des Lettere est tout sauf une terre : c’est une idée. Un espace mythique, pensé comme forme pure, comme laboratoire de la réforme. Mais une île-concept ne peut accueillir l’être. Elle est projetée, rêvée, formatée — jamais vécue. En cela, Cocchi propose une utopie hors-sol, où la matière est subordonnée à la forme. Mais l’être, dans sa consistance ontologique, résiste. Il y a le réel, l’épaisseur du monde, les contradictions, les affects. Tout ce que Cocchi efface — revient par en dessous. D’où ce sentiment d’irréalité qui habite son texte : tout semble trop clair, trop parfait, trop pur pour être vrai. L’être n’a pas de lieu dans sa République. Ce que Cocchi propose, c’est une idée sans incarnation.

La Corse, archipel des Lumières : laboratoire méditerranéen et anthropologie politique d’une utopie insulaire

Penser la Corse des Lumières, ce n’est pas simplement suivre le fil d’un récit national ou régional, c’est interroger un lieu-matrice où l’histoire politique croise la géographie, la philosophie et l’anthropologie. À la croisée des vents, entre Orient et Occident, entre rationalisme européen et pratiques insulaires, la Corse du XVIIIe siècle devient, à la faveur du projet paolien et du regard de Cocchi, un véritable laboratoire méditerranéen des Lumières. Mieux : une pensée-marge, un archipel mental d’expériences républicaines et d’utopies philosophiques. Ici, il ne s’agit plus simplement de décrire un projet politique insulaire, mais de comprendre comment l’insularité elle-même devient une forme de pensée. L’éloignement géographique offre à la Corse un espace mental de recul, où l’on peut expérimenter autrement les principes du pouvoir, loin des cadres institutionnels figés des grandes monarchies européennes. L’île n’est plus seulement une périphérie : elle devient un laboratoire d’invention politique, où l’absence de centre autorise des agencements inédits des idées de souveraineté, de loi et de légitimité.

Une île-laboratoire : penser le politique depuis les marges

L’histoire moderne de la Corse, à la différence de celle des grandes nations continentales, n’a jamais été celle d’un État-nation homogène. Elle fut celle d’une souveraineté intermittente, d’une identité en tension, d’un territoire à la fois enclavé et ouvert, pris entre les puissances impériales et les aspirations populaires. C’est précisément ce statut d’îlot instable, périphérique, qui en fit un terrain d’expérimentation privilégié pour une pensée politique du possible. Dans les Lettere, Cocchi projette sur l’île un idéal. Mais cet idéal n’est pas celui d’une centralité ; c’est celui d’une exception qui devient norme. Une île qui incarne une réforme politique à l’échelle réduite, un théâtre d’expérimentation du pouvoir. Comme la République de Venise ou la ville de Raguse, la Corse n’est pas pensée comme modèle impérial, mais comme modèle réduit : elle pense le politique à l’échelle du corps humain, du village, de la vertu incarnée. L’île devient ainsi un micromonde philosophique, un espace où les idées prennent corps, non par abstraction, mais par condensation. Le politique, dans ce contexte, se définit moins par la représentation que par la densité. L’enjeu n’est pas de dire tout, mais de cristalliser.

Archipel de pensée : insularité et philosophie politique

La géographie n’est pas ici un décor, elle est le moteur de la pensée. Penser depuis une île, c’est penser depuis un dehors : un espace séparé, mais non isolé. Gilles Deleuze écrivait que les îles sont toujours des archipels de pensée — des lieux où la pensée se détache du continent, se replie, mais pour mieux reformuler le monde. La Corse des Lumières incarne cette condition archipélique : elle n’est ni tout à fait dans l’Italie, ni tout à fait dans la France, ni totalement hors du monde. Elle est dans l’écart, dans le « pas tout », et c’est depuis cet écart qu’elle propose une ontologie politique inédite. La loi y est une forme, mais aussi une rumeur ; le pouvoir y est une vertu, mais aussi une mémoire. Cette oscillation produit une pensée du politique qui est toujours en tension, toujours en mouvement. C’est ici que l’on rejoint une réflexion plus large sur la possibilité d’une philosophie du politique depuis les marges. Loin de la centralité jacobine ou des grandes institutions, l’île devient laboratoire d’autonomie au sens de Castoriadis : elle produit ses propres formes, ses propres récits, ses propres institutions — non par imitation, mais par invention. Elle nous oblige à réévaluer la notion même de fondement : si la République ne repose pas sur un peuple homogène, ni sur un Dieu, ni sur une Histoire transcendante, sur quoi repose-t-elle ?

Corps, climat, territoire : une anthropologie du pouvoir

La République de Paoli, telle que pensée par Cocchi, n’est pas seulement un projet institutionnel : c’est un projet anthropologique. Elle repose sur l’idée qu’un peuple peut être formé par le climat, par les mœurs, par le sol même qu’il habite. Cette vision, héritée d’Hippocrate, de Montesquieu et des premiers penseurs politiques grecs, suppose une naturalisation partielle de la vertu : la montagne rend libre, le relief éduque, la rusticité façonne la droiture. Mais au-delà de ces déterminismes géographiques, Cocchi insiste sur les corps vertueux, les figures qui incarnent l’idéal. Paoli, bien sûr, devient corps politique exemplaire — tout comme Washington, ou plus tard Bonaparte. Ce ne sont plus seulement des chefs : ce sont des avatars du sublime républicain. Leur pouvoir ne vient pas de leur titre, mais de leur rapport au monde, de leur manière d’habiter la loi, de se fondre dans l’institution tout en la symbolisant. C’est ici que la philosophie morale croise l’anthropologie politique : le pouvoir n’est pas seulement une fonction, il est un style, une éthique, une manière d’être-au-monde. Arendt aurait parlé de natalité politique : ces figures fondent moins par décret que par exemple, moins par loi que par apparition.

Ce que la Corse donne à penser, ce n’est pas un modèle historique achevé, mais une philosophie politique insulaire. Une pensée du discontinu, de la marge, de la pluralité, qui permet d’interroger les fondements mêmes de la modernité politique. En cela, elle n’est ni un mythe ni une exception : elle est une expérience-limite, au sens foucaldien du terme. Elle montre qu’une République peut naître sans transcendance, s’ordonner sans État, exister sans peuple réel — mais qu’elle touche alors ses limites. En tant que laboratoire méditerranéen des Lumières, la Corse offre ainsi à la philosophie politique contemporaine une archive précieuse : celle d’un monde possible, d’un projet inachevé, et d’un sublime politique qui n’a jamais cessé d’osciller entre l’utopie et la disparition.

La Corse et les révolutions atlantiques : un foyer discret de la modernité politique

Lorsqu’on évoque les révolutions de la modernité occidentale, les figures de George Washington, de Robespierre ou de Bonaparte s’imposent spontanément. Pourtant, en amont de ces bouleversements, l’expérience politique de la Corse sous Paoli au XVIIIe siècle constitue un laboratoire précoce et singulier, aujourd’hui encore trop peu intégré aux grands récits de l’histoire des idées politiques. Or c’est bien ici, sur cette île montagneuse, que s’invente dès 1755 une forme républicaine originale, qui annonce certaines dynamiques ultérieures des Révolutions atlantiques.

La République paolienne n’est certes pas fille de 1789, mais précède la Révolution française de plusieurs décennies. L’on pourrait presque parler, à l’instar de l’historien britannique Steven Pincus, de “proto-révolution atlantique”. Paoli gouverne au nom d’une vertu publique exigeante, où la citoyenneté repose sur l’éducation civique, la justice modérée et la limitation de l’arbitraire. Cette République de montagne, sans fastes, sans palais grandioses, propose un modèle austère et tempéré qui tranche avec les images flamboyantes de Paris ou de Philadelphie. Mais n’est-ce pas justement cette sobriété qui lui confère une valeur paradigmatique aux yeux de nombreux observateurs européens, de Rousseau à Boswell ?

Les influences circulent. On sait que les Constitutions corses ont été lues attentivement de l’autre côté de l’Atlantique. Les Pères fondateurs américains s’intéressent à cette île lointaine qui, dans un contexte colonial dominé par les monarchies européennes, ose penser un gouvernement populaire fondé sur la raison et la vertu civique. Les échos entre Paoli et Washington sont multiples : même souci d’incarner personnellement la mesure, même refus du pouvoir absolu, même souci d’éducation du citoyen. Pourtant, une différence fondamentale subsiste : la République américaine s’organise autour d’un contrat social écrit et largement débattu ; la République paolienne reste largement portée par la figure même de Paoli, autorité morale et politique indissociable du projet. La Corse des Lumières nous confronte ainsi à une philosophie du politique encore incarnée, presque charismatique, là où les autres révolutions tendront progressivement vers une abstraction institutionnelle.

De même, la comparaison avec la Révolution française éclaire un autre contraste : là où la République paolienne cherche la tempérance, la République française, emportée par la radicalité jacobine, s’engage dans une logique de conflictualité exacerbée. Paoli anticipe ainsi, en creux, les tensions ultérieures entre République de vertu et République de la Terreur. La Corse propose une forme intermédiaire : un républicanisme tempéré, vertueux, sans transcendance religieuse mais sans déchaînement révolutionnaire totalisant. C’est cette modération-là qui fascina tant les réformateurs éclairés d’Italie, d’Angleterre ou des jeunes États-Unis.

Mémoire, sacralité et vide du politique

Mais qu’est-ce qui fait encore aujourd’hui la singularité philosophique du projet paolien, au-delà de son intérêt historique ? Peut-être sa capacité à incarner, d’une manière extraordinairement précoce, une théologie politique inversée, ce que l’on pourrait appeler une souveraineté du vide, pour reprendre une expression proche de Claude Lefort. En expulsant radicalement toute transcendance religieuse classique de son projet politique, Paoli et Cocchi font émerger une République sans fondation sacrée extérieure. Pas de droit divin, pas de légitimité dynastique. Mais cette évacuation de Dieu laisse un vide symbolique : sur quoi repose alors l’autorité ? La réponse de Cocchi est claire : sur la vertu civique, sur la loi raisonnable, sur l’éducation. Mais précisément parce que ces piliers sont purement immanents, ils doivent être incarnés avec une intensité presque sacrée. D’où l’importance surdimensionnée prise par Paoli lui-même, figure du Grand Homme vertueux, au centre d’une République qui, faute de transcendance extérieure, investit symboliquement ses dirigeants d’une aura quasi sacrale.

Simone Weil, bien plus tard, méditera sur cette « absence de Dieu » dans le politique moderne. De même, Giorgio Agamben, en interrogeant la vacance du souverain et les formes vides du pouvoir contemporain, éclaire en creux la problématique corsiste : comment maintenir l’ordre sans souverain suprême ni transcendance reconnue ? La République paolienne offre ici un cas-limite fascinant d’un ordre sans sacré officiel, mais saturé d’une sacralité implicite, incarnée dans le corps du chef vertueux, dans les rituels austères de la vertu civique, dans le silence même des institutions. On touche ici à une véritable ontologie négative du pouvoir républicain : il ne s’agit plus de fonder sur la plénitude (Dieu, Peuple absolu, Monarchie de droit divin), mais sur un vide instituant, sur une absence structurante. La République devient ainsi un espace fragile, toujours en équilibre entre la pure norme juridique et le besoin latent de symbolique incarnée.

C’est sans doute pour cela que la mémoire politique corse — cette rémanence permanente du mythe paolien — fonctionne encore aujourd’hui comme une compensation symbolique : en l’absence d’un État pleinement souverain et reconnu, la figure historique de Paoli continue d’occuper la place du souverain absent, comme un totem républicain resté suspendu entre l’histoire et la métaphysique. Ces éléments obligent à réévaluer radicalement la place de la Corse dans l’histoire des idées politiques modernes. Ce n’est pas une simple aventure insulaire reléguée aux marges du continent, mais un véritable prototype philosophique où s’expérimente, de façon presque clandestine, la possibilité d’une souveraineté purement immanente, libérée de toute fondation transcendante. Là où les Révolutions atlantiques s’appuieront encore sur des récits mobilisateurs, des mythes de régénération ou des narrations providentialistes, la Corse de Paoli, sous la plume de Cocchi, ose un projet d’ingénierie politique d’une radicalité extrême : substituer à la transcendance disparue une mécanique froide de la vertu rationnelle et de la pédagogie civique. C’est une République privée de ses archaïsmes fondateurs, mais qui, précisément, révèle par cette nudité même les failles profondes de la pensée politique moderne : peut-on instituer un ordre collectif stable sans recours à une fiction originaire de type théologico-politique ? Cette question, que peu osaient encore poser explicitement en 1770, annonce, à travers cette petite île, certains dilemmes philosophiques que l’Europe mettra plus d’un siècle à formuler pleinement, des interrogations sur l’ontologie du politique qui traverseront Schopenhauer, Nietzsche, Carl Schmitt ou encore Lefort.

Conclusion générale

Ce parcours thématique a permis de revisiter les Lettere italiane sopra la Corsica comme un texte fondateur d’une philosophie politique singulière, où la Corse devient le laboratoire d’une souveraineté éclairée. À travers la figure de Paoli, Cocchi propose un modèle hybride, entre héritage républicain, anthropologie politique et utopie insulaire. Ce modèle interroge les limites mêmes de la modernité : comment articuler vertu et conflit, exemplarité et participation, sans retomber dans les pièges de la transcendance religieuse ou monarchique ?

La leçon corse est ainsi ambivalente : d’un côté, elle préfigure les expériences républicaines atlantiques ; de l’autre, elle révèle les fragilités d’une souveraineté sans peuple réellement souverain. C’est cette tension entre idéal et réalité, entre projet et contingence, qui fait la valeur philosophique de l’œuvre de Cocchi, bien au-delà de la seule histoire insulaire.

Penser la Corse des Lumières, c’est enfin se rappeler que la modernité politique est née de la marge, de la périphérie, et qu’elle doit sans cesse négocier avec l’incertitude. Cette incertitude est ce qui rend la République vivante, jamais figée, toujours à repenser.

Bibliographie

- Cocchi, Raimondo. Lettere italiane sopra la Corsica. Florence, 1770.

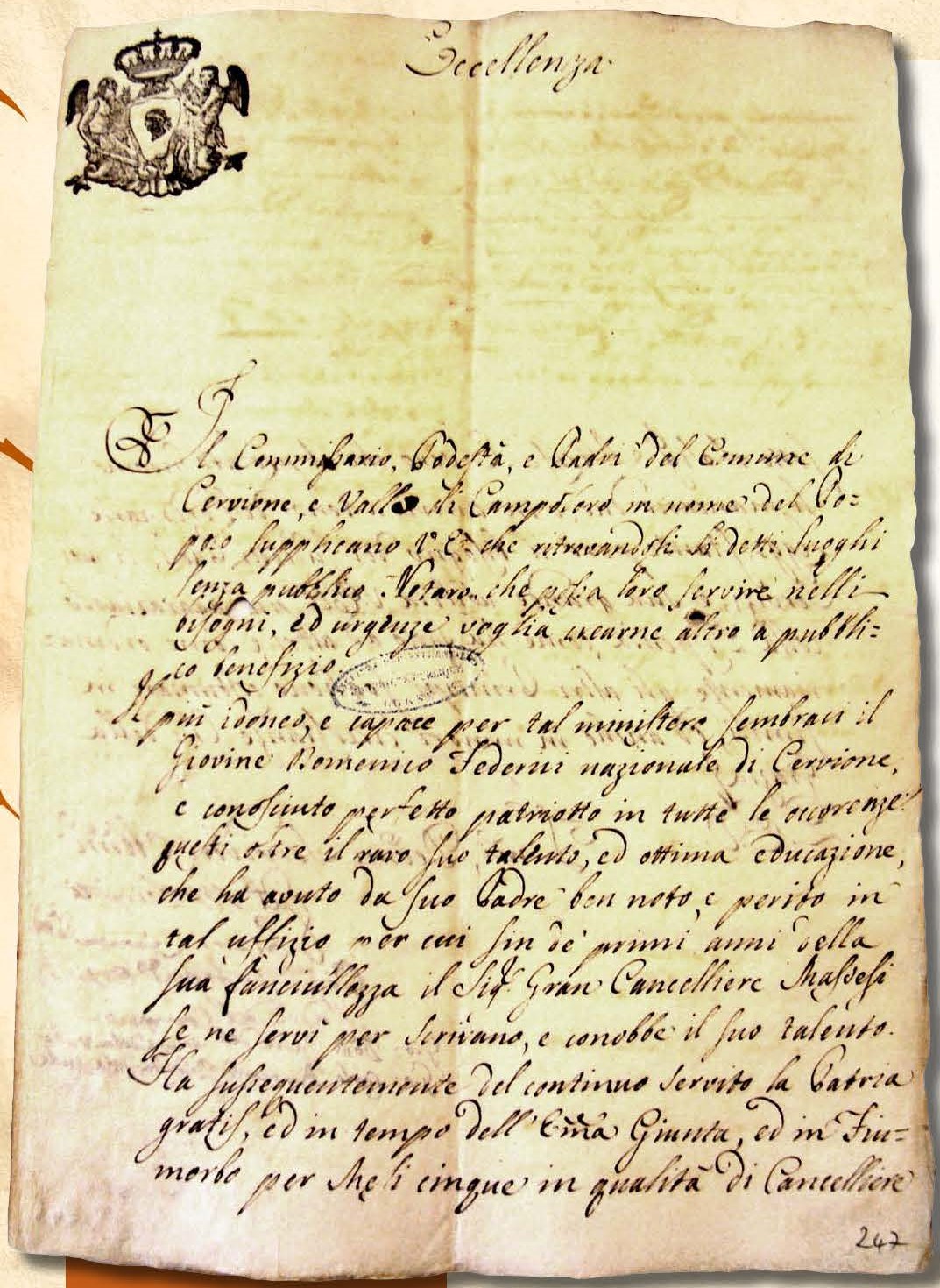

- Paoli, Pasquale. Constitution de la Corse (1755). Archives Nationales, Paris.

- Boswell, James. An Account of Corsica. London, 1768.

- Lefort, Claude. Essais sur le politique. Seuil, 1986.

- Agamben, Giorgio. Homo Sacer. Seuil, 1997.

- Simone Weil. L’Enracinement. Gallimard, 1949.

Découvrir d'autres parcours thématiques

-

Vous souhaitez poursuivre votre découverte des fonds documentaires numérisés de la M3C à travers d'autres itinéraires virtuels, et découvrir des parcours de vie, des moments singuliers, fameux ou méconnus de l'histoire de la Corse en résonance avec son héritage patrimonial ?

-

"Lettere Italiane Sopra La Corsica" de Raimondo Cocchi (1770)

-

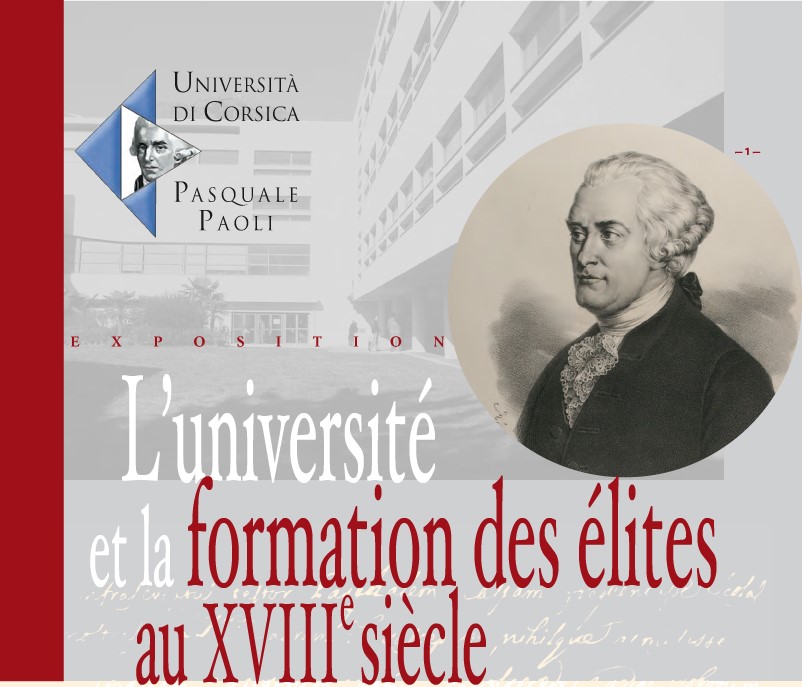

Pascal Paoli et la formation des élites corses au XVIIIe siècle

-

Documents inédits sur l’Université de Pasquale Paoli (1765-1768)