Les Corses entretiennent des rapports complexes avec la justice et l’institution judiciaire[1]. Au xixe siècle, les critiques sur son fonctionnement sont nombreuses.

À la fin du Second Empire, Dominique et Pierre[2] sont jugés par les assises pour avoir pris part à une rixe au cours de laquelle l’un des protagonistes a été blessé par arme à feu. Les deux frères appartiennent à la « petite notabilité » d’une ville moyenne de Corse[3].

Le fonds privé qui a servi de base à cette étude est intéressant à plusieurs titres[4]. En premier lieu, il permet de suivre précisément les mécanismes mis en œuvre pour intercéder auprès des jurés et les magistrats. Les individus incriminés et leurs proches mobilisent leurs réseaux. Ils interviennent également auprès des témoins mais aussi de notables sans lien direct apparent avec le procès. La documentation illustre la complexité des réseaux qui sont activés[5] : familiaux, amicaux, de voisinage ou encore politique. Les deux frères paraissent appartenir au camp républicain mais sont appuyés par un membre éminent du parti bonapartiste. La personnalité de la victime et son statut social pourraient également être un facteur explicatif mais son identité n’a pas pu être établie[6]. Cette étude est principalement descriptive du fait de l’absence d’éléments de comparaison équivalents. Au XIXe siècle, le fonctionnement du jury en Corse[7] est l’objet de nombreuses critiques : Antoine-Claude-Pasquin Valery pense que « Le juré corse menacé est trop indulgent ou trop sévère »[8] ; Pierre-Adolphe Sorbier, plus mesuré, écrit : « L’institution eut d’abord de bien mauvais jours à traverser ; mais les jurés de ce département insulaire, qui s’avance à grands pas vers un meilleur avenir, ont fini par prouver qu’ils ont le sentiment de l’importance de leur mission, et qu’ils ne le cèdent en rien à leurs frères du continent ni pour le courage civique, ni pour l’horreur du crime »[9]. Il précise que des décisions s’expliquent par la nécessité de maintenir des équilibres locaux : « Dans cette île, la tranquillité d’une population entière dépend quelquefois du verdict du jury. Sa réponse aux questions qui lui sont posées, peut jeter dans l’intérieur des communes la paix ou la guerre »[10]. Le point de vue de Sorbier rejoint les constats établis pour d’autres régions rurales par l’anthropologue Elisabeth Claverie. Selon elle, plusieurs facteurs expliquent le laxisme supposé des sentences des jurés : « Soit [qu’ils] aient trouvé le manque de gravité des délits peu en rapport avec l’énormité des peines prévues par le Code, soit que le délit décrit comme criminel ne leur fut pas apparu tel, soit qu’ils aient jugé suffisant de livrer le prévenu acquitté à son village… ce qui peut valoir Cayenne ! »[11]. En outre, en Corse, selon l’historienne Caroline Parsi certaines décisions reflètent un schéma de pensée privilégiant l’honneur et le système clanique[12]. La volonté d’intervenir en faveur des personnes poursuivies s’inscrit dans le cadre d’une affaire qui pourrait être qualifiée de banale, sans enjeu pour l’ordre public. D’ailleurs, ces démarches ont-elles réellement atteints leur but car un des deux frères est condamné ?

Après avoir présenté les principaux acteurs, nous analyserons les mécanismes mis en œuvre pour contacter les jurés et des magistrats, puis les interventions pour influencer le discours des témoins mais également auprès de membres de la notabilité qui n’ont pas de liens directs avec l’affaire.

- Le profil des accusés, l’affaire et les principaux acteurs

La famille de Dominique et Pierre s’est affirmée socialement. L’aîné Dominique a 44 ans lorsqu’il est incriminé ; Pierre en a 38. La belle-famille de Dominique est particulièrement active dans les démarches mises en œuvre pour soutenir les accusés tandis que celle de Pierre ne joue aucun rôle apparent.

Pierre, auteur du coup de feu, paraît avoir été appréhendé suite aux faits tandis que Dominique indique dans un courrier en date du 24 juillet son intention de se « constituer » ce qui laisserait supposer qu’il va se rendre aux autorités.

L’altercation paraît liée à un précédent incident. Agathe précise dans son témoignage qu’elle a vu la victime, un bâton à la main, interpeller Pierre « Es-tu toujours en colère ? », « Oui c’est à toi que j’attendais », la victime aurait répondu : « cependant moi je ne t’en veux pas quoique tu m’ai secoué, fait mal a la gorge et appelé gendarme [sic] ». L’existence de tensions entre les deux hommes semble confirmée par le témoignage de Paul : il a vu l’individu qui sera blessé au cours de la rixe descendre avec un bâton et lui a dit de rentrer chez lui. Il semble donc craindre un incident.

Le différend débute par une querelle verbale, suivie d’un échange de coups de bâton durant lequel Pierre aurait été blessé. Les deux frères auraient suivi la victime qui aurait été blessée par un tir de Pierre. Les versions (tableau 1) divergent sur la nature des paroles échangées entre les trois protagonistes, l’identité de celui qui a porté les premiers coups de bâton, le rôle de Dominique qui selon certains témoins aurait incité son frère à tirer et la nature des armes présentes. Paul est le seul témoin à indiquer que Dominique porte une arme blanche (un stylet, précisé à la demande du juge) et dans l’autre main un objet ressemblant à une gaine.

Identité | Joseph | Agathe | Paul | Antoinette | Jacques |

Insultes, menaces | Pierre dit qu’ils « n’ont pas élevé les cochons ensemble », Dominique traite la victime de « va nu pieds » qui répond « attention Dominique je ne suis pas un va nu pied » Pierre menace de lui tirer dessus, il est encouragé par Dominique. | Pierre est en train de « causer ». La victime un bâton à la main, interpelle Pierre[13]. Dominique demande ce qui se passe. Après un échange de coups, il incite son frère à tirer. Pierre fait feu à deux reprises. | Dominique a dit quelque chose qu’elle n’a pas pu comprendre mais il fait un geste qui engage son frère à faire feu. | La victime : « per la madonna agli uomini come te » (déchiré), Dominique « Qui y a-t-il ? », la victime « rien » Dominique « Que vaut un pedevecchio ? » | |

Coups | Pierre frappe le premier, tombe après la riposte de la victime. | Ils se font tomber, Dominique relève son frère. | Pierre a porté le premier coup de bâton, la victime a riposté et Pierre est tombé. | Pierre a frappé le premier, la victime a répliqué, Pierre se retrouve à terre. | |

Autre | La victime fuit, Pierre le poursuit et le rattrape à la rampe, tire. | Elle précise qu’elle s’est rapprochée pour entendre, a vu que Pierre était dans de « mauvaises dispositions ». Pierre a suivi la victime et après la seconde intervention de son frère a tiré. La victime est tombée. | Il a vu la victime descendre avec un bâton, l’a salué, lui a dit de rentrer chez lui, il n’a pas voulu, il a vu Pierre armé d’un pistolet, Dominique d’une arme blanche et dans l’autre main un objet ressemblant à une gaine qu’il cherchait à cacher mais il l’a bien vu. Dominique n’a pas cherché à retenir le frère qui a tiré. Les deux frères ont suivi la victime qui a reculé de 2 ou 3 pas. | La victime s’est dirigée vers la place en agitant son bâton, suivi par Dominique. Pierre s’est relevé, a sorti son pistolet, deux personnes lui ont demandé de ranger son arme, Pierre s’est rendu compte qu’il était blessé et qu’il était couvert de sang. Il a poursuivi la victime et après une intervention de son frère, qui aurait pu le retenir, a fait feu. | La victime se dirige sur la place à reculons, Pierre se relève, rejoint Dominique et le devance, puis tire, la victime tombe. |

Figure 2 : Synthèse des témoignages.

Plusieurs membres de leur communauté jouent un rôle actif dans l’approche des jurés et/ou des témoins. Un avocat et un ancien magistrat sont les pivots de cette entreprise. Le premier est le cousin germain de l’épouse de Dominique. De par leurs professions, ils ont des relations dans le milieu de la justice[14]. Le premier est aidé par des membres de la belle-famille de Dominique dont un est huissier. Le second, qui est également un membre éminent de la notabilité, entretient des relations avec le monde de la magistrature et avec les grandes familles de notables. Il signe ses courriers « juge retraité ». Il écrit plusieurs courriers afin de contacter des jurés. Son soutien peut s’expliquer par le fait qu’il s’agit d’un voisin des accusés. Enfin, une autre famille de leur cité qui a des liens avec le milieu judiciaire intervient.

D’autres individus participent à la circulation des informations dont un gardien de prison natif de la commune des accusés. Dominique profite des visites pour recevoir et donner des informations.

Ces relations ont joué un rôle important pour organiser le soutien aux accusés et intervenir en premier lieu auprès des magistrats et des jurés.

- La cour et les jurés : deux cibles principales

Afin de peser sur le verdict, il est nécessaire de tenter d’imposer aux différents acteurs de la procédure judiciaire « sa logique ». Les deux frères mettent tout en œuvre pour y parvenir. Les juges et les jurés sont les deux piliers des procès d’assises. Le juge tente de démêler le vrai du faux, les versions présentées sont souvent contradictoires. Les accusés et les victimes ont des témoins qui appuient leur version. Le juge doit proposer une peine en rapport avec l’infraction commise. Au XIXe siècle la décision finale ne lui appartient pas, le verdict relève du jury.

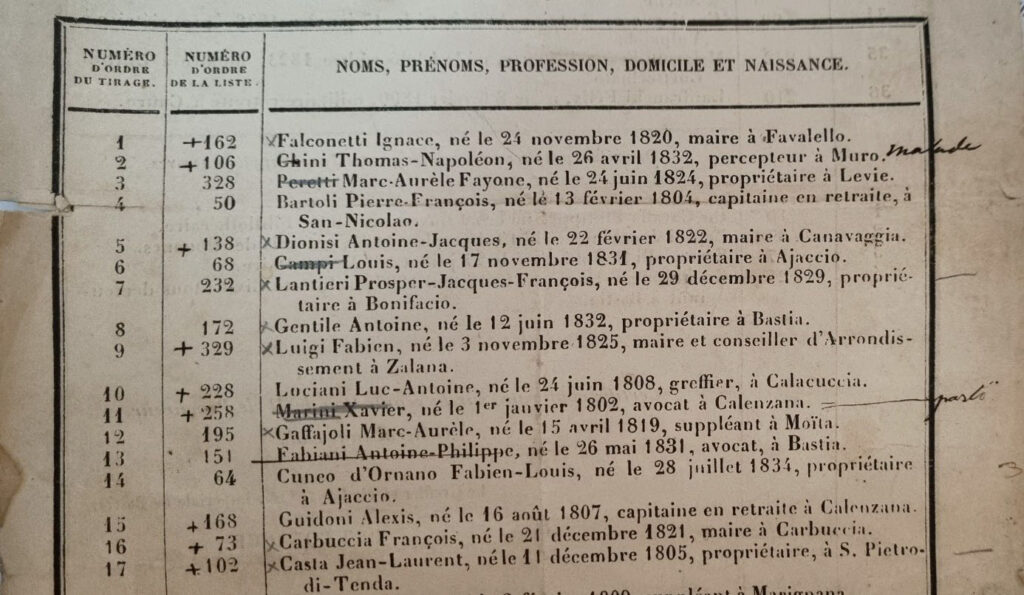

Dominique suggère dans un courrier du 24 juillet à son beau-frère qu’il y a eu une intervention pour influencer la composition de la cour[15]. Il évoque une « bonne nouvelle »[16], sans en préciser le contenu. Il poursuit : « tu me dis de te faire connaitre comment les choses se sont passés et quels sont les conseillers qui ont voté pour et contre C’est une chose trop difficile a t’expliquer d’une manière précise car nous n’avons devant nous que des peureux mais je te les expliquerai de la manière dont je suppose qu’ils aient eu lieu [sic] ». Le magistrat qui préside la cour, selon l’auteur du courrier, à l’origine de la « dénonciation (…) dans le premier jour du tapage » a « changé d’avis » après avoir discuté avec le procureur général. Dominique mentionne des changements au niveau de la composition de la cour et commente la liste des jurés. Pour cette session 36 jurés titulaires et quatre « supplémentaires » ont été désignés[17]. Ils habitent dans toute la Corse. Les proches des accusés ont un mois pour les contacter. Les contemporains insistent aussi sur le fait que les jurés sont l’objet de nombreuses sollicitations des parties en présence : « on voyait accourir à Bastia une foule de gens endimanchés et tout ce monde se mettait à travailler la matière jugeante, assiégeant la demeure des jurés, les suivant à la trace[18] », « la ville de Bastia connaissait une vive effervescence et jusque dans les couloirs du Palais, parfois même dans la Chambre du Conseil, les tenants de chaque partie venaient négocier l’acquittement ou la condamnation de l’accusé »[19]. La documentation nous démontre qu’il ne s’agit pas du seul moyen utilisé pour approcher les jurés.

Dominique donne ses consignes : il faut intervenir auprès des jurés « que l’on connaît », soit en leur parlant, soit en leur écrivant. Il charge un membre de sa belle-famille de cette mission et nomme deux personnes susceptibles de les aider : l’ancien magistrat, précédemment évoqué, et un individu d’origine continentale, installé en Corse qui habite dans le voisinage des accusés. Il conclut : « il faut travailler ». Une liste imprimée des jurés annotée est également présente dans les documents.

Figure 3 : extrait des minutes du greffe de la Cour impériale de Bastia annoté.

La plupart des jurés sont des notables[20], certains sont influents au niveau régional tels Xavier Marini de Calenzana ; Louis Campi d’Ajaccio, un publiciste réputé[21] ; Antoine-Philippe Fabiani, avocat et publiciste, a été conseiller général[22] ; Fabien Louis Cuneo d’Ornano[23] ; l’ancien directeur de pénitencier d’Ajaccio Régulus Carlotti[24] ou le bibliothécaire Philippe de Caraffa. Il semblerait que la quasi-totalité des jurés aient été approchés[25]. Certains sont contactés sur le lieu de résidence (les jurés du Sartenais, dans le Sud de la Corse), d’autres à Bastia (Lantieri[26], Cacciaguerra, Guidoni, Luciani ou Cuneo d’Ornano).

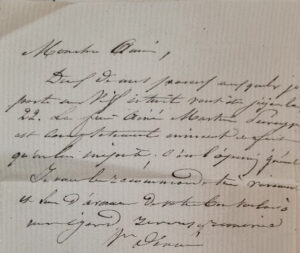

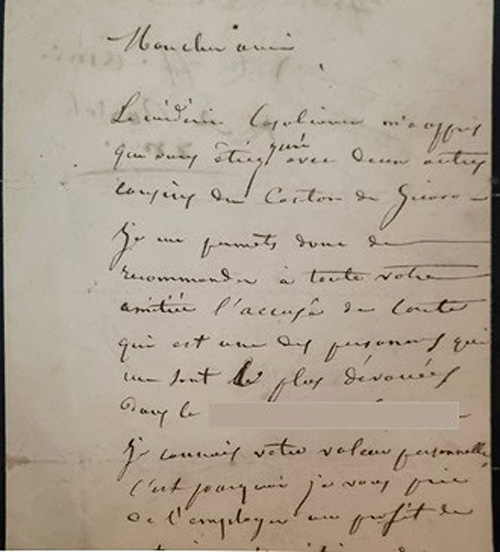

L’avocat et l’ancien juge se répartissent les rôles. Le premier écrit à l’Ajaccien Fabien Louis Cuneo d’Ornano ou au Bastiais Philippe de Caraffa. Le second écrit au moins à quatre personnes : Antoine-André Cacciaguerra (de Volpajola, dans le centre), Alexis Guidoni (de Calenzana en Balagne), Luc-Antoine Luciani (du Niolo, dans le centre) et Joseph-Louis Pietri (de Stazzona au Nord-Est).

Figure 4 : lettre du juge retraité.

Dans le Sartenais, deux individus servent de relais. Un notable membre éminent du parti républicain dans les années 1870, expédie deux courriers, dont un à un de ses cousins. Il écrit que cette intervention a été suggérée par une tierce personne, un médecin qui lui a « appris » qu’il était juré. Un des relais qui habite à Sartène s’occupe de Jean-Baptiste Emilj[27], de Pierre-Paul Rocca Serra[28], de Napoléon Ettori[29] et de Marc-Aurèle Peretti de Levie. Un propriétaire d’Ajaccio a été missionné pour obtenir l’appui de ce dernier, de Durazzo de Fozzano et des deux Fiamma de Zicavo.

Figure 4 : courrier d’un des protagonistes.

Il est rarement directement demandé d’intervenir auprès des autres membres du jury : un militaire qui se fait le relais des proches des accusés invite Lantieri à « intercéder auprès de [ses] collègues » et le notable sartenais écrit à son cousin « je vous prie d’agir auprès de vos amis jurés pour faire triompher son innocence ». Les individus contactés sont des « ami(s) », des parents ou des relations. Les formulations classiques sont utilisées[30]. La plupart des expéditeurs utilisent la formule « recommander », « très vivement » ou « chaudement ». Dans un de ses courriers, l’ancien magistrat complète son propos en écrivant « ils sont dignes de tout votre intérêt », formule similaire à celle utilisée dans un autre courrier : « Je recommande à tout votre intérêt l’accusé ». Enfin, le militaire précédemment évoqué « prie » Lantieri d’être « favorable » à Dominique.

Afin d’essayer de les convaincre, les rédacteurs des courriers s’attachent à mettre en avant l’injustice dont seraient victimes les deux frères et plus particulièrement Dominique qui est présenté comme « une victime innocente » selon l’« expression générale ». Pour son frère Pierre, les rédacteurs des courriers mettent plutôt l’accent sur les circonstances atténuantes. Certains écrits sont plus incisifs : « [il] n’a pas frappé et il a été frappé ! Cependant on le traite de criminel ! Vous verrez combien cette affaire est odieuse pour le parquet et le juge d’instruction », Dominique a été « méchamment » mis en cause. D’ailleurs, « Il sera certainement acquitté, car il n’a rien à se reprocher ». Le but de ces interventions est, comme le mentionne le militaire, « que justice lui soit rendue ». Aucun des courriers n’évoque les détails de l’affaire. Ils pourront l’être « oralement », lors de la remise des plis à Bastia.

Dans quelques courriers les auteurs insistent sur les qualités et le statut de la personne contactée : « [votre] amabilité m’est parfaitement connue et j’ose espérer qu’elle ne faira [sic] pas défaut ». Certains mettent en avant la solidarité familiale et la réciprocité des services rendus. Ainsi, l’ancien magistrat écrit : qu’il porte « le plus grand intérêt » aux deux frères. Le relais de Sartène finit son courrier : « Ai-je besoin de vous dire que toutes les fois qu’il faudra un verre de sang pour un membre [cette famille] vous me trouverez toujours prêt ! Je suis loin d’avoir oublié tous les bienfaits dont j’ai été comblé par votre famille ».

Des formulations, utilisées dans d’autres circonstances, témoignent plus ou moins explicitement de la volonté de rallier des appuis du « parti ». Au xixe siècle, les membres du cuntrapartitu[31] sont désignés par le terme « adversaire » ou « ennemi » et selon certains courriers Dominique serait la « victime » de leurs « intrigues ». Une des personnes contactées ne pourra pas convaincre un des jurés car il est son « ennemi politique et une recommandation ne serait pas utile ». La formulation du relais de Sartène, qui espère pouvoir l’« intéresser », semble traduire poliment la même conviction.

Nous ne connaissons pas le nom des jurés qui participent au procès, certains sont récusés, d’autres malades.

Outre, les magistrats et les jurés il est nécessaire de s’assurer du contenu des témoignages. Des notables éminents semblent aussi contactés.

- Les témoins et la notabilité : deux « objectifs » secondaires ?

Outre les membres de la cour, les accusés et leurs proches essaient également d’influencer les témoins et des membres de la notabilité.

Dans une lettre du 11 août Dominique qualifie les témoignages « d’affreux ». Il les commente, met en exergue les contradictions qui pourront être utiles aux avocats et il en corrige certains aspects. Ainsi, il n’a pas dit « pedevecchio » mais « respect ». Même la victime ne confirme pas cette insulte, pourtant le témoin maintient cette version. Il lui paraît nécessaire de prendre attache avec les témoins avec trois objectifs : faire évoluer favorablement les dépositions, démêler les liens de parenté ou encore recueillir des éléments qui pourraient nuire à leur crédibilité. Selon un des protagonistes, il est nécessaire d’identifier ses « amis » et ses « ennemis ».

Il faut vérifier si les témoins « ont été poussés à dire ce qu’ils ont dit » et le cas échéant modifier certaines versions. Les soutiens des individus poursuivis font appel à des tiers. L’un d’entre eux a sondé Françoise qui devrait être désignée comme témoin. Elle a dit qu’elle n’avait pas vu Dominique fouiller dans ses poches, ni de couteau ou de stylet. Elle semble avoir peur et dit être menacée par l’huissier. Pour l’intimider, il lui a dit qu’il avertirait le procureur impérial si elle ne se présente pas à l’audience. De plus, la partie adverse a fait venir un docteur pour vérifier si elle est malade comme elle le prétend, tandis qu’un autre médecin a refusé de lui faire un certificat. Le proche des accusés la rassure : si elle dépose de cette manière elle n’a rien à craindre. Un des témoins persiste à maintenir sa version, il faut lui parler car s’il persiste Dominique sera traduit en correctionnelle pour port d’arme alors qu’il « est innocent ». L’idéal serait que les témoins disent qu’ils ont entendu Dominique mais qu’ils n’ont pas compris ce qu’il disait, que les deux hommes avaient un bâton à la main mais qu’ils ne se rappellent plus qui a frappé le premier. Il est nécessaire de connaître les liens de parenté entre les différents protagonistes. Dominique demande à son beau-frère de se renseigner sur des liens de parenté entre certains témoins et la victime ou de collecter des informations sur la moralité de certains d’entre eux. Un des témoins passe son temps avec le fils de la victime qui lui procure ce dont il a besoin. Toutes les personnes approchées ne sont pas coopératives.

Des notables qui n’ont pas de lien direct avec les jurés ou l’affaire semblent avoir été contactées. La documentation renferme une liste d’une trentaine d’individus, dont une majorité de Bastiais, annotée[32]. Elle semble liée à l’affaire car plusieurs noms de jurés y figurent. Il n’a pas été possible d’en établir l’auteur. Avec quel objectif a-t-elle été dressée ? Démarcher des notables pour qu’ils interviennent auprès de la cour et/ou des jurés ? Une part importante des personnes répertoriées est titulaire de la Légion d’honneur. Il s’agit d’une marque d’honorabilité qui renforce l’autorité et le prestige. Cette décoration permet de s’intégrer à un réseau dense et puissant, dont les liens de solidarité viennent renforcer ceux qui existent au sein de la notabilité. Parmi eux sept militaires sont cités. Quatre jurés sont d’anciens militaires. Deux semblent être titulaires de la Légion d’honneur : Alexis Guidoni l’a obtenue en 1857, Ours-François Albertini en 1853[33]. Sept ont des liens avec le monde judiciaire : François-Louis Massei, Dominique Milanta, Ignace Bonelli, aussi impliqué en politique[34], Jean-André Lazarotti et Louis Nicolini sont avocats ou avoués, le père de Jean-Baptiste Galeazzini et de Jean Camille Castelli, originaire de Corte, étaient conseillers la cour impériale, le père de Dominique Pellegrini était avoué. Les autres sont propriétaires, rentiers, financiers ou médecins. Certains appartiennent à la haute notabilité : le banquier Joseph Sébastien Gregory, Jean Gaudin[35] ou François Lota[36].

Il est impossible de savoir si les interventions ont pesé sur le verdict. Dominique, dont la belle-famille a joué un rôle central, est acquitté. Cependant, Pierre est condamné à deux ans de prison et 400 francs de dommages et intérêts. De plus, lors de la session des peines moins importantes ou similaires ont été prononcées pour des faits qui paraissent équivalents[37]. Trois individus jugés pour des tentatives de meurtre sont acquittés, ces décisions ne sont pas à relier avec le statut social[38]. Les condamnations sont la conséquence d’une multitude de facteurs objectifs et subjectifs. Il ne faut pas négliger la personnalité des accusés, leur parcours, l’importance des débats[39], le rôle des avocats, l’impact ou la perception de l’affaire au niveau régional. Lors de cette session, les jurés ont aussi fait preuve de sévérité. Des peines de travaux forcés sont prononcées : Paul[40] et Guy écopent de 20 ans pour meurtre, Philippe est condamné à perpétuité pour assassinat suivi de vol[41].

Bien qu’attestées, il ne faut pas surestimer l’impact des interventions car il est difficile de savoir si, en définitive, elles influencent réellement le cours de la justice.

Laetizia Castellani, « L’ethnotype à travers les rapports des balanins à la justice (XIXe – début XXe) », Des images qui nous collent à la peau… Les ethnotypes hier et aujourd’hui, UMR LISA-Alain Piazzola, 2020, p. 107-123.

[2] Les prénoms des différents protagonistes ont été modifiés...

[2] Les prénoms des différents protagonistes ont été modifiés pour garantir leur anonymat.

[3] Le nom de la commune est modifié/n’est pas précisé pour les mêmes raisons.

[3] Le nom de la commune est modifié/n’est pas précisé pour les mêmes raisons.

[4] Il est composé d’une dizaine de lettres concernant les interventions auprès des jurés, de six courriers échangés entre Dominique et ses proches concernant l’affaire dans son...

[4] Il est composé d’une dizaine de lettres concernant les interventions auprès des jurés, de six courriers échangés entre Dominique et ses proches concernant l’affaire dans son ensemble, un extrait des minutes du greffe qui liste les jurés, une liste de notables, un bon de visite à la prison. Les archives judiciaires n’ont pas apporté d’éléments probants, il en est de même pour la presse. Par exemple, il n’y a pas de compte-rendu de cette session dans le Journal de la Corse, Gallica, en ligne. Un seul article a été trouvé à la Bibliothèque municipale de Bastia.

[5] Jean-Paul Pellegrinetti, « Notables et réseaux politiques en Corse, xixe - xxe siècle. L’exemple d’Emmanuel Arène (1856-1908) »,...

[5] Jean-Paul Pellegrinetti, « Notables et réseaux politiques en Corse, xixe - xxe siècle. L’exemple d’Emmanuel Arène (1856-1908) », Histoire@Politique, 2015/1, n°25, p. 24-40.

[6] Son prénom n’est jamais mentionné dans...

[6] Son prénom n’est jamais mentionné dans la documentation.

[7] Cette institution n’a été rétablie qu’en 1831. Louis XVIII avait institué une Cour spéciale...

[7] Cette institution n’a été rétablie qu’en 1831. Louis XVIII avait institué une Cour spéciale composée de six juges. Selon le gouvernement le poids des relations familiales, communautaires et de clientèles engendreraient des dysfonctionnements, d’autant plus que les Corses étaient réfractaires à l’autorité et rejetaient la justice institutionnelle. Francis Pomponi, « Les rois passent », Mémorial des Corses, 1981, p. 79-82. Entre 1792 et 1801, le jury ne s’est prononcé que pour une dizaine de condamnations, alors que pour l’année 1820, la Cour a condamné une centaine de coupables dont 75 à la peine capitale. Ces chiffres ont vocation à frapper l’opinion. Seuls deux conseillers généraux s’offusquent d’une mesure discriminatoire. En Corse et sur le continent, plusieurs membres de la magistrature et du milieu de la justice militent pour la restauration du jury dont Patroni, Pompei, Vidau ou Sebastiani.

[8]Antoine-Claude-Pasquin Valery, Voyage en Corse, à l’île d’Elbe et en Sardaigne, Bruxelles : Société belge de librairie, 1838, T1, p. 21.

[8] Antoine-Claude-Pasquin Valery, Voyage en Corse, à l’île d’Elbe et en Sardaigne, Bruxelles : Société belge de librairie, 1838, T1, p. 21.

[9] M. Sorbier, Dix ans de magistrature en Corse, Imp. Pasquier, rue Saint-Antoine, 11, cité par Charles Susini, La Corse et les Corses...

[9] M. Sorbier, Dix ans de magistrature en Corse, Imp. Pasquier, rue Saint-Antoine, 11, cité par Charles Susini, La Corse et les Corses : opinions et documents, Paris, Garnier frères, 1906, p. 302.

[10] M. Sorbier, ibidem.

[10] M. Sorbier, ibidem.

[11] Elisabeth Claverie, « De la difficulté de faire un citoyen : les « acquittements scandaleux...

[11] Elisabeth Claverie, « De la difficulté de faire un citoyen : les « acquittements scandaleux » du jury dans la France provinciale du début du XIXe siècle, Études rurales, n°95-96, 1984, p. 146, cet article peut être utilement complété par Yves Pourcher, « Des “assises de grâce ?” Le jury de la cour d'assises de la Lozère au XIXe siècle », Études rurales, n°95-96, 1984, p. 167-180.

[12] Caroline Parsi, « Le crime d'honneur en Corse (deuxième moitié du xixe siècle) », Hypothèses, 2013, p. 247 à 261. La notion d’honneur doit cependant être utilisée avec nuance, Laetizia Castellani, « L’ethnotype à travers les rapports des balanins à la justice (xixe – début xxe) », Des images qui nous collent à la peau… Les ethnotypes hier et aujourd’hui, UMR LISA-Alain Piazzola, 2020, p. 107-123.

[11] Elisabeth Claverie, « De la difficulté de faire un citoyen : les « acquittements scandaleux » du jury dans la France provinciale du début du XIXe siècle, Études rurales, n°95-96, 1984, p. 146, cet article peut être utilement complété par Yves Pourcher, « Des “assises de grâce ?” Le jury de la cour d'assises de la Lozère au XIXe siècle », Études rurales, n°95-96, 1984, p. 167-180.

[13] L’échange est reproduit dans le développement.

[13] L’échange est reproduit dans le développement.

[14] Cet intellectuel s’intéresse à l’économie et à la politique (Lettres à un électeur, 1863). En 1856, il a été poursuivi pour avoir introduit des brochures « séditieuses », La Sainte-Alliance, par Ledru-Rollin et un ouvrage dont il est l’auteur, La Corse libre, publié en Belgique, AN, recours en grâce.

[14] Cet intellectuel s’intéresse à l’économie et à la politique (Lettres à un électeur, 1863). En 1856, il a été poursuivi pour avoir introduit des brochures « séditieuses », La Sainte-Alliance, par Ledru-Rollin et un ouvrage dont il est l’auteur, La Corse libre, publié en Belgique, AN, recours en grâce.

[15] Emile Rémy...

[15] Emile Rémy, « Histoire de la cour d’appel de Bastia, 1768 à 1930 », Bulletin de la société des sciences historiques et naturelles de la Corse, 1930, en ligne.

[16] Dominique suppose que c’est son beau-frère...

[16] Dominique suppose que c’est son beau-frère, qui a télégraphié cette information à Corte. Il précise qu’il est à Bastia mais qu’il ne veut pas le voir.

[17] Falconetti Ignace 50 ans maire de Favalello ; Chini Thomas-Napoléon, 38 ans percepteur, Muro ; Bartoli Pierre-François, 66 ans, capitaine en retraite, San Nicolao ...

[17] Falconetti Ignace 50 ans maire de Favalello ; Chini Thomas-Napoléon, 38 ans percepteur, Muro ; Bartoli Pierre-François, 66 ans, capitaine en retraite, San Nicolao ; Dionisi Antoine-Jacques, 48 ans, maire de Canavaggia ; Campi Louis, 39 ans, propriétaire, Ajaccio ; Lantieri Prosper-Jacques-François, 31 ans, propriétaire, Bonifacio ; Gentile Antoine, 38 ans, propriétaire, Bastia ; Luigi Fabien 45 ans maire et conseiller d’arrondissement, Zalana ; Luciani Luc-Antoine, 62 ans, greffier, Calacuccia ; Marini Xavier, 68 ans, avocat, Calenzana ; Gaffajoli Marc-Aurèle 51 ans, Moita, suppléant ; Fabiani Antoine-Philippe, 39 ans, avocat, Bastia ; Cuneo d’Ornano Fabien-Louis, 36 ans, propriétaire, Ajaccio ; Guidoni Alexis 63 ans, capitaine en retraite, Calenzana ; Carbuccia François 49 ans maire de Carbuccia ; Casta Jean-Laurent, 65 ans, propriétaire, Santo-Pietro-di-Tenda ; Fieschi Séraphin, 61 ans, suppléant, Marignana ; Rocca Serra Pierre-Paul, 37 ans, propriétaire, Sartène ; Nicolai François-Xavier, 34 ans, propriétaire, Penta di Casinca ; Fiamma Séverin, 46 ans, négociant Zicavo ; Filippini Tiburce Joseph, 45 ans propriétaire, Corte ; Pietri Joseph-Louis, 38 ans, propriétaire et négociant, Stazzona ; Ettori Napoléon, 39 ans, propriétaire, Sainte-Lucie de Tallano ; Fiamma Charles, 46 ans, négociant, Zicavo ; Bruni Jérôme, 43 ans, adjoint, Pila-Canale ; Pantalacci Jules-Michel, 49 ans, maire de Gatti di Vivario ; Durazzo Joseph, 55 ans, propriétaire Fozzano ; Albertini Ours-François, 62 ans, capitaine à la retraite, Bastia ; Paoletti Sébastien, 66 ans, médecin Tasso ; Flori Ignace-Michel, 51 ans, propriétaire, Eccica Suarella ; Carlotti Régulus, 65, ans ancien directeur pénitencier, Ajaccio ; Emilj Jean-Baptiste, 39 ans, propriétaire, Sainte-Marie-Sicchè ; Cacciaguerra Antoine-André, 32 ans, propriétaire, Volpajola ; Melgrani François-Marie, 47 ans, notaire, Cuttoli Corticchiato ; Lanfranchi Félix, 61 ans, militaire à la retraite, Cauro. Les quatre jurés supplémentaires sont : De Caraffa Philippe, 69 ans, bibliothécaire ; Lepidi Joachim, 39 ans, commis des douanes ; Emmanuelli Dauphin, 68 ans, ex-notaire ; Guasco Jean-Louis 63 ans, architecte, tous demeurent à Bastia.

[18] Xavier Versini, Un siècle de banditisme...

[18] Xavier Versini, Un siècle de banditisme en Corse 1814-1914, Paris, Editions de Paris, 1964, p. 77-78.

[19] Citation d'un avocat bastiais, issue du livre précédent et citant à son tour Arrighi, Le jury en Corse (compte rendu de la 4ème session de 1832), voir aussi Francis Pomponi, Vendetta, justice et politique en Corse. « L’affaire Viterbi » (1789-1821), Alata, Colonna Édition, Coll. « Histoire », 2010, 221 p.

[19] Citation d'un avocat bastiais, issue du livre précédent et citant à son tour Arrighi, Le jury en Corse (compte rendu de la 4ème session de 1832), voir aussi Francis Pomponi, Vendetta, justice et politique en Corse. « L’affaire Viterbi » (1789-1821), Alata, Colonna Édition, Coll. « Histoire », 2010, 221 p.

[20] Sur les assises et les jurés au ...

[20] Sur les assises et les jurés au XIXe siècle se référer à Jean-Claude Farcy, « La stabilité du modèle napoléonien (1810-milieu du XXe siècle), Histoire de la justice en France, Repères, La Découverte, 2015, p. 35 à 84 ou Aziz Jellab et Armelle Giglio, « La cour d’assises, une juridiction du « peuple juge » ? », Des citoyens face au crime, Presses universitaires du Midi, 2012, p. 89-135. Au début de la Restauration les jurés sont des notables car ils doivent être inscrits sur les listes censitaires. Malgré la mise en place du suffrage universel, les notables sont favorisés sous le Second Empire car la loi du 4 juin 1853 donne aux sous-préfets, juges de paix et maires la maîtrise des listes du jury.

[21] Il deviendra le beau-frère...

[21] Il deviendra le beau-frère d’Emmanuel Arène. Il sera receveur des Finances à Corte en 1883.

[22] Il a reçu la légion d’honneur en 1869...

[22] Il a reçu la légion d’honneur en 1869, Leonore, en ligne.

[23] Son père a été maire d’Ajaccio...

[23] Son père a été maire d’Ajaccio et conseiller général.

[24]Problème sur la date de naissance ...

[24]Problème sur la date de naissance mais les autres éléments correspondent. Docteur en médecine, conseiller général, il a été directeur de la colonie pénitentiaire Saint-Antoine. Il écrit des ouvrages sur l’agriculture. Il est titulaire de la légion d’honneur, Leonore, en ligne.

[25] Seuls Jérôme Bruni, ...

[25]Seuls Jérôme Bruni, Ignace-Michel Flori, Félix Lanfranchi, et Pierre François Bartoli ne sont ni cochés, ni cités dans les courriers.

[26] Il est à l’hôtel d’Italie.

[26] Il est à l’hôtel d’Italie.

[27] Jean-Baptiste propriétaire...

[27]Jean-Baptiste propriétaire Sainte-Marie-Sicchè 39 ans.

[28] Fils de Jean-Paul,...

[28] Fils de Jean-Paul, propriétaire Sartène, 37 ans.

[29] Napoléon, 39 ans, est propriétaire.

[29] Napoléon, 39 ans, est propriétaire.

[30]Le fonds privé Giuliani est composé de presque 400 courriers. Dans une de ses lettres, au début de la Révolution française, Antonio Giuliani conseille à son frère Giuliano qui veut jouer un rôle politique au début de la révolution : « cercate a farvi degli amici ». Il est souvent fait appel aux « amis » pour être protégé, pour appuyer une candidature, sur la recommandation d’une tierce personne. Le terme « ennemi » revient régulièrement pour désigner les membres du parti opposé.

[30]Le fonds privé Giuliani est composé de presque 400 courriers. Dans une de ses lettres, au début de la Révolution française, Antonio Giuliani conseille à son frère Giuliano qui veut jouer un rôle politique au début de la révolution : « cercate a farvi degli amici ». Il est souvent fait appel aux « amis » pour être protégé, pour appuyer une candidature, sur la recommandation d’une tierce personne. Le terme « ennemi » revient régulièrement pour désigner les membres du parti opposé.

[31] Jean-Luc Alberti, « Hérédité et pouvoir local », Etudes corses. 1994, n°42-43, p. 123-186.

[31] Jean-Luc Alberti, « Hérédité et pouvoir local », Etudes corses. 1994, n°42-43, p. 123-186.

[31] Jean-Luc Alberti, « Hérédité et pouvoir local », Etudes corses. 1994, n°42-43, p. 123-186.

[31] Jean-Luc Alberti, « Hérédité et pouvoir local », Etudes corses. 1994, n°42-43, p. 123-186.

[32] Seuls quatre individus n’ont pas pu être documentés.

[32] Seuls quatre individus n’ont pas pu être documentés.

[33] Il pourrait s’agir d’un homonyme.

[33] Il pourrait s’agir d’un homonyme.

[34] Il est maire bonapartiste de Bastia de 1871 à 1879.

[34] Il est maire bonapartiste de Bastia de 1871 à 1879.

[35] Il est élu conseiller général bonapartiste ...

[35] Il est élu conseiller général bonapartiste de Bastia en 1871.

[36] Il a été maire de Bastia dans les années 1850.

[36] Il a été maire de Bastia dans les années 1850.

[37] C. F. G. est condamné à deux ans de...

[37] C. F. G. est condamné à deux ans de prison pour blessures ayant occasionné la mort sans intention de la donner ; J.-M. S. et R.-A. T. écopent d’une condamnation équivalente à celle d’Antoine pour « meurtre excusable » (4 ans), 300 francs de dommages et intérêts pour le second.

[38] J.-B. R., L. A., M.-D. B. Un italien poursuivi...

[38] J.-B. R., L. A., M.-D. B. Un italien poursuivi pour assassinat suivi de vol est aussi acquitté. L’appartenance à une famille bien insérée n’est pas un gage pour obtenir la mansuétude du jury, ainsi F. X. A. est condamné à perpétuité. Il est pourtant « assez bien noté » et il s’est rendu aux autorités. La sévérité de la peine pourrait être liée au fait qu’il s’est acharné sur la victime.

[39] Elisabeth Claverie, op. cit. et Caroline Parsi, op. cit., p. 247 à 261.

[39] Elisabeth Claverie, op. cit. et Caroline Parsi, op. cit., p. 247 à 261.

[40] Son dossier pénitentiaire précise qu’il a ...

[40] Son dossier pénitentiaire précise qu’il a assassiné son épouse, Archives Nationales d’Outre-Mer, en ligne.

[41] Il est précisé dans son dossier pénitentiaire qu’il a agi avec préméditation, ibidem.

[41] Il est précisé dans son dossier pénitentiaire qu’il a agi avec préméditation, ibidem.

Bibliographie

Laetizia Castellani, « L’ethnotype à travers les rapports des balanins à la justice (xixe – début xxe) », Des images qui nous collent à la peau… Les ethnotypes hier et aujourd’hui, UMR LISA-Alain Piazzola, 2020, p. 107-123.

Elisabeth Claverie, « De la difficulté de faire un citoyen : les « acquittements scandaleux » du jury dans la France provinciale du début du XIXe siècle, Études rurales, n°95-96, 1984, p. 146.

Jean-Claude Farcy, « La stabilité du modèle napoléonien (1810-milieu du XXe siècle), Histoire de la justice en France, Repères, La Découverte, 2015, p. 35 à 84.

Aziz Jellab et Armelle Giglio, « La cour d’assises, une juridiction du « peuple juge » ? », Des citoyens face au crime, Presses universitaires du Midi, 2012, p. 89-135.

Caroline Parsi, « Le crime d’honneur en Corse (deuxième moitié du xixe siècle) », Hypothèses, 2013, p. 247 à 261.

Jean-Paul Pellegrinetti, « Notables et réseaux politiques en Corse, xixe – xxe siècle. L’exemple d’Emmanuel Arène (1856-1908) », Histoire@Politique, 2015/1, n°25, p. 24 à 40.

Yves Pourcher, « Des ”assises de grâce” » Le jury de la cour d’assises de la Lozère au XIXe siècle », Études rurales, n°95-96, 1984, p. 167-180.

[1] Laetizia Castellani, « L’ethnotype à travers les rapports des balanins à la justice (XIXe – début XXe) », Des images qui nous collent à la peau… Les ethnotypes hier et aujourd’hui, UMR LISA-Alain Piazzola, 2020, p. 107-123.

[2] Les prénoms des différents protagonistes ont été modifiés pour garantir leur anonymat.

[3] Le nom de la commune est modifié/n’est pas précisé pour les mêmes raisons.

[4] Il est composé d’une dizaine de lettres concernant les interventions auprès des jurés, de six courriers échangés entre Dominique et ses proches concernant l’affaire dans son ensemble, un extrait des minutes du greffe qui liste les jurés, une liste de notables, un bon de visite à la prison. Les archives judiciaires n’ont pas apporté d’éléments probants, il en est de même pour la presse. Par exemple, il n’y a pas de compte-rendu de cette session dans le Journal de la Corse, Gallica, en ligne. Un seul article a été trouvé à la Bibliothèque municipale de Bastia.

[5] Jean-Paul Pellegrinetti, « Notables et réseaux politiques en Corse, xixe – xxe siècle. L’exemple d’Emmanuel Arène (1856-1908) », Histoire@Politique, 2015/1, n°25, p. 24-40.

[6] Son prénom n’est jamais mentionné dans la documentation.

[7] Cette institution n’a été rétablie qu’en 1831. Louis XVIII avait institué une Cour spéciale composée de six juges. Selon le gouvernement le poids des relations familiales, communautaires et de clientèles engendreraient des dysfonctionnements, d’autant plus que les Corses étaient réfractaires à l’autorité et rejetaient la justice institutionnelle. Francis Pomponi, « Les rois passent », Mémorial des Corses, 1981, p. 79-82. Entre 1792 et 1801, le jury ne s’est prononcé que pour une dizaine de condamnations, alors que pour l’année 1820, la Cour a condamné une centaine de coupables dont 75 à la peine capitale. Ces chiffres ont vocation à frapper l’opinion. Seuls deux conseillers généraux s’offusquent d’une mesure discriminatoire. En Corse et sur le continent, plusieurs membres de la magistrature et du milieu de la justice militent pour la restauration du jury dont Patroni, Pompei, Vidau ou Sebastiani.

[8] Antoine-Claude-Pasquin Valery, Voyage en Corse, à l’île d’Elbe et en Sardaigne, Bruxelles : Société belge de librairie, 1838, T1, p. 21.

[9] M. Sorbier, Dix ans de magistrature en Corse, Imp. Pasquier, rue Saint-Antoine, 11, cité par Charles Susini, La Corse et les Corses : opinions et documents, Paris, Garnier frères, 1906, p. 302.

[10] M. Sorbier, ibidem.

[11] Elisabeth Claverie, « De la difficulté de faire un citoyen : les « acquittements scandaleux » du jury dans la France provinciale du début du XIXe siècle, Études rurales, n°95-96, 1984, p. 146, cet article peut être utilement complété par Yves Pourcher, « Des “assises de grâce ?” Le jury de la cour d’assises de la Lozère au XIXe siècle », Études rurales, n°95-96, 1984, p. 167-180.

[12] Caroline Parsi, « Le crime d’honneur en Corse (deuxième moitié du xixe siècle) », Hypothèses, 2013, p. 247 à 261. La notion d’honneur doit cependant être utilisée avec nuance, Laetizia Castellani, « L’ethnotype à travers les rapports des balanins à la justice (xixe – début xxe) », Des images qui nous collent à la peau… Les ethnotypes hier et aujourd’hui, UMR LISA-Alain Piazzola, 2020, p. 107-123.

[13] L’échange est reproduit dans le développement.

[14] Cet intellectuel s’intéresse à l’économie et à la politique (Lettres à un électeur, 1863). En 1856, il a été poursuivi pour avoir introduit des brochures « séditieuses », La Sainte-Alliance, par Ledru-Rollin et un ouvrage dont il est l’auteur, La Corse libre, publié en Belgique, AN, recours en grâce.

[15] Emile Rémy, « Histoire de la cour d’appel de Bastia, 1768 à 1930 », Bulletin de la société des sciences historiques et naturelles de la Corse, 1930, en ligne.

[16] Dominique suppose que c’est son beau-frère, qui a télégraphié cette information à Corte. Il précise qu’il est à Bastia mais qu’il ne veut pas le voir.

[17] Falconetti Ignace 50 ans maire de Favalello ; Chini Thomas-Napoléon, 38 ans percepteur, Muro ; Bartoli Pierre-François, 66 ans, capitaine en retraite, San Nicolao ; Dionisi Antoine-Jacques, 48 ans, maire de Canavaggia ; Campi Louis, 39 ans, propriétaire, Ajaccio ; Lantieri Prosper-Jacques-François, 31 ans, propriétaire, Bonifacio ; Gentile Antoine, 38 ans, propriétaire, Bastia ; Luigi Fabien 45 ans maire et conseiller d’arrondissement, Zalana ; Luciani Luc-Antoine, 62 ans, greffier, Calacuccia ; Marini Xavier, 68 ans, avocat, Calenzana ; Gaffajoli Marc-Aurèle 51 ans, Moita, suppléant ; Fabiani Antoine-Philippe, 39 ans, avocat, Bastia ; Cuneo d’Ornano Fabien-Louis, 36 ans, propriétaire, Ajaccio ; Guidoni Alexis 63 ans, capitaine en retraite, Calenzana ; Carbuccia François 49 ans maire de Carbuccia ; Casta Jean-Laurent, 65 ans, propriétaire, Santo-Pietro-di-Tenda ; Fieschi Séraphin, 61 ans, suppléant, Marignana ; Rocca Serra Pierre-Paul, 37 ans, propriétaire, Sartène ; Nicolai François-Xavier, 34 ans, propriétaire, Penta di Casinca ; Fiamma Séverin, 46 ans, négociant Zicavo ; Filippini Tiburce Joseph, 45 ans propriétaire, Corte ; Pietri Joseph-Louis, 38 ans, propriétaire et négociant, Stazzona ; Ettori Napoléon, 39 ans, propriétaire, Sainte-Lucie de Tallano ; Fiamma Charles, 46 ans, négociant, Zicavo ; Bruni Jérôme, 43 ans, adjoint, Pila-Canale ; Pantalacci Jules-Michel, 49 ans, maire de Gatti di Vivario ; Durazzo Joseph, 55 ans, propriétaire Fozzano ; Albertini Ours-François, 62 ans, capitaine à la retraite, Bastia ; Paoletti Sébastien, 66 ans, médecin Tasso ; Flori Ignace-Michel, 51 ans, propriétaire, Eccica Suarella ; Carlotti Régulus, 65, ans ancien directeur pénitencier, Ajaccio ; Emilj Jean-Baptiste, 39 ans, propriétaire, Sainte-Marie-Sicchè ; Cacciaguerra Antoine-André, 32 ans, propriétaire, Volpajola ; Melgrani François-Marie, 47 ans, notaire, Cuttoli Corticchiato ; Lanfranchi Félix, 61 ans, militaire à la retraite, Cauro. Les quatre jurés supplémentaires sont : De Caraffa Philippe, 69 ans, bibliothécaire ; Lepidi Joachim, 39 ans, commis des douanes ; Emmanuelli Dauphin, 68 ans, ex-notaire ; Guasco Jean-Louis 63 ans, architecte, tous demeurent à Bastia.

[18] Xavier Versini, Un siècle de banditisme en Corse 1814-1914, Paris, Editions de Paris, 1964, p. 77-78.

[19] Citation d’un avocat bastiais, issue du livre précédent et citant à son tour Arrighi, Le jury en Corse (compte rendu de la 4ème session de 1832), voir aussi Francis Pomponi, Vendetta, justice et politique en Corse. « L’affaire Viterbi » (1789-1821), Alata, Colonna Édition, Coll. « Histoire », 2010, 221 p.

[20] Sur les assises et les jurés au XIXe siècle se référer à Jean-Claude Farcy, « La stabilité du modèle napoléonien (1810-milieu du XXe siècle), Histoire de la justice en France, Repères, La Découverte, 2015, p. 35 à 84 ou Aziz Jellab et Armelle Giglio, « La cour d’assises, une juridiction du « peuple juge » ? », Des citoyens face au crime, Presses universitaires du Midi, 2012, p. 89-135. Au début de la Restauration les jurés sont des notables car ils doivent être inscrits sur les listes censitaires. Malgré la mise en place du suffrage universel, les notables sont favorisés sous le Second Empire car la loi du 4 juin 1853 donne aux sous-préfets, juges de paix et maires la maîtrise des listes du jury.

[21] Il deviendra le beau-frère d’Emmanuel Arène. Il sera receveur des Finances à Corte en 1883.

[22] Il a reçu la légion d’honneur en 1869, Leonore, en ligne.

[23] Son père a été maire d’Ajaccio et conseiller général.

[24] Problème sur la date de naissance mais les autres éléments correspondent. Docteur en médecine, conseiller général, il a été directeur de la colonie pénitentiaire Saint-Antoine. Il écrit des ouvrages sur l’agriculture. Il est titulaire de la légion d’honneur, Leonore, en ligne.

[25] Seuls Jérôme Bruni, Ignace-Michel Flori, Félix Lanfranchi, et Pierre François Bartoli ne sont ni cochés, ni cités dans les courriers.

[26] Il est à l’hôtel d’Italie.

[27] Jean-Baptiste propriétaire Sainte-Marie-Sicchè 39 ans.

[28] Fils de Jean-Paul, propriétaire Sartène, 37 ans.

[29] Napoléon, 39 ans, est propriétaire.

[30] Le fonds privé Giuliani est composé de presque 400 courriers. Dans une de ses lettres, au début de la Révolution française, Antonio Giuliani conseille à son frère Giuliano qui veut jouer un rôle politique au début de la révolution : « cercate a farvi degli amici ». Il est souvent fait appel aux « amis » pour être protégé, pour appuyer une candidature, sur la recommandation d’une tierce personne. Le terme « ennemi » revient régulièrement pour désigner les membres du parti opposé.

[31] Jean-Luc Alberti, « Hérédité et pouvoir local », Etudes corses. 1994, n°42-43, p. 123-186.

[32] Seuls quatre individus n’ont pas pu être documentés.

[33] Il pourrait s’agir d’un homonyme.

[34] Il est maire bonapartiste de Bastia de 1871 à 1879.

[35] Il est élu conseiller général bonapartiste de Bastia en 1871.

[36] Il a été maire de Bastia dans les années 1850.

[37] C. F. G. est condamné à deux ans de prison pour blessures ayant occasionné la mort sans intention de la donner ; J.-M. S. et R.-A. T. écopent d’une condamnation équivalente à celle d’Antoine pour « meurtre excusable » (4 ans), 300 francs de dommages et intérêts pour le second.

[38] J.-B. R., L. A., M.-D. B. Un italien poursuivi pour assassinat suivi de vol est aussi acquitté. L’appartenance à une famille bien insérée n’est pas un gage pour obtenir la mansuétude du jury, ainsi F. X. A. est condamné à perpétuité. Il est pourtant « assez bien noté » et il s’est rendu aux autorités. La sévérité de la peine pourrait être liée au fait qu’il s’est acharné sur la victime.

[39] Elisabeth Claverie, op. cit. et Caroline Parsi, op. cit., p. 247 à 261.

[40] Son dossier pénitentiaire précise qu’il a assassiné son épouse, Archives Nationales d’Outre-Mer, en ligne.

[41] Il est précisé dans son dossier pénitentiaire qu’il a agi avec préméditation, ibidem.