Résumé : Le droit au bonheur occupe une place unique au sein des droits et libertés fondamentaux, en tant que droit matriciel. Au fondement de l’organisation étatique, il est pourtant peu présent dans les Constitutions. Pour autant, le droit au bonheur connait un essor important dans le cadre du mouvement mondial pour le bonheur, décideurs politiques et société civile en revenant aux fondements de l’organisation en société, à savoir favoriser le bonheur du plus grand nombre.

Summary : The right to happiness occupies a unique place among fundamental rights and freedoms, as a fundamental right. As the foundation of state organization, yet it is rarely included in constitutions. However, the right to happiness is experiencing significant growth within the framework of the happiness world movement, political decision-makers and civil society, returning to the foundations of social organization, promote the happiness of the greatest number.

Mots-clés : Bonheur, Constitution, Mouvement mondial pour le bonheur, Fondement, État

Keywords : Happiness, Constitution, Happiness World Movement, Foundation, State

Le chercheur qui s’intéresse au droit au bonheur apparait souvent comme un utopiste, un doux rêveur, une personne sympathique qui laisse libre cours à une imagination débordante. En résumé, il est rarement pris au sérieux…

Face à cette circonspection, une étude de droit comparé portant sur le droit au bonheur permet de tester la crédibilité d’une reconnaissance de la normativité du droit au bonheur.

Les détracteurs du droit au bonheur postulent l’impossibilité de le reconnaitre en tant que droit subjectif, son caractère évanescent permettant tout au mieux de l’appréhender comme un simple objectif de politique publique, qui est généralement la qualification qu’on veut bien lui accorder.

Les partisans d’un droit au bonheur considèrent quant à eux que le droit au bonheur ne peut pas être appréhendé comme les autres « droits à », fussent-ils fondamentaux car le droit au bonheur est un droit que l’on pourrait qualifier de sui generis. Ce serait un droit matriciel[1], dans le sens où il est la raison même de l’organisation des sociétés démocratiques, en témoignent les déclarations d’indépendance américaines ou encore la déclaration française de 1789.

A l’heure où les fondements de la démocratie apparaissent fortement ébranlés aux quatre coins du monde, il parait important de se remémorer que le bonheur sociétal est au fondement même de l’organisation étatique, il serait sa raison d’être.

Les interventions et débats de la première journée du colloque ont largement fait apparaitre ce caractère essentialiste du droit au bonheur. C’est d’ailleurs cette caractéristique qui impose de traiter le droit au bonheur différemment de tout autre droit. Les autres droits, notamment fondamentaux, ne devraient être lus, dans une société idéale, que par le prisme du droit au bonheur, dans lequel ils puiseraient leur fondamentalité et qu’ils serviraient à concrétiser.

Qu’on le qualifie de Gründnorm[2], de métadroit ou de droit matriciel, les discussions lors de la première journée ont insisté sur le fait que le droit au bonheur ne peut être appréhendé comme n’importe quel autre droit. Il est spécifique dans le sens où il n’est pas un « droit à » qui pourrait être caractérisé comme un droit-créance car sa réalisation ne dépend pas seulement d’une action de l’État. Mais sa spécificité ne s’arrête pas là. Il n’est ainsi pas possible de le caractériser comme un droit individuel ou collectif car il est les deux à la fois, tant ses deux dimensions sont interconnectées. Enfin, son originalité est également due à la difficulté de définir son contenu, éminemment subjectif.

Si la doctrine classique a tenté d’appréhender le bonheur, elle n’a pas réussi à le crédibiliser comme droit fondateur, droit matriciel. On peut souligner l’influence de Beccaria sur les révolutionnaires français et portant sur la référence au droit au bonheur dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Dans son traité Des délits et des peines[3], il explique ainsi en introduction que son unique but est de chercher « la plus grande félicité répandue sur le plus grand nombre ». Ce n’est pas un hasard si la déclaration de 1789 reprend l’énoncé du principe de légalité des délits et peines, décrit par Beccaria comme simple moyen qui anime le motif plus profond de son ouvrage, à savoir l’utilité sociale et la recherche du bonheur.

On peut également évoquer John Stuart Mill qui, se démarquant de son disciple Bentham, recherche le « plus grand bonheur du plus grand nombre », considérant que « l’idéal utilitariste » ne correspond pas au plus grand bonheur de l’individu, au seul bonheur personnel, mais réside plutôt dans le bonheur général, celui de « la plus grande somme de bonheur totalisé »[4].

Dans ce cadre, et c’est l’un des éléments que j’ai développé dans mon intervention, il semble vain de vouloir démontrer que le droit au bonheur pourrait être catégorisé et qualifié de droit fondamental en droit positif, aux côtés et à égalité d’autres droits étiquetés comme tels.

En effet, la concrétisation du droit au bonheur est, à bien des égards, difficile à caractériser, même lorsque celui-ci est proclamé dans les constitutions. Je qualifierai donc le droit au bonheur d’axiomatique du fait de son caractère fondateur (I).

Dès lors, comment appréhender le droit au bonheur, si tant est qu’il y ait une volonté politique de tendre vers la réalisation de ce droit, pour le rendre effectif ? Une telle réflexion ne peut se cantonner au droit et encore moins au droit constitutionnel ou au droit des libertés. Il doit s’enrichir de nombre d’outils issus d’autres disciplines, qui viennent alimenter les décisions politiques pour construire des politiques publiques tendant vers le bonheur sociétal. Le regain d’intérêt pour le bonheur s’épanouit depuis quelques années dans le cadre de ce qui est assez largement qualifié aujourd’hui de mouvement mondial pour le bonheur, le happiness world movement qu’on tentera d’illustrer par quelques exemples (II).

I. Le droit au bonheur, une norme fondatrice axiomatique

Le droit au bonheur, on l’a dit, est une norme fondatrice en ce qu’elle est le fondement même de l’organisation politique dans une société démocratique. On peut également la qualifier d’axiomatique car elle relève de l’évidence : l’État existe pour créer un environnement propice au bon fonctionnement de la cité afin que chacun puisse s’épanouir dans une société harmonieuse. Les autorités de l’État doivent mettre en place des règles qui permettent à chacun d’évoluer dans les meilleures conditions possibles, sans faire obstacle à l’épanouissement des autres membres du groupe. Cela correspond à la logique aristotélicienne, pour qui l’axiome est le point de départ d’un raisonnement considéré comme non démontrable, évident.

C’est peut-être d’ailleurs ce qui explique qu’un tour du monde des constitutions ayant pour objet de rechercher dans quelle mesure le « droit au bonheur » connait une reconnaissance constitutionnelle fait apparaitre que le droit au bonheur n’a été introduit que dans un nombre limité de constitutions.

Ainsi, la lecture des constitutions de par le monde fait apparaitre que seules neuf constitutions mentionnent le bonheur comme étant un devoir de l’État, quelles que soient les institutions qui sont chargées de le garantir (président, chef d’État et/ou Gouvernement/Parlement)[5]. Dans d’autres États, comme en Thaïlande et au Vietnam, le bonheur est un devoir des citoyens. Dans onze constitutions, le bonheur est expressément affirmé comme un principe fondamental, un objectif dans l’élaboration des politiques publiques[6]. Si le droit au bonheur n’est affirmé en tant que tel que dans la Constitution du Guyana de 1980[7], une dizaine d’autres États affirment le droit à la recherche du bonheur comme un droit fondamental[8].

Cette discrétion constitutionnelle interroge. Alors que le bonheur de la société et de ses membres serait au fondement même de la Cité, comment expliquer que les constituants ne se soient pas préoccupés de le proclamer ? Est-ce le caractère axiomatique du droit au bonheur qui explique qu’il ne soit nullement nécessaire de l’affirmer ? Une telle justification de la discrétion constitutionnelle du droit au bonheur a le mérite de rassurer le constitutionnaliste : le paradoxe selon lequel alors qu’il est l’essence même de la discipline, le droit au bonheur est introuvable dans la plupart des constitutions s’expliquerait par son évidence.

Une telle interprétation parait néanmoins trop simpliste et il convient de s’interroger sur les raisons de cette discrétion constitutionnelle. La nature axiomatique du droit au bonheur peut-elle suffire à expliquer la retenue des constituants ?

En allant plus avant, il apparait que la proportion de constitutions faisant référence au bonheur augmente si l’on prend en compte le « droit à la recherche du bonheur »[9]. Ce décompte croît encore de manière considérable si l’on intègre les constitutions mentionnant le « droit au bien-être ».

Ce constat pose la question de la sémantique. En d’autres termes, faut-il s’attacher au mot utilisé ou à l’objectif qu’il sous-tend ou qu’il promeut ?

On sait que le travail du traducteur ne consiste pas seulement à retranscrire un texte mot à mot mais à rechercher le sens profond des termes utilisés. Par exemple, s’il parait relativement facile de faire la différence entre happiness et well being en langue anglaise, ce n’est pas forcément le cas dans d’autres langues.

D’autant que même si la différence de terminologie est caractérisable, la culture juridique propre à chaque pays peut rendre complexe de déterminer si chaque constituant entend la même chose en utilisant les mêmes termes. Au surplus, il n’est pas non plus certain que lorsqu’il utilise deux termes distincts au sein du même texte constitutionnel, et ce de manière alternative ou concomitante, le constituant ait nécessairement entendu donner un signifié différent aux deux termes. Il a pu les utiliser comme synonyme.

Ainsi, la Constitution du Bhoutan proclame dans son préambule : « NOUS, peuple du Bhoutan : […] Nous engageant SOLENNELLEMENT à renforcer la souveraineté du Bhoutan, à garantir les bienfaits de la liberté, à assurer la justice et la tranquillité et à renforcer l’unité, le bonheur et le bien-être du peuple pour toujours ».

La Constitution du Guyana de 1980 est particulièrement intéressante à cet égard. L’article 13 de la Constitution proclame que « L’objectif principal du système politique de l’État est d’établir une démocratie inclusive en offrant des possibilités croissantes de participation des citoyens et de leurs organisations aux processus de gestion et de prise de décision de l’État, avec un accent particulier sur les domaines de décision, ce qui affecte directement leur bien-être ». Une autre mention du « bien-être de la nation » peut être trouvée à l’article 36 de la Constitution en ce que celui-ci « dépend de la préservation de l’air pur, des sols fertiles, de l’eau pure et de la riche diversité de plantes, d’animaux et d’écosystèmes. ». Plus loin, dans le chapitre consacré aux droits fondamentaux et libertés de la personne, l’article 40 al. 1er consacre pour chaque personne à Guyana un « droit fondamental à une vie heureuse, créative et productive, à l’abri de la faim, de l’ignorance et du besoin », soulignant remarquablement la nature matricielle du droit au bonheur en disposant que « Ce droit [au bonheur] inclut les droits et libertés fondamentaux de l’individu ».

Les articles 140 et suivants consacrent par ailleurs le droit au bien être de différentes catégories de personnes : enfants, populations amérindiennes, travailleurs…

Cette confusion sémantique peut être encore illustrée par la Constitution de la Thaïlande de 2017 dans laquelle le droit au bien être et au bonheur du peuple sont alternativement utilisés. Après avoir indiqué en son article 3 alinéa 2 que les institutions doivent exercer leurs fonctions « pour le bien commun de la nation et le bonheur du grand public », l’article 75 dispose que « l’État doit tenir dûment compte de l’équilibre entre le développement matériel et le développement de l’esprit, ainsi que du bien-être de la population ». Plus loin, les dispositions relatives au Parlement, au conseil des ministres ou encore à la commission nationale des droits de l’homme mentionnent la nécessité de prendre en compte le bonheur du peuple thaïlandais[10].

Ces quelques exemples permettent de montrer l’utilisation souvent indifférenciée du droit au bonheur et/ou au bien être dans les constitutions.

Qui plus est, un second degré de difficulté s’ajoute à cette question d’ordre « sémantique », celui de dissocier le bonheur public ou le bien-être sociétal et le bonheur de tous ou de chacun, à savoir qu’il serait nécessaire de trancher entre la dimension individuelle ou collective du droit au bonheur.

De ce point de vue, la Constitution du Japon de 1946, longtemps restée isolée comme étant la seule Constitution en vigueur proclamant le droit à la poursuite du bonheur, illustre parfaitement les multiples facettes du droit au bonheur. Ainsi, l’article 13 de la Constitution du Japon de 1946 dispose : « Tous les gens doivent être respectés en tant qu’individus. Leur droit à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur doit, dans la mesure où cela n’interfère pas avec le bien-être public, être la considération suprême dans la législation et dans les autres affaires gouvernementales. » La disposition imbrique à la fois les appréhensions individuelle et sociétale du droit au bonheur, tout en utilisant alternativement les notions de bonheur et de bien-être.

La pertinence d’utiliser le droit constitutionnel pour mesurer la possible normativité du droit au bonheur pose par ailleurs question dans la mesure où la liste des États identifiés comme consacrant ce droit est source d’interrogations.

On ne s’attardera pas sur le fait que nombre d’entre eux ne sont pas aujourd’hui considérés comme des démocraties, en s’exonérant du débat nourri par les détracteurs du droit au bonheur, l’affirmant comme un outil d’instrumentalisation des sociétés dans les régimes autoritaires[11].

On interrogera au contraire l’absence de concordance entre la liste des États consacrant constitutionnellement, sous une forme ou une autre, le droit au bonheur ou à la recherche du bonheur et le classement établi par le Happiness World Report 2025. Bien que les modalités de cette mesure puissent être critiquées[12], il apparait qu’il n’existe absolument aucune corrélation entre les États ayant explicitement consacré le bonheur dans leur constitution et ceux dans lesquels la population s’évalue comme la plus heureuse.

Ainsi, dans le dernier rapport mondial sur le bonheur, paru le 20 mars 2025 à l’occasion de la Journée mondiale du Bonheur, la plupart des États où la population est considérée comme la plus heureuse n’ont pas consacré le droit au bonheur dans leur constitution.

Dès lors, se cantonner au champ constitutionnel, voire même au champ juridique, pour appréhender l’émergence d’un droit au bonheur au niveau mondial, ne semble pas pertinent. En effet, l’exemple des États scandinaves illustre parfaitement cela. Ainsi, le Danemark, la Suède et la Norvège, respectivement deuxième, quatrième et septième dans le classement 2025 du World Happiness Report, ne mentionnent ni le bonheur ni le bien-être dans leur texte constitutionnel.

Il parait dès lors intéressant d’aller au-delà du champ constitutionnel et de s’interroger sur les ressorts de la préoccupation croissante de la prise en compte du bonheur par les États dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre de leurs politiques publiques. Cette tendance est caractérisée par l’émergence du « Happiness World Movement », le mouvement mondial pour le bonheur, qui vise à mettre le bonheur et le bien-être au centre des prises de décisions publiques.

II. Le mouvement mondial pour le bonheur

Il est significatif de souligner que les protagonistes de ce mouvement fondent leur action – qu’elle relève de la recherche scientifique ou de l’action citoyenne – sur le caractère originel du bonheur sociétal, à savoir le fait qu’il est le fondement de l’organisation des sociétés en État : l’État est sommé d’assumer la charge du plus grand bonheur du plus grand nombre.

En 2019, dans une interview accordée au Time par Anders Fogh Rasmussen, Premier ministre du Danemark de 2001 à 2009, intitulée : “J’ai dirigé l’un des pays les plus heureux au monde. Voici ce que les autres démocraties pourraient apprendre de notre modèle »[13], l’homme politique produit une analyse d’autant plus intéressante qu’elle fait particulièrement écho à l’émergence des mouvements populistes dans de nombreuses démocraties aujourd’hui.

Selon Anders Fogh Rasmussen, « Dans le monde démocratique actuel, les gens n’ont jamais été aussi riches, en bonne santé et vivant dans une paix relative[14]. Pourtant, ils sont malheureux, et l’idée reçue selon laquelle nos enfants auront une vie meilleure que la nôtre est remise en question. Ce malheur est devenu un facteur de rupture du contrat social qui sous-tend nos États démocratiques. Il rend l’Occident ingouvernable, tandis que des électeurs inquiets recourent au populisme et à l’isolationnisme. C’est pourquoi l’Occident doit s’attaquer à cette épidémie de malheur, avant qu’elle ne déchire notre monde démocratique. »

Selon l’ancien Premier ministre danois, trois éléments clés mobilisés en Scandinavie pourraient montrer la voie : la confiance dans les institutions, des services publics de qualité et la « flexicurité ».

S’agissant de la confiance des citoyens dans les institutions, il apparait que l’indice de perception de la corruption de Transparency International est un indicateur relativement fiable. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard s’il classe justement le Danemark comme le pays perçu par sa population comme le moins corrompu au monde. Cela marque une confiance des Danois dans les dirigeants de leur pays. A titre de comparaison, la France, pour sa part, a considérablement chuté dans ce classement ces dernières années, perdant cinq places en 2024 et surtout 4 points d’indice, 29% des personnes interrogées considérant que la corruption avait augmenté pendant l’année écoulée. Le faible degré de confiance dans la probité des élus est tel que Transparency International considère que la France est en passe de perdre le contrôle sur la corruption.

Deuxième élément clé du bonheur du peuple selon l’ancien Premier ministre danois : la qualité des services publics. Dans ce cadre, le débat ne porte pas sur le principe de la participation aux charges par le contribuable de services publics tels que la santé, les soins aux personnes âgées et l’éducation via l’impôt, mais sur le niveau de financement par l’impôt. La contribution pesant sur la population doit être équitable et conduire à proposer des services publics répondant aux besoins de la population.

Enfin, un troisième et dernier élément réside dans la « flexicurité »[15], qui crée des marchés du travail flexibles sans les insécurités qu’ils engendrent habituellement. Il s’agit ici de se concentrer sur la productivité, tout en veillant à la préservation de temps pour les vacances, la vie de famille, le sport et les loisirs. Selon l’ancien Premier ministre danois, la flexicurité est composée d’un triangle d’or : la flexibilité du marché du travail, combinée à un solide filet de sécurité sociale et à des politiques actives pour aider et encourager les chômeurs à retrouver un emploi.

L’ancien Premier ministre danois soulève que même si le bonheur peut sembler une subtilité conceptuelle pour la plupart des dirigeants politiques, il s’agit en réalité d’un changement de paradigme sociétal qu’il est nécessaire de prendre en considération pour ne pas risquer une montée en puissance des groupements populistes. Ces derniers jouant sur les émotions du peuple dans une perspective misérabiliste, il juge nécessaire que les courants politiques traditionnels s’emparent de la question en trouvant une voie émotionnelle afin de renouer avec ceux qui aspirent simplement au bonheur.

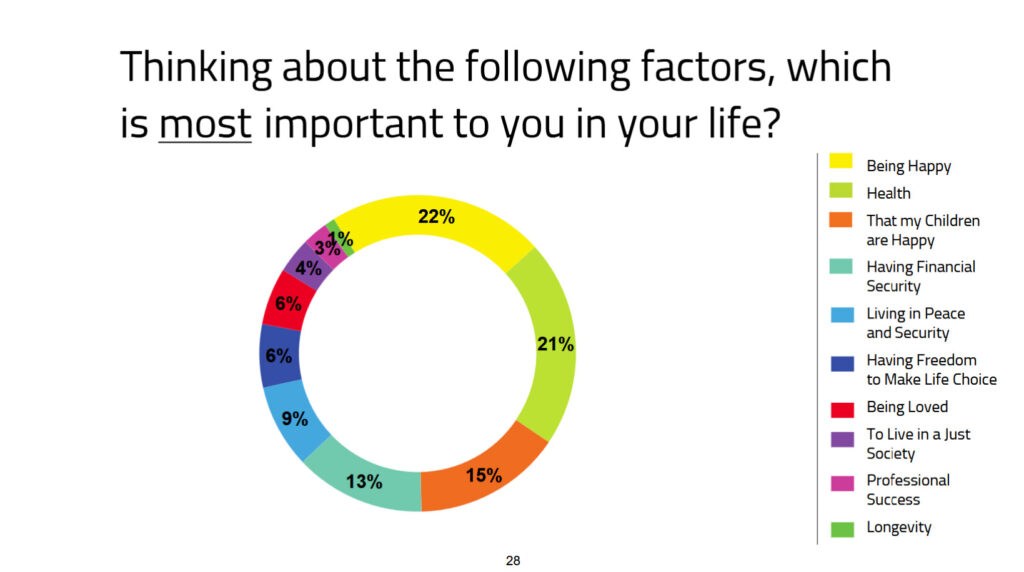

Cette aspiration populaire au bonheur peut notamment être illustrée par les résultats du « Global Happiness and Political Attitudes Survey »[16]. Ce sondage a été réalisé en 2019 par le philanthrope ukrainien Victor Pinchuk pour la réunion annuelle de Yalta European Strategies (YES) en Ukraine, intitulé « Happiness Now. New Approaches for a World in Crisis »[17].

Dans le cadre de cette réunion, le sujet du bonheur a été largement débattu sur la base d’un sondage réalisé dans 15 pays sur 6 continents. Cette étude révèle que les citoyens sondés attendent de leur gouvernement qu’il place le bonheur au cœur des politiques publiques. En effet, 57,6 % des personnes interrogées ont déclaré que le bonheur et la santé étaient les questions les plus importantes dans leur vie, les privilégiant au détriment de revenus et de réussite professionnelle. 85,4 % ont indiqué attendre du gouvernement qu’il agisse activement pour améliorer le bonheur des citoyens.

@Yesukraine.org[18]

Ce sondage s’inscrit dans le vaste mouvement mondial pour le bonheur qui innerve de manière croissante le débat public, mais également le champ scientifique.

On assiste ainsi actuellement à la création d’outils d’évaluation des politiques publiques plaçant le bonheur au centre de l’évaluation. La mesure la plus couramment préconisée résidant dans la perception du bonheur par les citoyens eux-mêmes par le biais d’une autoévaluation. Shigehiro Oishi et Ed Diener[19] démontrent que le bonheur autodéclaré peut valablement être utilisé pour évaluer les politiques publiques. Il est ainsi démontré par plusieurs études que le bien-être autodéclaré, le plus souvent mesuré à travers la satisfaction à l’égard de la vie, reflète assez bien les conditions sociétales et économiques objectives et permet de quantifier la souffrance des personnes et de définir des priorités pour lutter contre ce qui entraine le plus de souffrance. Ainsi, les auteurs considèrent que l’enregistrement régulier du bien-être autodéclaré des citoyens peut permettre d’évaluer l’efficacité de politiques spécifiques, ainsi que le bien-être psychologique des individus et de la société dans son ensemble.

Par exemple, une étude sur les allocations chômage réalisée dans 12 pays européens et aux États-Unis, du milieu des années 1970 au début des années 1990, fondé sur le bonheur autodéclaré[20], est intéressante à cet égard. L’étude démontre tout d’abord une évidence : les chômeurs sont sensiblement moins heureux que les personnes en situation d’emploi et les chômeurs des pays aux allocations chômage plus généreuses (par exemple, la France) sont significativement plus heureux que ceux des pays aux allocations chômage moins généreuses. Ce que démontre par ailleurs l’étude et qui est moins évident est que les salariés sont plus heureux dans les pays aux allocations chômage plus généreuses. Considérant que la dépression et d’autres problèmes de santé mentale coûtent cher à la société en termes de perte de travail et de soins de santé[21], cette constatation a des implications importantes pour les allocations chômage et les politiques associées.

D’autres politiques publiques sont développées en misant sur le bien-être émotionnel des citoyens, avec des vertus qui peuvent parfois être de deux ordres : l’amélioration du bien-être individuel comme sociétal et la baisse des charges publiques.

À cet égard, on illustrera cette démarche par deux exemples : les prisons vertes et les bains de forêt.

Des politiques publiques carcérales visant à lutter contre la récidive ont vu le jour via le verdissement des établissements pénitentiaires. Ainsi, le programme « Greener on the Outside for prisons » (GOOP), établi en 2008 dans les prisons du Nord-Ouest de l’Angleterre, visaient, à favoriser le bien-être psychologique des détenus, une activité physique plus soutenue et une alimentation saine, par le biais de l’horticulture thérapeutique[22]. De même, aux États-Unis, le « Green Prison Program » ayant « pour principale vocation de proposer aux détenus une alternative à vertu thérapeutique basée sur le contact avec la nature »[23], existe depuis les années 1990. Parmi les résultats obtenus dans le cadre de ces programmes, il apparait que l’activité de jardinage et le contact avec la nature entraine une baisse significative de la récidive chez les détenus.

Autre exemple, la traduction en politiques publiques, y compris dans certains États occidentaux de la pratique traditionnelle japonaise du Shinrin-Yoku, l’art et la science du bain de forêt ou sylvothérapie. Objet de nombreuses études scientifiques, cette pratique constitue une proposition thérapeutique de plus en plus développée. Ainsi, en Suède par exemple, les pouvoirs publics ont ainsi mis en place une « thérapie du paysage », prise en charge par la sécurité sociale, dans le cadre de soins des pathologies liées au stress (burn-out) et aux suites d’AVC, consistant à fréquenter des « jardins de réadaptation ». Cette pratique présente le double avantage d’augmenter le bien être des patients, tout en réduisant les charges publiques, notamment par le biais d’une thérapie peu coûteuse et limitant les rechutes.

Il n’est pas question ici de multiplier les exemples d’outils de politiques publiques actionnant le levier du bonheur et du bien-être. Il s’agit de souligner qu’on assiste de manière croissante à l’émergence de politiques publiques visant à concrétiser la revendication du bonheur sociétal. Selon Mariano Rojas, le Mouvement du Bonheur propose une nouvelle notion de développement et un nouveau récit du progrès social, en faisant du bien-être et du bonheur sociétal un objectif des gouvernements, mais aussi, fondamentalement, un objectif des sociétés. En cela, on peut certainement dire que le droit au bonheur, dans sa double dimension individuelle et collective, est véritablement émergent en droit comparé.

[1] C. David, « Droit à l’environnement, droit au bien-être, droit au bonheur : l’émergence de droits-résilience », in I. Michallet (dir), Bien-être et normes environnementales, éditions Mare & Martin, 2022, p. 147-159.

[1] C. David, « Droit à l’environnement, droit au bien-être, droit au bonheur : l’émergence de droits-résilience », in I. Michallet (dir), Bien-être et normes environnementales, éditions Mare & Martin, 2022, p. 147-159.

[2] F. Lemaire, « Sur la distinction entre le bonheur et le bien-être dans le constitutionnalisme », in F. Lemaire et S. Blondel (dir.), Doctrine et réalité(s) du bonheur, Coll. Droit et Science politique, éditions Mare & Martin, 2019, p. 171.

[2] F. Lemaire, « Sur la distinction entre le bonheur et le bien-être dans le constitutionnalisme », in F. Lemaire et S. Blondel (dir.), Doctrine et réalité(s) du bonheur, Coll. Droit et Science politique, éditions Mare & Martin, 2019, p. 171.

[3] Cesare Beccaria, Des délits et des peines, éd. Flammarion, 2023, Paris, 188 p. (Publication anonyme en juillet 1764 à Livourne).

[3] Cesare Beccaria, Des délits et des peines, éd. Flammarion, 2023, Paris, 188 p. (Publication anonyme en juillet 1764 à Livourne).

[4] John Stuart Mill, L’utilitarisme, 1861, réed. Flammarion, 2018, Paris, 192 p.

[4] John Stuart Mill, L’utilitarisme, 1861, réed. Flammarion, 2018, Paris, 192 p.

[5] Il s’agit des constitutions des États suivants : Bhoutan, Eswatini, Ghana, Mongolie, Niger ...

[5] Il s’agit des constitutions des États suivants : Bhoutan, Eswatini, Ghana, Mongolie, Niger, Royaume-Uni, Thaïlande, Turquie, Vietnam. Voir Ornella Seigneury, « Le bonheur dans les constitutions du monde », non publiée.

[6] Ornella Seigneury, op. cit. Il s’agit ...

[6] Ornella Seigneury, op. cit. Il s’agit d’Antigue-et-Barbude, du Bhoutan, de la Corée du Nord, de la Corée du Sud, de l’Égypte, de la France, du Nigéria, du Pakistan, de la Thaïlande, des Tuvalu et du Zimbabwe.

[7] L’article 40 al. 1er de la Constitution du...

[7] L’article 40 al. 1er de la Constitution du Guyana affirme que « Chaque personne en Guyane a droit au droit fondamental à une vie heureuse, créative et productive, à l’abri de la faim, de l’ignorance et du besoin. »

[8] On peut notamment citer le Japon, Haïti ou encore les États-Unis.

[8] On peut notamment citer le Japon, Haïti ou encore les États-Unis.

[9] Ornella Seigneury, op. cit.

[9] Ornella Seigneury, op. cit.

[10] Articles 114, 164 et 247 de la Constitution thaïlandaise.

[10] Articles 114, 164 et 247 de la Constitution thaïlandaise.

[11] Sans nier la pertinence d’un tel débat, cette discussion mériterait une contribution à part entière. Voir par exemple M-A. Frison-Roche, « Le bonheur et le droit, quelles problématiques ? », in Droit, Bonheur ?, Coll. Collège des Bernardins, Parole et silence, 2010, p. 20. Voir aussi P. Plas, ...

[11] Sans nier la pertinence d’un tel débat, cette discussion mériterait une contribution à part entière. Voir par exemple M-A. Frison-Roche, « Le bonheur et le droit, quelles problématiques ? », in Droit, Bonheur ?, Coll. Collège des Bernardins, Parole et silence, 2010, p. 20. Voir aussi P. Plas, « La figure du tyran », in RERDH (dir.), Le droit au bonheur, op. cit., p. 217-224.

[12] C. Salvat, « Pour être heureux, faisons la guerre ! Une critique de l’économie du bonheur », Revue Juridique du Bonheur, n° 2024/6, p. 113-130. https://www.oib-france.com/IMG/pdf/no_6_c_salvat.pdf

[12] C. Salvat, « Pour être heureux, faisons la guerre ! Une critique de l’économie du bonheur », Revue Juridique du Bonheur, n° 2024/6, p. 113-130. https://www.oib-france.com/IMG/pdf/no_6_c_salvat.pdf

[13] Anders Fogh Rasmussen, “I Led One of the Happiest Countries in the World. Here’s What Other Democracies Could Learn From Our Model”, Time Magazine, 27 novembre 2019. https://time.com/5740400/denmark-happiness/

[13] Anders Fogh Rasmussen, “I Led One of the Happiest Countries in the World. Here’s What Other Democracies Could Learn From Our Model”, Time Magazine, 27 novembre 2019. https://time.com/5740400/denmark-happiness/

[14] Nous soulignons que cette interview a été réalisée en 2019… donc avant l’épidémie de COVID, la guerre en Ukraine, le génocide à Gaza ou encore la réélection de Donald Trump à la présidence des États-Unis…

[14] Nous soulignons que cette interview a été réalisée en 2019… donc avant l’épidémie de COVID, la guerre en Ukraine, le génocide à Gaza ou encore la réélection de Donald Trump à la présidence des États-Unis…

[15] Voir notamment : https://denmark.dk/society-and-business/the-danish-labour-market

[15] Voir notamment : https://denmark.dk/society-and-business/the-danish-labour-market

[17] https://yes-ukraine.org/en/yes-annual-meetings/2019

[23] La durée de quinze heures d’activité peut être minorée au regard de la situation de la personne. Par ailleurs, « A leur demande, les personnes rencontrant des difficultés particulières et avérées en raison de leur état de santé, de leur handicap, de leur invalidité ou de leur situation de parent isolé sans solution de garde pour un enfant de moins de douze ans peuvent disposer d'un plan d'action sans durée hebdomadaire d'activité. » (art. L. Art. L. 5411-6.-I du code du travail).

[19] M. de Basquiat et B. Fragonard, « Regards croisés sur la mise en place d’un revenu universel et d’une allocation familiale unique », RDSS 2023.517.

[25] M. de Basquiat et B. Fragonard, « Regards croisés sur la mise en place d’un revenu universel et d’une allocation familiale unique », RDSS 2023.517.

[20] Rafael Di Tella, Robert MacCulloch and Andrew Oswald, “The Macroeconomics of Happiness”, The Review of Economics and Statistics, 2003, vol. 85, issue 4, p. 809-827.

[26] Le revenu de base, de l’utopie à la réalité ?, Rapport 22 mai 2016.

[21] Fujiwara, D. et P. Dolan, « Happiness-Based Policy Analysis », chapitre 10 in Adler, M.D et M. Fleurbaey, (dir. Pub.) (2016) The Oxford Handbook of Well-Being and Public Policy, Oxford University Press.

[21] Fujiwara, D. et P. Dolan, « Happiness-Based Policy Analysis », chapitre 10 in Adler, M.D et M. Fleurbaey, (dir. Pub.) (2016) The Oxford Handbook of Well-Being and Public Policy, Oxford University Press.

[22] M. Baybutt, M. Dooris, A. Farrier, ...

[22] M. Baybutt, M. Dooris, A. Farrier, « Growing health in UK prison settings », Health promotion international, 2019, Vol. 34(4), p. 792‑802. https://doi.org/10.1093/heapro/day037

[23] ANVP, Greenlink, Des Jardins pour les Prisons, 2018. https://www.green-link.org/2018/11/12/des-jardins-pour-les-prisons/

[23] ANVP, Greenlink, Des Jardins pour les Prisons, 2018. https://www.green-link.org/2018/11/12/des-jardins-pour-les-prisons/

[1] C. David, « Droit à l’environnement, droit au bien-être, droit au bonheur : l’émergence de droits-résilience », in I. Michallet (dir), Bien-être et normes environnementales, éditions Mare & Martin, 2022, p. 147-159.

[2] F. Lemaire, « Sur la distinction entre le bonheur et le bien-être dans le constitutionnalisme », in F. Lemaire et S. Blondel (dir.), Doctrine et réalité(s) du bonheur, Coll. Droit et Science politique, éditions Mare & Martin, 2019, p. 171.

[3] Cesare Beccaria, Des délits et des peines, éd. Flammarion, 2023, Paris, 188 p. (Publication anonyme en juillet 1764 à Livourne).

[4] John Stuart Mill, L’utilitarisme, 1861, réed. Flammarion, 2018, Paris, 192 p.

[5] Il s’agit des constitutions des États suivants : Bhoutan, Eswatini, Ghana, Mongolie, Niger, Royaume-Uni, Thaïlande, Turquie, Vietnam. Voir Ornella Seigneury, « Le bonheur dans les constitutions du monde », non publiée.

[6] Ornella Seigneury, op. cit. Il s’agit d’Antigue-et-Barbude, du Bhoutan, de la Corée du Nord, de la Corée du Sud, de l’Égypte, de la France, du Nigéria, du Pakistan, de la Thaïlande, des Tuvalu et du Zimbabwe.

[7] L’article 40 al. 1er de la Constitution du Guyana affirme que « Chaque personne en Guyane a droit au droit fondamental à une vie heureuse, créative et productive, à l’abri de la faim, de l’ignorance et du besoin. »

[8] On peut notamment citer le Japon, Haïti ou encore les États-Unis.

[9] Ornella Seigneury, op. cit.

[10] Articles 114, 164 et 247 de la Constitution thaïlandaise.

[11] Sans nier la pertinence d’un tel débat, cette discussion mériterait une contribution à part entière. Voir par exemple M-A. Frison-Roche, « Le bonheur et le droit, quelles problématiques ? », in Droit, Bonheur ?, Coll. Collège des Bernardins, Parole et silence, 2010, p. 20. Voir aussi P. Plas, « La figure du tyran », in RERDH (dir.), Le droit au bonheur, op. cit., p. 217-224.

[12] C. Salvat, « Pour être heureux, faisons la guerre ! Une critique de l’économie du bonheur », Revue Juridique du Bonheur, n° 2024/6, p. 113-130. https://www.oib-france.com/IMG/pdf/no_6_c_salvat.pdf

[13] Anders Fogh Rasmussen, “I Led One of the Happiest Countries in the World. Here’s What Other Democracies Could Learn From Our Model”, Time Magazine, 27 novembre 2019. https://time.com/5740400/denmark-happiness/

[14] Nous soulignons que cette interview a été réalisée en 2019… donc avant l’épidémie de COVID, la guerre en Ukraine, le génocide à Gaza ou encore la réélection de Donald Trump à la présidence des États-Unis…

[15] Voir notamment : https://denmark.dk/society-and-business/the-danish-labour-market

[16] https://yes-ukraine.org/en/yes-annual-meetings/2019/vsesvitnye-doslidzhennya-shchastya-ta-politichnih-poglyadiv

[17] https://yes-ukraine.org/en/yes-annual-meetings/2019

[18] https://yes-ukraine.org/files/pdf/Happiness_report_2019.pdf

[19] Shigehiro Oishi et Ed Diener, Can and Should Happiness Be a Policy Goal?, Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences 1(1), 2014, p.195-203. DOI:10.1177/2372732214548427.

[20] Rafael Di Tella, Robert MacCulloch and Andrew Oswald, “The Macroeconomics of Happiness”, The Review of Economics and Statistics, 2003, vol. 85, issue 4, p. 809-827.

[21] Fujiwara, D. et P. Dolan, « Happiness-Based Policy Analysis », chapitre 10 in Adler, M.D et M. Fleurbaey, (dir. Pub.) (2016) The Oxford Handbook of Well-Being and Public Policy, Oxford University Press.

[22][22] M. Baybutt, M. Dooris, A. Farrier, « Growing health in UK prison settings », Health promotion international, 2019, Vol. 34(4), p. 792‑802. https://doi.org/10.1093/heapro/day037

[23] ANVP, Greenlink, Des Jardins pour les Prisons, 2018. https://www.green-link.org/2018/11/12/des-jardins-pour-les-prisons/