Résumé :

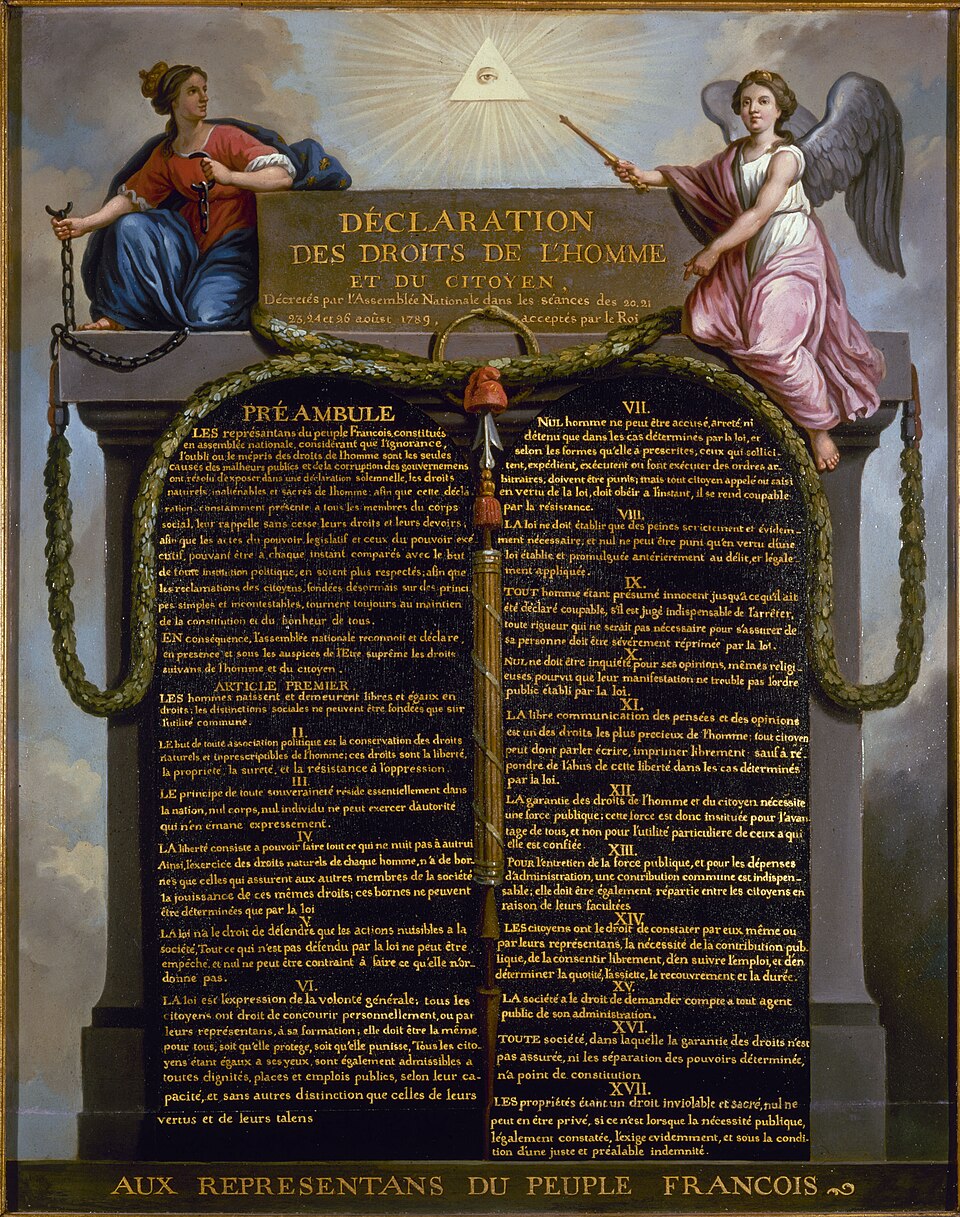

Tenir ensemble la force de l’intérêt et la force de la généralité, voilà le moteur particulièrement ambivalent de la doctrine française de l’intérêt général. Comprendre le sens du « bonheur de tous » inscrit dans le préambule de la Déclaration de 1789 suppose de resituer la trame historique de cette compréhension du général. Partagé entre deux spectres théoriques, celui d’un utilitarisme au service « du bonheur du plus grand nombre » et celui, rousseauiste, de l’éducation au « bonheur public », la voie française du général repose sur une ambiguïté constitutive qui n’abandonne ni la valeur de l’individu ni l’objectif du dépassement des volontés particulières.

Nous proposons de recomposer le creuset théorique du général à la française, pour mieux saisir le difficile équilibre de la recherche politique du bonheur, entre droit au bien-être et recherche d’une félicité commune. Ainsi, nous mettons en évidence la persistance de cette ambivalence moderne au sein de notre propre terminologie politique.

Mots clés : Intérêt général, bonheur de tous, modernité, histoire conceptuelle.

To hold together the force of interest and the force of generality—this is the particularly ambivalent engine of the French doctrine of the general interest.

Understanding the meaning of the “happiness of all,” as inscribed in the preamble of the 1789 Declaration, requires a historical recontextualization of this conception of the general.

Situated between two theoretical specters—on the one hand, a utilitarianism in the service of “the greatest happiness for the greatest number,” and on the other, a Rousseauist vision of education toward “public happiness”—the French path to the general rests on a constitutive ambiguity that relinquishes neither the value of the individual nor the objective of transcending particular wills. We propose to reconstruct the theoretical crucible of the French conception of the general, in order to better grasp the delicate balance in the political pursuit of happiness, between the right to well-being and the quest for a shared felicity.

In doing so, we highlight the persistence of this modern ambivalence within our own political vocabulary.

Keywords: General interest, happiness of all, modernity, conceptual history.

Si Saint-Just déclarait devant la Convention que « le bonheur est une idée neuve en Europe »[1], ce n’était certainement pas pour dire qu’il n’avait jamais été un problème philosophique ou une réalité. Il s’agissait plutôt de revendiquer la nouveauté de la formulation du problème. Si l’idée est neuve au XVIIIe siècle, c’est parce qu’elle ne se pose plus dans les mêmes termes que chez Aristote, les Sceptiques ou les chrétiens. L’histoire moderne du bonheur est liée à la modernité théorique et au surgissement « entre la morale et la théorie du bonheur, d’un troisième terme : l’ordre social »[2]. Le bonheur n’est plus directement intercepté par la métaphysique du « bien suprême » ou la béatitude et le salut chrétien. La félicité convoque une nouvelle normativité pour l’ordre juridique et la théorie politique. C’est dans cet espace normatif qui se déploie au XVIIIe que l’on va interroger le contenu politique de ce bonheur. Son inscription dans le préambule de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 transmet une difficulté interprétative.

Est évoqué le « bonheur de tous » sans que soit précisé si ce bonheur est celui du « tout », à savoir s’il faut chercher un bonheur partagé, une félicité commune ou si ce « tous » indique la pluralité des bonheurs individuels à garantir. Cette « dualité bonheur individuel- bonheur collectif »[3] a été soulignée par les juristes qui ont commenté les textes constitutionnels sur le bonheur. Il faut explorer la dialectique de l’Un et du Multiple pour sortir de la dichotomie et voir les difficultés inhérentes à la recherche politique du bonheur. Bonheur collectif, bonheur général, du plus grand nombre, de tous, de chacun ? Différents spectres théoriques habitent ce problème. Il faut les identifier pour saisir l’horizon normatif de ce bonheur politique revendiqué ici et là. Nous posons ce problème en interrogeant la spécificité de la position française au regard de la norme qu’elle érige en « pierre angulaire »[4] de l’action politique et juridique : l’intérêt général. Y a-t-il quelque chose comme une norme du « bonheur général » ?

La construction de l’intérêt général comme rationalité juridico-politique de l’État français est contemporaine des débats sur le « bonheur de tous » ou la « félicité collective ». Les deux notions partagent le même esprit normatif et le même problème. Quelle est l’ontologie politique du « général » ? Qu’est-ce qu’agir dans « l’intérêt général » et quelle est cette garantie de la recherche du bonheur ? Cette « généralité » moderne repose sur une inévidence philosophique constitutive de la modernité politique. Le travail de la théorie abrite la complexité de l’écart entre les individus qui sont désormais à l’origine de toute organisation politique et la possibilité d’une norme du collectif. Le bonheur doit être composé par l’individu, ses penchants et ses intérêts et le citoyen, ses valeurs et ses attentes. « Le bonheur de tous » est-il une somme des bonheurs individuels ou bien un équilibre entre l’intérêt personnel et l’intérêt du tout ? Nous nous proposons de relire le problème de la dualité du bonheur avec celui de l’intérêt général, non pas pour éviter la difficulté mais pour la pénétrer par homologie et pour se diriger vers la compréhension de la voie française du « général » et des difficultés qui lui sont consubstantielles.

A. Les sources philosophiques du problème : l’impossibilité de l’évidence du bien suprême.

La nouveauté de l’idée du bonheur au XVIIIe siècle repose avant tout sur la distance qui désormais la sépare des anciennes formes de la métaphysique et de la religion. La théorie politique moderne est habitée par une incertitude d’un nouveau genre. La transcendance du bien suprême ne permet plus la fixation des normes politiques. Les discours sur le bonheur ne se réduisent plus aux destins des âmes ou aux satisfactions qui conduisent vers l’éternité du salut.

L’appel au « bonheur de tous » repose sur la conscience de sa nouvelle indétermination. Il est à construire parce qu’il n’est plus seulement absorbé par la poursuite commune du salut. Ou du moins, ce « salut » recouvre désormais une réalité sociale et politique qui n’est plus intégralement réductible aux indications morales fournies par le discours chrétien.

Le monde humain a basculé de l’image d’un cosmos harmonieux où les finalités, obéissant à une raison supérieure, s’engrènent naturellement à celle d’un monde où chacun peut faire valoir sa libre volonté à l’image de Dieu qui l’a créé dans un acte arbitraire et souverain[5]

La mondanisation à l’œuvre offre aux hommes un bonheur d’une nouvelle nature. À construire, il n’est l’objet d’aucune évidence mais bien plutôt l’espace d’une pluralisation.

Détaché du « bien suprême », le bonheur exprime désormais cette valorisation octroyée « à la vie et au bonheur terrestres »[6]. Cette sécularisation est évidemment liée à la structure ontologique de la modernité. Il faut partir des individus pour former l’ordre politique. À l’ancienne évidence de la béatitude répond l’immanence des intérêts des individus qui forment la société. Comme le dit Hobbes dans son Léviathan, il faut composer avec les penchants de chacun « car n’existent en réalité ni cette finis ultimus ni ce summum bonum dont il est question dans les ouvrages des anciens moralistes »[7]. Dans la langue hobbesienne, « good » est toujours adjectif. Le bien est l’avantage circonstancié : le profitable. La pensée contractualiste ouvre une nouvelle compréhension de l’ordre politique, formé par et pour les intérêts des individus qui en sont à l’origine. L’égalisation juridique des individus contractant est donnée avec la reconnaissance de l’égalité des droits naturels au principe de la formation du pacte politique. Il n’y a plus de bien commun ou de structure d’ordonnancement qui puisse guider les individus vers un bonheur ultime. La finalité politique moderne s’interdit de présupposer ce qu’est le bien au nom de la compétition des aspirations individuelles à réaliser les biens particuliers.

Robert Mauzi constate d’ailleurs dans son histoire intellectuelle de l’idée de bonheur combien la littérature du XVIIIe exprime la variété et l’individualisation de ses formes. C’est une révolution dans la compréhension politique du bonheur. L’inflation des réflexions sur le bonheur au XVIIIe siècle témoigne avant tout de cette différenciation moderne. Le bonheur devient un projet politique aux multiples possibles. Et avec cette liberté naissante, aucune transcendance ou aucun principe métaphysique ne suffit pour accrocher la multitude à un socle collectif : « en faisant du sujet maître et possesseur de la nature le nouveau point d’Archimède, la modernité se coupe du monde entendu comme habitat commun, horizon du sens commun »[8]. Cette coupure, c’est l’inévidence dans laquelle nous plonge la modernité politique. Mais c’est aussi le début d’une progressive émancipation des modes de vie vis-à-vis des cadres traditionnels et la conquête d’une infinité de bonheurs mondains. Les discours sur le bonheur signalent la dimension politique que prend la question privée et individuelle du bonheur.

Comment gérer ces intérêts multiples et souvent divergents qui composent l’ordre social ? La disparition d’une communauté de buts et de mobiles entre les individus impose une nouvelle pensée du tout qui doit composer avec la diversité des penchants personnels.

C’est en suivant l’approche koselleckienne de l’histoire conceptuelle que l’on comprend l’importance de ce tournant philosophique. Son concept d’« époque charnière »[9] (sattelzeit) est particulièrement efficace pour identifier ce réinvestissement ou plutôt cette resémantisation moderne de l’idée de bonheur. Il importe de resituer l’historicité du concept pour voir la transformation radicale à l’œuvre. La pensée du général qui se développe à partir du XVIIe siècle part de cette contradiction : comment penser le tout quand nous affirmons d’abord les droits et les intérêts particuliers des individus ? C’est le problème qui se pose à nous lorsque nous relisons les textes de notre modernité juridique sur le bonheur. Aucun bien suprême sur lequel le fonder mais une infinie variation de bonheurs particuliers. La société civile est ce champ de bataille dont parle Hegel. Ce « bonheur de tous » qu’il s’agit de garantir recouvre un espace où « s’affrontent les intérêts individuels privés de tous contre tous »[10]. Les bonheurs sont d’abord pluriels parce qu’ils sont le résultat de cette émancipation progressive qui relègue les certitudes transcendantes et les vérités métaphysiques dans un temps archaïque. L’intérêt général remplace le bien commun en même temps que la généralité moderne remplace l’impératif du bien suprême. Il faut composer avec les individus comme prémisses anthropologiques et considérer leurs formes particulières du bonheur. Mais cette composition n’interdit pas de penser leur dépassement. C’est à cet endroit que se loge la clé de déchiffrement.

Le remplacement du commun par le général est l’indice d’une nouvelle manière de concevoir l’unité d’une organisation politique. L’écart entre la dimension politique d’un projet qui vise le « bonheur de tous » et l’affirmation continue de la garantie des intérêts propres au bonheur de chacun composent le creuset théorique qui voit émerger la compréhension française du général. Elle se fonde d’abord sur cette nouvelle inévidence du bien suprême. L’intérêt général reconfigure la question de l’horizon politique. Il faut penser la détéléologisation de la fin ou pour reprendre la formule de Kant dans son analytique du beau, une « finalité sans fin », c’est-à-dire réussir à produire du général à partir de la rencontre des particuliers.

Étudier la discussion sur la nature de cet intérêt général nous permet d’identifier quelque chose comme une voie française, prise entre sa recherche du général et sa garantie du particulier, entre bonheur privé et bonheur commun. On voit d’ailleurs combien les discours sur l’intérêt général révèlent des compréhensions politiques différentes sur le contenu et le sens du bonheur social. La voie française se fraye un chemin entre deux spectres théoriques qui renvoient d’une part à la doctrine économique de la pensée libérale et d’une autre, au volontarisme rousseauiste. Ni l’un ni strictement l’autre, mais une tentative de conciliation qui repose nécessairement sur une ambivalence.

B. L’intérêt général agrégatif ou le « bonheur du plus grand nombre »

La première voie théorique possible pour penser le « général » est celle qui pose la primauté du particulier et du bonheur individuel. Ce qui compte c’est de diffuser un esprit de l’intérêt qui porte chacun à cultiver le jardin de sa félicité individuelle. Le général, c’est le résultat de l’agrégation de la multitude d’intérêts particuliers que le « doux commerce », l’échange et la richesse civile parviennent à coordonner. C’est la fiction économique smithienne dans laquelle l’individu, « en ne cherchant que son intérêt personnel […] travaille souvent d’une manière beaucoup plus efficace pour l’intérêt de la société que s’il avait réellement pour but d’y travailler »[11]. C’est en cherchant son bonheur privé, et en voyant combien il gagnera personnellement à s’enrichir et à commercer que l’individu se dirige vers l’intérêt de la nation. Ce principe cumulatif est à l’origine de la pensée libérale du général. Il pose d’abord l’intérêt comme un principe subjectif à garantir et envisage le bonheur par les conditions nécessaires au bonheur de l’individu. L’intérêt particulier est la force motrice de cet intérêt général cumulatif. C’est ce que souligne longuement Florence Perrin dans son travail sur l’intérêt général et le libéralisme politique :

Un intérêt général établi sur la reconnaissance de la diversité des intérêts et de leur compatibilité, ne peut tendre vers une finalité commune, il se contente de composer les bonheurs des particuliers[12].

Ce général s’établit sur fond d’individualités dispersées. Il suppose que c’est la force de la recherche du bonheur individuel qui conduit, quasi mécaniquement au bonheur de la société.

Le général fonctionne par extension. Cette compréhension trouve ses sources chez des penseurs italiens comme Botero où « l’intérêt apaise tout » ou Beccaria dont les remarques sur les délits et les peines sont relatives à une nouvelle notion de la modernité : l’utilité sociale. Avant Bentham, ces penseurs italiens vont inspirer chez certains Français une forme de l’utilitarisme républicain qui appuie sa doctrine de l’intérêt général sur l’exploitation de la part privée du bonheur des individus. Cet élan libéral s’exprime notamment à l’article 4 de la déclaration de 1789 « l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits ». Suivant cet élan, le bonheur devrait être compris avant tout comme l’exigence d’augmenter l’accès aux conditions du bien-être. Il serait un de ces droits subjectifs dont le politique a la charge de garantir la possibilité. On le trouve aussi chez Montesquieu lorsqu’il développe sa thèse du « doux commerce » ou rappelle que chacun doit pouvoir avoir « les mêmes avantages » et « goûter les mêmes plaisirs » parce que la république « composée de gens heureux, elle sera très heureuse »[13]. Cette idée-là se retrouve d’ailleurs dans plusieurs réflexions de l’abbé Sieyès sur le bonheur privé :

La société n’affaiblit point, ne réduit pas les moyens particuliers que chaque individu apporte à l’association pour son utilité privée ; au contraire, elle les agrandit, elle les multiplie par un plus grand développement des facultés morales et physiques[14].

Autrement dit, plus les bonheurs particuliers sont nombreux plus les voies vers la paix civile sont nombreuses. Le bonheur privé est pacificateur et l’agrégation des intérêts satisfaits donne un tout porté par la satisfaction, et donc la félicité. Cet esprit se retrouve jusque dans certains projets de déclaration, comme à l’article 2 du projet porté par le député girondin Pétion : « le but de toute association doit être de procurer aux individus qui la composent la plus grande somme de bonheur, de liberté et de sûreté »[15]. De même, la déclaration d’inspiration libérale de Target associe cette compréhension du bonheur à la garantie des intérêts individuels. L’article premier souligne que « les gouvernements ne sont institués que pour le bonheur des hommes ; bonheur qui, appliqués à tous, n’exprime que le plein et libre exercice des droits naturels »[16].

On trouve une forme radicale de cet intérêt général « agrégatif » chez un physiocrate français comme Lemercier de La Rivière qui voit dans l’État une structure économique de la maximisation des gains individuels.

Il défend notamment dans L’intérêt général de l’État ou La liberté du commerce des blés (1770) une culture du laissez-faire où la prospérité individuelle conduit à l’harmonie sociale. Ce qui compte, c’est la libéralisation du commerce, la circulation des biens, la maximisation de la production et des échanges et la garantie absolue du droit de propriété. L’intérêt général y est obtenu dans l’interdépendance des gains individuels car « tous les intérêts particuliers sont tellement liés les uns aux autres qu’il n’est plus possible d’en imaginer un légitime qui puisse être séparé de l’intérêt commun »[17]. De Beccaria à Bentham en passant par Stuart Mill, ce spectre théorique incarne quelque chose d’un tournant utilitariste moderne. Le projet du bonheur se conçoit comme la double exigence de la garantie du bonheur privé et de l’augmentation de la somme totale des bonheurs. Il faut maximiser les bonheurs de chacun, et dans cette logique agrégative où l’on passe aisément de la dimension individuelle à la dimension sociale, toute politique de l’intérêt est une économie du bonheur.

Cette logique-là inspire sans doute ce que Catherine Audard a appelé le « libéralisme du bonheur », « mariage idéologique entre le libéralisme et l’utilitarisme »[18], il formule l’articulation de la maximisation de la satisfaction individuelle dans la compétition, l’initiative économique et la garantie des conditions subjectives du bien-être. L’intervention de l’État n’est pas radicalement évitée par cette compréhension du bonheur « du plus grand nombre », au contraire, ce dernier doit justement apparaître comme le garant de la possibilité des recherches individuelles du bonheur. Autrement dit, la félicité collective existe, à partir des félicités individuelles dont il faut garantir la possibilité de réalisation. C’est sans doute l’approche la plus parente de la formule de Jefferson Life, Liberty and the pursuit of happiness. Ce libéralisme du bonheur interroge avant tout le droit au bien-être. Ce qui semblait confirmer l’intuition de Tocqueville : « Le goût du bien-être forme le trait saillant et indélébile des âges démocratiques »[19].

C. L’envers de la voie agrégative : le spectre du volontarisme rousseauiste et l’éducation au bonheur général.

Comme une vérité anthropologique, Rousseau affirme à plusieurs reprises que « tout homme veut être heureux »[20]. Mais la nature de ce bonheur diffère en tout point de celui dont nous venons d’esquisser le portrait. Ici, le bonheur de tous rime avec bonheur public et la tâche du politique est d’exprimer la voie générale qui doit transcender le particulier.

Connu pour être le penseur du contrat social et l’inventeur de la doctrine de la volonté générale, Rousseau est aussi celui qui imagine à plusieurs endroits de son œuvre, comment le citoyen doit être éduqué au « bonheur public ». La convergence du particulier et du général, du moral et du social se fait dans le creuset de la fusion de l’individu et du citoyen. C’est l’envers du bonheur privé et du bien-être individuel. On en trouve une conceptualisation aboutie dans l’Émile ou dans le Discours sur l’inégalité mais aussi dans un texte issu des Fragments politiques, précisément intitulé « Du Bonheur Public » et dans un passage de son Projet de constitution pour la corse. L’éducation au bonheur public distingue dès lors une norme des bons et des mauvais bonheurs et pratiquement une méthode de conversion pour le citoyen.

C’est une idée dans l’air de l’époque, que l’on retrouve notamment lors du concours de l’Académie de Lyon de 1790 où le sujet posé aux candidats était de Déterminer les vérités et les sentiments qu’il importe le plus d’inculquer aux hommes pour leur bonheur. La charge du politique est de construire l’édifice de ce bonheur public et de répandre une idée de la félicité commune. Chez Rousseau, il s’agit de construire cette doctrine de l’intérêt général en cherchant à anesthésier la part des hommes qui penche naturellement vers l’amour-propre et le repli égoïste. Il faut éduquer les individus pour en faire des citoyens et former ces citoyens en vue du « bonheur public » et « c’est à l’école de la vertu que se fait l’apprentissage du bonheur »[21]. La « sagesse humaine » signifie « la route du vrai bonheur »[22]. L’expression est frappante. Il faut apprendre à connaître le « vrai bonheur », « le goût du vrai bonheur et des solides vertus »[23]. Il y a quelque chose comme une épistémologie morale et politique du bonheur. Le Bonheur public est doté d’une substance objective qui s’incarne dans une affection civique.

Il faut éduquer l’individu à percevoir le « sentiment public »[24]. C’est presque un « sens commun » ou « un bon sens »[25] que le citoyen éduqué doit savoir percevoir en une action de l’esprit. Chez Rousseau, il n’y a plus à agréger les intérêts particuliers, ni à garantir la perspective de la divergence des bonheurs particuliers puisque dans la société dont le contrat social forme la théorie, le citoyen et la personne privée ne forme qu’une seule entité.

Ainsi lorsque :

« Vous aurez mis la loi sociale au fond des cœurs, hommes civils par leur nature et citoyens par leur inclination, ils seront uns, ils seront bons, ils seront heureux, et leur félicité sera celle de la République »[26].

Il faut apprendre à voir l’intérêt général, et éduquer sa propre félicité. Cette idée rousseauiste symbolise la norme du tout que l’auteur parvient à remobiliser à partir des volontés particulières. La conduite politique repose avant tout sur un effort de pensée dans lequel chacun doit abandonner un moment son bonheur particulier pour le voir réapparaître dans le bonheur du tout et de tous les citoyens qui le composent.

Pourquoi la volonté générale est-elle toujours droite, et pourquoi tous veulent-ils constamment le bonheur de chacun d’eux, si ce n’est parce qu’il n’y a personne qui ne s’approprie ce mot, chacun, et qui ne songe à lui-même en votant pour tous ?[27]

On redécouvre une forme du bien suprême que la modernité politique avait fait éclater : « chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale »[28], voilà l’essence du pacte social. L’ontologie politique rousseauiste nous oriente vers une voie du général résolument différente de la composition agrégative : « il y a bien de la différence entre la volonté de tous et la volonté générale : celle-ci ne regarde qu’à l’intérêt commun ; l’autre regarde à l’intérêt privé, et n’est qu’une somme des volontés particulières »[29]. La volonté générale forme la norme de cette conversion de l’esprit dans laquelle chacun apprend à faire parler cette voix du général dans son for intérieur.

L’ambiguïté constitutive de cette doctrine du général réside dans un double rapport de transcendance et d’immanence[30]. Le bonheur collectif, comme la volonté générale, transcende les biens particuliers en même temps qu’il leur est immanent. Ou bien les formes particulières du bien s’accordent d’elles-mêmes et dans ce cas-là le bonheur public relève d’une évidence sociale partagée ou bien elles s’opposent et il faut trouver la puissance nécessaire pour les unir, y compris la contrainte sur l’individu pour le forcer à être heureux. Sur ce point comme ailleurs, la pensée de rousseau entretient un paradoxe constitutif. D’un côté, l’intérêt général naît de la bonne délibération dans laquelle chacun fait parler la voix du général en lui et il apparaît alors comme une co-construction commune. D’un autre côté, « le bien commun se montre partout avec évidence et ne demande que le bon sens pour être aperçu »[31] et l’intérêt général semble alors préexister aux mouvements des volontés particulières. La limite entre l’éducation civile et la perspective contraignante d’une vision holiste du bonheur est poreuse :

On voit aisément comment le système auquel nous avons donné́ la préférence conduit à ces avantages mais cela ne suffit pas. Il s’agit de faire adopter au peuple la pratique de ce système, de lui faire aimer l’occupation que nous voulons lui donner, d’y fixer ses plaisirs, ses désirs, ses goûts, d’en faire généralement le bonheur de la vie, et d’y borner les projets de l’ambition.[32]

Ce passage du Projet de constitution pour la Corse montre combien cette voie théorique fait du bonheur collectif le socle d’un idéal social et politique qui doit être supérieur aux individus. Il faut inviter à la culture du tout et produire le projet de la félicité commune. On comprend combien cette théorie du bonheur a pu infuser l’imaginaire des révolutionnaires. La mention du bonheur devient elle-même une occurrence révolutionnaire qui s’intègre dans un projet politique. Le législateur doit montrer que le bonheur général prévaut sur les intérêts particuliers, qui sont dès lors rabattus dans les plis de l’égoïsme. Ainsi, le discours jacobin tend à opposer au bien-être individuel et aux droits civils particuliers, « un droit naturel « juste » restauré par le gouvernement révolutionnaire, incarné dans la vertueuse figure du citoyen »[33]. Pour Robespierre, « l’homme est citoyen par nature »[34] et c’est cette nature qu’il faut régénérer, rééduquer, pour rendre les hommes vertueux, leur permettre « d’attacher leur bonheur individuel au bonheur public »[35]. C’est donc sur le terrain de la vertu civique que la politique accroche la possibilité de son intervention sur le bonheur général. Il faut mettre la voix du général à la place de toutes les particularités. Ce discours vaut aussi pour un penseur comme Saint-Just qui indique qu’il s’agit d’éduquer le citoyen afin « d’étouffer les passions criminelles et de rendre la nature et l’innocence la passion de tous les cœurs, et de former une patrie »[36].

Avoir identifié ce sous-sol théorique nous permet désormais de comprendre la différence fondamentale – et même fondatrice, qui distingue la Déclaration des droits de l’homme de 1789 qui évoque dans son préambule la recherche du « maintien de la Constitution et du bonheur de tous » de la Constitution montagnarde de 1793 qui énonce dans l’article premier que « le but de la société est le bonheur commun ». La différence est fine mais elle fait sens sur le plan de l’histoire conceptuelle. La seconde formule est beaucoup plus radicale. L’annonce du « but de la société » dans l’article premier renoue avec la politique de la finalité idéale. Il faut fixer l’horizon de l’ordre social et d’autant plus que cette perspective politique convoque une fin commune. Le bonheur commun est le reliquat pré-moderne de la quête de la communauté des fins, de l’amitié civile et de la concorde globale. Il ne faut pas seulement s’assurer des conditions individuelles du bonheur mais transformer la société en imprimant le projet politique d’un bonheur commun.

D. La voie républicaine française : ligne de crête d’un difficile équilibre politique.

Notre panorama théorique dresse une double difficulté. Premièrement, le creuset de la modernité est celui de l’évitement des fins et de la pluralisation des biens. La mise hors-jeu des théologies et des métaphysiques du bien offre une liberté à la conceptualisation du bonheur en même temps qu’elle se paye du prix de l’inévidence. Deuxièmement, succède au bien suprême et à la béatitude l’affrontement entre deux spectres théoriques du bonheur. Le premier est celui des utilitaristes. Il faut penser « le plus grand nombre » et la maximisation des biens particuliers. Cette voie du général insiste sur la valeur de l’individu et l’exigence pour le Droit de garantir au mieux les intérêts de chacun. La seconde voie du général laisse apparaître la voix de Rousseau et ce que nous avons qualifié de « bonheur général ». Il réactive la recherche d’un bien suprême et inscrit l’intégralité de l’individu dans son corps de citoyen et vers un idéal politique de bonheur commun. Le tout vaut davantage que l’intérêt propre. La vertu civique c’est l’apprentissage d’une supériorité politique et morale qui s’exprime dans la volonté générale.

Cette distinction n’est pas absolument rigide. Elle n’oppose pas strictement l’individu et le tout, mais repose sur deux conceptualités différentes. Dans l’un, on pense le bien-être personnel, dans l’autre, on voit dans le bonheur particulier une forme viciée du « vrai bonheur » qui s’exprime lorsqu’il est commun. Ainsi, on retrouve l’ombre des libertés positives et négatives dont parle Isaiah Berlin[37]. Pour les premiers, une recherche de bonheur qui n’aurait pas de vocation politique (voire révolutionnaire) serait un solipsisme stérile, pour les seconds, l’individu a droit à un bonheur privé qu’il peut opposer à la perspective commune. Bien que les usages juridiques soient à un niveau que l’on pourrait qualifier de « prénormatif », cette distinction a une importance radicale dans la compréhension du bonheur. La constitution montagnarde dicte une direction politique, elle donne la charge d’un commun, non pas seulement d’un général, mais bien d’un commun social et politique de la félicité. La constitution américaine garantit la « poursuite du bonheur », c’est-à-dire, la possibilité pour un individu de se diriger vers ce qu’il estime être son bien. Il se joue un tiers-lieu dans l’ambiguïté de la formule « bonheur de tous » qui demeure à valeur constitutionnelle dans le droit français. Le « bonheur de tous » exploite cette ambiguïté sur laquelle la forme française de l’intérêt général repose. « Le bonheur de tous », c’est l’expression discrète d’une pluralité motrice de l’action politique, mais c’est aussi le gage des différences individuelles.

Le bonheur de tous n’est pas le bonheur du tout ni le bonheur commun. Le rapport du Conseil d’État de 1999[38] imprime cette dualité volontés particulières-volontés générales : « l’intérêt général est au cœur du droit public, au même titre que l’autonomie des volontés est au fondement du droit privé »[39]. Plus encore, il assume cette difficulté pour la démocratie libérale : « La contradiction entre intérêt général et libertés publiques et individuelles paraît inscrite au cœur même de l’exercice de ces libertés »[40]. La jurisprudence administrative indique une recherche permanente d’équilibre entre ces deux forces. Il faut « concilier intérêt général et intérêts particuliers »[41], articuler leur opposition et même conduire « à une meilleure conciliation entre règles du marché et impératifs d’intérêts général »[42]. Ce n’est pas se dérober que de conclure l’investigation sur ce tiers-lieu, ou plutôt cette ligne de crête qui constitue la voie générale française. Très précisément, la tension qui se joue entre les deux bords de la théorie politique du bonheur est l’indice d’une tension inhérente à la formulation française de la voie du général. Cette tension, c’est celle du concept et de son rapport mobile et contradictoire à l’évaluation du social. Les deux spectres théoriques hantent tout discours sur le général. Il indique deux puissances ; celle des intérêts et celle du social et le travail de leur contradiction.

La voie républicaine française cherche un équilibre difficile qui veut à la fois, partir de la valeur des individus et affirmer la construction en commun d’un bonheur idéal. Dans le même temps, les principes de la démocratie libérale moderne interdisent à l’État d’imposer le cadre propre d’un bonheur commun et rejettent les satellites théoriques du bien commun « aux fortes connotations morales et religieuses » au « rang de vestige d’un autre âge »[43]. N’oublions pas que la voie française du général est l’objet d’une rationalisation moderne. Elle doit elle-même permettre le calcul et l’édification d’un cadre juridique efficace. La déclaration de 1789 transmet cette ambiguïté qui semble constitutive de la compréhension française du bonheur collectif. Ce n’est pas la version américaine. Ce n’est pas l’intérêt général agrégatif. L’histoire de la Terreur, la mémoire des us du « salut public », la revendication libérale des droits subjectifs empêchent également de calquer le modèle rousseauiste, qui de toute manière nous laisse avec plus de difficultés que de réponses. La tradition républicaine française porte à la fois le souci de la liberté politique, du bonheur partagé et la valeur du bonheur de l’individu.

Cet « essai de conciliation »[44] indique sa propre difficulté. Comme l’intérêt général, le « bonheur de tous » apparaît comme une rationalité juridico-politique fragile dans laquelle s’insèrent des variétés de compréhension. D’un côté, la tradition libérale française existe, de Constant et Tocqueville à René Rémond, d’un autre, l’histoire républicaine fait pencher la filiation du général vers le volontarisme et l’État unitaire[45], « une conception plus proche de la tradition républicaine, qui fait appel à la capacité des individus à transcender leurs appartenances et leurs intérêts »[46]. La permanence de l’hapax juridique de 1789 « bonheur de tous » indique le souci de préserver cette compréhension du général qui n’écrase pas l’individu derrière la totalité sociale et qui laisse dans le même temps la possibilité d’exprimer une préférence pour le dépassement de la particularité individuelle.

Toutefois, il semblerait que cette rationalité politique du général soit à bout de souffle. On assiste depuis la fin du XXe siècle à un discours de plus en plus critique. Si l’action du juge administratif reste orientée vers le dépassement du particulier, le discours politique et l’économique politique française indiquent parfois un déséquilibre en faveur des intérêts et du marché. L’individualisme du consommateur et la disparition des organisations collectives renvoient « chacun à un isolement sans prise sur le destin collectif »[47]. Ces symptômes du malheur français s’accompagnent d’un retour du problème du commun[48]. Non pas du général, mais bien du commun au sens de l’idéal social partagé. La privatisation et la marchandisation[49] du bonheur désignent les failles de l’approche bicéphale française qui veut tenir ensemble et la force de l’intérêt et la force du général. Nous sommes sans doute arrivés à un tournant de notre épistémologie politique, dans une modernité réflexive qui réinterroge ses propres fondements et les failles qu’indiquent sa terminologie politique.

L’inflation du discours sur le commun, le retour de formes conceptuelles prémodernes telles que l’idée de bien commun, la recherche de référents éthiques partagés désignent le réinvestissement critique de notre compréhension politique du général. Tout comme ce colloque l’interroge (« une idée toujours neuve ? »), nos conceptualités transmettent leurs inévidences modernes. Le retour au creuset théorique de l’ambivalence permet de repérer la trace de la tension encore à l’œuvre aujourd’hui. La multiplication des discussions sur le général, sur le bonheur social et sur les formes de la solidarité et du lien social est l’indice de ce retournement réflexif : la promesse républicaine semble inachevée, le « bonheur de tous » condamné à l’état prénormatif et la voie du général inconsciente de ses contradictions inhérentes.

[1] Saint-Just, Rapport sur le mode d’exécution du décret contre les ennemis de la Révolution (3 mars 1974), Œuvres choisies, Paris, Gallimard, idées nrf, 1968, p. 204.

[1] Saint-Just, Rapport sur le mode d’exécution du décret contre les ennemis de la Révolution (3 mars 1974), Œuvres choisies, Paris, Gallimard, idées nrf, 1968, p. 204.

[2] Robert Mauzi, L’ idée du bonheur dans la littérature et la pensée françaises au XVIIIe siècle. Bibliothèque de l’évolution de l’humanité 2. Paris: Michel, 1994, p. 14.

[2] Robert Mauzi, L’ idée du bonheur dans la littérature et la pensée françaises au XVIIIe siècle. Bibliothèque de l’évolution de l’humanité 2. Paris: Michel, 1994, p. 14.

[3] Félicien Lemaire, ”Le bonheur, un principe constitutionnel ?”. Aux confins du droit: Mélanges- Hommage amical à Xavier Martin, Presses universitaires juridiques de Poitiers, LGDJ-Lextenso éd., 2015, pp.271-284.

[3] Félicien Lemaire, ”Le bonheur, un principe constitutionnel ?”. Aux confins du droit: Mélanges- Hommage amical à Xavier Martin, Presses universitaires juridiques de Poitiers, LGDJ-Lextenso éd., 2015, pp.271-284.

[4] Conseil d’État, Rapport public « L’Intérêt général », 1999, p. 245.

[4] Conseil d’État, Rapport public « L’Intérêt général », 1999, p. 245.

[5] Mark Hunyadi, Le second âge de l’individu, pour une nouvelle émancipation. Paris, PUF, 2023, p.33

[5] Mark Hunyadi, Le second âge de l’individu, pour une nouvelle émancipation. Paris, PUF, 2023, p.33

[6] André Comte-Sponville, Jean Delumeau & Arlette Farge, La plus belle histoire du bonheur, Paris, Éditions du Seuil, 2004, p. 151.

[6] André Comte-Sponville, Jean Delumeau & Arlette Farge, La plus belle histoire du bonheur, Paris, Éditions du Seuil, 2004, p. 151.

[7] Hobbes, Leviathan, tr. fr. modifiée F. Tricaud, Paris, Dalloz, 2008, p. 95.

[7] Hobbes, Leviathan, tr. fr. modifiée F. Tricaud, Paris, Dalloz, 2008, p. 95.

[8] Jean-Marie Donegani, Marc Sadoun, Qu’est-ce que la politique ? Paris, Gallimard, 2007, p. 29.

[8] Jean-Marie Donegani, Marc Sadoun, Qu’est-ce que la politique ? Paris, Gallimard, 2007, p. 29.

[9] Voir Koselleck, (1975), « Geschichte », Geschichtliche Grundbegriffe. Historiches Lexikon zur politisch-socialen Sprache in Deutschland, Stuttgart, vol. 2, 1975, p. 647-717 ; in L’Expérience de l’histoire, Hautes Études-Gallimard-Seuil, 1997, p. 15-99.

[9] Voir Koselleck, (1975), « Geschichte », Geschichtliche Grundbegriffe. Historiches Lexikon zur politisch-socialen Sprache in Deutschland, Stuttgart, vol. 2, 1975, p. 647-717 ; in L’Expérience de l’histoire, Hautes Études-Gallimard-Seuil, 1997, p. 15-99.

[10] Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Principes de la philosophie du droit. 3e éd. Quadrige. Paris, PUF, 2013, §289, p. 488.

[10] Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Principes de la philosophie du droit. 3e éd. Quadrige. Paris, PUF, 2013, §289, p. 488.

[11] Adam Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. GF 598, Paris, Flammarion, 1991, IV, II, p. 43.

[11] Adam Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. GF 598, Paris, Flammarion, 1991, IV, II, p. 43.

[12] Florence Perrin, L’intérêt général et le libéralisme politique: entre droits et intérêts particuliers (XVIIe-XIXe siècles). Collection des thèses, no 65. Clermont-Ferrand, Fondation Varenne, 2012, p. 133.

[12] Florence Perrin, L’intérêt général et le libéralisme politique: entre droits et intérêts particuliers (XVIIe-XIXe siècles). Collection des thèses, no 65. Clermont-Ferrand, Fondation Varenne, 2012, p. 133.

[13] Montesquieu, De l’esprit des lois. Paris, Garnier frères, 1973, vol. 2, V, III, p. 49.

[13] Montesquieu, De l’esprit des lois. Paris, Garnier frères, 1973, vol. 2, V, III, p. 49.

[14] Sieyès, Reconnaissance et exposition raisonnée des droits de l’homme et du citoyen, Écrits politiques, Paris, éd des archives contemporaines, 1985, p. 194, cité par F. Perrin, op. cit, p. 144.

[14] Sieyès, Reconnaissance et exposition raisonnée des droits de l’homme et du citoyen, Écrits politiques, Paris, éd des archives contemporaines, 1985, p. 194, cité par F. Perrin, op. cit, p. 144.

[15] « Projet de déclaration de Pétion de Villeneuve (mi-août 1789) », dans Stéphane Rials, La Déclaration des droits de...

[15] « Projet de déclaration de Pétion de Villeneuve (mi-août 1789) », dans Stéphane Rials, La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Pluriel, Paris, Hachette, 1989, p. 725.

[16] « Projet de déclaration de Target (fin de juillet 1789), dans Rials, Ibid., p. 608.

[16] « Projet de déclaration de Target (fin de juillet 1789), dans Rials, Ibid., p. 608.

[17] Lemercier de La Rivière, L’intérêt général de l’État ou La liberté du commerce des blés, Paris, Desaint, 1770, p. 96.

[17] Lemercier de La Rivière, L’intérêt général de l’État ou La liberté du commerce des blés, Paris, Desaint, 1770, p. 96.

[18] Catherine Audard, Qu’est-ce que le libéralisme ? éthique, politique, société, Folio essais 524, Paris, Gallimard, 2009, p. 152.

[18] Catherine Audard, Qu’est-ce que le libéralisme ? éthique, politique, société, Folio essais 524, Paris, Gallimard, 2009, p. 152.

[19] Tocqueville, De la démocratie en Amérique, T. 2, l. II, 1ère partie, ch. 5, Paris, GF, 1981, T.2, p. 35.

[19] Tocqueville, De la démocratie en Amérique, T. 2, l. II, 1ère partie, ch. 5, Paris, GF, 1981, T.2, p. 35.

[20] Notamment, Rousseau, Émile ou De l’éducation, Folio 28, Paris, Gallimard, 1995, p. 280.

[20] Notamment, Rousseau, Émile ou De l’éducation, Folio 28, Paris, Gallimard, 1995, p. 280.

[21] Jacques Domenech, « Rousseau ...

[21] Jacques Domenech, « Rousseau : l’idée d’un peuple heureux » in Alain Caillé, Christian Lazzeri, et Michel Senellart, Histoire raisonnée de la philosophie morale et politique : le bonheur et l’utile, Paris, la Découverte, 2001, p. 447.

[22] Rousseau, Émile ou ...

[22] Rousseau, Émile ou De l’éducation, op. cit., p. 140.

[23] Rousseau, Discours sur l’inégalité, Œuvres Complètes, vol. 2, Paris, Seuil, 1971, p. 206.

[23] Rousseau, Discours sur l’inégalité, Œuvres Complètes, vol. 2, Paris, Seuil, 1971, p. 206.

[24] « Fragments sur le bonheur public »...

[24] « Fragments sur le bonheur public », Ibid., p. 581.

[25] On pourra voir chez Sophia Rosenfeld, (Common Sense. A Political History, Cambridge (Mass.)-London, Harvard Univ. Press, 2011) de quoi penser l’articulation du bonheur public et du sens commun. Les quelques références à Rousseau qu’elle emploie dans son étude nous mènent sur cette voie.

[25] On pourra voir chez Sophia Rosenfeld, (Common Sense. A Political History, Cambridge (Mass.)-London, Harvard Univ. Press, 2011) de quoi penser l’articulation du bonheur public et du sens commun. Les quelques références à Rousseau qu’elle emploie dans son étude nous mènent sur cette voie.

[26] « Fragments sur le bonheur public », op. cit., p.581.

[26] « Fragments sur le bonheur public », op. cit., p.581.

[27] Rousseau, Du Contrat social, L. II, ch. IV, Points, Paris, Éditions du Seuil, 1977, p. 198.

[27] Rousseau, Du Contrat social, L. II, ch. IV, Points, Paris, Éditions du Seuil, 1977, p. 198.

[28] Ibid., L. I, ch. VI, p. 184. Je souligne.

[28] Ibid., L. I, ch. VI, p. 184. Je souligne.

[29] Ibid., L.II, ch. III, p. 196.

[29] Ibid., L.II, ch. III, p. 196.

[30] François Rangeon relève cette difficulté d’origine rousseauiste dans son étude sur la notion, L’idéologie de l’intérêt général, Collection Politique comparée, Paris, Économica, 1986, p. 117 et suiv.

[30] François Rangeon relève cette difficulté d’origine rousseauiste dans son étude sur la notion, L’idéologie de l’intérêt général, Collection Politique comparée, Paris, Économica, 1986, p. 117 et suiv.

[31] Rousseau, Du Contrat social, L. IV, ch. I, op. cit., p. 274.

[31] Rousseau, Du Contrat social, L. IV, ch. I, op. cit., p. 274.

[32] Rousseau, « Projet pour la Corse », in Discours sur l’économie politique Projet de constitution pour la Corse Considérations sur le gouvernement de Pologne, GF, Paris, Flammarion, 1990, p. 124.

[33] F. Perrin, op. cit., p. 154.

[33] F. Perrin, op. cit., p. 154.

[33] F. Perrin, op. cit., p. 154.

[34] 23-X-1790, cité par S. Rials, op. cit., p. 468.

[34] 23-X-1790, cité par S. Rials, op. cit., p. 468.

[35] Discours du 10 juin 1791, cité par Cesare Vettar dans « Bonheur public, bonheur privé et bonheur individuel dans le lexique de Robespierre » in Robespierre, Trieste, EUT, 2015, p. 43.

[35] Discours du 10 juin 1791, cité par Cesare Vettar dans « Bonheur public, bonheur privé et bonheur individuel dans le lexique de Robespierre » in Robespierre, Trieste, EUT, 2015, p. 43.

[36] Saint-Just, Théorie politique, éd A. Liénard, Seuil, 1976, p. 253, cité par F. Perrin, op. cit., p. 155.

[36] Saint-Just, Théorie politique, éd A. Liénard, Seuil, 1976, p. 253, cité par F. Perrin, op. cit., p. 155.

[37] Isaiah Berlin, “Introduction”, Liberty: Incorporating Four Essays on Liberty, Oxford, Oxford university press, 2002.

[37] Isaiah Berlin, “Introduction”, Liberty: Incorporating Four Essays on Liberty, Oxford, Oxford university press, 2002.

[38] Conseil d’État, Rapport public « L’Intérêt général », 1999.

[42] Éditions du Seuil, 2017, pour la traduction française.

[39] Ibid., p. 271.

[40] Ibid., p. 290.

[41] Ibid., p. 305.

[42] Ibid., p. 338.

[43] Éditions La Découverte, 2017, pour la traduction française.

[43] Ibid., p.248 et suiv.

[43] Ibid., p.248 et suiv.

[44] Ibid., p.263.

[44] Ibid., p.263.

[45] Sur ce point, la doctrine de Jaurès semble épouser cette discordance naturelle de la ...

[45] Sur ce point, la doctrine de Jaurès semble épouser cette discordance naturelle de la tradition française. D’une part, il est le penseur de l’émancipation sociale, de la praxis politique commune et d’une autre, il est celui qui reconnaît que « rien n’est au-dessus de l’individu » (« Socialisme et liberté », 1er décembre 1898, La Revue de Paris)

[46] Conseil d’État, op. cit., p. 353.

[46] Conseil d’État, op. cit., p. 353.

[47] Marcel Gauchet, Éric Conan, et François ...

[47] Marcel Gauchet, Éric Conan, et François Azouvi, Comprendre le malheur français, Les essais, Paris, Stock, 2016, p. 21.

[48] Étonnamment, le discours contemporain....

[48] Étonnamment, le discours contemporain tend aujourd’hui à remplacer l’idée d’intérêt général par celle de bien commun, que notre modernité politique avait pourtant évacué, voir notre propre enquête, Le bien commun : enquête sur l'étonnant retour d'une idée politique ancienne dans le discours contemporain / Lino Castex ; Mémoire sous la direction de Gil Delannoi et Philippe Portier, 2024.

[49] Eva Illouz, Edgar Cabanas, Happycracy: How the Industry of Happiness controls our lives. Polity Press, 2018.

[49] Eva Illouz, Edgar Cabanas, Happycracy: How the Industry of Happiness controls our lives. Polity Press, 2018.

Bibliographie :

AUDARD, Catherine, Qu’est-ce que le libéralisme? éthique, politique, société, Folio essais 524, Paris, Gallimard, 2009.

BERLIN, Isaiah, “Introduction”, Liberty: Incorporating Four Essays on Liberty, Oxford; Oxford University Press, 2002.

CABANAS, Edgar, ILLOUZ, Eva, Happycracy: How the Industry of Happiness controls our lives. Polity Press, 2018.

COMTE-SPONVILLE, ANDRE, DELUMEAU, JEAN & FARGE, ARLETTE, La plus belle histoire du bonheur, Paris, Éditions du Seuil, 2004.

CONSEIL D’ÉTAT, Rapport public « L’Intérêt général », 1999.

DONEGANI, Jean-Marie, SADOUN, Marc, Qu’est-ce que la politique ? Paris, Gallimard, 2007.

GAUCHET, Marcel, CONAN, Éric, AZOUVI, François. Comprendre le malheur français, Les essais, Paris, Stock, 2016.

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Principes de la philosophie du droit. 3e éd. Quadrige. Paris, PUF, 2013.

HOBBES, Leviathan, tr. fr. modifiée F. Tricaud, Paris, Dalloz, 2008.

HUNYADI, Mark, Le second âge de l’individu, pour une nouvelle émancipation. Paris, PUF, 2023.ILLOUZ, Eva, CABANAS, Edgar, Happycracy: How the Industry of Happiness controls our lives. Polity Press, 2018.

- DOMENECH, « Rousseau : l’idée d’un peuple heureux » in Alain Caillé, Christian Lazzeri, et Michel Senellart, Histoire raisonnée de la philosophie morale et politique : le bonheur et l’utile, Paris, la Découverte, 2001.

KOSELLECK, R. (1975), « Geschichte », Geschichtliche Grundbegriffe. Historiches Lexikon zur politisch-socialen Sprache in Deutschland, Stuttgart, vol. 2, 1975, L’Expérience de l’histoire, Hautes Études-Gallimard-Seuil, 1997.

LEMERCIER DE LA RIVIERE, L’intérêt général de l’État ou La liberté du commerce des blés, Paris, Desaint, 1770.

LEMAIRE, Félicien, Le bonheur, un principe constitutionnel? Aux confins du droit : Mélanges- Hommage amical à Xavier Martin, Presses universitaires juridiques de Poitiers, LGDJ-Lextenso éd, pp.271-284, 2015.

MAUZI, ROBERT, L’idée du bonheur dans la littérature et la pensée françaises au XVIIIe siècle. Bibliothèque de l’évolution de l’humanité 2. Paris, Michel, 1994.

MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, Paris, Garnier frères, 1973.

PERRIN, Florence, L’intérêt général et le libéralisme politique: entre droits et intérêts particuliers (XVIIe-XIXe siècles). Collection des thèses, no 65. Clermont-Ferrand, Fondation Varenne, 2012.

RANGEON, François, L’idéologie de l’intérêt général, Collection Politique comparée 32, Paris, Économica, 1986.

RIALS, Stéphane, La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Pluriel, Paris, Hachette, 1989.

ROUSSEAU, Jean-Jacques, Émile ou De l’éducation, Folio 28, Paris, Gallimard, 1995.

ROUSSEAU, Discours sur l’inégalité, Œuvres Complètes, vol. 2, Paris, Seuil, 1971.

ROUSSEAU, Du Contrat social, Points, Paris, Éditions du Seuil, 1977.

ROUSSEAU, Discours sur l’économie politique, Projet de constitution pour la Corse, Considérations sur le gouvernement de Pologne, GF, Paris, Flammarion, 1990.

SAINT-JUST, Rapport sur le mode d’exécution du décrêt contre les ennemis de la Révolution (3 mars 1974), Œuvres choisies, Paris, Gallimard, idées nrf, 1968.

SAINT-JUST, Théorie politique, éd A. Liénard, Seuil, 1976.

SMITH, Adam, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, GF 598, Paris, Flammarion, 1991.

TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique, T. 2, l. II, 1ère partie, ch. 5, Paris, GF, 1981.

VETTAR, CESARE dans « Bonheur public, bonheur privé et bonheur individuel dans le lexique de Robespierre » in Robespierre, Trieste, EUT, 2015.

[1] Saint-Just, Rapport sur le mode d’exécution du décret contre les ennemis de la Révolution (3 mars 1974), Œuvres choisies, Paris, Gallimard, idées nrf, 1968, p. 204.

[2] Robert Mauzi, L’ idée du bonheur dans la littérature et la pensée françaises au XVIIIe siècle. Bibliothèque de l’évolution de l’humanité 2. Paris: Michel, 1994, p. 14.

[3] Félicien Lemaire, ”Le bonheur, un principe constitutionnel ?”. Aux confins du droit: Mélanges- Hommage amical à Xavier Martin, Presses universitaires juridiques de Poitiers, LGDJ-Lextenso éd., 2015, pp.271-284.

[4] Conseil d’État, Rapport public « L’Intérêt général », 1999, p. 245.

[5] Mark Hunyadi, Le second âge de l’individu, pour une nouvelle émancipation. Paris, PUF, 2023, p.33

[6] André Comte-Sponville, Jean Delumeau & Arlette Farge, La plus belle histoire du bonheur, Paris, Éditions du Seuil, 2004, p. 151.

[7] Hobbes, Leviathan, tr. fr. modifiée F. Tricaud, Paris, Dalloz, 2008, p. 95.

[8] Jean-Marie Donegani, Marc Sadoun, Qu’est-ce que la politique ? Paris, Gallimard, 2007, p. 29.

[9] Voir Koselleck, (1975), « Geschichte », Geschichtliche Grundbegriffe. Historiches Lexikon zur politisch-socialen Sprache in Deutschland, Stuttgart, vol. 2, 1975, p. 647-717 ; in L’Expérience de l’histoire, Hautes Études-Gallimard-Seuil, 1997, p. 15-99.

[10] Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Principes de la philosophie du droit. 3e éd. Quadrige. Paris, PUF, 2013, §289, p. 488.

[11] Adam Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. GF 598, Paris, Flammarion, 1991, IV, II, p. 43.

[12]Florence Perrin, L’intérêt général et le libéralisme politique: entre droits et intérêts particuliers (XVIIe-XIXe siècles). Collection des thèses, no 65. Clermont-Ferrand, Fondation Varenne, 2012, p. 133.

[13] Montesquieu, De l’esprit des lois. Paris, Garnier frères, 1973, vol. 2, V, III, p. 49.

[14] Sieyès, Reconnaissance et exposition raisonnée des droits de l’homme et du citoyen, Écrits politiques, Paris, éd des archives contemporaines, 1985, p. 194, cité par F. Perrin, op. cit, p. 144.

[15] « Projet de déclaration de Pétion de Villeneuve (mi-août 1789) », dans Stéphane Rials, La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Pluriel, Paris, Hachette, 1989, p. 725.

[16] « Projet de déclaration de Target (fin de juillet 1789), dans Rials, Ibid., p. 608.

[17] Lemercier de La Rivière, L’intérêt général de l’État ou La liberté du commerce des blés, Paris, Desaint, 1770, p. 96.

[18] Catherine Audard, Qu’est-ce que le libéralisme ? éthique, politique, société, Folio essais 524, Paris, Gallimard, 2009, p. 152.

[19] Tocqueville, De la démocratie en Amérique, T. 2, l. II, 1ère partie, ch. 5, Paris, GF, 1981, T.2, p. 35.

[20] Notamment, Rousseau, Émile ou De l’éducation, Folio 28, Paris, Gallimard, 1995, p. 280.

[21] Jacques Domenech, « Rousseau : l’idée d’un peuple heureux » in Alain Caillé, Christian Lazzeri, et Michel Senellart, Histoire raisonnée de la philosophie morale et politique : le bonheur et l’utile, Paris, la Découverte, 2001, p. 447.

[22] Rousseau, Émile ou De l’éducation, op. cit., p. 140.

[23] Rousseau, Discours sur l’inégalité, Œuvres Complètes, vol. 2, Paris, Seuil, 1971, p. 206.

[24] « Fragments sur le bonheur public », Ibid., p. 581.

[25] On pourra voir chez Sophia Rosenfeld, (Common Sense. A Political History, Cambridge (Mass.)-London, Harvard Univ. Press, 2011) de quoi penser l’articulation du bonheur public et du sens commun. Les quelques références à Rousseau qu’elle emploie dans son étude nous mènent sur cette voie.

[26] « Fragments sur le bonheur public », op. cit., p.581.

[27] Rousseau, Du Contrat social, L. II, ch. IV, Points, Paris, Éditions du Seuil, 1977, p. 198.

[28] Ibid., L. I, ch. VI, p. 184. Je souligne.

[29] Ibid., L.II, ch. III, p. 196.

[30] François Rangeon relève cette difficulté d’origine rousseauiste dans son étude sur la notion, L’idéologie de l’intérêt général, Collection Politique comparée, Paris, Économica, 1986, p. 117 et suiv.

[31] Rousseau, Du Contrat social, L. IV, ch. I, op. cit., p. 274.

[32] Rousseau, « Projet pour la Corse », in Discours sur l’économie politique Projet de constitution pour la Corse Considérations sur le gouvernement de Pologne, GF, Paris, Flammarion, 1990, p. 124.

[33] F. Perrin, op. cit., p. 154.

[34] 23-X-1790, cité par S. Rials, op. cit., p. 468.

[35] Discours du 10 juin 1791, cité par Cesare Vettar dans « Bonheur public, bonheur privé et bonheur individuel dans le lexique de Robespierre » in Robespierre, Trieste, EUT, 2015, p. 43.

[36] Saint-Just, Théorie politique, éd A. Liénard, Seuil, 1976, p. 253, cité par F. Perrin, op. cit., p. 155.

[37] Isaiah Berlin, “Introduction”, Liberty: Incorporating Four Essays on Liberty, Oxford, Oxford university press, 2002.

[38] Conseil d’État, Rapport public « L’Intérêt général », 1999.

[39] Ibid., p. 271.

[40] Ibid., p. 290.

[41] Ibid., p. 305.

[42] Ibid., p. 338.

[43] Ibid., p.248 et suiv.

[44] Ibid., p.263.

[45] Sur ce point, la doctrine de Jaurès semble épouser cette discordance naturelle de la tradition française. D’une part, il est le penseur de l’émancipation sociale, de la praxis politique commune et d’une autre, il est celui qui reconnaît que « rien n’est au-dessus de l’individu » (« Socialisme et liberté », 1er décembre 1898, La Revue de Paris)

[46] Conseil d’État, op. cit., p. 353.

[47] Marcel Gauchet, Éric Conan, et François Azouvi, Comprendre le malheur français, Les essais, Paris, Stock, 2016, p. 21.

[48] Étonnamment, le discours contemporain tend aujourd’hui à remplacer l’idée d’intérêt général par celle de bien commun, que notre modernité politique avait pourtant évacué, voir notre propre enquête, Le bien commun : enquête sur l’étonnant retour d’une idée politique ancienne dans le discours contemporain / Lino Castex ; Mémoire sous la direction de Gil Delannoi et Philippe Portier, 2024.

[49]Eva Illouz, Edgar Cabanas, Happycracy: How the Industry of Happiness controls our lives. Polity Press, 2018.