« Le français sera seul en usage dans l’école » : entre stricte application et compromis de la part des autorités scolaires et des instituteurs en territoire montagneux[1]

Angélique Blanc-Serra

Résumé :

Dans sa volonté d’unifier et de centraliser, la Révolution française souhaite proscrire les patois et universaliser l’usage de la langue française. Un siècle plus tard, l’article 14 du règlement modèle des écoles primaires (7 juin 1880) institue que seul le français sera en usage dans les écoles. Or, « Croire que l’interdit scolaire ait suffi à assurer la disparition des patois revient à lui attribuer un pouvoir dont plus d’un maître a regretté de ne pas disposer »1, même si le français s’est imposé avec davantage de facilité dans les zones urbaines ou péri-urbaines. En revanche, dans les territoires de montagne – frontalier ou insulaire – et du fait de leur isolat, les instituteurs tout comme leurs supérieurs hiérarchiques, ont longtemps alterné entre imposition du cadre et souplesse à l’égard des élèves.

Pour analyser cette adaptation au local entre la fin du XIXe siècle et le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, nous disposons de fonds d’archives de trois territoires : la Corse, les Alpes et les Pyrénées. La lecture des rapports d’inspection tout autant que les témoignages d’instituteurs – écrits et oraux – permettront de dresser un bilan de la situation, tout en observant les solutions envisagées et les freins dans la mise en œuvre de l’application du français comme seule langue à l’école.

L’approche comparative choisie vise à mieux comprendre les mécanismes de ces sociétés, tout en offrant un éclairage sur ces territoires.

Mots-clés : Langue française, Langue vernaculaire, XIXe-XXe siècles, Territoire montagneux, Rapports d’inspection, Témoignages d’instituteurs

Résumé

Introduction

« Le français n’est pas une essence mais le produit d’une construction historique, lente et obstinée, qui enjambe les siècles, bénéficiant de l’immense concours de forces multiples (politiques, sociales, culturelles) »[1]. Cette remarque de Pascal Ottavi témoigne du long parcours par lequel est passé le français avant de devenir langue nationale. Longtemps langue administrative, royale, elle change de statut à la Révolution française. Dans sa volonté d’unifier et de centraliser, cette dernière souhaite proscrire les patois et universaliser l’usage de la langue française. Le siècle suivant est synonyme de réflexions, de prises de positions envers le français et contre les patois avant que le quatorzième article du règlement modèle des écoles primaires (7 juin 1880) n’institue le français comme seule langue en usage dans les écoles, non sans difficulté.

Face à cette nouvelle disposition, nous pensions consulter de nombreux discours et débats de la part du gouvernement. Or, le Manuel général de l’instruction primaire tout comme les acteurs scolaires sont muets quant à la question des langues – maternelles et nationale. Constat similaire aux Archives nationales qui ne détiennent aucun dossier à ce sujet pour la IIIe République. Les raisons de ce silence sont multiples : enjeux idéologiques, politiques et religieux. Ayant déjà fait l’objet d’analyses par plusieurs chercheurs – entres autres Michel de Certeau, Dominique Julia et Jacques Revel, Mona Ozouf ou encore Philippe Martel – ces enjeux liés à l’instauration de la langue française dans et hors l’école, seront donc seulement en toile de fond de notre écrit ; l’objectif étant ici de mettre en lumière la mise en œuvre du quatorzième article par les inspecteurs et les instituteurs. Nous pourrons ainsi observer dans quelle mesure ces acteurs scolaires ont alterné entre stricte application et compromis vis-à-vis de l’usage du français dans les classes. Dans cette intention, nous avons investigué des territoires où un potentiel retard ou des difficultés d’applications ont été relevés, du fait notamment d’un isolat géographique. Il nous a alors semblé opportun de porter notre attention sur des territoires de montagne – frontalier ou insulaire –, et plus précisément, la Corse, les Alpes et les Pyrénées.

Pour analyser cette adaptation au niveau local entre la fin du XIXe siècle jusqu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, nous avons eu recours à différents types de sources : des rapports, des enquêtes, des entretiens, des correspondances, des ouvrages anciens. La question linguistique française sera abordée dans un premier temps à travers les discours, rapports et enquêtes des deux premiers-tiers du XIXe siècle. Une seconde partie s’intéressera au travers des rapports d’inspecteurs et les écrits des instituteurs entre 1880 et 1910, aux moyens employés pour favoriser l’apprentissage d’une langue nouvelle aux élèves. Un dernier temps sera consacré au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en Corse. Cette partie sera traitée à travers les témoignages d’anciens instituteurs – écrits et oraux – lesquels offriront une analyse fine du sujet.

L’approche comparative choisie vise à s’interroger sur les mécanismes mis en œuvre par ces territoires de montagne, sans oublier qu’elle permet de dresser un bilan de la situation, tout en observant les solutions envisagées et les freins dans la mise en œuvre de l’application du français comme seule langue à l’école.

I/ Instruire les enfants en langue française, un projet ancien

Les langues varient d’une région à l’autre jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. Pourtant, les prémices d’une langue commune apparaissent par le biais de l’agronomie, des communications ou du commerce. Le XIXe siècle y intégrera l’instruction.

1/ La période révolutionnaire et la question de la langue française

Avec la Révolution française, la langue française change de statut et devient synonyme d’unité, tout en tendant à incarner l’Homme nouveau, régénéré.

[Il est vrai qu’elle] n’est plus seulement un outil administratif, symbole du pouvoir royal, mais constitue un des supports de la communauté des individus en construction qui constitue la nation. Parler et se comprendre constitue ainsi un des éléments fondamentaux de ce commerce interindividuel sur lequel est désormais définie l’appartenance à la nation française. Pour appartenir pleinement à cet espace de réciprocité […], il faut être capable de parler français[2].

Cet intérêt vis-à-vis d’une langue unique et commune s’observe par l’élaboration de nombreux projets et rapports dont certains ont trait à l’instruction. Le projet de décret sur l’organisation des écoles primaires présenté à la Convention par Lanthenas en 1792 précise que là « où les communications sont gênées par des idiomes particuliers […], on s’empressera de prendre tous les moyens nécessaires pour les faire disparaître le plus tôt possible », notamment en proposant un enseignement en français pour la lecture et l’écriture, mais en français et dans l’idiome particulier du pays dans les autres disciplines, afin de propager rapidement la langue française (article 3)[3]. Cette partie du projet, bien que non mise en œuvre, témoigne d’une souplesse à l’égard des idiomes. Tolérance qui se réduit fortement à la lecture du rapport du Comité de salut public présenté par Barère à la séance du 8 pluviôse an II. Lors de sa prise de parole, Barère associe l’emploi et l’utilisateur de l’idiome aux fanatiques et contre-révolutionnaires, notamment en Bretagne, dans le Bas-Rhin, les Pyrénées-Orientales et la Corse. Selon lui, ces « quatre points du territoire de la République […] présentent des obstacles à la connaissance des lois de la République et à leur exécution », il convient donc d’y remédier. Il propose pour ce faire de s’appuyer sur l’instituteur car « laisser les citoyens dans l’ignorance de la langue nationale, c’est trahir la patrie ; c’est laisser le torrent des lumières empoisonné ou obstrué son cours »[4].

Peu de temps après ce décret, est présentée à la Convention nationale l’enquête Grégoire, laquelle appuie implicitement la position de Barère ; le recueil de cette enquête a d’ailleurs pour titre Rapport sur la nécessité et les moyens d’anéantir les patois, et d’universaliser l’usage de la langue française[5]. Après avoir mis en avant le grand nombre de patois différents existants (trente), le petit nombre de départements utilisant exclusivement le français (quinze), et le nombre important de personnes ignorant cette langue (six millions), Grégoire stipule qu’il importe « d’uniformiser le langage d’une grande nation, de manière que tous les citoyens qui la composent puissent sans obstacle se communiquer leurs pensées »[6].

Cette préoccupation d’une unité linguistique n’est pas seulement le fruit de réflexions d’hommes politiques ou de la bourgeoisie, elle provient également d’instituteurs comme l’atteste ce courrier transmis au Ministre de l’Intérieur Escalais, instituteur à Claira, petite commune au nord de Perpignan, s’appuie sur les conclusions de Grégoire et ajoute qu’il convient de « consacrer l’usage unique et invariable de la langue française, et faire disparaitre tous les jargons lourds et grossiers sans syntaxe déterminée […] [car ils] atténuent les relations sociales par l’influence respective des mœurs sur le langage et du langage sur les mœurs ». Son propos se conclue par cinq propositions dont celle d’accueillir les élèves par des instituteurs « instruits et ayant l’accent d’un vrai français », qui enseigneront « les éléments de la langue française, soit parlée, soit écrite »[7].

La place de l’idiome – qui représente l’Ancien Régime et les défauts d’une société passée – est régulièrement mise en miroir avec le choix de l’unité linguistique, qui elle, représente la nouvelle nation et la naissance de son citoyen. Les décisions prises au cours de cette période, bien qu’elles n’aboutissent pas ou soient partiellement appliquées, expriment un premier souhait de langue unique dans le domaine de l’instruction.

Page 1

2/ Comprendre et quantifier les patois grâce à l’enquête statistique Duruy

La question des patois – dans et hors la classe – subsiste tout au long de la première moitié du XIXe siècle comme en témoignent les différentes prises de position des autorités administratives. Dans l’académie de Cahors, le Comité d’Instruction primaire acte en 1834 que « le patois est interdit dans toutes les écoles primaires de l’arrondissement. Les instituteurs ne l’emploieront jamais et veilleront sévèrement à ce que les élèves n’en fassent pas usage »[8], alors même que le Statut sur les écoles primaires élémentaires communales (25 avril 1834) est muet sur cette question. Près de vingt plus tard, le nouveau modèle de règlement des écoles qui suit la loi Falloux prévoit à l’article 29 que « le français sera seul en usage dans l’école. Le maître s’efforcera […] de former les élèves à l’usage habituel de cette langue ». La société pour l’instruction publique s’empare elle aussi de cette question, tout en nuançant son propos. Elle précise dans son rapport (1861) qu’il serait fort judicieux de rendre l’école primaire obligatoire, car « à défaut d’enseignement particulier [de la langue française], les enfants ne peuvent apprendre que le langage qui résonne à leurs oreilles sous le toit paternel »[9].

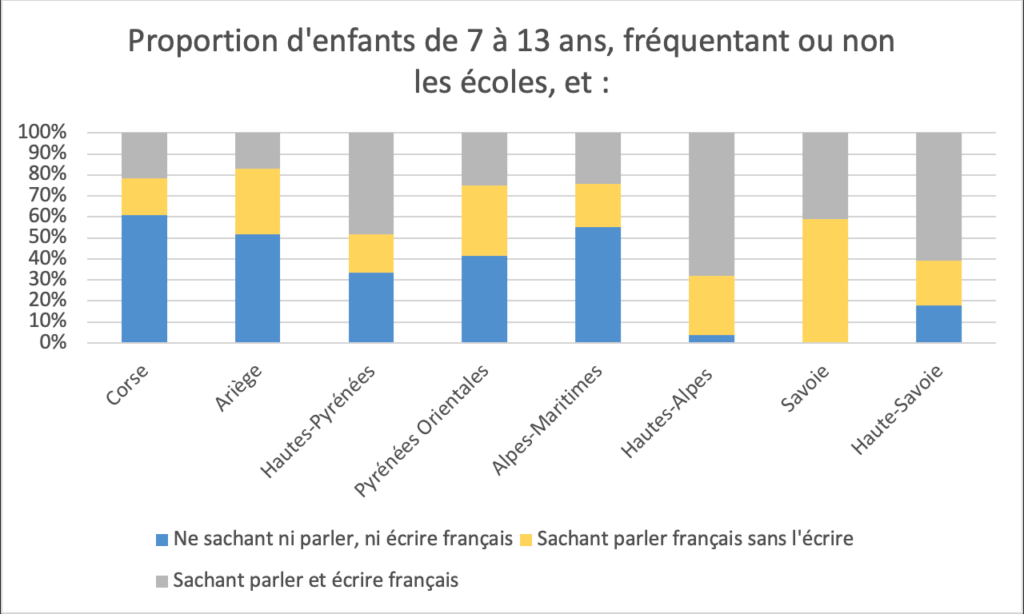

Face à l’utilisation constante de ces deux langues, française et patois, il convient de les quantifier afin de prendre réellement en compte le poids de chacune d’elle dans la sphère sociétale et scolaire. C’est ce que propose Duruy en 1863. Alors ministre de l’Instruction publique, il lance une importante enquête statistique sur l’école dont une partie des questions concerne les différentes langues en usage dans les départements. Celle-ci s’attache aussi bien aux communes et à leur population, qu’aux écoles et à ses élèves. Tout en gardant à l’esprit que les statistiques établies ont été effectuées par et pour l’Etat, les dernières colonnes de cette enquête[10] permettent néanmoins d’observer une tendance quant à la situation linguistique des enfants en France.

| Nombre d’enfants de 7 à 13 ans fréquentant ou non les écoles, et : | ||||

| Ne sachant ni parler, ni écrire français | Sachant parler le français sans l’écrire | Sachant parler et écrire le français | Total | |

| Somme totale des départements français | 448 328 | 1 490 269 | 2 079 830 | 4 018 027 |

Ces données témoignent d’une acquisition partielle de la langue française car 11% des enfants ne la comprend pas et 37% la parle sans savoir l’écrire. En fin de compte, seule la moitié de la population enfantine emploie la langue française à l’écrit et à l’oral. Si maintenant, notre regard se porte sur les territoires de montagne et insulaire, des disparités apparaissent.

Il est surprenant de constater de si grands écarts entre ces départements montagneux et frontaliers. Les Alpes ont pour leur part une proportion plus importante d’enfants maniant la langue française (oral et écrit). Dans les Hautes-Alpes et en Savoie par exemple, le processus de francisation est bien entamé. En revanche, dans les Pyrénées, la situation est tout autre car, entre un tiers et la moitié de la population enfantine utilise uniquement le patois ou l’idiome de sa région. Il en est de même pour la Corse ; dans ce département, 60% d’enfants s’expriment et rédigent exclusivement dans cette langue, et un peu moins de 20% parlent français même s’ils ne savent pas l’écrire. À la lecture de ces données, on comprend pourquoi Duruy, « sans pour autant produire des dispositions réglementaires retentissantes, s’est efforcé d’impulser au niveau local une francisation très claire »[11].

Au regard de ces résultats, il semble donc peu probable qu’au début du Ministère Ferry, l’ensemble des enfants français, et plus spécifiquement ceux des territoires étudiés, étaient tous en capacité de parler et d’écrire en français ; d’où l’intérêt pour ce Ministère de réfléchir à un moyen d’unifier et d’uniformiser par l’école.

II/ Lorsque la langue française devient la langue de l’école (1880-1910)

« L’image que donne de la France le livre [Le tour de France par deux enfants (1877)] reflète une conception en apparence non agressive, reconnaissante des diversités, mais surtout soucieuse de construire, au-delà d’elles, l’unité républicaine par l’école »[12]. Cette unité passant de facto par une langue commune.

1/ Un cadre législatif silencieux

L’avènement de la Troisième République, puis la mise en place du Ministère Ferry vont être étonnement silencieux sur la question menée à l’égard des langues.

[Cependant], le dogme du tout-français demeure implicite. Les célébrissimes lois Ferry ne le mentionnent même pas. Seul le règlement intérieur de l’école primaire spécifie que les cours sont donnés en français. On notera la nuance : nulle part ne sont mentionnées les langues ainsi exclues, auxquelles le pouvoir ne saurait faire l’honneur de les nommer[13].

Ce silence témoigne aussi en creux d’une évidence pour les représentants de l’État : l’utilisation de la langue française doit être réelle et effective sur l’ensemble du territoire car il s’agit de la langue de l’État, et l’école primaire en est sa fille. De fait, il n’y a pas lieu de discuter ou de débattre de l’utilisation ou non du français. En outre, si les patois ne sont pas nommés dans les textes ou les discours, on peut dès lors les considérer comme inexistants ou sur le point de disparaître. La lecture des rapports d’inspections d’académie tendrait à confirmer cette position. En effet, l’analyse systématique – présentée sous forme de tableau ci-après – des rapports annuels entre 1880 et 1910 pour les six départements de montagne et insulaire étudiés, met en avant leur nombre très restreint évoquant la situation linguistique des élèves.

| Nombre de rapports disponible | Nombre de rapports faisant référence à la langue maternelle[14] ou à l’absence de maitrise de la langue française chez les élèves, entre : | |||

| 1880 et 1889 | 1890 et 1899 | 1900 et 1910 | ||

| Alpes-Maritimes | 11 | 4 | 2 | — |

| Ariège | 28 | 0 | 3 | 1 |

| Corse | 30 | 1 | 1 | 3 |

| Hautes-Alpes | 31 | 3 | 0 | 1 |

| Hautes-Pyrénées | 31 | 1 | 1 | 5 |

| Haute-Savoie | 31 | 2 | 1 | 1 |

| Pyrénées-Orientales | 31 | 1 | 4 | 1 |

| Total : | 193 | 12 | 12 | 12 |

Page 2

En trente ans, moins d’un rapport sur cinq traite de la question, et par décennie, ce taux reste constant et représente à peine plus de 6%. Dans le détail, les départements alpins[15] et la Corse sont moins enclins que ceux des Pyrénées à y faire référence dans leur rapport. Fait d’autant plus étonnant que les départements étudiés sont principalement des territoires en zone rurale, là où les communautés villageoises vivent encore pour beaucoup en autarcie et où l’emploi de la langue maternelle dans la vie quotidienne y est quasi-exclusif. Une partie des inspecteurs des Pyrénées s’emploie même à ne pas ou très peu utiliser les termes « patois, idiome, langue catalane » dans la rédaction de leurs rapports. Ils éludent, sans plus de détails, par une formule de type : la langue française n’est pas celle utilisée en famille. A contrario, d’autres inspecteurs associent régulièrement patois, langue corse ou catalane et langue française.

Cette ambivalence à l’égard des langues à employer ou à proscrire à l’école se rencontre également auprès de responsables de la haute administration, notamment chez les inspecteurs généraux Michel Bréal et Irénée Carré. Le premier déclare en 1878 qu’en se plaçant du point de vue de l’enfant, il se considère comme un ami des patois, et ajoute « le patois et la langue littéraire […] ne sont pas des ennemis ; si la guerre s’établissait entre eux, ce serait pour le dommage de l’un et de l’autre »[16]. De son côté, Irénée Carré tient une position très différente. Il n’existe selon lui qu’une « bonne langue » à utiliser à l’école, laquelle s’avère être la langue nationale, donc le français.

Ces deux inspecteurs, dont les avis divergent fortement, vont avoir un impact aussi bien sur les différents inspecteurs (primaires, d’Académie) que les instituteurs, renforcé par le silence du Ministère de l’Instruction publique.

2/ L’application de l’article 14 au prisme des rapports d’inspection

Relevant d’une structure bien établie, les rapports d’inspections permettent d’observer – au détour d’une phrase, d’un paragraphe – les pratiques pédagogiques mais aussi le regard de l’inspecteur à l’égard de ces dernières. Qu’il s’agisse du rapport de l’inspecteur primaire qui « semble s’adresser directement au maître qui le signe, [et à] l’inspecteur d’académie qui, en posant son visa, vérifie la conformité du travail de l’inspecteur primaire dans la mise en œuvre des objectifs fixés »[17] ou alors du rapport de l’inspecteur d’académie qui synthétise la situation scolaire de son département, ces rapports offrent une fenêtre d’observation sur les positions des inspecteurs entre imposition du cadre et souplesse à l’égard de la situation linguistique dans les écoles.

Les inspecteurs de notre étude ne s’attachent pas uniquement à constater les problèmes de langage des élèves en classe, bien qu’ils soient majoritaires dans leurs écrits comme en témoignent ces deux exemples :

Lorsque les enfants arrivent en classe pour la première fois, ils n’ont jamais entendu raisonner à leurs oreilles la langue française. Dans les campagnes [des Alpes-Maritimes], tous les habitants, même ceux qui sont lettrés, parlent le patois[18].

Dans les Hautes-Pyrénées, « l’enseignement du français, dans un département où le patois est la langue courante des campagnes, doit rencontrer des difficultés particulières : c’est pour ainsi dire une langue vivante que les jeunes enfants ont à apprendre[19].

La cause, généralement imputée au milieu dans lequel évolue l’enfant ou à sa famille, peut également être mise en lien avec des pratiques pédagogiques inappropriées ou inefficaces :

Malgré des efforts sincères, [l’enseignement de la langue française] reste quelque peu en souffrance. Cela tient à diverses causes contre lesquelles il est plus ou moins facile de réagir. En première ligne, nous citerons le défaut de gradation dans le choix des sujets, ensuite l’usage du patois, le peu de temps consacré à la préparation des devoirs en commun, enfin certains vices de méthode[20].

Plus étonnants sont les remarques et reproches dispensés à l’encontre des instituteurs eux-mêmes. L’année suivant la mise en place de l’article 14, l’inspecteur d’académie mentionne « l’enseignement de la langue nationale qui n’est point, hélas, la langue locale, est toujours défectueux. Peut-on s’en étonner quand l’instituteur parle patois à sa femme, à ses enfants, à tous les gens du village ? »[21]. Dix ans plus tard, le constat est similaire dans le département de la Corse où les « maîtres eux-mêmes ne parlent guère que le patois, en dehors de la classe, soit par crainte de se singulariser aux yeux de leurs concitoyens, soit par prédilection réelle pour un parler savoureux et expressif »[22].

Néanmoins, ces mêmes inspecteurs sont conscients des difficultés auxquelles sont ou seront confrontés les enseignants. C’est dans cette intention que des sujets de préparation au certificat d’aptitude pédagogique, des conférences pédagogiques, ou des commissions d’études pédagogiques consacrent un temps à la question « comment apprendre à écrire en français à un enfant qui ne sait même pas parler français et ne connait que son patois ? »[23]. La réponse de Jacquot, en charge de présenter un rapport sur l’enseignement du français dans les écoles primaires rurales du département de la Savoie, est la suivante :

Les instituteurs devront se résigner non seulement à tolérer l’usage de ce langage [le patois] par les jeunes enfants, mais encore à l’employer eux-mêmes dans leurs leçons. Il est clair que peu à peu et dès les premiers jours, le français devra supplanter le patois. Cette substitution se fera surtout par des exercices de langage nombreux, bien préparés, et traitant d’abord des choses familières aux enfants. Les mêmes exercices serviront à leur donner, sans le secours d’aucune grammaire, des notions très élémentaires sur le nom, l’adjectif, le pronom et le verbe. Ils pourront être faits sur la matière des leçons de choses. Les réponses fournies par les enfants, sous la direction du maître, choisies et groupées par lui, seront écrites au tableau noir pour servir à la leçon de lecture, à celle d’orthographe et de grammaire et à la copie. Les enfants pourront ensuite les reproduire de mémoire à l’ardoise[24].

Sans aller jusqu’à conseiller l’utilisation du patois dans les salles de classes, les inspecteurs, de par leur expérience professionnelle ou leur sensibilité pédagogique, sont à même de proposer aux instituteurs des adaptations, des solutions différentes. Ridoux, inspecteur d’académie en Haute-Savoie, suggère que l’enfant, dès son arrivée à l’école, s’exerce à répondre autrement que par des monosyllabes. Grâce aux leçons de choses, il doit s’habituer à formuler d’abord de petites phrases, ensuite des résumés oraux issus de la lecture expliquée et enfin des résumés écrits. Ces écrits doivent être issus de sujets simples, empruntés à la vie quotidienne. Grâce à cette progression, l’inspecteur souhaite que « nos écoliers sort[ent] peu à peu de l’espèce de mutisme où la routine les a plongés, et qu’ils fini[ssent] par s’exprimer avec correction et facilité »[25]. Cette importance de relier l’enseignement à la vie concrète et quotidienne des élèves s’appuie sur la pédagogie et les manuels scolaires utilisés par la IIIe République.

Parmi les instituteurs, citons Paul Beulaygue, qui améliore la méthode directe de Carré, nommée également méthode naturelle ou maternelle[26]. Cet instituteur ariègeois publie un manuel intitulé L’enseignement du français à l’école rurale qu’il destine aux instituteurs se trouvant dans une situation similaire à la sienne, à savoir, être face à des élèves qui ne connaissent que le patois alors même que « les ouvrages de pédagogie admettent que lorsque l’enfant arrive à l’école il parle le français, et que le maître doit continuer seulement l’œuvre de la famille »[27]. À la différence de Carré, Beulaygue considère qu’un enfant qui entre à l’école n’est pas une table rase, il sait déjà quelque chose. Partant de ce constat, il convient selon lui de s’appuyer sur les notions acquises à la maison, les mettre ensuite en relation avec du vocabulaire français (à l’oral) avant de lui apprendre à lire et écrire en français. Cet apprentissage doit s’effectuer grâce à un langage simple, mais aussi de manière personnelle et originale.

L’ensemble des rapports étudiés mettent en évidence davantage de souplesse que d’imposition. Nous sommes dès lors loin de l’image véhiculée du français comme seule langue à l’école entre 1880 et 1910.

Page 3

III/ La situation linguistique de la Corse au milieu du XXe siècle

« La langue et la culture corses, bien vivantes, […] règn[ent] sans partage sur le quotidien, sur le ‘’commun’’ et le ‘’familier’’, sur l’ordinaire des travaux et des jours, dans les villes et dans les villages, dans la montagne et sur le littoral. Partout. La culture corse, tolérée plus que franchement admise, forç[e] parfois les portes de l’école »[28].

1/ Les instituteurs témoignent

Depuis l’exclusion de la langue régionale dans la sphère scolaire en 1880, plusieurs générations d’enfants se sont succédées sur les bancs d’écoles. Malgré un mouvement culturel et politique au début des années 1920 en faveur du corse, « l’administration demeure dans la ligne du XIXe siècle, c’est-à-dire une lutte scolaire contre la prédominance du dialecte »[29]. Dès lors, les enfants, par imprégnation, deviennent plus à l’aise avec la langue française, et pour certains, l’emploient dans la sphère publique à l’âge adulte. Cet état de fait explique aussi pourquoi la génération d’instituteurs ayant enseigné au milieu du XXe siècle se trouve dans une phase transitoire. D’abord en tant qu’élève : « En arrivant à l’école je ne parlais ni français, je ne parlais que Corse » (Lucia Santucci) ; a contrario, « moi je sais qu’à la maison, j’ai toujours parlé français. Mes parents parlaient corse, j’entendais, c’est comme ça que je sais parler corse. Mais moi, je parlais toujours français, interdiction de parler corse » (Françoise Vaccarezza). Puis en tant qu’instituteur, car ils sont confrontés pour certains à une situation similaire à la leur, en étant face à des élèves ayant une langue maternelle différente. En effet, bien que bon nombre d’élèves parlent exclusivement corse dans les villages et hameaux, une partie utilise le français, notamment dans la plaine orientale et en Balagne. Dès lors, les instituteurs que nous avons eu la chance d’interroger dans le cadre d’une précédente enquête[30], sont dans une perpétuelle adaptation face à ce public scolaire.

De par leur connaissance et/ou utilisation régulière de la langue corse[31], ils sont à même d’aider au mieux les élèves dans l’apprentissage du français. Généralement, les enfants comprenaient le français même s’ils ne le parlaient pas, grâce aux transhumances ou aux continentaux qui venaient en vacances. En revanche, pour les jeunes enfants – résidant dans des hameaux éloignés, ils arrivaient en classe sans comprendre ni parler français ; il était nécessaire d’adapter ses pratiques pédagogiques. Pour l’apprentissage de la lecture, Françoise Vacarezza explique qu’« il fallait d’abord apprendre le vocabulaire français, c’est une langue étrangère, entre le corse et le français. […] après, j’expliquais les mots aux enfants », en s’appuyant sur une approche bilangue. Dans les classes supérieures, là où la langue française est acquise, il n’en reste pas moins que les élèves – de par leur utilisation quotidienne du corse hors de la classe – font régulièrement des corsissismes ou des fautes d’orthographes. Dans ces cas-là, les instituteurs s’appuient sur le corse pour aider les élèves dans leurs apprentissages. Pour Luc Leccia, son utilisation était très utile pour « l’étymologie d’un mot, dans pas mal de mots de langue française, il est facile avec le corse de trouver les racines. Par exemple, on dit bien école, en corse on dit a scola mais on dit bien scolarisé. Donc, oui, ça sert beaucoup ». De son côté, Andrée Parigi, ancienne institutrice cortenaise, avait fréquemment recours à l’approche bilangue pour l’orthographe :

Le corse m’aidait énormément pour le, pour leur apprendre les sons, les accents et tout le reste parce qu’en français on a beaucoup de lettres muettes. […]. Prenez le vent, le vent en français, on n’entendait pas le « t », évidemment c’est une lettre muette ; donc en corse vous dites u ventu, vous savez qu’il fallait le « t » à la fin. Bon, en même temps, le son aussi le « en » E-N en corse est prononcé « ein ». Donc vous disiez u ventu, vous savez qu’il fallait le « e » au lieu de mettre le « a », et par exemple le banc, vous savez qu’il y a un « an » et un « c » à la fin en français, mais en corse alors si vous dites en corse u bancu, vous savez qu’il fallait un « a » au lieu de mettre un « e » et un « c » à la fin.

Ce recours pragmatique à la langue corse de la part des instituteurs en vue d’aider leurs élèves dans la compréhension d’un mot, d’une phrase, n’est pas sans rappeler la position de Jean-Pierre Lucciardi. Celui-ci considérait quelques trente ans plus tôt qu’il ne fallait pas exclure le corse des classes afin de consolider l’apprentissage de la langue française. Il proposait « d’introduire dans l’apprentissage une dimension comparatiste en utilisant les interactions langagières. […]. La langue corse, langue première, sert de point d’appui à l’apprentissage du français et est entièrement tendue vers cet objectif. Le français et le corse entrent dans une relation de complémentarité »[32].

Outre cette utilisation première, des comptines ou poésies corses sont régulièrement proposées aux élèves, alors même que la langue corse n’a pas été incluse dans la loi Deixonne. Jacques Fusina justifie cette situation par le « peu d’intérêt suscité auprès de la classe politique ou même de la presse insulaire par les questions culturelles qui se développent pourtant au même moment dans d’autres régions »[33]. Cet état de fait n’empêche pas une partie des instituteurs de se (ré)approprier la langue corse en contexte scolaire, au regret de certains inspecteurs.

2/ Le double discours des inspecteurs primaires

Nous serions portés à croire que « de par leur position hiérarchique, les propos [des inspecteurs primaires] rendent compte d’une pratique et d’un discours d’autorité qui ne peuvent être confondus avec la réalité des pratiques des instituteurs »[34]. Pourtant, force est de constater que la majorité des inspecteurs – principalement ceux ayant été eux-mêmes précédemment instituteurs – étaient relativement tolérants lors de leurs inspections en Corse. En effet, comme le mentionne Simon Jean Senesi, dès l’instant où un élève parvenait à faire moins de fautes d’orthographe, même si pour cela il lui était nécessaire d’avoir recours au corse, les inspecteurs étaient satisfaits. Ils étaient également compréhensifs dans leur rapport d’inspection vis-à-vis des difficultés auxquelles étaient confrontés les enseignants, principalement en zone rurale. Nous pouvons citer à titre d’exemple le rapport d’inspection de Françoise Vacarezza. En 1952, lorsqu’elle est inspectée à Marsolino, commune de Calenzana, l’inspecteur primaire ne se limite pas à constater la situation, il la comprend, la justifie et soumet des propositions à cette néo-enseignante afin de pallier cet obstacle.

Page 4

« Les difficultés normales de l’apprentissage de la lecture sont ici aggravées par le fait que les jeunes élèves qui arrivent en classe ne connaissent que le dialecte corse. Les méthodes éprouvées d’acquisition des mécanismes de la lecture sont donc ici remises en cause, c’est l’apprentissage d’une langue étrangère qu’il faut entreprendre ; il s’agit non seulement d’apprendre à l’enfant certaines correspondances entre des sons et des signes écrits mais, la signification même des mots les plus élémentaires, ce qui complique singulièrement la tâche de la maîtresse. De fait, il faut mener de front, au cours d’une même leçon, langage, vocabulaire, …. Et lecture. Je conseille à Mlle Giudicelli de se fixer pour chaque exercice, un cadre limité et modeste : observer une gravure (celle du manuel) et à propos de cette observation faire parler les élèves qui répèteront, si nécessaire, les paroles de la maîtresse, préciser le sens des mots qui seront étudiés en lecture, et quand l’image aura été bien expliquée, quand, à propos d’elle les enfants se seront exercés à l’expression orale, quand ils auront bien acquis le sens des mots indispensables, passer alors à la véritable leçon de lecture avec l’étude de l’élément qui fait l’objet de la leçon »[35].

À l’instar des inspecteurs de la fin du siècle précédent, celui en charge de ce rapport associe ici la langue française à l’apprentissage d’une langue étrangère. Au vu des éléments mentionnés et de la méthode proposée pour l’apprentissage de la lecture, on peut sans crainte l’associer à la méthode de l’instituteur Paul Belaygue plutôt qu’à celle d’Irénée Carré.

Néanmoins, cette relative tolérance à l’égard des instituteurs et de leurs pratiques pédagogiques bilangues ne doit pas faire occulter une réalité présente lors du passage des examens des élèves. Andrée Parigi explique à ce sujet :

« Les inspecteurs, ils admettaient ça d’un côté, et puis de l’autre, au moment des examens, il y avait au moment du certificat d’études, on faisait les barèmes pour les notes et eux, il y avait des termes qu’ils notaient très sévèrement parce que le gosse avait traduit à sa manière, et sa manière, … nous on appelait ça un corsissisme. C’était une prononciation à la corse, et, les inspecteurs ça, ils ne supportaient pas. Mais c’était des sujets de discussions très longues au moment où on faisait les barèmes, pour leur faire comprendre ça. […] Nous on savait que ce n’était pas vraiment des fautes […]. Ben, il y avait des inspecteurs qui n’aimaient pas ça du tout […]. Une fois, on en avait eu un qui voulait à tout prix qu’on enlève quatre points pour un corsissisme, alors non, c’était énorme ».

Cet extrait cristallise le statut et la fonction que revêt l’inspecteur primaire. Un fonctionnaire intermédiaire, représentant le Ministère de l’Instruction publique, et donc, qui impose des mesures pédagogiques, mais aussi un homme proche de l’instituteur car à son contact régulier, qui peut alors se montrer permissif sur certains aspects.

En somme, « la politique linguistique de la France ne se décide pas vraiment dans le bureau du Ministre, elle ne se décide surement pas sur le terrain, au contact des élèves. Elle se dicte dans cet entre-deux obscur où règnent ces fonctionnaires de rang intermédiaire »[36].

Conclusion

La question de l’unité linguistique dans et par l’école – et de son pendant, les langues régionales – n’est pas nouvelle. Elle a régulièrement fait l’objet d’analyse, en mettent la focale sur un personnage ayant œuvré en faveur des ‘’patois’’, en traitant de l’ensemble de la situation française, ou encore, en s’intéressant à un territoire particulier. Citons pour ce dernier, Philippe Martel pour le Sud-Ouest et Le Marec pour la Bretagne. En revanche, les études prenant appui sur une approche comparative sont rares, pour ne pas dire inexistantes.

Notre recherche, qui investigue des territoires de montagne et insulaire – à savoir, les Alpes, les Pyrénées et la Corse – a souhaité comprendre comment le nouveau règlement des écoles modèles de 1880, et plus particulièrement son article 14 « seul le français sera en usage dans les écoles » a été intégré à la sphère scolaire. Cette approche entre différents départements montagneux, souvent isolés et où le patois est d’usage quotidien, n’avait pas pour seule ambition l’approche comparative, mais voulait observer si au XIXe siècle, et plus particulièrement après 1880, existait une potentielle convergence dans la réception et la mise en œuvre de l’article par le corps des Inspecteurs et des instituteurs.

La langue française, vecteur commun d’une nouvelle nation, fruit d’une mosaïque de terroirs, s’installe dans le débat de la période révolutionnaire. D’abord dans les discours ayant trait à la législation, puis peu à peu, dans des projets relatifs à l’instruction. Bien qu’ils n’aboutissent pas, la question, en creux, est posée : comment supprimer les patois au profit d’une langue unique ? Question qui au cours du XIXe siècle, sera tout à tour en marge ou au cœur des réflexions de l’administration scolaire. La loi Guizot n’y fait pas référence au contraire du règlement scolaire de la loi Falloux. Ultérieurement, Duruy, par le biais de son enquête statistique, désire une photographie complète de la situation linguistique des élèves. Dans ce cadre-là, on apprend que les territoires des marges – c’est-à-dire, frontaliers et insulaires – ont davantage recours au patois, voire, méconnaissent le français. En revanche, à l’intérieur même de notre cadre d’étude, des disparités se font jour entre les départements. Avec la mise en place de l’article 14, la question de l’apprentissage en langue française à l’école est actée. Néanmoins, « Croire que l’interdit scolaire ait suffi à assurer la disparition des patois revient à lui attribuer un pouvoir dont plus d’un maître a regretté de ne pas disposer »[37]. Alors même que l’enquête Duruy laissait présager un écart entre les départements, les rapports d’inspection de cette fin de XIXe siècle sont maintenant synonymes de forte homogénéité. Ils révèlent un usage quotidien du patois hors de la classe, ce qui apparente l’apprentissage de la langue française à l’apprentissage d’une langue vivante. La majorité des inspecteurs a une approche pragmatique et propose des accommodements pour faire face à la situation linguistique des élèves, ce qui offre aux instituteurs la possibilité d’adapter leurs pratiques pédagogiques. Cette tolérance et cette compréhension vis-à-vis de la dualité français/langue maternelle vont être de rigueur jusqu’à la veille de la Première Guerre mondiale, et bien plus tard pour la Corse. Après 1945, le français n’y est pas réellement implanté, surtout en zone rurale. Il est vrai que la langue corse reste très vivante et utilisée au quotidien. Là encore, les inspecteurs et les instituteurs collaborent généralement ensemble afin de favoriser l’apprentissage des élèves, même si une minorité d’inspecteurs sanctionnent ces derniers pendant les examens scolaires lorsqu’ils font des corsissismes.

En fin de compte, les territoires de montagne et insulaire étudiés offrent un regard nuancé sur la situation linguistique d’alors, face aux nombreux discours existants décriant les patois. Leurs ennemis « leur déniaient la capacité d’exprimer la moindre idée. Aveuglés par celle qu’ils se faisaient de la clarté française, tout au plus les jugeaient-ils aptes à qualifier les travaux et les jours, les aspects matériels de l’existence et les croyances ancestrales. L’acquisition d’un vocabulaire français, si pauvre, si lacunaire qu’il fut, pouvait seul permettre aux enfants de communiquer leurs idées […]. Telle fut, durant les deux dernières décennies du XIXe siècle, l’une des principales antiennes des rapports d’inspection »[38]. Les rapports d’inspection de notre étude mettent au contraire en évidence des inspecteurs constatant pour une part, les manques quant à l’application de l’article 14 du règlement modèle des écoles primaires, mais surtout, préconisant aux instituteurs des méthodes plus adaptées afin d’améliorer la diffusion de la langue française. Ces acteurs scolaires ont en effet cherché un compromis car il est une chose de proclamer un texte législatif, et une autre de l’appliquer, principalement lorsqu’il s’agit de pratiques linguistiques relevant d’une culture et d’une tradition anciennes. Nous sommes dès lors face à davantage de souplesse que de répression de leur part, et surtout, loin d’une imposition du français à l’école comme seule langue en zone de montagne et insulaire.

[1] Pascal Ottavi, Le bilinguisme dans l’école de la République ? Ajaccio, Albiana, 2008, p. 2.

[2] Jean-Luc Chappey, « Politiques de langues et questions nationales sous la Révolution française », Revue Française d’Histoire des Idées Politiques, n°48, 2018, p.13-39.

[3] Mathée Giacomo, « La politique à propos des langues régionales : cadre historique », Langue française, n°25, 1975, p. 12-28.

[4] Rapport Barère, in Michel de Certeau, Dominique Julia et Jacques Revel (dir.), Une politique de la langue : La Révolution française et les patois, Paris, Gallimard, 1975, p. 291-299.

[5] Le rapport a été étudié et analysé par Michel de Certeau, Dominique Julia et Jacques Revel, op. cit.

[6] Henri Grégoire, Rapport sur la nécessité et les moyens d’anéantir les patois et d’universaliser l’usage de la langue française, Paris, Imprimerie Nationale, an II, p. 6-7.

[7] Archives Nationales, F/17/1365. Courrier en date du 1er Vendémiaire an XIII.

[8] Hervé Terral, La langue d’Oc devant l’école (1789-1951), Puylaurens, Institut d’Estudis Occitans, 2005, p. 97-98.

[9] Alfred Carteron, Conférences de la société pour l’instruction élémentaire, Rapport et résumé, Paris, Imprimerie Simon Raçon et Comp., 1861, p. 6.

[10] AN F/17/*/3160.

[11] Pierre Boutan, « La langue des Messieurs », Histoire de l’enseignement du français à l’école primaire », Paris, Armand Colin, 1996, p. 82.

[12] Bruno Garnier, « Unité française et différences régionales. L’éternel retour d’une rhétorique répressive », in La langue corse dans le système éducatif, Pascal Ottavi (dir.), Ajaccio, Albiana, 2012, p. 37.

[13] Philippe Martel, L’école française et l’occitan, le sourd et le bègue, Montpellier, Presses Universitaires de la Méditerranée, 2007, p. 70.

[14] À noter que sous cette dénomination de langue maternelle sont englobés les termes de : patois, catalan, corse.

[15] Non compris le département des Alpes-Maritimes dont le nombre de rapports disponible est limité.

[16] Les conférences pédagogiques faîtes aux instituteurs délégués à l’Exposition universelle de 1878, 3ème édition, Paris, Librairie Ch. Delagrave, 1880, p. 213-214.

[17] Yannick Le Marec, « Les inspecteurs primaires et les pratiques d’enseignement du français aux monolingues bretons sous la IIIe République », Histoire de l’éducation, n°137, 2013, p. 5-32.

[18] Rapports et délibérations – Conseil général des Alpes-Maritimes, Nice, Typographie, lithographie et labrairie S. Cauvin-Empereur, 1er août 1884, p. 242.

[19] Rapports et délibérations – Conseil général des Hautes-Pyrénées, Tarbes, J.A. Lescamela, 1er août 1902, p. 122-123.

[20] Rapports et délibérations – Conseil général de la Haute-Savoie, Annecy, Imprimerie de J. Dépollier et Cie, 1er janvier 1891, p. 243.

[21] Rapports et délibérations – Conseil général des Pyrénées-Orientales, Perpignan, Imprimerie de Charles Latrobe, 1er août 1881, p. 203.

[22] Rapports et délibérations – Conseil général de la Corse, Ajaccio, Imprimerie F. Siciliano, 1er janvier 1904, p. 197.

[23] Bulletins de l’instruction primaire, département de la Savoie : n°127, juin 1883 (p. 50-51) ; n°186, août-septembre 1890 (p. 99-102) ; n°203, janvier 1893 (p. 6).

[24] Ibid., n°186, août-septembre 1890, p. 99-102.

[25] Rapports et délibérations – Conseil général de la Haute-Savoie, Annecy, Imprimerie de J. Dépollier et Cie, 1er janvier 1889, p. 232.

[26] Destinée aux enfants dont le français n’est pas la langue maternelle, cette méthode s’appuie sur le même procédé qu’une mère apprenant à son enfant à parler. À force de répétition et d’imitation, l’élève parvient peu à peu à remplacer son babil – le patois – par les mots de sa mère (ici, le maître) – le français –, notamment par le biais de tableaux et d’images.

[27] Paul Beulaygue, L’enseignement du français à l’école rurale, Foix, Imprimerie Veuve Pomiès, 1897, p. 4.

[28] Eugène F.-X. Gherardi, « Instituteurs Corses de la Belle-Epoque : environnement culturel et lectures », in I Maistrelli Institutrices et instituteurs de la Belle Époque en Corse (1890-1914), Denis Jouffroy (dir.), Ajaccio, Albiana, 2024, p. 109.

[29] Alain Di Meglio, « Enseignement de la langue corse : émergence d’une discipline entre militantisme et institution », in La langue corse dans le système éducatif, Pascal Ottavi (dir.), Ajaccio, Albiana, 2012, p. 50-51.

[30] Dans le cadre du post-doctorat « La mémoire de l’éducation en Corse » (année civile 2022), nous avons interrogé par le biais d’entretiens semi-directifs des instituteurs corses nés dans l’entre-deux-guerres et la seconde guerre mondiale. Ce travail a donné lieu à un parcours thématique : La mémoire des instituteurs corses du milieu du XXe siècle (décennies 1940-1960) · FR (universita.corsica)

[31] Sur les treize instituteurs corses (ou d’origine) interrogés, les trois-quarts sont corsophones et un quart est bilingue passif, c’est-à-dire qu’il comprend la langue corse mais ne la parle pas.

[32] Eugène Gherardi, « Jean-Pierre Lucciardi, ‘’hussard noir’’ et pionnier de l’enseignement de la langue corse », in L’école française et les langues régionales – XIXe-XXe siècles, Hervé Lieutard, Marie-Jeanne Verny (dir.), Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, 2007, p.150-151.

[33] Jacques Fusina, L’enseignement du Corse. Histoire, développements, perspectives, Ajaccio, Edizione Squadrra di u Finusellu, p. 106.

[34] Yannick Le Marec, op. cit., p. 32.

[35] Rapport d’inspection du 18 mars 1952.

[36] Philippe Martel, op. cit., p. 84.

[37] Jean-François Chanet, L’Ecole républicaine et les petites patries, France, Aubier, p. 204.

[38] Ibid., p. 212.

D'autres articles

L’enseignement doit-il être une affaire d’état ? Réflexions personnelles d’un universitaire Corse

Ma réponse est oui. L’enseignement c’est un tout qui repose sur trois piliers : un lieu ; un budget ; un savoir. L’enseignement, à première vue, c’est tout d’abord un lieu où il faut pouvoir le dispenser. Dans l’Antiquité grecque, c’était sous les portiques du temple d’Apollon, allées couvertes qui laissaient passer la « lumière » d’où le nom de « lycée ». Je…

Annexe, Extraits des pages 141 à 151 du Testament politique d’Alberoni

« L’aveugle prévention des Anglois, ne laisse aucun espoir de leur retour vers leur Souverain naturel. C’est à lui de se faire, par sa valeur & sa conduite, le rang qu’ils lui refusent, & de se bâtir à leurs dépens un trône, qui lui tienne lieu de celui où ils ne veulent pas le faire monter.

La postérité ne pardonnera point au Prince Edouard, d’avoir…

Théodore, l’Angleterre et le projet d’Alberoni pour la Corse

Au cours du XVIIIe siècle, la Corse a fait l’objet de bien des spéculations de la part des États européens. Les nationaux, dans leur combat pour venir à bout de l’occupant génois, ont tenté en permanence de s’appuyer sur ces ambitions, afin de trouver des alliés de circonstance : non sans de nombreuses désillusions. De ce point de vue, l’épisode qui…